經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術治療不穩定型心絞痛患者的療效及安全性分析

程保玲

(河南省直屬機關第一門診部 鄭州 450000)

不穩定型心絞痛指介于穩定型心絞痛和急性心肌梗死之間的臨床狀態,主要特征為心絞痛癥狀進行性增加,致死率高,若未及時干預可進展為急性心肌梗死,甚至猝死,嚴重威脅患者生命健康[1]。冠狀動脈造影是診斷心血管疾病的重要手段,可明確冠狀動脈病變情況,對臨床治療方案制定有積極作用。同時冠狀動脈造影后植入支架可預防心肌梗死,改善心肌灌注,緩解臨床癥狀,有助于改善預后[2]。冠狀動脈造影臨床入路選擇較多,目前一般采用股動脈入路、橈動脈入路。本研究選取我院不穩定型心絞痛患者為研究對象,分組探討經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術的治療效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018 年6 月~2020 年1 月我院收治的不穩定型心絞痛患者105 例,將52 例行經股動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術的患者納入對照組,另53 例行經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術的患者納入試驗組。對照組男33 例,女19 例;年齡58~73 歲,平均(65.54±3.38)歲;病程11~28 個月,平均(19.59±3.81)個月。試驗組男32 例,女21 例;年齡56~74 歲,平均(65.11±3.42)歲;病程10~30 個月,平均(20.06±3.75)個月。兩組基線資料均衡可比(P>0.05)。

1.2 入組標準(1)納入標準:經心電圖、超聲心動圖或心導管檢查確診為不穩定型心絞痛;心絞痛癥狀發作頻繁、持續時間較長,且休息時存在心絞痛發作;近1 個月存在心絞痛發作;患者知情本研究并簽署知情同意書。(2)排除標準:合并急性心肌梗死;合并凝血功能障礙;合并肝腎功能、免疫功能異常;合并慢性感染性疾病、惡性腫瘤;存在認知功能異常,無法配合完成本研究。

1.3 手術方法 兩組均行冠狀動脈造影聯合支架植入術。對照組選擇經股動脈入路:取仰臥位,常規消毒,局麻,穿刺右側股動脈搏動明顯處,置入動脈鞘并給予肝素抗凝;選擇6F 造影導管行冠狀動脈造影,并根據造影結果植入合適支架;術后4 h 拔除動脈鞘管,止血,彈力繃帶加壓包扎。試驗組選擇經橈動脈入路:取平臥位,常規消毒,右上肢外展,前臂稍舉與身體呈30°夾角,在托架上固定,手腕墊高,局麻,穿刺右前臂橈骨莖突近心端1 cm 處,置入6F動脈鞘,給予肝素抗凝,采用多功能造影導管行冠狀動脈造影,并根據造影結果植入合適支架;術后4 h拔除動脈鞘管,止血,彈力繃帶加壓包扎。兩組術后均給予雙聯抗血小板聚集及低分子肝素。

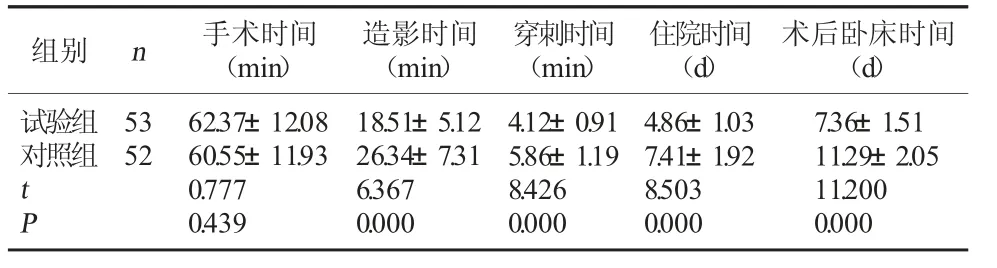

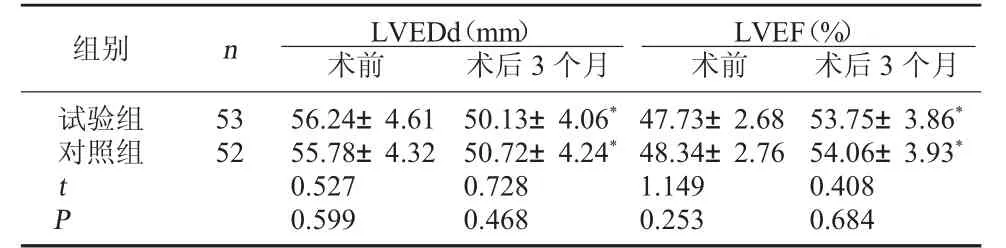

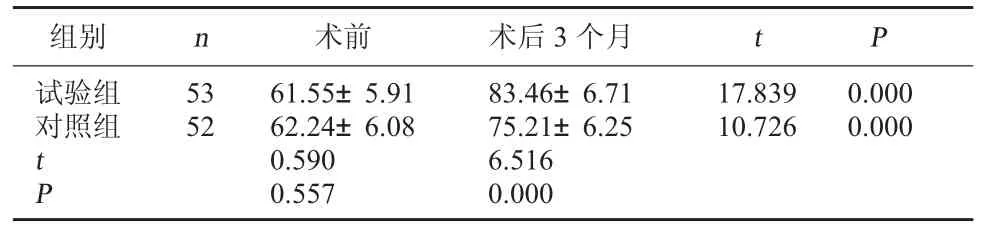

1.4 觀察指標(1)統計兩組手術時間、造影時間、穿刺時間、術后臥床時間、住院時間。(2)比較兩組術前及術后3 個月心功能指標,包括左室舒張末期內徑(LVEDd)、左室射血分數(LVEF)。(3)統計兩組術后并發癥發生情況,包括血腫、反射性低血壓、動靜脈瘺、出血。(4)比較兩組術前及術后3 個月生活質量。以生活質量評定量表(QOL)進行評估,最高分值100 分,分值越高表明生活質量越好。

1.5 統計學分析 通過SPSS22.0 統計學軟件處理數據,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術相關指標比較 兩組手術時間比較無明顯差異(P>0.05);試驗組造影時間、穿刺時間、術后臥床時間、住院時間均短于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術相關指標比較()

表1 兩組手術相關指標比較()

2.2 兩組心功能指標比較 術后3 個月兩組LVEDd 水平均低于術前,LVEF 水平均高于術前(P<0.05),但組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組心功能指標比較()

表2 兩組心功能指標比較()

注:與同組術前比較,*P<0.05。

2.3 兩組術后并發癥發生情況比較 術后試驗組出現血腫1 例,反射性低血壓1 例;對照組出現血腫2 例,反射性低血壓2 例,動靜脈瘺1 例,出血4 例。試驗組術后并發癥發生率為3.77%(2/53),低于對照組的17.31%(9/52)(χ2=5.126,P=0.024)。

2.4 兩組生活質量評分比較 術后3 個月兩組生活質量評分高于術前,且試驗組高于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組生活質量評分比較(分,)

表3 兩組生活質量評分比較(分,)

3 討論

不穩定型心絞痛患者多伴有嚴重阻塞性缺血性心臟病,冠狀動脈有粥樣硬化發展趨勢,促使血小板聚集,提高纖維蛋白原及D-二聚物水平,從而形成血栓,造成冠狀動脈狹窄,誘發急性心肌梗死[3]。臨床治療不穩定型心絞痛的目的在于緩解臨床癥狀,延緩疾病進展,預防急性心肌梗死。冠狀動脈造影聯合支架植入術是臨床治療有效術式,對改善患者預后有明顯效果。相關報道證實,冠狀動脈介入治療不穩定型心絞痛患者具有較高臨床價值,可明顯改善心功能,改善生活質量,降低不良心血管事件發生率[4]。

冠狀動脈造影臨床入路選擇較多,其中經股動脈入路穿刺在臨床應用廣泛,其優勢在于操作簡單,血管畸形發生率低,但其局限性在于易損傷周圍神經及血管,下肢穿刺后需長時間臥床,術后恢復時間較長,且不利于患者生活質量改善。橈動脈穿刺是目前冠狀動脈造影及血管植入術的常用入路,通過在冠狀動脈開口處插入導管,可直接注入對比劑顯影,從而顯示冠狀動脈相關信息[5]。本研究結果顯示,試驗組造影時間、穿刺時間、術后臥床時間、住院時間均較對照組短(P<0.05),表明經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術在縮短造影時間、穿刺時間方面具有優勢,且能縮短術后康復進程。術后3 個月兩組LVEDd 水平低于術前,LVEF 水平高于術前(P<0.05),但兩組組間比較無明顯差異(P>0.05),提示經橈動脈入路與經股動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術對心功能的改善效果基本一致。橈動脈周圍重要神經、血管分布較少,可減少重要神經損傷,預防穿刺出血事件發生,同時可降低動靜脈瘺發生風險。經橈動脈入路冠狀動脈造影對迷走神經影響較小,可預防術后出現反射性低血壓等,安全性較高[6~7]。統計兩組術后并發癥發生率,發現試驗組低于對照組(P<0.05),說明經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術具有較高安全性,與馬宇凌等[8]研究結果基本一致。另外,兩組術后3 個月生活質量比較,試驗組高于對照組(P<0.05),提示經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術可改善不穩定心絞痛患者生活質量。綜上所述,經橈動脈入路冠狀動脈造影聯合支架植入術治療不穩定心絞痛患者,可縮短術后康復進程,改善心功能,減少術后并發癥,提高生活質量。