從斷裂走向創生:“村改居”社區基層體育治理的適應性轉變

趙述強

摘要:在國家主導城市化背景下,大量城市邊緣村落相繼實現就地、搬遷與異地安置的“撤村改居”,而從傳統鄉村到“村改居”社區的過渡中,城鄉混合屬性不斷觸發著新舊社區的生存“秩序”,同時也對基層體育治理提出了嚴峻挑戰。著重對改制后社區基層體育治理職能斷裂、角色延續及創生的演化過程展開分析,并結合“村改居”現實狀態,認為指令型政社關系下治理效果“內卷化”、城鄉體制障礙下治理過程“碎片化”、民眾身份認同危機下治理參與“排斥化”及規則困境下治理方式“低效化”是制約社區基層體育治理適應性轉變的主要因素。從主體統籌、科技賦能、營造認同及強化監管四個維度對“村改居”社區基層體育治理的適應性轉變提出實踐策略。

關鍵詞:“村改居”;政府職能;基層體育組織;治理轉型;協同化

中圖分類號:G80-051文獻標識碼:A文章編號:1006-2076(2021)03-0063-08

From fracture to creation:“Village-to-Community” sport organization

governance

ZHAO Shuqiang

School of P.E., Shandong Univ. of Science and Technology, Qingdao 266590, Shandong, China

Abstract:In recent years, under the background of state-led urbanization, many villages located in edge of city have realized the rehousing, removal of villages and relocation. However, in the process of changing villages to community, the urban and rural mixed attribute constantly triggers the old and new social survival order, also bringing severe challenges to grassroots sports management. Based on this, this paper illustrates the evolution of the creation stage from governance function break, role continuation and creation of “Village-to-Community”, and then combined with dynamic change of “Village-to-Community”, is considers that the "internalized" of governance effect under the directive political-social relationship, fragme-ntation of system obstacle of urban and rural, rejection of the public identity crisis and inefficient of the plight of governance are important factors of restricting the grassroots sports management change. Finally, practical strategies for the adaptive transformation of “Village-to-Community” sport governance are made from aspects of main body pooling, enabling technology, creating identity and strengthening supervision.

Key words:“Village-to-Community”; government functions; community sports organizations; governance transformation; co-ordinated

改革開放以來,隨著國家城鎮化進程的不斷深入與推進,城市容量增長中所采取的持續性外擴方式成為打破城鄉二元結構,推動城市各區域協同發展的重要途徑之一。然而,這種常態化、波浪式的運行模式讓城市邊緣的鄉村相繼納入政府改造或工業用地的規劃范疇,衍生出大量以“村改居”為典型代表的“亦城亦鄉”或“非城非鄉”的特殊場域。由于地處城鄉過渡帶,“村改居”社區所呈現的地域交叉、管理交叉及人口交叉等現實境況一定程度上弱化了原有社區的基層治理能力。對于“村改居”社區體育而言,多重屬性所帶來的體育位格邊緣化、治理機構不健全及運行不暢等諸多問題同樣對社區基層體育治理構成了嚴重威脅。但可喜的是,在國家推行治理體系與治理能力現代化,崇尚全民健身與全民健康融合理念大趨勢下,“村改居”社區居民對公共體育產品與服務的需求、健身活動的參與及消費觀念的提升正在不斷突破原村級簡單、粗放性的治理底線,引發“村改居”社區基層體育治理的主動性改變與創新。在此過程中,著眼于“村改居”社區基層體育治理變革,促進其向城市化邁進,對于統籌城鄉社區公共體育服務一體化,推進“健康中國”戰略全局具有重要意義。當前,從世界發達國家的治理經驗上看,多中心、多主體的善治理念已經成為社區體育治理的主流模式。在國內,社會主義市場經濟的持續化改革中,城市體育治理在國家-社會-市場三維治理關系的不斷重構中也逐漸走向多主體參與的新道路,而實現多主體協同化治理也幾乎是成為社區基層體育治理走向科學化的良方。本研究中,視角聚焦“村改居”社區,著重分析如何結合地域優勢勾勒出適合該地區社區體育治理的多元協同化新模式,并從中尋找傳統村落體育向新型社區體育治理蛻變的制約因素與實踐策略,以盼“村改居”社區基層體育治理早日步入現代化發展的快車道。

1“村改居”社區基層體育治理的現實境況

1.1“位格邊緣”下社區基層體育治理角色的“弱化性”

進入21世紀,隨著國家城鎮化戰略進程的實施及市場化改革的持續深入,在城市邊緣的農村地區不斷撤村并居,社區治理隨即發生變革,以約定俗成為主的自治制度項更加具有條文性的現代化民主轉型。對于“村改居”社區體育而言,街道居委會為主的政社型體育治理逐漸替代了村民委員會為核心的傳統型基層群眾體育自治,出現了諸如居民體育協會、社團及社區藝體服務站等基層社會體育組織。然而從實際效果來看,居委會下的社區基層治理主體結構中,社區體育治理次序常常位列民事協調、治安保衛、公共衛生等公共事務和公益事業之后,游離于社區治理的邊緣地帶。而社區居民自由組成的體育健身小組、運動隊、社團及協會等社會體育組織缺乏鄉、縣級政府的政策與經費扶持,表現出了嚴重的生存薄弱屬性,在社區體育治理效率輸出上極為有限,如面對社區體育健身設施損壞問題,依賴社區自籌經費予以修理維護,顯然不切實際。此外,這些由居民自發性體育組織在缺少章程、規則及物質條件的處境下無法發揮治理主體的契約式效力,僅靠居民道德準則扭轉居民的參與社區體育治理意識,只能徒勞無功,社區體育治理具有明顯的隨意性及無規則性。總體而言,在居民社區治理組織整體低水平發育下,基層體育治理組織因受自身位格影響所產生角色弱化使社區體育發展長期處在治理的尾端,缺乏必要的重視。近些年,在國家全民健身主題的帶動下,居民健身意識顯有所提高,“村改居”社區體育需求的上漲正在促使長期處于弱勢地位及職能弱化的基層社區體育組織走向以政府扶持下的具有相對獨立地位、財政來源及合法權威化的民間化自治組織,政社關系正在尋求新的平衡點。

1.2“熟人社會”下社區基層體育治理形式的“象征性”

傳統的社會中,國家權力的高度集中所表現出的政府層級制度不斷壓縮著社會生存的自主性空間,但在權力管控的隱蔽社會依然滲透出諸多獨立的生存角落。正因如此,在雙軌政治形式下的“村改居”社區,由于責、權、利等的模糊性催生了若干以人情、關系等為特征的“小圈子”,即“熟人社會”。當前,國家正處在加緊推進治理現代化的特殊時期,多方參與的體育治理格局在城市政府的“簡政放權”中漸成,而在“村改居”社區,居民按親疏、內外、生熟程度區別性對待與之交往的不同對象,這種人與人間的私人交情所構成的關系社會讓基層體育組織始終無法跳出人情圈走向法制治理。具體表現在以下方面:其一,普遍性和共同性的生活經驗所構成的社區中,“熟人社會”所滋生出的“面子”稀釋了社區基層體育組織的治理效能,由“面子”所締結的暗性規則具有明顯的擴張和增值的能力,互相敬讓給“面子”等同于別人抱有“回報”的期待。如此,逾越社區體育的治理紅線,社區體育治理中“法制”功能的失靈,進一步凸顯了治理關系更傾向于人治而非法治。其二,圈子內的任職“潛規則”淡化競爭機制。市場經濟體制下,人們從“互助生產”到“獨立生產”,由“共同生活”到“獨立生活”過程中,主體間形成了以競爭為媒介的互動關系,而“村改居”社區卻大肆執行著關系替代契約的模式,這種基層體育治理產生權利尋租空間,跨越市場競爭下基層體育治理的任人唯親,供給端中體育用品與服務指定性壟斷遏制了其他非營利性體育組織的發育及有效介入,侵蝕市場競爭秩序中易引發治理腐敗。綜上,盡管在國家體育頂層設計的主導和分配下,社區體育得到了發育,但還不能完全消解居民在長期的農業社會交往互動和生產中形成的“私人關系網”,社區體育治理的強制性仍然會受到來自“熟人社會”的策略性抵制,“村改居 ”社區基層體育治理恐將長期陷入得過且過或無人管的“象征性”治理局面。

1.3“壓力機制”下社區基層體育治理效果的“形式主義”

改革開放以來,政府行政制度下的“總體支配型”體育治理模式開始松動,政府通過向體育社會組織購買服務提升了社會體育組織治理主體的地位,互利合作的政社共治關系從實踐上得以形成。撤村改居后,由于城鄉二元結構及工農業產品“剪刀差”所產生的痕跡效應尚存,社會體育組織的缺失讓社區體育還處在以基層政府組織包辦下的打基礎、保基本、兜底線等落后階段。同時,在當前基層政治語境中,社區基層體育組織作為國家體育行政體系末端的附屬單位,面對上級治理任務的層層下壓只有照單收,依準執行,無權駁回,如此,基層體育組織面對在人、財、物等資源的匱乏下,只能通過各種諸如大量填表、數字造假、追求數量等顯性或隱性的形式主義手段以應對上級的責任驗收,催生了“上面千條線、下面一根針”的基層體育治理格局。此外,“村改居”后,基層政府在原有農村基礎上增加的“一塊空場地,附帶幾套健身健身器材及幾塊乒乓球臺”的拼湊布局幾乎成為了所有社區體育的標配,在對SD省QD市HD區轄區“村改居”社區的走訪調查發現:社區體育設施購置與使用主要以上級指示為主,并沒有征求居民群體的意見,而居民對體育設施的需求度與滿意度并不高,尋求更多樣化得公共體育服務愿景強烈,這一定程度反映出忽視民意下基層政府“一刀切”的行為并沒有彰顯足夠的科學性,相反這種“運動式”治理在為基層政府尋求短期政績的背后,卻因無法突破上級常態化的“考核”枷鎖,而喪失了自主治理的能力。綜上,在“村改居”基層體育治理中,“壓力型”任務傳導機制所引起的“形式主義”成為誘發體育資源空耗、拉低政府治理公信力,迫使社區基層體育治理走向低效的主因之一。

2斷裂—創生:“村改居”社區基層體育治理適應性轉變的基本邏輯

在當代國家政治語境中,“村改居”是政府主導城市化過程中塑造出的一種極具中國特色的新社區模式,而社區基層體育治理體現著城鄉生產、社會規則與人際交往等關系的多方博弈,具有涉面廣、運行難及周期長等特點。目前,從實際的邏輯轉變和操作方略上看,村改居”社區基層體育治理適應性轉變主要面臨“村改居”狀態失序、場域過渡及新制度形成三個階段,下面將從階段對應下的原級基層體育治理職能斷裂、延續與創生三個向度分別進行闡述。

2.1“失序”狀態中社區基層體育治理職能斷裂

2019年10月,習近平總書記在黨的十九大報告中指出“要把全面建成小康社會,化解人民日益增長的美好生活需要和發展不平衡、不充分間的矛盾作為新時期國家發展的主攻目標”。然而,在城鄉分界線,兼具城鄉物理特征的“村改居”地區,地域變遷、居住空間變革及經濟與人口結構異化等因素使居民生產、生活與管理在鄉—城間的角色轉換中進入了短暫“失序”狀態,村級群眾自治組織與職能伴隨著村落變遷與異地安置中國家行政崗位、物業、便民組織等外部機構的進駐后趨向瓦解。對于“村改居”社區基層體育治理而言,鄉村到城市的轉變將不斷引發基層社會在新舊邊界融合中的深度調整,尤其是村委會轉向城市社區居委會,基層體育組織因性質與地位的緣由,極易在新社區“兩委”組織結構與管理方式的重組中被擱淺或遺忘,出現原有村級體育治理組織“解體”、職能“斷裂”與新組織尚未“接手”的空檔期,迫使“無人管、無能力管”的村級體育治理模式得以延續。在對SD省QD市XNX安置社區委員ZZW同志的訪談了解到,“撤村改居”后社區相繼劃分出黨支部委員會、居民委員會、民主協調委員會、綜合服務中心及社會治理工作服務站等多個治理機構,但完整的社區體育治理體系并未形成,社區體育僅被劃撥到社會事務治理當中。顯然,在這場“鄉到城”的變遷中社區基層體育治理組織并未因體制的更新而得到應賦予的職能與權利,相反因社區權責界限交叉、任務繁瑣,其治理的復雜與模糊性進一步加深。此外,在被動城市化過程中,“時空”效應會導致居民自我認同的意識轉換遠遠滯后于物質變遷,居民新環境的適應讓原有的一些村民體育健身小組、社團等非正式性的自發體育組織瀕臨解體,走向消亡,如新社區中立體化的單元居住格局,土著與外籍居民關系排斥,虛擬網絡興起等都不同程度上對居民組建、參與基層體育健身協會、社團及小組等組織產生著阻礙。由此,帶有混合屬性的“村改居”社區迫切需要納入到街道行政組織的治理框架中,遵從與共享國家大眾體育發展政策與紅利,及時創新與修繕必要的社區基層體育組織,推進社區的治理有序進行。

2.2“過渡”場域下村級基層體育治理角色延續

中共十八大以來,在城鄉一體化及新農村建設背景下國家社區建設的重點逐步由城市轉入農村,從過去城市的單兵突進轉向到城鄉社區建設攜手并進、共促共建的新階段。“村改居”地區作為城市邊緣地帶,承載著農村功能向城市功能過渡的重任,而在鄉村向市區社區改制的過程中,環境變遷與民眾需求所產生的倒逼機制、街道政府行政力量的默認支持和回應機制及國家自上而下的合法性確認共同推進了原村級基層治理組織在結構與功能上的適應轉變。但實際中,在“城”與“鄉”混合樣態下,村落社會基礎的消失及新型社區治理模式的出現并不完全是大量原村級治理方式的終結,而居民遇事找村委、找組織的客觀事實也反映出“村改居”社區在長時間里將依舊保持著“村民自治”的必要性和合理性。轉到社區體育治理,則意味著原村委會組織結構在移植到新社區居委會架構體系中仍延續著體育基層組織的治理角色,發揮與社區基層體育組織相對等同的作用。同時,站在新基層體育組織治理角度上,盡管社區內部及周邊健身活動點、文體活動室、老年中心等基礎條件的改善為社區體育鍛煉小組、社團組織及體育協會的成立等提供了平臺,但新型社區基層體育組織從創建到適應再到產生“領導核心”作用是伴隨著社區整體治理次序、居民角色轉換等方面不斷完善的長期性過程,在面對社區各種公共體育資源占用、破壞及利益糾紛,難免陷于“顧此失彼”的困境。因而,原村級體育治理組織仍需履行“管理核心”職能,發揮“人情面子”潛在作用與特定價值來彌補新社區基層體育治理的缺位,力助新社區基層體育組織順利“上位”,以縮短中間適應的“過渡期”。

2.3“雙軌制”并行下社區基層體育治理的創生

新中國成立后,國家實現小康社會的戰略規劃使農村基層治理組織與管理體制進入了繼人民公社時期的“社隊制”、家庭聯產承包責任制時期的“村組制”后的開放化民主時期的“社區制”。近些年,伴隨著城市圈建設、新城開發及居民生活質量提升等一系列變化,“村改居”地區治理中圍繞原村級組織“解體論”與“延續論”觀點的爭論與碰撞愈演愈烈。對于社區體育而言,政府放任化的“攤大餅”式管理直接影響到了居民在國家對社區公共體育服務改革下的紅利分享。同時,現代社區體育發展速度與規模也是原有村級體育所無法匹及的,在此之下,“村改居”社區的基層體育治理改革勢在必行。2019年3—11月,課題組對山東規模較大的煙臺八角街道海韻安置區(23村并居、省級綠色社區),臨沂梅家埠街道月亮灣安置區(21村并居、省級文明社區)及青島西海岸辛安街道轄區44個“村改居”社區的走訪發現,“村改居”后社區基層體育治理模式存在兩種:其一,大量多村并居后的集中安置型社區,以街道居委會社區黨支部牽頭成立體育總會及單項協會、社區綜合服務中心(藝體)等為主,并相繼納入正式性體育組織行列,全權負責社區體育事務,逐步向城市規劃性體育治理轉型。其二,獨立或少量村落就地改造變居型社區,“村改居”后的變遷,并未影響原村級選舉下的行政管理制度,原村級的制度與自治模式得以延續,社區體育治理依舊秉承了昔日的自發性。

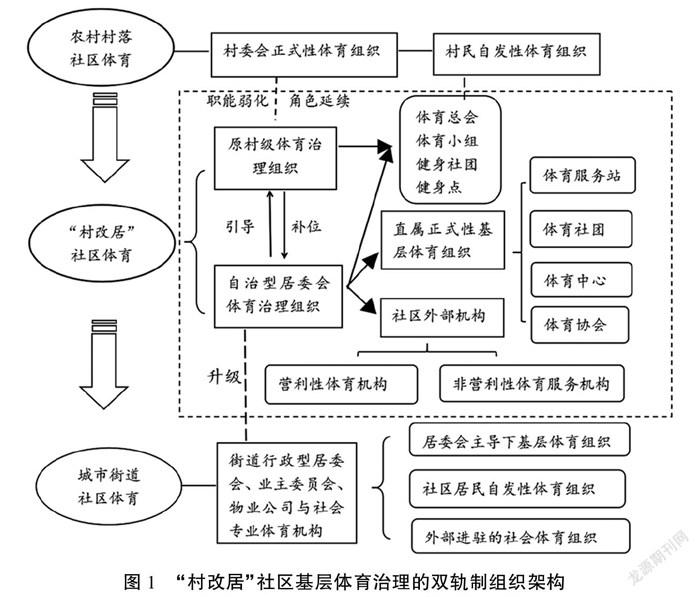

綜上可知,在推進國家治理體系與治理能力現代化,把制度優勢轉化治理效能的形勢下,“村改居”社區基層體育治理創生在統歸于多元化協同合作的治理框架下,更需要結合地域特征和居民特點。為此,可探索性地采用“契約規則下的新區治理”和“熟人社會下的原村級治理”并行的“雙軌制”模式(圖1)。一方面,鄉村文化中長期遺留下的社區體育痹癥導致既不能沿用村級管理體制,同時也無法照搬城市社區管理機制,而雙軌制下的法規與人情治理結合,有利于掃除社區體育治理中的“灰色地帶”或“盲區”,保障居民體育權益,推進社區體育治理的平穩發展與創新;另一面,“村改居”社區作為鄉村過渡城市的微型實驗場,也是社區基層體育治理的“拔高”過程,而原村級與新基層體育治理組織協調補位和相互配合,明確治理主次,有助于保持社區體育治理體系的動態化、可持續化發展。

3“村改居”社區基層體育治理適應性轉變的現實制約

3.1指令型政社關系下社區基層體育治理效果的“內卷化”

20世紀60年代,美國學者福德·蓋爾茨在其長期停留重復勞作、沒有進步的輪回狀態中首次提出了“內卷化”概念。如今,“內卷化”更多體現在一種社會或文化模式在某一發展階段達到一種確定的形式后,便停滯不前或無法轉化為另一種高級模式的現象。目前,“村改居”社區中,非營利性社團、協會性體育組織因自主造血機制缺乏,發育程度較低,社區基層體育治理主要依附于轄區行政力量的總體性支配。而街道、縣級政府在體育資源供給、分配與協調等方面的大包大攬使社區基層體育組織變成政府工作的“腿”,自治功能全面衰減,按部就班、缺乏創新意識只能讓其長期在上級定期的突檢與整改里打游擊。“村改居”后,基層政府在多社區中實行的原村行政委任模式幾乎默許原班人馬的留任,使得“治理小圈子”下各自為政的現象繼續保留,而社區的權界不清促使體育治理責任的分攤中產生了有利靠前、無益靠后,遇事互相推諉的局面,這種基層治理變革中的“改而不變”現象為社區基層體育治理效果的“內卷化”提供了便利條件。此外,在政府購買公共體育服務過程中同樣存在著在指令型的政社(社區外部)關系,社會體育組織的邏輯行政化傾向讓體育協會、社團及體育企業等組織的市場化運作優勢在行政束縛下蕩然無存,誕生了政-社合同契約下社區體育服務大面積的同質化現象\。然而,在這種簡單直接、低成本走量不顧質的泛化操作所造出的體育“景觀”工程,卻成為了基層官員迎接上級檢查,獲取績政績的有效砝碼。由此可知,指令型的政社關系已成為“村改居”社區體育治理“內卷化”重要因子,同時也進一步證實了政府在向社會購買公共體育服務向社區供給過程中存在著嚴重的邊際效率遞減性問題。為此,盡快落實地方的政企分開,構建政府主導下地位平等、互助的政社互嵌關系,才能吸納社會力量走進“村改居”社區,真正實現基層體育治理的“從群眾中來、到群眾中去”。

3.2城鄉體制障礙下社區基層體育治理過程的“碎片化”

21世紀,科學技術的迅速發展讓人類社會從“大規模生產”進入了“大規模協作”時代,而社會轉型時期下技術工具的創新與升級引發了社會分工進一步細化,在生存空間中充滿了大量知識、信息、交往及服務等方面的網絡單元,進而整個社會呈現出碎片化的特征。對于“村改居”社區,基層體育治理轉型意味著各方主體參與、明確責任、細化分工,實現社區體育的供需平衡,居民體育健身有序開展。然而,在城鄉二元結構制約下,農村城市化政策不配套、額外公共管理支出增加及城市規模控制與流動人口差異化管理等遺留與新生問題,增加了村改居”社區基層體育治理流程的復雜性,同時“村改居”社區中逐漸分化出利益不等條件下的工農兩大集團的激烈碰撞更加劇了社區體育治理的執行難度,導致“碎片化”現象頻發。究其原因:其一,政府行政責任缺失,扶持與監管機制聯動性不足。“村改居”地處城鄉交界,街道與鄉鎮權限交叉的尷尬境地使地方政府在社區體育治理中演起定點“卸包袱”,按期“收業績”的管理角色,以致于在公共體育設施購買扶持后的監管、維修等完全落在各社區居委會的頭上,而這種政社表象“合作”,實質“割裂”的方式預示著治理還處在靜態的單干階段。其二,基層人事力量薄弱,工作量大的現象凸出。在新社區形成過程中,村、居委員會改革、戶籍農轉非、土地國有化及居民關系融合等一系列問題都迫切需要得到社區的有效治理。然而,隨著社區網格化治理的深入推進,社區事務逐級下移,專人、專干的行政模式讓基層網格員身兼多職,跨業勞作引發治理的次序性與等級性,大量社區體育治理工作遭到擱置或半途廢止。同時,新成立的業委會、物業公司及外部協會組織隸屬不同性質的組織和單位,自身使命與利益驅使很難讓其參與到公益性的社區體育治理中來。如此,看似分工明確的社區體育治理卻難掩零碎化,而造成社區基層體育組織治理碎片化的因素雖多,但行政力量缺失無疑最主要的。

3.3民眾身份認同危機下社區基層體育治理參與的“排斥化”

在我國,“撤村改居”是推進城市化快速發展的大膽嘗試,也是國家空間治理邏輯的必然結果。然而,“村改居”社區中人口頻繁流動所引發居民在自身文化、民族文化與地域文化等方面的異質性現象凸顯,居民身份認同危機成為新型社區關系網絡建立的重要阻礙,如在濟南、青島及煙臺等山東經濟相對發達城市的外環“村改居”社區中,土著居民通過自身住房的外租盈利使社區成為諸多外來務工人員的棲息地,出現了集不同身份、文化結構及認知背景下居民聚集的新樣態。對于社區基層體育治理而言,這種混合居住下居民身份認同危機在突破居民原生關系結構的同時也加重了居民參與社區基層體育治理的“排斥化”現象。一方面,在多村合并大社區的居委會下,基層體育治理因角色認同缺失存在著大量政令不一、調動怠慢、敷衍了事等現象。原各小村集體締結出的治理小圈子,在社區公共體育資源使用、分配與監督中,各自為政,責任推脫與外泄,逾越治理紅線,對大社區整體性治理產生潛在的策略性抵制,增加了基層體育治理的難度;另一方面,民間非正式性基層體育組織主要依賴于社區居民自發性的參與,建立在居民觀念、行為的高度契合之上,透過強烈的認同發揮主觀能動性,產生對社區體育組織、參與活動及監督等公共體育事務的責任感。然而,社區土著與外來人口在體育資源使用與限制使用的爭奪中,加大了土著居民內心的排異感,而外來人口因非定居性所屬社會地位和利益關系的雙重缺失引發的社區認同危機使其無法真正融入到社區中來,事不關己的心態抑制了社區居民體育組織建立與效能發揮。因此,新社區體育治理要重視外來人口、中老年等弱勢群體的需求特征,擴大治理主體的范圍,最大限度地消除排斥,塑造居民角色及價值認同,共建人人參與、積極負責的社區體育大環境。

3.4規則困境下社區基層體育治理方式的“低效化”

新時期,全民健身的蓬勃開展并向郊區的延伸使“村改居”社區居民逐漸步入了城市體育生活的快速道。然而,“村改居”社區因所處地域、戶籍及經濟結構等方面的特殊性及受“彼得效應”影響,政府相關政策與權力的執行效率因層級增多存在明顯的遞減性。同樣,在雙重因素制約中,“村改居”社區體育規則的滯后引發諸多超越契約規則、違反地域規定、跨越道德準繩的體育越軌行為。在對山東青島、煙臺、臨沂等市“村改居”社區走訪發現,居民技能不足情況下濫用、設施他用及肆意毀壞等方式導致健身設施破損、使用壽命縮短等問題顯著,而社區懲治措施卻極為有限,視而不見、聽之任之已成常態,誰使用誰負責,誰破壞誰賠償的原則并未執行到位。另外,社區中體育設施、器材等體育資源的植入主要來源于轄區政府、企業及社區組織,而缺乏行之有效的行業標準與監管力度,導致一些不合標準、劣質的體育產品與服務持續進入社區。2018年,國家質量監督局對室外健身器材(第3批)產品質量抽查結果顯示,河北、江蘇、浙江、山東、河南等5省30家企業生產的30批次室外健身器材產品,有8批次產品不符合標準規定,器材質量問題呈現多樣化,且多種重大和一般問題在同一器材上重復出現,表明行業法規的漏洞與標準缺位讓諸多魚龍混雜、缺乏資質的企業通過腐敗手段獲得競標,造成社區體育治理效率低水平、低效化。此外,治理規則的缺失還滋生出大量填表、數字造假、追求數量等社區體育治理的形式主義,產生諸多運動性治理懶政、懈怠與庇護,這些行為在貶殆政府形象,拉低公信力的同時大大折損了社區基層體育治理效率,造成體育資源過度耗費。因此,加強政府、社會與居民監管責任,杜絕源頭性規則破壞,同時提升社區體育基層治理的法治化水平,引導民眾規則意識培育是緩解規則困境下治理方式“低效化”的重要途徑。

4“村改居”社區基層體育治理適應性轉變的實踐策略

4.1主體統籌:鑄造政、社、民協同治理下共商、共建與共享新模式

2013年9月,習近平總書記在全球治理體系機遇與挑戰中提出“一帶一路”合作倡議,并倡導各國要不斷拓展合作區域與領域,嘗試與探索新合作模式以應對時代發展需求。在國內,“一帶一路”所秉承的“共享、共建”理念,在深化體制改革、區域創新及優化治理路徑等方面意義深遠。對于城市體育治理,國家一元向多元治理模式的轉變證明了“強政府、弱社會”下“權威—依附—遵從”的行政化管控模式在應對社區體育服務短期化、內卷化行為及供給側與需求側不匹配、不均衡問題中的持續被動與低效性。故而,“村改居”社區基層體育治理亟需轉換方式,統籌主體,鑄造“共商、共建、共享”為核心的政、社、民治理共同體。其一,堅持多元參與性。當前體育行政管理體制改革中,政府的“放管服”并不是權力觸角的隱性延伸,也不是領導角色的弱化,而是要發揮“吸納”作用,做到放權、引導與多檢,打破邏輯行政化,拉高其他治理主體地位,促使他們進駐到社區體育治理中來,引導社區體育自治,同時踐行治理監管與統一調控的責任,包括破除政府體育服務購買的體制內行為;組織行業標準制定,定期體育設施抽檢;落實責任主體制與干部考核制等等。其二,堅持互動合作性。在多元主體和權力參與社區體育治理的網絡結構中,政府要增強“激活”意識,利用協商、民主及激勵等手段,攻克單打獨斗、局部抱團、各自為政的“小圈子”社會,打造凝心聚力、平等互信的長效管理機制。如加強社會體育組織與政府、社區的功能嵌入性合作,提高其參與治理決策、對接社區體育指導、賽事組織等志愿服務的積極性;賦予社區基層體育組織地位與治理職能,鼓勵在政府、體育協會指導下定期開展社區內部與社區間賽事;激勵居民、社區與政府的反饋性合作,防止體育資源供給“一刀切”等。其三,堅持成果共享性。“村改居”社區基層體育治理最終是通過成果共享予以體現,要確立利益共同體,保證社區體育治理收益和體育資源分配平衡,如通過居民口碑樹立政府公信力,賽事活動效應傳播增強社會體育組織影響力,注重老、少及外來人口等弱勢群體,提高居民參與力;嚴厲打擊因功自居,少數群體攫取絕大部分成果的現象,為后期社區基層體育治理可持續化發展蓄力。總之,實現“村改居”社區基層體育治理轉型,需要強化“內改外助”,擺脫“靜潭死水”生存模式,形成互相增權、互相建構、互利互惠的聯動性機制。

4.2科技賦能:推進基層體育治理方式的智慧化

近些年,在創新、協調、綠色、開放、共享五大理念的引領下,全民健身與體育健康產業得到了持續化縱深發展,而互聯網、大數據、人工智能等技術與體育的跨界融合迅速成為推動城市體育治理的主要力量。2019年8月10日,國務院辦公廳印發《體育強國建設綱要的通知》提到“要運用物聯網、云計算等新信息技術提升智慧化全民健身公共服務能力”。城市中,“村改居”社區基層體育治理是一項結構復雜、內容多樣、投資多且見效慢的公益性工程,尋求多方主體協同聯動下的科學化治理方式是關鍵,而科技賦能社區基層體育治理有利于發揮大數據、互聯網等技術手段的“顯微鏡(查得細)、透視鏡(看得深)及望遠鏡(測得遠)”的作用,解決跨地域、部門及層級等條塊式劃分模式所帶來的信息不暢、溝通不力等治理粗放難題,實現“共建、共治、共享”的社區體育基層治理新格局。然而,當務之急是要出臺相關政策,完善共治環境,普及智慧基礎化設施,在通用標準、數據共享與數據融合、分析應用及預測等方面付諸行動。首先,建立智慧政府、推行智慧政務。以基層政務網為依托,開辟社區體育專欄,體育治理主體、責任劃分及社區體育信息及時嵌入,統籌運營轄區公共及盈利性體育場所、設施,開通網上預約管理平臺,實現社區15分鐘健身圈。其次,發揮手機社交、體育APP等移動互聯網優勢,通過微信群、公眾號等打造社區體育網絡圈,實現體育健康資訊、健身結伴、活動組織等信息的及時推送,保障居民健身的便利性與科學性。最后,打破政府、社區兩委主導下近親繁殖模式的層層分包制,挖掘基層與社區富有潛力的體育精英與聯絡人,實現體育智慧治理的專人化、專業化管理,對內謀劃社區體育規劃,組織活動開展;對外保障線上、線下與社會體育組織銜接,取長補短,達到串聯多元、高效協同的目的。總之,運用智慧治理方式并不是將體育治理事務原封不動搬到網絡上,而是通過科技手段搭建起網上管理和服務平臺,構建智慧調研、決策、動員、實施、監督、評估、反饋及改良于一體的循環圈,實現社區基層體育治理的精細化。

4.3營造認同:搭建平等、共享與包容性體育參與平臺

“村改居”社區中,居民地方空間的具象性特征被簡化,逐漸壓縮為統一規劃下的城市標準模式,而由大量不同人群所組成的生活環境意味著社區基層體育治理不得不面臨因人口結構差異及階層固化所帶來的異質性問題。在過去,鄉村社會中的集體認同是經過長期的居住與交往形成的潛在化行為共識,認同實際上是“同族化”的表現,而新社區中人口流動與遷移速度顯然無法僅靠時間的推移來塑造認同感。由此,搭建平等、共享與包容性體育參與平臺,為居民提供城市生活交往的場域,對于社區居民認同感的形成尤為重要。一方面,修建與改造社區服務綜合大廳、體育活動中心等居民生活、休閑及娛樂場所,通過社區基層體育組織各種活動改變居民村落價值觀念與行為慣習,加大新社區成員的交往密度,柔化社區本身與外來居民之間的關系。如2016年,SD省YT市HY社區投資300余萬搭建了黨群活動中心、鄰里驛家,建成文化廣場4處,改造體育場地、安裝各類健身器材50多件套,聘請專家為居民開設了體育鍛煉與慢性疾病的專題講座,在便利居民休閑娛樂的同時提升了居民參與、交往的熱情;另一方面,就地參與、挖掘社區地域性文化,提升內涵。用傳統民俗、節日文化主題辦活動、辦賽事的方式盤活社區體育資源的合理化利用與分配,如臨沂、青島、煙臺等地孝文化、秧歌文化、祭海文化等元素的不斷植入,為當地“村改居”社區體育競賽提供機遇,同時也有效抑制了一些傳統文化在隨村落搬遷與安置中走向消亡,使其在社區活動的交往中得到傳承,而在基層體育組織帶動下,體育與地域文化的結合,相得益彰,有利于塑造出極具特色的社區體育文化,融匯出新的文化認同感。

4.4強化監管:實現法制契約、行業規則與第三方監督的橫向協同

在我國,政府主導下的城市“村改居”規劃并不僅僅是“兩塊牌子”及“農與非農”戶籍間的轉化,而是涉及到基層組織變更、管理方式轉變、農民權益保護等多項事宜。而改造與異地搬遷中空間變革、人群結構及城區輻射等因素讓社區居民走向分層,在健身內容需求、活動參與及設施使用情境中引發的矛盾、沖突也愈發頻繁,這些單靠基層體育治理組織及居民道德約束是難以解決的。因此,在“村改居”社區基層體育治理吃力的時刻,應率先補齊制度短板,完善國家法律規范、地方行政規定及社區自治管理條例。在社會法制體系下,加強頂層設計,根據《村民委員會組織法》和《城市居民委員會組織法》等相關法律,形成細致的地域性規章、行政規范及社區制度;嚴格落實獎罰考核的按章辦事,建立社區體育治理問題臺賬,定期查擺,抓典型,樹威信,立權威,使基層體育治理工作的開展有法可依、有據可行。同時,加快制定市場體育健身標準、質量、價格一體的行業準則。“村改居”社區的經濟趨勢刺激了居民體育消費,為營利性體育組織帶來商業契機,市場新興體育科技產品與服務在持續助力社區體育治理的同時也存使用科學與安全、質量與價格不匹配、私人信息泄露的風險,需要政府與協會等組織盡快查缺補漏,出臺行業規定,嚴防“毒跑道”“菜地草皮”等劣質體育產品滲透到社區。最后,注重第三方群體監督作用。在科技助力下,大眾輿論及媒體行業具有傳播廣、力度強、見效快的特點,便于發覺社區體育治理中的亂象、難點。政府要推行物質激勵與隱私保護相結合,完善網絡監控體系,防范信息泄露,鼓勵民眾監督與媒體聯合發力,共同揭發、檢舉治理不利與腐敗現象,同時倡導治理正能量的輿論傳遞。實際上,強化橫向監督關鍵在于構建政府、行業協會及民眾為一體的治理體系網,破解“村改居”社區人情、關系困境,不斷鞏固好社區體育治理現有成果,防止反彈,以引導“村改居”社區盡快跨入城市社區行列。

參考文獻:

[1]劉紅,張洪雨,王娟.多中心治理理論視角下的村改居社區治理研究.理論與改革,2018(5):153-162.

[2]唐剛,彭英.多元主體參與公共體育服務治理的協同機制研究.體育科學,2016,36(3):10-24.

[3]仇立平.大數據+智能化時代社會的“淪陷”與治理.探索與爭鳴,2018(5):45-47.

[4]馬德浩.我國“村改居”社區公共體育服務治理機制的問題分析與優化對策.山東體育學院學報,2020,36(4):47-52.

[5]人民網.習近平在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告.(2017-10-28).http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html.

[6]吳瑩.空間變革下的治理策略——“村改居”社區基層治理轉型研究.社會學研究,2017,32(6):94-116.

[7]孫濤,董永凱.利益關系網絡變遷與社區治理多元模式的形成.湘潭大學學報:哲學社會科學版,2019,43(5):20-24.

[8]許遠旺.規劃性變遷:理解中國鄉村變革生發機制的一種闡釋——從農村社區建設事件切入.人文雜志,2011(2):161-171.

[9]易臻真.城市社區治理的內卷化危機及其化解——以上海市街道基層治理實踐為例.人口與社會,2016,32(1):22-30.

[10]祝良.我國城市社區體育治理體系構建和治理能力現代化推進研究.沈陽體育學院學報,2018,37(5):75-80.

[11]汪文奇,金濤.從“結構化割裂”到“嵌入式治理”——重構新時代我國體育治理中的政社關系.武漢體育學院學報,2019,53(7):12-18.

[12]花楷,劉志云.協同治理:縣級政府體育公共服務供給“碎片化”與消解.天津體育學院學報,2016,31(6):485-490.

[13]馬光川,林聚任.分割與整合:“村改居”的制度困境及未來.山東社會科學,2015(9):79-83.

[14]梁勤超,王洪珅,李源.沖突與治理:城市社區公民體育權益沖突的社會學審視.天津體育學院學報,2019,34(4):286-289.

[15]劉鑫,王瑋.元治理視域下的“村改居”社區治理.學術交流,2019(5):131-139.

[16]國家市場監督管理總局產品質量安全監督管理司.2018年第3批:室外健身器材產品質量國家監督抽查結果.(2018-09-25).http://www.samr.gov.cn/zljds/zlgg/bsgg/201809/t20180925_298009.html.

[17]滕文生.為實現新型國際合作開辟新道路(深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想).(2018-03-08).http://nx.people.com.cn/GB/n2/2018/0308/c192488-31321465.html.

[18]國務院.體育強國建設綱要.(2019-09-02).http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-09/02/content_5426485.htm?utm_source=UfqiNews.

[19]鄧智平,劉小敏.村改居社區原村民的半市民化問題研究.南方人口,2019,34(2):27-37.