運用中西醫結合單元療法治療老年急性白血病臨床療效觀察*

劉倩 ,楊文華 ,張天譯 ,何俗非

(1.天津中醫藥大學第一附屬醫院血液科,天津 300381;2.天津中醫藥大學第二附屬醫院,天津 300250;3.天津中醫藥大學,天津 301617)

急性髓系白血病(AML)是髓系造血干/祖細胞惡性疾病,以骨髓與外周血中原始和幼稚髓性細胞異常增生為主要特征。急性髓系白血病隨著年齡的增長,發生率逐漸升高,發病的中位年齡接近70歲[1]。老年急性白血病尚沒有明確定義,一般指年齡大于60歲的急性白血病患者。

目前,西醫化療治療在老年急性白血病治療中仍占主要地位,然而化療產生的不良反應大,很多患者難以耐受[2]。西醫也在不斷探索和嘗試新的化療方案,如新藥聯合,減輕化療藥物劑量等,雖然如此,化療不良反應不可避免,仍是老年患者病死率高的原因之一。化療期間的不良反應主要有骨髓抑制帶來的感染、出血、貧血,及胃腸道反應、心臟毒性、肝腎功能損害等,老年患者尤為明顯。聯合化療期間出現的化療不良反應常會迫使患者終止聯合化療,增高了AML的臨床病死率,因此,如何有效防治化療不良反應是目前聯合化療需要解決的主要問題[3]。

單元療法[4]是由楊文華教授根據多年臨床經驗,結合西醫放化療治療,將中醫、西醫治療手段有機結合,提出的治療急性白血病的方法。根據西醫化療中、化療后、化療間歇期和不化療期4個階段的不同癥狀、體征及特點,將急性白血病分為化療期、骨髓抑制期、緩解期、不化療期4個單元,在各個單元內進行辨證論治,發揮中醫優勢,給予中藥治療,增效減毒,改善癥狀及生活質量,預防復發,延長生存期。文章觀察單元療法與純化療治療對有效率、微小殘留白血病(MRD)值及不良反應等方面的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準 AML診斷參照《血液病診斷及療效標準》[5],除外急性早幼粒細胞白血病。中醫辨證標準參照《中醫內科學》[6]中關于“癌病”辨證標準。

1.2 納入標準 1)符合《血液病診斷及療效標準》診斷標準及《中醫內科學》中醫辨證分型標準。2)年齡≥60歲。3)均接受標準化療方案治療1個完整周期;治療組同時聯合“單元療法”全程應用中藥湯劑口服治療。4)簽署化療知情同意書。

1.3 排除標準 1)不符合納入標準的患者。2)急性早幼粒細胞白血病患者。3)治療期間出現因其他疾病引起的嚴重病癥的患者。4)治療后失訪的患者。

1.4 一般資料 納入2016年5月—2018年10月期間于天津中醫藥大學第一附屬醫院血液科住院的老年急性髓系白血病患者54例。包括男26例,女28例,年齡60~81歲,平均年齡66歲。按照FAB分型標準[5],M1 4 例(7.5%),M2 8 例(15%),M4 5 例(9%),M5 28例(52%),M6 4例(7.5%),類型不確定5例(9%)。根據患者是否應用中藥治療分為兩組,對照組為西藥化療組,納入26例,治療組為中藥加化療組,納入28例。對照組男12例,女14例,平均年齡65.5歲;治療組男13例,女15例,平均年齡66歲。兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.5 治療方法 對照組:純西藥化療治療,標準劑量化療治療1個療程,包括化療后骨髓恢復。方案:地西他濱、地西他濱+CAG(阿糖胞苷、阿克拉霉素、粒細胞集落刺激因子)、DA(柔紅霉素、阿糖胞苷)方案。其中10例應用地西他濱方案,10例地西他濱+CAG方案,6例應用DA方案。治療組:中藥加西藥化療治療,化療方案同對照組,同時給予口服中藥湯劑150 mL治療,每日兩次。其中12例應用地西他濱方案,8例應用地西他濱+CAG方案,8例應用DA方案。

兩組均配合抗感染、保護臟器功能及輸血等對癥支持治療。

1.5.1 具體化療方案 1)地西他濱方案:地西他濱15 mg/m2,每日 1 次,第 1~5 天。2)DA方案:柔紅霉素35 mg/m2,每日 1 次,第 1~3 天;阿糖胞苷 100 mg/m2,每日1次,第1~7天。3)地西他濱+CAG方案:先應用地西他濱 15 mg/m2,每日1次,第1~5天。之后再應用CAG方案:阿柔比星20 mg/m2,隔日1次,第 1、3、5、7 天;阿糖胞苷 20 mg/m2,每 12 h 1 次,第1~14天;粒細胞集落刺激因子150 μg,每12 h 1 次,第 0~14天,至中性粒細胞>2×109/L。

1.5.2 中藥處方 中藥治療,則根據楊文華[4]教授“單元療法”分期治療。不化療期屬于中藥姑息治療期,為未接受化療或化療后因臟器損傷、嚴重感染等不能再化療者,患者單純采用中藥加西醫支持治療,不屬于本次研究的范圍,未加入統計數據中。化療組按照前3個分期治療,根據分期分別給予不同處方。

化療期:為應用化療藥物至用藥結束的階段。本期邪氣正盛,正氣不足,用藥后正邪俱損,臟器損傷,尤以脾胃損傷明顯,脾胃為后天之本,生化之源,脾胃傷則生化乏源,正氣更虛,應治以保護臟器、減輕化療胃腸反應為主,尤其老年患者,本多脾胃虛弱,更應注重顧護脾胃。以二陳湯主方加減,陳皮12 g,半夏10 g,茯苓10 g,甘草6 g燥濕健脾,理氣和中,恢復脾胃功能為先。若消化不良,食欲不振,惡心欲吐,可予雞內金、焦三仙、砂仁、石斛、生姜等;若大便干結難行,可予火麻仁、生地黃、玄參、麥冬以滋陰通便,或黃芪、黨參以益氣通便;若水腫、小便不利,可予豬苓、茯苓、澤瀉以利濕通淋。若患者正氣尚充,邪氣亦盛,根據患者邪氣盛衰情況,酌情加予全蝎、白花蛇舌草、半枝蓮、半邊蓮等藥物清熱解毒,化痰散結,以加強祛邪效果。

骨髓抑制期:為停化療藥物后至中性粒細胞恢復到>1×109/L的階段。此期骨髓極度抑制,邪毒被遏,老年患者多氣陰不足,化療后正氣更虛、陰虧更甚,正虛則諸癥叢生,故治療當以扶正為原則,可減少合并癥的發生,亦可抑制邪毒。治以益氣養陰為主,予當歸補血湯合大補陰丸加減,黃芪30 g,當歸10 g大補氣血;熟地黃 20 g,知母 10 g,黃柏 10 g,龜板20 g補腎滋陰降火、填精益髓,補其氣陰虧耗。若間斷低熱,無明顯感染癥狀者,可予荊芥、防風、銀花清宣疏風固表;合并感染者,可予蒲公英、連翹、黃芩等清熱解毒;若周身乏力、氣短等氣虛癥狀明顯,可予白術,黨參,太子參等增強補氣之力;若面色蒼白,月經量少,舌紅少苔等血虛癥狀明顯者,予阿膠、丹參等加重補血之效。

緩解期:為骨髓抑制期后至下次化療前的階段。此期患者為化療后恢復期,毒邪未完全祛除,深伏于里,正氣漸復,陰津未充,陰陽互根,故需調和陰陽,陰平陽秘,既可恢復患者身體狀態,以備再次化療,又可御伏邪再發。以補腎養陰為主,兼益氣健脾,處二至丸為主加減,女貞子15 g,墨旱蓮15 g為補益肝腎、滋陰要藥,氣虛偏重者,著加黨參、白術、黃芪益氣扶正;陰虛偏重者,加龜板、生地黃補腎養陰。若食欲欠佳、口中無味,加予焦三仙、雞內金等健脾和胃;若正虛邪未退,加予金銀花、蒲公英、白花蛇舌草、敗醬草等清熱解毒祛邪。

中藥飲片均采用天津中醫藥大學第一附屬醫院中藥房小包裝飲片。

1.6 觀察指標

1.6.1 療效判定標準 參照《血液病診斷療效標準》[5]進行臨床療效評價,完全緩解率(CR率)、部分緩解率(PR率)、未緩解率(NR率)、總有效率(OR率=CR率+PR率)及MRD值。骨髓評價均以1個化療周期進行評價。

1.6.2 血常規指標 比較兩組停化療第14天血紅蛋白(HGB)、血小板(PLT)的數值。

1.6.3 肝功能指標 選取谷草轉氨酶(AST)、谷丙轉氨酶(ALT)和總膽紅素(TBIL)3個指標進行觀察,比較兩組化療前及停化療第1、14天3個指標的變化。

1.6.4 腎功能指標 選取肌酐(Cr)、尿素氮(BUN)、尿酸(UA)3個指標進行觀察,比較兩組治療前及停化療第1、14天3個指標的變化。

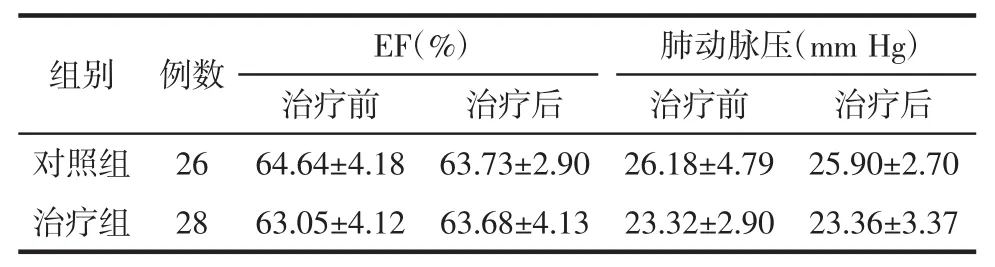

1.6.5 心臟功能指標 選取射血分數(EF)、肺動脈壓及乳酸脫氫酶(LDH)3個指標進行觀察,比較兩組1個化療周期前后3個指標的變化。

1.6.6 輸血指標 統計1個化療周期患者輸注紅細胞及血小板的數量。HGB<65 g/L時輸注紅細胞,PLT<20×109/L時輸注血小板(每次輸注紅細胞均為2 U,輸注血小板均為1個治療量)。

1.7 統計學方法 采用SPSS 24.0統計軟件進行統計分析,計量資料采用均數±標準差表示(±s),組內前后比較采用配對t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗,重復測量資料采用重復測量方差分析,計數資料采用構成比/率表示,組間比較采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

兩組無脫落病例,均納入統計。

2.1 兩組治療后緩解率、MRD值比較 兩組緩解率差異有統計學意義,說明治療組緩解率高,中藥治療能提高化療緩解率。治療組MRD值較同組治療前明顯下降,且低于同期對照組,具有統計學意義(P<0.05),說明中藥治療能夠降低MRD值,亦說明中藥治療能提高緩解率。見表1、表2。

2.2 兩組停化療14 d血紅蛋白、血小板數值比較 化療后14 d血常規中血紅蛋白及血小板比較差異無統計學意義(P>0.05),但治療組的血小板均數較對照組高,考慮樣本量小,故未能比較出統計學差異。見表3。

表1 兩組治療后緩解率比較Tab.1 Comparison of remission rate between two groups after treatment 例(%)

表2 兩組治療后MRD值比較(±s)Tab.2 Comparison of MRD values between two groups after treatmen(tx±s)%

表2 兩組治療后MRD值比較(±s)Tab.2 Comparison of MRD values between two groups after treatmen(tx±s)%

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,#P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后對照組 26 2.45±1.21 1.92±0.89治療組 28 2.72±1.29 1.21±0.58*#

表3 停化療14 d HGB、PLT比較(±s)Tab.3 Comparison of HGB and PLT on the fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

表3 停化療14 d HGB、PLT比較(±s)Tab.3 Comparison of HGB and PLT on the fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

注:兩組停化療14 d血紅蛋白、血小板數比較均P>0.05。

組別 例數 血紅蛋白(g/L) 血小板(109/L)對照組 26 79.30±11.21 34.85±15.58治療組 28 77.23±12.68 43.00±18.59

2.3 兩組治療前及停化療第1、14天肝功能指標比較 兩組AST、ALT值在不同時點的比較差異有統計學意義(P<0.05),但時間與組別無交互作用(P>0.05),兩組在不同時點的變化趨勢基本一致。組間比較,治療組AST值在停化療第14天與停化療第1天比較有統計學意義,說明治療組停14 d后AST有明顯下降(P<0.05);對照組ALT值在停化療第1天與治療前比較有統計學意義(P<0.05),說明對照組化療后ALT有明顯上升。兩組總膽紅素值在時間與組別比較均無統計學差異(P>0.05)。說明中藥治療在一定程度上能減輕肝臟損傷,幫助肝功能恢復。見表4。

2.4 兩組治療前及停化療第1、14天腎功能指標比較 Cr值時間與組別的交互作用無統計學差異(P>0.05),組間總體比較有統計差異(P<0.05),Cr值隨時間變化有統計學差異(P<0.05)。治療組停1 d與治療前比較有統計學差異(P<0.01),對照組停1 d與治療前比較有統計學差異(P<0.05)。BUN值時間與組別的交互作用無統計學差異(P>0.05),BUN值隨時間變化有統計差異(P<0.05),組間總體比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療組停1 d、停14 d均與治療前比較具有統計學差異(P<0.05),對照組與治療前比較均無統計學差異(P>0.05)。UA隨時間變化有統計學差異(P<0.05),時間與組別的交互作用及組間總體比較均無統計學差異(P>0.05)。說明中藥治療對腎功能的恢復有一定幫助。見表5。

表4 治療前及停化療第1、14天肝功能指標比較(±s)Tab.4 Comparison of liver function indexes before treatment and on the first and fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

表4 治療前及停化療第1、14天肝功能指標比較(±s)Tab.4 Comparison of liver function indexes before treatment and on the first and fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與同組其他期比較,#P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組別 例數A S T(U/L) A L T(U/L) T B I L(μ m o l/L)治療前 停1 d 停1 4 d 治療前 停1 d 停1 4 d 治療前 停1 d 停1 4 d對照組 2 6治療組 2 8 2 3.7 5±1 1.0 4 3 8.6 6±1 8.8 7 1 4.7 6±7.2 5*# 2 1.8 6±1 0.7 2 2 1.6 9±1 0.6 1 1 6.2 6± 8.0 1△ 1 5.0 2±7.0 2 1 5.7 2±7.3 9 1 7.0 3±8.4 6 1 7.8 6± 6.3 5 3 7.0 4±1 7.8 0* 1 6.2 5±7.8 4 2 2.5 1±1 0.2 8 4 3.2 3±2 1.2 0*2 6.7 4±1 2.2 0 1 2.2 7±3.3 5 1 3.0 4±5.2 3 1 1.3 4±5.5 6

2.5 兩組治療前后心臟功能指標比較 兩組EF值、肺動脈壓在治療前后比較均無統計學差異。治療后兩組LDH均下降,具有統計學差異,但治療組下降更加顯著。考慮EF、肺動脈壓反應的是心臟功能的改變,需長時間的觀察,短期內不易比較,而心臟酶學指標反應更靈敏,變化快,易于比較。說明中藥治療對心肌酶學指標的改善更明顯,更利于臟器恢復。見表6、表7。

2.6 兩組在1個化療周期輸血情況比較 兩組輸注紅細胞數量比較無統計學差異;兩組輸注血小板數量有統計學差異,治療組輸注血小板數比對照組少。說明中藥治療能加快骨髓造血恢復,減少輸注血制品。見表8。

3 討論

老年急性白血病因其特殊的年齡階段,臟腑功能下降,基礎疾病多,耐受性差,遺傳學問題比例高,多藥耐藥基因高表達等,令其化療風險大,緩解率低,生存率低。近年來,中醫治療白血病的研究逐漸增多,中醫治療的優勢逐漸顯現。李婷等[7]通過多篇中外醫學文獻綜述,化療治療聯合中藥能夠起到相輔相成、攻補兼施、扶正益氣的作用,可明顯降低化療的毒副作用,提高化療療效。馬武開等[8]認為,中醫復方可以綜合調節機體內環境,邪正兼顧,而且可以有效制約化療藥物的不良反應,減少患者的痛苦,增強患者的抗病能力。

3.1 中醫聯合化療治療能提高化療緩解率 研究比較治療組總有效率明顯高于對照組,說明中醫治療能增加化療的治療效果,提高緩解率。并且治療組的MRD值下降更明顯。微小殘留白血病是指急性白血病經治療獲完全緩解后(包括骨髓移植后)體內仍然殘留1×109以下白血病細胞,是白血病復發的根源,也是影響急性白血病患者長期存活的主要因素[5]。說明中藥治療能夠增加化療對白血病細胞的清除作用,在提高緩解率的同時,減低MRD值能有效地降低復發率。尤其在形態學完全緩解階段,微小殘留白血病西醫沒有更加切實的方法,再次的化療治療不僅不能徹底清除殘留白血病細胞,而且會增加對臟器及免疫功能的損傷,此時中醫有其獨特的理論方法,以恢復患者正氣為根本,恢復患者的免疫功能,清除殘留白血病細胞,以積極主動的方式避免患者的復發,提高患者的生存率。課題組將繼續觀察緩解后患者應用中藥治療對MRD的影響,以明確中醫治療對預防疾病復發方面的積極作用。

表5 治療前及停化療第1、14天腎功能指標比較(±s)Tab.5 Comparison of renal function indexes before treatment and on the first and fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

表5 治療前及停化療第1、14天腎功能指標比較(±s)Tab.5 Comparison of renal function indexes before treatment and on the first and fourteenth day after stopping chemotherapy(±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05。

組別 例數C r(μ m o l/L)B U N(m m o l/L)U A(μ m o l/L)治療前 停1 d 停1 4 d 治療前 停1 d 停1 4 d 治療前 停1 d 停1 4 d對照組 2 6治療組 2 8 5 8.1 2±1 6.6 1 5 2.4 4±1 0.8 2* 5 0.2 8± 9.0 7* 5.0 9±1.5 9 4.0 6±1.2 3* 4.3 7±1.5 7*2 7 9.4 4± 5 0.1 2 1 9 4.8 0±5 5.4 0*1 7 5.3 1±5 6.2 0*7 2.5 7±2 3.2 9 6 1.9 8±1 5.4 2* 6 0.7 0±1 4.2 7* 5.8 5±1.9 6 5.2 1±1.5 4* 4.9 0±1.5 3*4 0 2.6 3±1 4 2.1 7 2 9 9.7 6±8 6.9 7*2 8 7.9 8±9 0.8 8*

表6 治療前后EF、肺動脈壓比較(±s)Tab.6 Comparison of EF and pulmonary artery pressure before and after treatment(±s)

表6 治療前后EF、肺動脈壓比較(±s)Tab.6 Comparison of EF and pulmonary artery pressure before and after treatment(±s)

注:1 mm Hg≈0.133 kPa。

組別 例數E F(%) 肺動脈壓(m m H g)治療前 治療后 治療前 治療后對照組 2 6治療組 2 8 6 3.0 5±4.1 2 6 3.6 8±4.1 3 2 3.3 2±2.9 0 2 3.3 6±3.3 7 6 4.6 4±4.1 8 6 3.7 3±2.9 0 2 6.1 8±4.7 9 2 5.9 0±2.7 0

表7 治療前后LDH比較(±s)Tab.7 Comparison of LDH before and after treatmen(tx±s)U/L

表7 治療前后LDH比較(±s)Tab.7 Comparison of LDH before and after treatmen(tx±s)U/L

注:與同組治療前比較,*P<0.05。

治療前 治療后對照組 2 6 2 0 4.0 3±8 2.0 9 1 7 0.3 9±8 0.9 2*治療組 2 8 2 3 1.0 6±9 0.8 2 1 4 5.8 9±3 9.8 2*組別 例數

表8 1個化療周期輸血情況比較(±s)Tab.8 Comparison of blood transfusion in one chemotherapy cycle(±s) 次

表8 1個化療周期輸血情況比較(±s)Tab.8 Comparison of blood transfusion in one chemotherapy cycle(±s) 次

注:與對照組同期比較,*P<0.05。

組別 例數輸注紅細胞數 輸注血小板數對照組 2 6治療組 2 8 2.7 3±1.2 5 3.4 7±1.4 1*2.9 0±1.3 6 5.3 2±2.2 6

LDH除反映心肌損傷程度外,由于腫瘤細胞存在基因調控失調、細胞損傷及能量代謝障礙等特點,導致腫瘤細胞內LDH釋放增多,LDH可反映腫瘤增殖活性[9]。研究中兩組LDH比較結果同樣說明了中藥治療增加了抑制腫瘤增殖的作用,提高化療效果。

3.2 中醫聯合化療治療能促進化療后骨髓恢復 比較了1個化療周期輸血量,結果顯示加中藥治療能夠減少血小板輸注量,考慮血小板壽命相對較短,輸注后消耗快,更能反映血小板實際恢復情況,說明了中藥治療能夠加快骨髓造血的恢復。陳朝輝等[10]報道證實,中醫藥能通過調節機體臟腑、氣血、陰陽功能的平衡而顯著改善骨髓抑制程度,從而提高腫瘤患者化療效果。楊文華教授[4]認為骨髓抑制為正虛邪伏,骨髓損傷。治療以調動機體免疫功能,使臟腑氣血陰陽調和,以求正盛邪退,骨髓重建,故治療以“當歸補血湯”為主方。現代藥理研究認為,黃芪、當歸等補氣養血之品能顯著增強機體的免疫功能,促進骨髓造血功能恢復,其中黃芪能通過促進骨髓粒細胞釋放來提高外周血白細胞數量,且能促進人骨髓細胞中紅細胞系和粒細胞系祖細胞的生成,對白細胞(WBC)、PLT等下降有明顯回升作用[11]。李影迪等[12]黃芪多糖和當歸多糖聯用,能促進體外造血干細胞的增殖和分化。史旭芹等[13]研究,當歸補血湯利于小鼠骨髓抑制模型骨髓造血干細胞/祖細胞增殖。說明從中醫理論及藥理研究方面均證實中藥能加快骨髓恢復。

3.3 中醫聯合化療治療能改善化療藥物對臟器功能的損傷 路永平等[14]研究表明中西藥聯合應用于急性白血病化療期,能明顯降低心臟損害的發生率。丁曉慶等[15]比較中西醫結合與單純西藥治療兩組肝損害情況,結果表明,中藥在減輕藥物肝損害方面有一定優勢。黃莉等[16]使用中藥內服加灌腸結合西醫對癥支持治療化療后腎功能損害60例,總有效率83.3%。本研究觀察了1個化療周期肝功能、腎功能、心功能指標的變化,54例病例中未出現嚴重心肝腎損害,從數值比較中,可以看出治療組臟器功能指標的變化趨勢優于對照組,用藥后1 d各指標的變化更小,14 d后指標恢復的更快。雖然均在正常范圍內變動,但化療藥物對臟器的損傷有累積作用,短期未造成實質損害前指標未超出正常范圍,或可代償,但隨著連續化療治療,一旦臟器出現實質損傷則不易恢復。因此,中藥治療所顯現的恢復趨勢有一定的意義,需積累更長時間的觀察,可明確長期化療后中藥對臟器的保護作用。

通過以上研究,中西醫結合單元療法能夠明顯增加化療緩解率,加快化療后骨髓恢復,減少化療不良反應,提高化療耐受性,從而減少化療相關病死率,這在老年急性白血病的治療中是非常有意義的。中西醫結合單元療法,形成了基本的治療思路和治療法則,個體化治療是中醫的特點,也是優勢,在基本治療大法上辨證論治,既能有法可循,又不失辨證。中西醫結合治療仍有許多優勢有待發掘和證實,如中藥清除MRD、預防復發等。