中醫藥治療胃癌前病變臨床試驗的文獻計量學分析*

吳文珍,劉書君,吳宇玲,楊小波

(廣州中醫藥大學第二臨床醫學院,廣州 510006)

胃癌居全國高發腫瘤第2位,同時也是中國病死率最高的腫瘤,每年因腫瘤離世的患者中胃癌患者約占20%[1]。但胃癌的產生是一個病理組織逐步發展的過程,故而在演變過程中及早干預胃癌前病變是阻斷其向胃癌進展的關鍵一步,胃癌前病變是世界衛生組織在1978年提出的一組病理學概念[2]。作為胃癌發生發展的重要階段,胃癌前病變(PLGC)是一個病理學概念,包括腸上皮化生(IM)和異型增生(Dys)[2]。上皮內瘤變是異型增生的同義詞。一般認為,胃黏膜上皮中、重度不典型增生及不完全性腸化生,其具有明顯的癌變傾向,是真正的癌前病變,要進行積極的治療[3]。

筆者基于文獻計量學,回顧既往發表的中醫藥治療PLGC的相關臨床研究文獻,探索發現PLGC防治進程中存在的問題,為PLGC的中醫治療提供更精準的臨床決策依據及進一步的研究導向。

1 資料與方法

1.1 資料來源 采用電子檢索中國知網(CNKI)、萬方學術期刊全文數據庫(WF)、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、PubMed。所有檢索范圍均從建庫至2019年12月31日。

1.2 檢索策略 主要的檢索詞有胃癌前病變、胃黏膜上皮內瘤變、胃黏膜腸上皮化生、胃黏膜異型增生、胃黏膜不典型增生和中醫藥,英文檢索詞為“precancerouslesion(s)”“Precancerouslesion”“Gastric precancerous lesions”“PLGC”“precancerous lesion of gastric carcinoma”“Gastric mucosal intraepithelial neoplasia”“precancerous lesion of gastric carcinoma”“Dysplasia of gastric mucosa”“Traditional Chinese medicine”等。采用主題詞檢索,并用AND、OR、NOT連接詞構建邏輯檢索式。

1.3 納入標準 1)相關臨床研究或臨床報道類期刊、會議及學位論文。2)研究人群是胃癌前病變(包括伴或不伴有慢性萎縮性胃炎的腸上皮化生、不典型增生、異型增生、上皮內瘤變)患者。3)有明確詳盡的治療方法、用藥處方和療效。

1.4 排除標準 1)綜述、Meta分析、體外研究、動物實驗研究等。2)研究人群僅有慢性胃炎而不伴有胃黏膜不典型增生、異型增生、腸上皮化生、上皮內瘤變中的任意一種病理改變者,或有明確胃部腫瘤者。3)重復發表或檢出的文獻、其他非臨床研究類文獻。4)完全未采取中醫治療方法的文獻。

1.5 數據處理 按研究方案進行文獻檢索,將文獻導入Noteexpress進行文獻管理,將按照納入和排除標準篩選的中醫藥治療胃癌前病變的相關臨床文獻進行信息提取,依據研究目的制定信息提取表,內容分為兩個部分。第1部分為文獻基本信息(包括編號、題名、載文期刊、作者、發表時間等)、第2部分為臨床文獻專業內容(包括關鍵詞、治療方案、用藥劑型、中藥處方等),將提取信息錄入Microsoft Excel 2007進行計量分析。

2 結果

2.1 中醫藥治療PLGC的文獻概況 按上述檢索方式檢索中醫藥治療PLGC的臨床論文,篩選流程見圖1。經篩選后納入統計分析的臨床論文有417篇,其中有8篇文獻關鍵詞或具體中藥處方等專業信息不全,統計時將其基本信息列入計量分析,而具體專業信息等不列入計量。

圖1 文獻篩選流程圖Fig.1 Document screening process chart

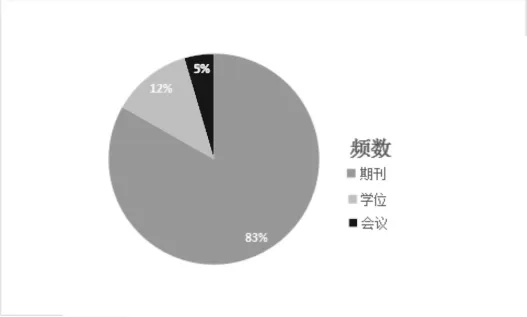

1993年王長洪發表于《遼寧中醫雜志》的《益胃解毒湯治療胃黏膜異型增生及腸上皮化生》是首篇中醫藥治療PLGC的臨床研究論文。期刊文章是中醫治療PLGC的主要臨床交流形式,其中期刊論文:347篇,學位論文:51篇,會議論文:19篇,見圖2。Pubmed檢索出相關論文32篇,其中以動物實驗居多,納入分析的有效論文僅6篇。

圖2 文獻類型分布圖Fig.2 Distribution of document types

2.2 文獻時間走勢分析 據統計,中醫藥治療PLGC的臨床文獻總體呈增長態勢,中間稍有波動,2006年文獻量開始明顯增多,2011年達最高峰,2011—2019年文獻量均達20篇以上,約占總文獻的60%,詳情見圖3。

圖3 中醫藥治療PLGC變臨床研究文獻發文量時間趨勢圖Fig.3 Time trend chart of publication volume of clinical research literature on treatment of PLGC with traditional Chinese medicine

2.3 發文期刊分布統計 文獻分別分布在158種期刊雜志上,發文量第1為《中國中西醫結合消化雜志》,以《中醫雜志》引用率最高。發文量前10的期刊中含核心期刊9種,見表1。

2.4 第1作者發表文獻量及所在地域統計 發文量前10的作者省份(取第1作者所在地區)集中在河北、湖北、黑龍江、天津、甘肅,又以河北省最為突出。可見,這5個省份是胃癌前病變研究的熱點地區,河北省尤為注重。所有作者中發文量最多的為劉啟泉、王志坤、杜艷茹,分別占32、26、19篇。

2.5 關鍵詞共現分析 利用CiteSpace5.6.R1對中文關鍵詞進行共現分析,Time Slicing從1993—2019年,Year Per Plice設為 1年,Term Source依據默認設定,TopN為50,Pruning選擇MST剪枝方式,將“幽門螺旋桿菌”“hp”等同義詞進行合并并去除部分無意義低頻詞后所得共現圖譜見圖4,從圖中可知最終所得節點共482個,連線771條。頻數前十的關鍵詞中心性,見表2。

2.6 中醫對胃癌前病變的治法及方藥分析

2.6.1 治法 409篇文獻中,主要以中藥內治法為主要治療方法,聯合電針、艾灸、耳穴壓豆、穴位注射等外治法的文獻僅9篇。口服內治處方劑型除卻常見湯劑,尚有顆粒劑、丸散劑和膠囊等用法。治則有益氣活血、健脾理氣、化瘀解毒、益氣養陰、清熱化濕等各不相同,且尚有多數文獻未提及明確治則。

2.6.2 處方 具體方劑可分為傳統經典方劑和現代自擬方劑。文獻中明確提及四君子湯、香砂六君子丸、補中益氣湯、半夏瀉心湯、麥門冬湯、沙參麥冬湯、黃連溫膽湯、黃芪建中湯、枳實消痞丸、越鞠丸、四逆散、失笑散等方劑的辨證使用。

表1 文獻量排名前10位期刊及被引情況Tab.1 Top 10 journals of amount of literature and citation status

圖4 關鍵詞共現圖譜Fig.3 Keyword co-occurrence map

2.6.3 用藥 共涉及藥物293種,其中以補氣藥、活血化瘀藥、清熱藥和理氣藥為主,具體詳見表3。補氣、理氣以扶正;清熱、活血祛瘀以抗癌、解毒;利水化濕以除濕;集扶正、抗癌、祛濕、解毒之法防胃癌之變。

3 討論

自1993年1月—2019年末,中醫藥通過個體化用藥和整體化治療相結合,從純中藥治療到中西結合、內外同治的多維治療,無數臨床工作者臨證思辨,探索戰勝胃癌前病變的優效診療方案,取得顯著成就。許多研究報道中醫藥治療PLGC顯示出療效優勢[4-7]。中醫藥療法能夠有效緩解患者的相關臨床不適,一定程度逆轉胃黏膜病變,改善胃功能,且安全性高。治療上,PLGC的具體治療方法主要包括基本方加減、辨證論治、中成藥、經驗用藥、針刺艾灸等。中醫藥療法應用于PLGC患者的臨床文獻計量學研究結果顯示以下幾個特點。

表2 頻數前10位的關鍵詞中心性情況Tab.2 Centricity situation keywords of top 10

表3 中醫藥治療PLGC的主要中藥歸類及頻率統計Tab.3 Classification and frequency statistics of main Chinese medicines used in the treatment of PLGC

3.1 發文數量呈上升趨勢,中醫藥于PLGC的應用越來越受重視 文獻量的多少從一定程度上能夠反應該學科的發展水平,從文獻量隨時間變化的趨勢上,可以大致揭示科學發展的某些特點和規律[8],1993—2019年的相關文獻量整體呈上升趨勢表明中醫藥治療PLGC確有其臨床價值且逐漸引起科研工作者的重視。河北省發文最多,考慮與該省科研實力、病種關注度、善于總結、對中醫藥治法的接受度較高等因素有關。文獻涉及刊物眾多,發文量前10刊物中核心期刊占比高;《中國中西醫結合消化雜志》發文量最多,同行可予以關注。顯然,經多年發展,中醫學對胃癌前病變的研究日益深入而廣泛,影響力不斷提高。

3.2 胃癌癌前病變與幽門螺桿菌感染關系密切 關鍵詞往往是文章核心的概括和凝練,CiteSpace從文獻中抽取關鍵詞進行共現網絡分析,其中高頻關鍵詞在一定程度上代表著該領域的研究熱點[9]。而社會網絡分析理論表明中心性在一定程度顯示了節點之間的關聯性及其在網絡中的地位[10]。圖4共現圖譜顯示研究分支節點較分散,分支研究熱點尚未形成。表2則顯示除卻“胃癌前病變”“中醫藥療法”“臨床研究”等相關檢索式設定關鍵詞外,“幽門螺桿菌”一詞共現頻率及中心性均較高。有研究發現慢性活動性胃炎患者幽門螺桿菌感染陽性率為58.3%,腸上皮化生患者、腺上皮萎縮患者、不典型增生患者分別是54.6%,50.0%和60.0%,提示癌前病變組織的幽門螺桿菌感染陽性率高于非癌前病變組織[11],幽門螺桿菌與胃癌前病變的相關性或可進行更深入的研究。

3.3 治療方法多樣化,但缺乏統一共識 從417篇文獻中可以看出,中藥劑型隨時代發展日趨多樣化,再者,有效治療PLGC的方法日趨繁多,中西結合、內外兼施,如耳穴壓豆、穴位注射、艾灸、電針、蜂針等外治法的聯合使用也顯示了一定療效,但相關臨床研究樣本量少,未來可加大這方面研究力度,進一步探索內外兼施于胃癌前病變中的作用,力求“錦上添花”。

統計發現,多數文獻未提及明確治則,且不同醫師對治法方藥的確立都不盡相同。考眾方藥物組成,處方多為自擬方,所使用的中藥、劑型、劑量依據具體辨證分型因人而異。可見,臨床對該病的認識尚存在一定爭議。

當前,多數學者認為本病病機屬本虛標實,主張本虛以脾胃氣陰兩虛為主,標實則指氣滯、血瘀、熱毒、痰濕等[4-7],由此選擇的治則諸如健脾益氣、益氣養陰、疏肝理氣、清熱解毒、活血化瘀、化濕泄濁等不盡相同。眾所周知,中醫學依據病因病機確立疾病治則,但本病病因病機尚未取得共識。故而出現不同的立法治則,又因病機概括異同,各自臨床的經驗性和主觀性,導致臨床治法眾多、方藥分散、甚至選用的劑型、療程、劑量均難以形成行內的統一共識[12]。因此PLGC的病因病機、立法治則、辨證分型論治等也可作為未來的一個重點研究方向。提高中醫藥學理論的科學性與技術的可及性,建立共識性的循證證據和國內外通行標準應是進一步優化中醫藥治療PLGC診療方案的重要一步。

計量數據顯示中醫治療胃癌前病變的關注度越來越高,值得進一步深入研究;專業現狀則表明中醫藥療法對于阻斷胃癌前病變有潛在療效優勢、為臨床提供了基本治法方藥的參考,但治法用藥尚存在問題,需要進一步研究解決。