福利國家兒童照顧政策的發展與鏡鑒

楊琳琳

一、問題的提出

福利國家過去社會政策的焦點在于對抗老年、疾病、失業等社會風險,福利分配和社會投資的焦點是有工作的人群,兒童處于社會政策的邊緣位置。隨著社會、人口和家庭結構的變遷,福利國家面臨著人口快速老齡化、生育率降低、少子化現象加重等新風險,照顧資源的不斷減少與照顧需要不斷增加的供需缺口不斷擴大構成逐漸尖銳的“照顧赤字”,甚至惡化為“照顧危機”已經成為全球性社會問題。(1)岳經綸、范昕:《中國兒童照顧政策體系:回顧、反思與重構》,《中國社會科學》2018第9期。而女性角色革命的不完整被認為是傳統福利國家必須調整與改革的主要原因。原有性別契約的轉變使接受高等教育女性的社會經濟地位得以提升,擔任全職照顧工作的中低教育女性雖然獲得大量參與勞動力市場的機會,但多是非正式就業為主。這種現象不僅造成女性難以擺脫家庭主要照顧者的工作,連帶因懼怕就業中斷的風險,而造成人口出生率的下降,甚至是家庭對于子女教育投資的不足。而形成的連帶風險不僅擴大家庭不平等,還會導致福利國家未來就業人口的不足、子女就業能力水平的低下、甚至未來老年收入安全的風險。這種連帶風險的存在與潛在的隱性風險讓更多學者開始重新審視原有的性別契約與家庭分工,艾斯平—安德森Esping-Andersen也提出福利國家改革的方案是“訴諸男性生命歷程的女性化”“增加兒童的投資”“重構代際契約”。(2)Esping-Andersen, G?sta.The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles,Cambridge: Policy Press 2009,pp.99-144.這一系列潛在風險的存在與兒童照顧這一活動密切相關,兒童照顧成為福利國家社會政策的改革重點。

“全面二孩”人口政策實施后,兒童照顧問題也逐漸進入國家重視與社會關注的視野。2020年兩會期間,與兒童照顧有關的政策議題層出不窮,例如“建議父母持合格父母證上崗”“建議建立未成年人收養舉報通道”“建議男性配偶陪產假延長至38天”“建議將完善公共場所母嬰設施寫入法律”“建議增加0—3歲嬰幼兒免費體檢頻次”等政策提案,并一經提出就引起社會空前關注與廣泛討論。這說明兒童已經成為社會關注的焦點,“一老一小”中的兒童照顧問題也逐漸進入政策視野。

基于以上背景,文章主要探討兩個問題:福利國家兒童照顧政策在發展過程中有哪些新的思路?在實現“全面二孩”社會目標與“幼有所育”民生目標的背景下,國外兒童照顧政策的發展經驗對我國有哪些借鑒意義?

二、兒童照顧:研究演變與理念變遷

兒童照顧(childcare)最初被視為是女性特有的概念,女性在照顧活動充當核心的照顧提供者角色,在家庭活動中塑造了以“照顧”為中心的社會認同,性別平等是研究兒童照顧的主流。隨著福利國家實現公民權利平等、保證公民權益與公民身份的理念與女權運動的開展,傳統的性別分工與性別契約(traditional gender contract)(3)傳統的性別分工與性別契約(traditional gender contract)即“男主外、女主內”,女性在家里從事家務和照顧工作,男性進入勞動力市場獲取經濟來源與收入,“性別合同更新”(update the gender contract)是指男性養家糊口不再是主要模式,女性開始進入勞動力市場就業,就業性別平等逐漸成為社會主要特征。逐漸式微,“性別合同更新”(update the gender contract)逐漸盛行,男性養家糊口(breadwinner model)不再是主要的模式,一個就業性別平等的轉變已經成為后工業時代的主要特征。(4)Arnlaug Leira,“Updating the ‘gender contract’? Childcare reforms in the Nordic countries in the 1990s”,Nordic Journal of Feminist and Gender Research,2002 (10),pp,81-89.兒童照顧開始從家庭照顧轉向社會照顧,更多學者開始關注兒童照顧背后的家庭—國家關系研究,并衍生出不同的國家—關系模式,對照顧也有了重新的界定。

(一)兒童照顧下的性別關系研究

兒童照顧下的性別關系研究主要有兩個關注點:一是女性在兒童照顧中從唯一核心角色變成核心角色之一,二是關注到兒童照顧與女性就業之間存在此消彼長的制約關系。在“母親是孩子最佳的照顧者”觀念的影響下,女性在兒童照顧中充當核心的照顧提供者角色。但是在國家照顧支持不足的境地下,職業女性面臨兼顧就業與兒童照顧的兩難,形成蠟燭兩頭燒的模式。(5)Stier, H., Lewin-Epstein, N., & Braun, M,“Welfare regime, family-supportive policies, and women’s employment along the life-course”,American Journal of Sociology, 2001:106(6),pp.1731-1760.隨著雙職工家庭的產生與增多,“全新家庭”(brand new family)理念的提倡,(6)Lundqvist, A., Family policy paradoxes: Gender equality and labour market regulation in Sweden, 1930-2010. Bristol: The Policy Press,2011,pp.22-24.傳統以女性為核心的兒童照顧體系受到沖擊,再加上發達國家正面臨以低生育率與人口老齡化為特征的第二次人口轉型的沖擊,(7)Hantrais,L,Family Policy Matters,Bristol:The Policy Press 2004,pp.37-38雙重挑戰的存在使原有的家庭照顧體系分崩離析,照顧赤字(caring deficit)應然而生。(8)Thomas,P.B.&Arnlaug Leira,Gender,Welfare State and the market:Towards A New Division of Labour,London:Rouledge,2002,pp.164-166.西方國家開始突破原有依靠女性與家庭提供單一照顧模式,轉向國家介入,依靠多種政策工具,采取間接或者直接方式對兒童照顧進行支持,女性從唯一的照顧者變成眾多照顧者之一,兒童照顧的可選擇性增多,有政府主導的公共日托機構、日間照顧機構,也有市場主導的幼兒托育機構,國家設立父母假與父親假,父親逐漸參與幼兒照顧活動,兒童照顧開始從單一家庭照顧轉為社會照顧。

兒童照顧對女性就業的影響包括對就業能力、就業機會、就業場所等的影響。為了獲得更多照顧兒童的時間,女性往往被迫選擇非正規型就業,以獲得靈活的工作時間,存在更極端的情況是女性要兼顧照顧兒童與獲得收入,無形中變成“愛的奴隸”。(9)Folbre,N.,The Invisible Heart:Economics and Family Value,New York:New Press,2001,pp.34-35.瑞典被稱為“女性友好型(women friendly)”和“照顧國家(caring state)”,(10)Arnlaug Leira, Parental Change and Policy Reform in Scandinavia.1970-2000sBristol:Policy Press,2006,p.63.在兒童照顧政策改革中強化國家責任與父職照顧,通過提供社會服務幫助女性維持家庭、孩子和工作的友好關系。親職假的設立可以讓職業女性暫時回歸家庭提供兒童照顧,避免女性的就業中斷;(11)Ferraini,T.,Family,States and Labor Market:Institutions,Causes and Consequences of Family policy in post-war welfare States.Edward Elgar Publishing Limited,2006.pp.67-70.公共幼托機構提供的照顧服務可以讓女性從事高質量的就業,增加家庭收入,降低兒童貧困的風險。(12)Gornick,J.C,Marcia,K.M,“Public Policies and The Employment of Mothers:A Cross-National Study”,Social Science Quarterly,1998,79(1),pp.1-50.女性就業刺激了政府和社會對勞動分工和兒童照顧的新思考:福利國家要采取何種方式支持家庭提供更便利的兒童照顧?由此引發了學界對兒童照顧與國家責任的研究。

(二)兒童照顧下的家庭—國家關系研究

兒童照顧是私人領域(家庭)還是公共領域(國家)的爭議持續了幾十年,決定兒童照顧性質的關鍵在于照顧者角色的變化以及福利國家為此做出的改革。可以說,兒童照顧中家庭與國家的相互博弈促進了家庭模式的變遷,家庭為兒童提供的家庭照顧在國家干預下逐漸變成社會照顧。福利國家近些年的改革重點在于“平衡”,如何在保護家庭發揮正常職能的前提下最大限度發揮國家對家庭的支持,如何保持這個平衡引發了社會政策領域關于家庭—國家關系的探討。

摩根(Morgan)認為家庭最重要的功能就是提供照顧,并根據國家公共干預程度與家庭照顧功能的發揮程度劃分為四種類型(13)岳經綸、方萍:《照顧研究的發展及其主題:一項文獻綜述》,《社會政策研究》2017年第4期。:第一種是政府采取積極的社會政策與干預保證家庭合理發揮照顧功能,促進代際關系的和諧;第二種是國家采取公共干預的方式,用國家照顧與社會照顧取代家庭照顧,減少女性照顧,打破家庭傳統的父權制禁錮,讓女性解放與追求自由,例如瑞典;(14)Hantrais,L,Family Policy Matter,Bristol:The Policy Press 2004,pp.37-38.第三種主張兒童照顧是家庭的責任,國家盡可能減少干預或只是輔助家庭發揮照顧功能的角色,公共政策主要是為處于困境的家庭和兒童提供支持,例如英國與南歐國家;第四種是既反對國家提供照顧、也反對家庭提供照顧,這種國家—家庭關系比較少見。

隨著社會進步與經濟發展,女性參與勞動力市場,傳統的家庭模式難以為繼,家庭模式發生變化,產生了以下幾種新的家庭模式:“工業主義家庭模式(Model family of Industrialism)”、到“雙職工家庭(dual-earner family)”、再到“照顧共擔家庭(care-sharing family)”。劉易斯(Lewis)發現了家庭模式對個人發展的影響,提出了“成年就業者家庭模式(Adult worker model family)”,戴莉(Daly)認為社會政策有重新將個人嵌入家庭的趨勢,一個有明顯的性別分工的雙職工家庭被稱為“一個半工作家庭(one-and-half earner family)”。高蒂爾(Gauthier)將家庭—國家關系分為四種類型:支持—家庭/生育模式(pro-family/pro-natalistmodel)、支持—傳統模式(pro-traditional model)、支持—平等主體模式(pro-egalitarian model)和支持—家庭且非干預模式(pro-family but no-interventionist model)。(15)黃曉薇、劉一龍:《生育、女性就業與兒童照顧支持方案——以南歐模式為例》,《臺灣社會福利學刊》2009年第1期。

萊特納(Leitner)根據家庭政策與“去家庭化”程度將福利國家分為四種類型:第一種是顯性家庭主義(Explicit familialism),該類型強調家庭照顧,政府與市場沒有替代性的照顧選擇,但是政府會采取各種積極的政策與措施支持并鼓勵父母在家庭照顧兒童;第二種是可選性家庭主義(Optional familialism),雖然該類型也強調家庭照顧,但是提供部分降低家庭照顧的選擇,政府在支持家庭照顧之外增加家庭兒童照顧服務項目,照顧者可以在外出就業與照顧兒童之間選擇;第三種是隱性家庭主義(Implicit familialism),該類型既不提供去家庭化措施,也不提供家庭政策協助家庭進行照顧,政府不干預家庭照顧,家庭成員沒有選擇,必須從事家庭照顧服務;第四種是去家庭化(De-familialism),降低家庭照顧負擔,國家為兒童提供去家庭化的服務,國家提供家庭照顧或者兒童福利,國家國家補貼市場購買服務。

(三)社會照顧理論視角下的兒童照顧研究

戴莉(Daly)和劉易斯(Lewis)認為既有研究都是從性別、家庭、國家等視角分析照顧,而沒有聚焦于照顧活動本身。因此對照顧進行了重新定義,并提出了社會照顧理論。他們認為照顧是一種不同于其他意義上活動(activity)的特殊勞動形式(labor),同時包括有償照顧和無償照顧、正規照顧和非正規照顧。社會照顧(social care)是在既有的經濟、社會、道德規范框架下,被分配和執行用于滿足兒童、老年人等需要人照顧的成年人的生理和心理需要的活動以及由此形成的關系的集合。(16)Mary Daly and Jane Lewis,“The Concept of Social Care and The Analysis of Contemporary Welfare States” , British Journal of Sociology,2000,51(2),pp.281-298.

戴莉(Daly)和劉易斯(Lewis)認為在福利國家發展和改革過程中,照顧已經頻繁地成為社會政策的改革目標之一。后工業化進程的發展沖擊了固有的傳統家庭模式、傳統權威模式的削弱與傳統社會性別秩序的弱化增加了照顧的需求,尤其是家庭規范的變化(親屬和女性的照顧責任)更需要國家的照顧服務。通過照顧概念的變化可以揭示這一概念改變背后的福利國家演變軌跡。社會照顧視角揭示了兒童照顧背后的性別分工、國家與家庭關系、照顧者與被照顧者關系等,并重點關注照顧服務、照顧責任與照顧成本在國家、家庭、市場、社區等之間的相互分工,將照顧問題嵌入到當時的社會變遷背景中分析。兒童照顧是福利國家改革的重要內容之一,作為社會政策的重要組成部分,兒童與經濟社會政策之間的關系伴隨著后工業化社會和福利國家的轉型獲得新的發展,因此加強兒童照顧與教育的投資被認為是福利國家轉型的重要方向。(17)鄧鎖:《社會投資與兒童福利政策的轉型:資產建設的視角》,《浙江工商大學學報》2015年第6期。

三、福利國家兒童照顧政策的改革方向

從20世紀90年代開始,“以兒童為中心”的社會投資戰略被適時提出,這項戰略既旨在通過增加兒童福利投資來提升生育率,又是一項面向未來人力資本建設的經濟增長戰略,向兒童投資能提升兒童的人力資本和社會資本,減少社會排斥,增強經濟和社會發展的可持續性。福利國家兒童照顧政策轉變的重要體現主要有福利國家加大對兒童及其家庭的投資力度、重視兒童早期發展、兒童照顧政策工具多樣化和積極促進女性就業。

(一)福利國家加大兒童家庭的投資

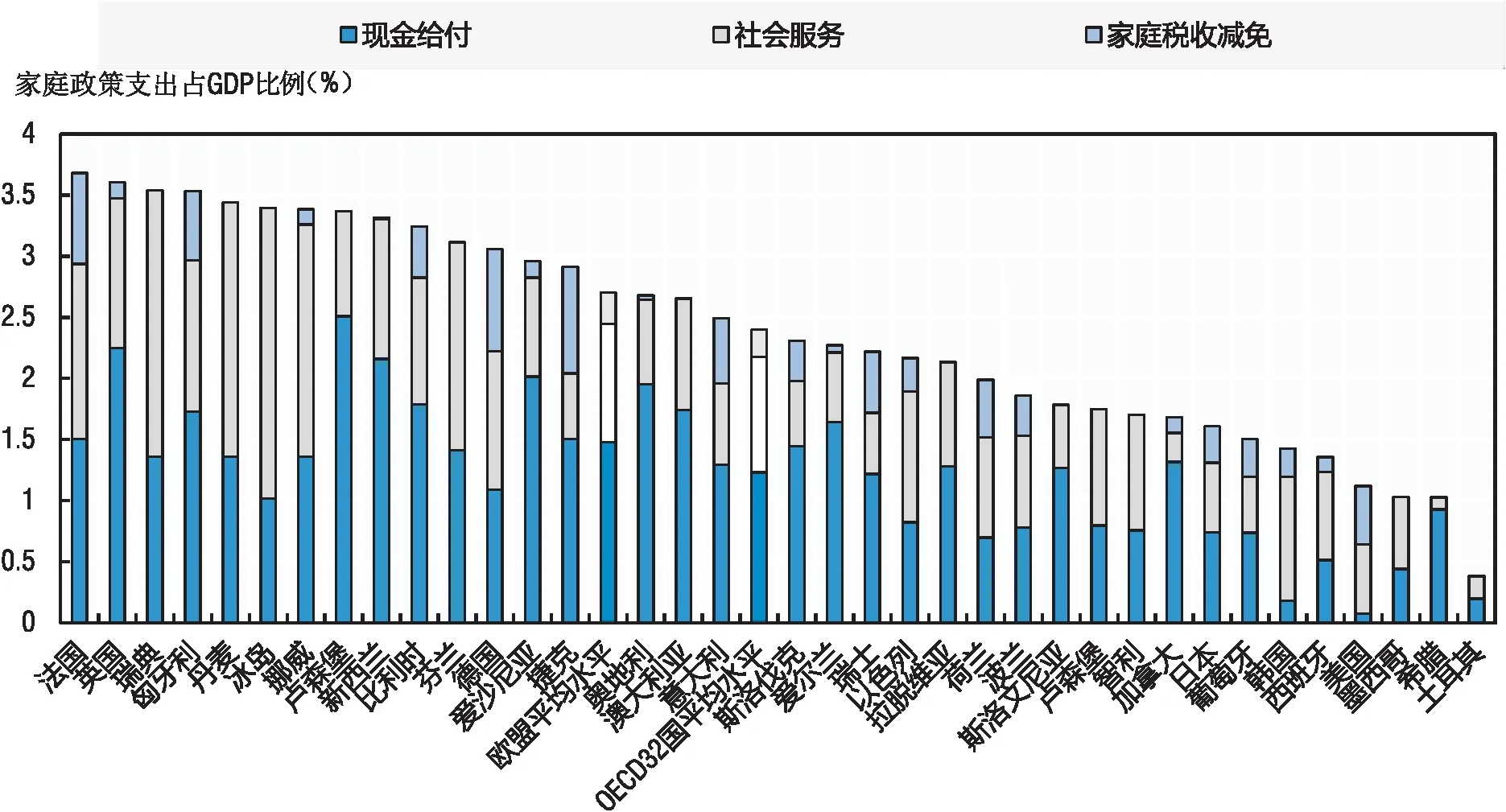

福利國家兒童照顧政策轉變的一個最重要體現在于加大對兒童的投資力度,而這一投資力度的轉變則完全可以從國家對兒童家庭公共支出的增加中體現。OECD國家的家庭政策支出主要是指各種為家庭和兒童專門設立的財政支持體系,其中包括直接的現金福利(cash,包括育兒津貼、帶薪休假、育兒假津貼、與假期有關支出等)、社會服務(social services,包括兒童照顧、兒童教育服務等)和家庭稅收減免(tax-breaks for families)。從圖1可以看出2015年OECD國家家庭政策社會支出占GDP比例的基本情況。其中法國、英國、瑞典和匈牙利的家庭政策社會支出占GDP比例超過3.5%,丹麥、冰島、挪威和德國等8個國家的比例在3%—3.5%之間,愛沙尼亞、意大利等10個國家比例在2%—3%之間,美國、日本和韓國等13個國家的社會支出占GDP比例在1%—2%之間,土耳其的社會支出占GDP比例最低,僅有0.38%。歐盟國家平均比例為2.7%,OECD 32國的平均比例為2.4%。從以上數據可以看出,社會民主主義國家的家庭政策支出較多,以瑞典、丹麥等國為代表;保守主義國家的家庭政策支出居中,以意大利、德國等為代表;自由主義國家的家庭政策較少,以美國、加拿大等國家為代表;東亞福利體制的日本、韓國和南歐國家的西班牙、葡萄牙和希臘的家庭政策支出最少。

圖1 2015年OECD國家的家庭政策公共支出占GDP比例數據來源:OECD家庭數據網站https://stats.oecd.org/。

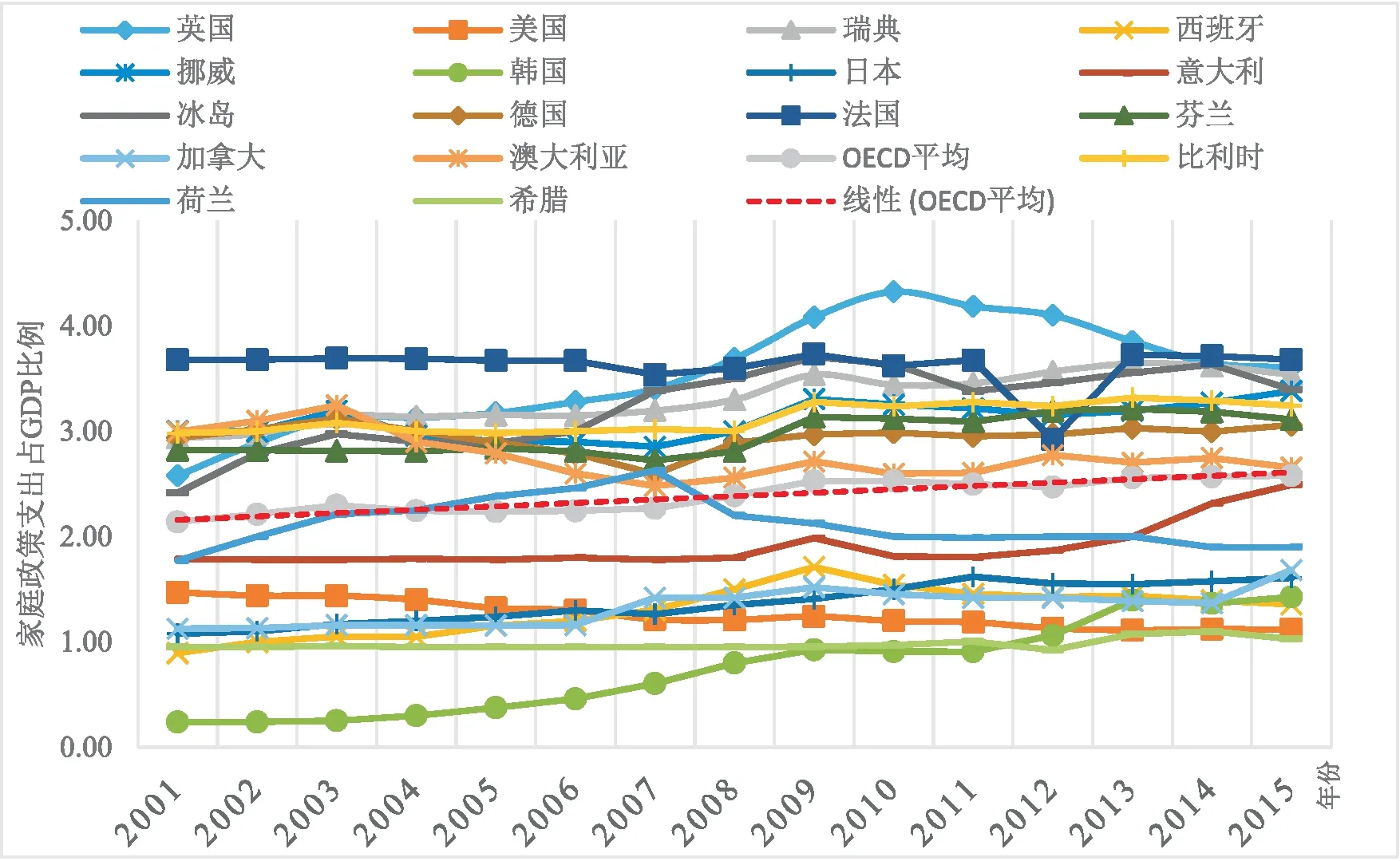

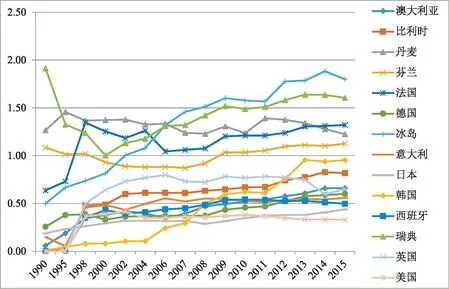

從圖2可以看出21世紀后,OECD國家的家庭政策支出占GDP比例大體呈現逐漸上升趨勢。2001—2015年間,OECD國家的家庭政策支出占GDP的比重從2.14%上升到2.58%,福利國家在削減傳統福利項目支出(老年福利、醫療福利等)的同時卻加大了對家庭政策的投入,這表明福利國家向兒童投資的決心,福利國家的政策干預對象已經發生了改變,兒童逐漸立于政策的核心,福利國家逐漸從“老年人的福利國家”轉向“兒童的福利國家”。

從圖2可以清楚地看出部分OECD國家的2001—2015年間的家庭政策支出占GDP比例的變化趨勢。社會民主主義福利體制的瑞典、挪威和芬蘭的支出較高,法國的家庭政策支出比例也處于較高的水平。由于這些國家有較強的國家干預傳統,重視提供兒童照顧服務、強調男性對兒童照顧工作的積極參與、以釋放傳統女性、促進女性參與勞動力市場,因此有較為全面的兒童照顧支持制度,包括現金支持、兒童照顧服務支持、家庭稅收減免、育兒津貼和育兒假期等,并且通過圖2可知社會主義國家的社會服務占家庭政策支出比重最多。瑞典、挪威、芬蘭和法國2015年家庭政策支出比例占GDP比例分別為3.54%、3.39%、3.11%和3.68%。

圖2 部分OECD國家2001—2015年間家庭政策公共支出占GDP比例數據來源:OECD數據網站https://stats.oecd.org/。

保守主義福利體制國家家庭政策支出占GDP比例處于一個2%—3%的中等水平,例如2015年德國、荷蘭和比利時的家庭政策支出比例占GDP比例分別為3.06%、3.24%和1.90%,并且在家庭政策支出中現金給付占家庭政策支出比重最多。因為這些國家的兒童津貼發展較早,其中德國在1954年就是提供兒童津貼。但是保守主義福利國家的發展步調不統一,例如法國、德國的兒童照顧支持制度發展較為全面,托育服務、照顧支持等僅次于北歐福利國家,但是比利時、荷蘭等國的兒童照顧服務尚在完善之中。

自由主義福利國家的家庭政策支出處于1%—2%之間的較低水平,2015年的美國、加拿大的家庭政策支出比例占GDP比例分別為1.12%和1.68%,遠低于OECD國家2.58%的平均水平。英國則是自由主義福利國家中的特例,由于英國2002年開始實行的兒童儲蓄賬戶政策,英國家庭政策中的現金給付增長較多,家庭政策支出自2002年之后迅速增加,在2009—2012年家庭政策占GDP比例超過4%,2011年兒童儲蓄賬戶政策停止后,家庭政策占GDP比例開始下降。而美國由于重視市場和家庭作用,將兒童照顧的責任完全歸于家庭,家庭政策支出維持一個較低的水平,2010年之后的比例始終保持在1.1%左右的比例。

南歐國家中的西班牙、意大利、葡萄牙和希臘,無論是現金給付、兒童津貼還是兒童照顧服務,相比較于歐洲大陸其他國家較為完善的兒童照顧支持都顯得尤其不足。現代化進程中的親屬依賴關系在歐洲大陸逐漸式微,但是在南歐國家中這種依賴關系仍然盛行,家庭與親屬在兒童照顧中的經濟與福利輸送仍然很頻繁,國家將兒童的照顧責任歸于家庭,但是卻長期漠視與忽視了家庭的照顧需要。而南歐國家的生育率與女性就業率陷入“雙低”的泥潭,社會投資理念的流行讓南歐國家認識到了兒童照顧政策可以達到提高兒童未來人力資本、提高生育率與促進女性就業的目的,因此南歐國家的家庭政策支出占比2001年之后穩步提升,意大利、西班牙和希臘2001年家庭政策支出占比為1.79%、0.85%和0.95%,2015年分別提高到2.49%、2.36%和1.03%。

東亞福利體制國家以日本和韓國為代表,東亞國家具有強烈的家庭主義傳統,將兒童照顧歸屬于家庭責任,并且重視兒童教育。由于低生育率的影響,韓國和日本在2005年之后開始頒布相關的家庭政策,分擔家庭養育兒童的負擔,希望通過家庭育兒責任的分擔來提高生育率,2001—2015年間,日本和韓國家庭政策支出占GDP分別從1.08%和0.24%上升到1.61%和1.43%。由于韓國在2007年開始開展兒童發展賬戶項目建設,家庭政策支出顯著增加。

(二)重視兒童早期發展、加大對低齡兒童的投資

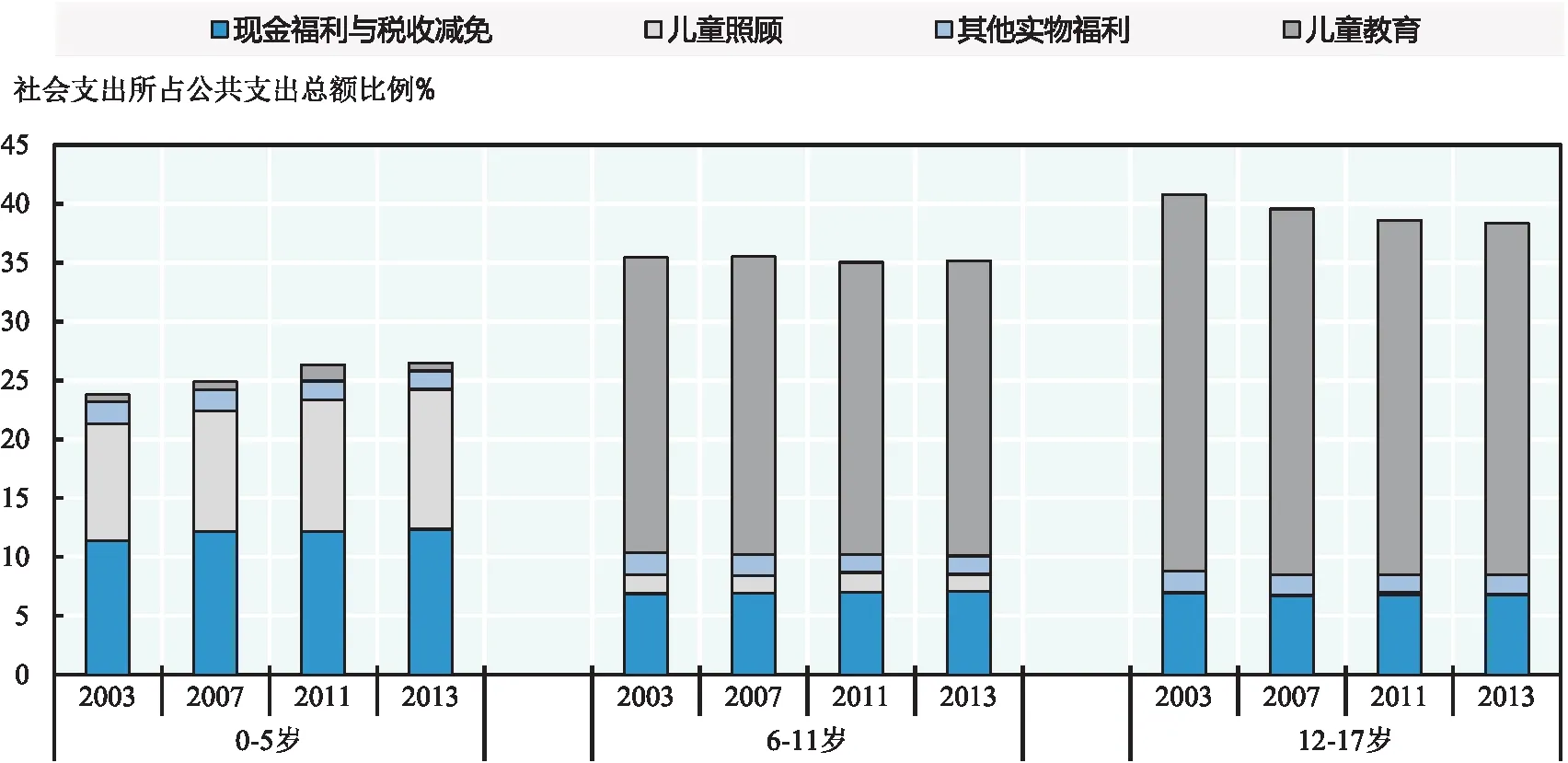

在社會投資理念影響下,福利國家改革社會政策以兒童照顧政策為中心。在公共物品理念影響下,兒童被認為是(準)公共物品,養育兒童應該是國家(集體)責任,投資兒童就是投資國家的未來,兒童作為最重要的人力資本具有最大的投資價值。按照每6歲為一個年齡階段對兒童進行劃分:兒童早期(0—5歲)、兒童中期(6—11歲)和兒童晚期(11—17歲)。而兒童早期一生中最重要的投資時期,兒童早期接受的照顧與教育對兒童整個生命歷程會產生重要的影響。福利國家認識到了早期干預的重要性,重視兒童早期發展,加大對低齡兒童的社會投資。從圖3可以看出2003—2013年期間,0—5歲兒童的社會支出穩步上升,從2003年占公共支出23.78%的比例上升到2013年26.47%。而兒童中期與兒童晚期的社會支出則逐步減少,這也說明投資兒童早期發展的重要性。

圖3 分年齡段的兒童家庭福利與教育公共支出所占公共支出總額的百分比數據來源:OECD數據網站https://stats.oecd.org/。

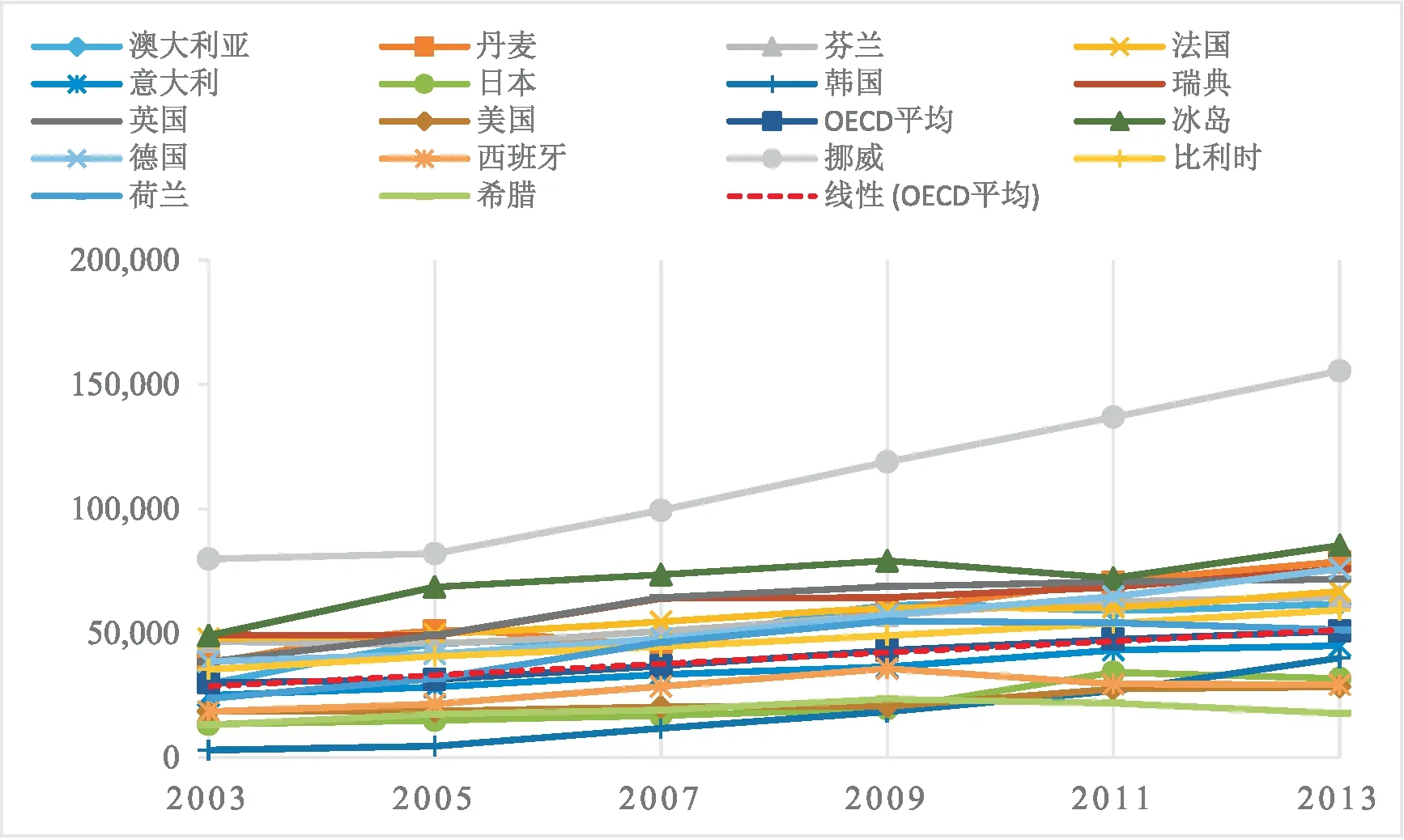

從圖4可以看出2003—2013年間,主要OECD國家的兒童早期(0—5歲)社會支出呈現穩步上升的局面,2003—2013年間OECD國家的社會支出平均增速為169%,從2003年的3萬美元增加至2013年的5萬美元。其中北歐的挪威兒童早期社會支出增長最快,2013年的兒童早期社會支出是2003年的195%,丹麥、瑞典等國的兒童早期社會支出也在7萬美元以上;保守主義福利國家的德國、法國、比利時等兒童早期社會支出也在6萬美元左右;自由主義的美國兒童早期社會支出在3萬美元左右;東亞國家日本和韓國的兒童早期社會支出在3萬美元到4萬美元之間;南歐的西班牙與希臘的兒童早期社會支出在2萬美元到3萬美元之間。雖然不同國家對兒童早期投入不一,但是都呈現出增長趨勢,這一增長表明福利國家已經注意到兒童早期對兒童成長與發展的重要性,因此已經增加對兒童早期的投資,重視兒童早期發展。

圖4 2003—2013年間部分OECD國家兒童早期(0—5歲)人均社會支出數據來源:OECD數據網站https://stats.oecd.org/。

(三)兒童照顧政策工具的多樣化與完善化

1.完善的時間政策已經成為照顧支持的重要形式之一

時間政策是兒童照顧政策的重要政策工具之一,其最主要的表現形式就是帶薪的或者無薪的假期,讓工作的父母一方能夠在孩子出生的早期階段暫時離開勞動力市場,在家中照顧孩子,并為重返勞動力市場保留余地,主要包括產假(maternity leave)、父母假(parental leave)、母親假(mother leave)和父親假(father leave)。(18)母親假與父親假同屬于父母假的組成部分:母親假指代母親可享有帶薪育兒假和家庭照顧假總和(Total paid leave available to mothers),包括產假(Paid maternity leave)和母親假(Paid parental and home care leave available to mothers);父親假主要指代父親可享有帶薪育兒假和家庭照顧假總和(Total paid leave reserved for fathers),包括護理假(Paid maternity leave)和父親假(Paid parental and home care leave reserved for fathers),但是有的國家在產假中對父親假期沒有強制性要求,有的國家在產假中有專門為父親配額的假期。(見表1)產假是最早產生的時間政策,一直到20世紀70年代也是唯一的親職假期。產假制度的設立之初是出于鼓勵生育和維持人口數量的目的,而不是出于提高兒童照顧質量、重視照顧價值和保障照顧權利的目的。在女性大量進入勞動力市場之后,產假又具有了保護女性就業權利、男女性別平等的目的。

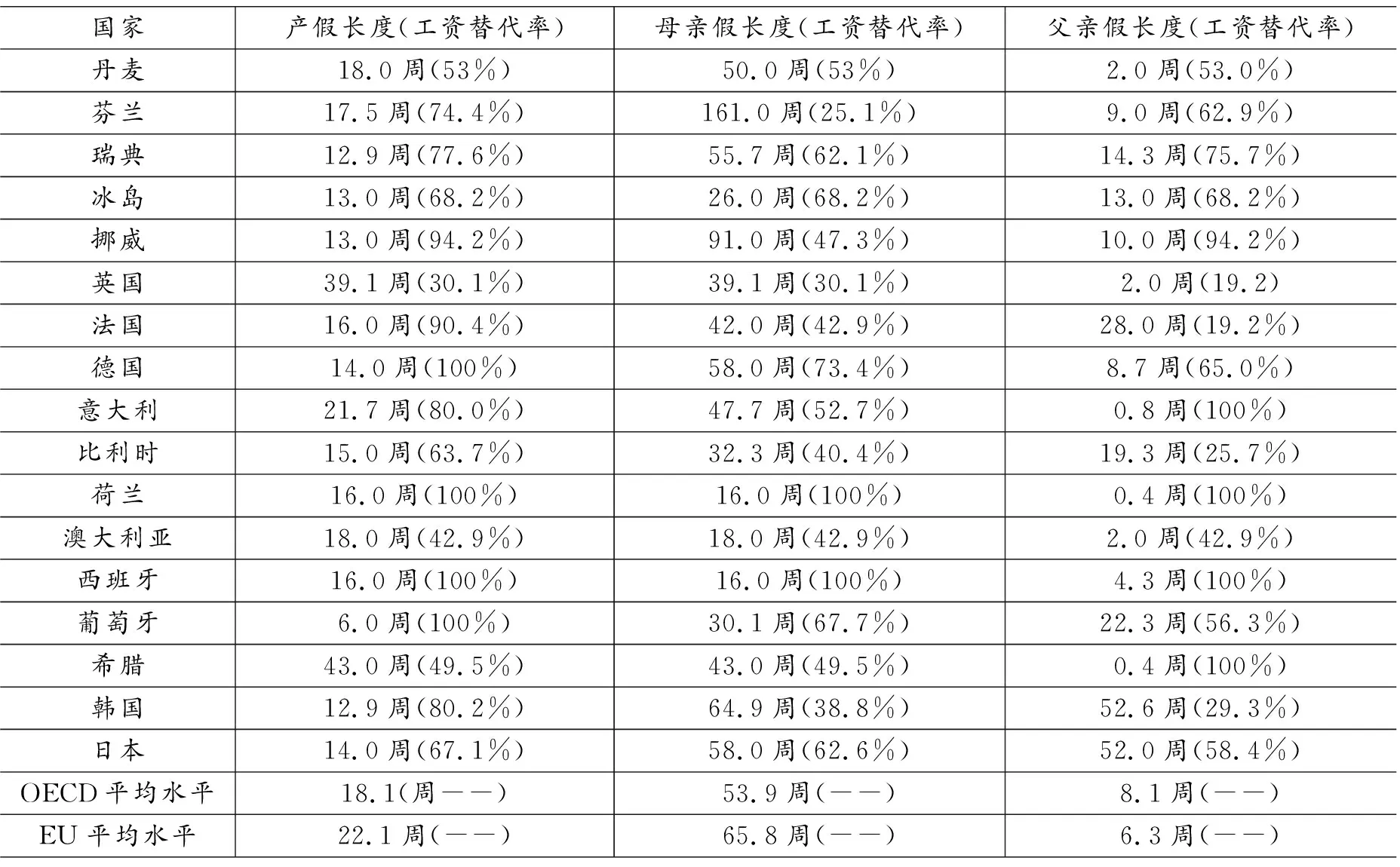

表1 世界上部分國家2019年產假和父母假期情況

女性就業的大量增加又催生出了另一種時間政策——父母假。瑞典在1974年最先實行父母假制度,該制度規定雙職工父母可以選擇合適的形式來共享7個月的父母假,共同照顧孩子,緊接其后,法國、挪威、芬蘭和丹麥等國家也先后設立了父母假制度。20世紀80年代初期的歐共體公認父母假是促進就業平等的重要措施之一,在很大程度上推動了父母假制度的設立和完善,在1986年,歐洲委員會機會平等部門創立了兒童照顧網絡委員會,將兒童的雙職工父母的照顧假列為四大優先目標之一。在1996年,歐盟通過設立父母假的指令,要求在1999年之前,所有國家的所有雇員、不分性別都擁有獲得不少于3個月不帶薪父母假的權利,這一指令的頒布有效促進了父母假制度的實施。

由于父母假的申請具有彈性,父母雙方可以協商由誰來享有假期和申請工資補助,由于母親在兒童照顧中的重要角色和不可替代性,更多的父母假使用權利多是母親享有,各國父親的休假比例不高。而父親在兒童發展過程中也充當重要角色,為了促進父親行使父母假的權利,更好地發揮父親分擔兒童照顧的責任,挪威(1993年)和瑞典(1995)開始在父母假中為父親設置了“父親配額”制度,即父母假中有一部分假期屬于父親專享,父親不使用就過期失效,母親不可以替代使用。隨后丹麥、比利時和法國等也先后設定了“父親配額”制度,同時在20世紀70年代末還出現了父親陪產假,在孩子出生的最初階段父親享有幾個星期陪伴新生兒成長的假期,芬蘭在1978年最早設立了父親的陪產假,丹麥和瑞典也在1980年設立了父親的陪產假。盡管國際社會對父親假的設立沒有明確規定,但是父親假的設置能夠促進父親更好地參與到兒童照顧中來,幫助家庭分擔照顧責任與負擔、有助于促進性別平等、促進女性就業、提高兒童照顧質量、促進兒童早期發展等優點,歐洲的很多國家先后在20世紀90年代至21世紀初建立起父親假。

表2 2019年主要OECD國家的家庭福利分析

2.經濟支持多樣化

經濟支持是照顧政策最常采用的政策工具,針對有孩子的家庭直接發放兒童津貼、家庭津貼等現金型福利來幫助有特殊需要的家庭渡過難關,提供一定照顧子女的經濟援助,保障兒童能夠獲得基本的生活保障。隨著兒童照顧逐漸從私人領域擴展到公共領域,兒童照顧逐漸成為一種公共責任,家庭在照顧子女的時間和經濟成本也被納入國家照顧支持的范疇。在20世紀80年代中期以后,國際社會上逐漸出現一種以兒童為中心、以照顧活動為對象、向2歲或者3歲以下幼兒父母發放的津貼——照顧津貼(child care allowance)。

從表2可知,2018年主要OECD國家的家庭現金福利根據福利對象主要有兩類:第一類是一般家庭都能夠獲得的普惠式福利,主要包括一般家庭福利或者稅收減免和銷售商品和服務稅收的稅收減免;第二類是有條件限制的家庭現金福利,其中以家庭為福利對象的現金福利包括單親父母福利、兒童贍養費福利和大型家庭規模津貼,以兒童為福利對象的現金福利包括年幼兒童福利津貼和學校福利相關的津貼,父母就業照顧福利包括工資稅收津貼和兒童照顧津貼。根據家庭家計審查和家庭經濟條件情況,為有子女的家庭提供合適的現金支持。

3.積極發展兒童照顧服務

兒童照顧包括早期照顧服務與早期教育兩部分,從圖5可以看出主要OECD國家0—5歲兒童照顧與早期教育支出占GDP比例的變遷圖,并呈現出波動上升的態勢。社會民主主義福利體制的冰島和瑞典的早期照顧與早期教育支出占GDP比例較高,冰島的占GDP比例從1990年的0.50%上升至1.80%,瑞典雖然在1990至2000年間從1.91%下降到1.00%,但是2000年之后上升至2015年的1.60%,丹麥、芬蘭的GDP比例也出于1.00%以上的較高水平。自由主義的美國、東亞國家日本、南歐的西班牙和意大利等國比例較低,普遍處于0.50%之下的比例,保守主義福利體制國家比利時、德國的兒童照顧與早期教育支出占GDP比例處于0.50%至1.00%之間的中等水平。雖然不同福利體制國家的比例不同,但是基本呈現出逐漸上升的趨勢,國家對兒童照顧的投資逐漸增加。

圖5 部分OECD國家1990—2015年間0—5歲兒童照顧與早期教育公共支出占GDP比例數據來源:OECD數據網站https://stats.oecd.org/。

(四)積極促進女性就業

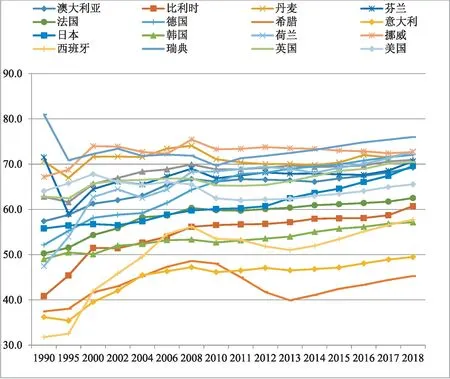

歐美國家的勞動力市場在20世紀70年代之后發生了重大的變化,大量女性勞動力的涌入成為勞動力市場的重要變化之一。20世紀70年代后期的男性就業率停滯不前,女性就業率卻從原有不足50%的就業率上升至2010年的65%以上。③從圖6可以看出來20世紀90年代以來主要OECD國家的女性就業率,北歐國家的冰島女性就業率最高,平均就業率在80%以上,瑞典、挪威、芬蘭和丹麥等國的女性就業率也普遍在70%左右;南歐的希臘和意大利女性就業率較低,普遍50%以下;歐洲大陸的德國、荷蘭和英國、澳大利亞等國的女性就業率也較高,在70%以上。

圖6 主要OECD國家1990—2018年女性就業率情況數據來源:OECD Employment Database。

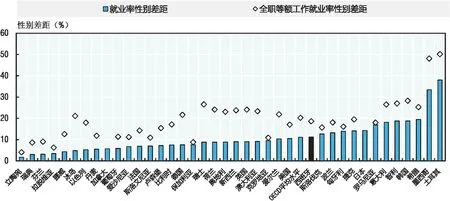

女性就業率的增加與女性受教育程度的提高、性別平等運動的推進分不開,兒童照顧政策的完善也成為女性離開家庭、進入勞動力市場的強心劑。照顧是一項涉及國家—家庭分工、男女性別分工的復雜性活動,在沒有完善照顧支持的前提下,女性職能困于家中照顧孩子;在照顧支持逐漸完善的政策環境下,特別是公共幼托體系的建立,對女性就業產生了積極的影響,女性能夠將孩子送到公立的日托中心或者日間照料中心,外出進行就業。提供全日制幼托服務的國家,女性可以從事全日制的正規型就業,例如芬蘭、瑞典等國家;提供半日制幼托服務的國家,女性多從事非全日性就業和部分時間就業(一周工作時間少于30小時),例如美國等國家。從圖7可以看出2018年主要OECD國家15—64歲的人群就業區和全職同等工作的就業率性別差距。北歐國家的瑞典、挪威、冰島、丹麥等國的男女就業率差距較小,女性就業率較高,性別平等程度較高;保守主義的法國、德國、比利時、荷蘭等國家的男女就業率差距處于較低水平,女性就業率也較高,性別平等程度較高;自由主義的英國、美國和澳大利亞等國家的男女就業率差距處于居中水平,女性就業率中等水平,性別平等程度居中;南歐國家的西班牙、意大利、希臘和東亞國家的韓國、日本等國家的男女就業率差距較大,均低于OECD國家的平均水平,女性就業率較低,性別平等程度較低。

圖7 2018年OECD國家15—64歲人群就業率和全職同等工作就業率性別差距數據來源:OECD Employment Database。備注:全職等額工作就業率(the full-time equivalent job rate),即15—64歲人士的就業率,乘以每名受雇人士(包括獨立及自雇人士)的平均每周工作時數,再除以40,即為全職等額就業率。在美國,全職工作時間是根據受撫養雇員的正常工作時間計算的。對于澳大利亞、芬蘭、冰島、新西蘭、挪威和土耳其的就業數據指的是所有工作的正常每周工作時間。對于日本和韓國的就業數據指的是所有工作崗位的實際每周工作時間。

四、國際鏡鑒:新時代下我國兒童照顧政策的建設思路

十八大以來,我國的民生建設站在了一個新的歷史起點,(19)陳理:《十八大以來習近平關于民生建設的新思想新舉措》,《黨的文獻》2015年第3期。民生問題與民生工程建設被提上政策議程,作為民生建設重要組成部分的社會保障重新得到重視;全面二胎政策實施后,兒童的照顧問題成為人們最直接最關心最現實的利益問題;十九大報告第一次提出“幼有所育”,讓兒童照顧成為一嶄新的民生目標,在國家關注、人們關心、社會現實的多重背景之下,社會政策呈現出擴張趨勢,兒童照顧問題重新進入政策視野,并處在一個重建的關鍵時期。而從福利國家兒童照顧政策發展可知,向兒童投資是福利國家社會政策的改革方向,兒童照顧政策在國家與家庭之間不斷權衡發展,增加對兒童家庭與兒童照顧項目的投資、積極促進兒童早期發展與女性就業已經成為國際發展的主流。

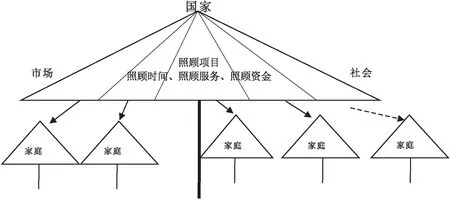

兒童是國家發展的未來,兒童照顧政策的實質在于為兒童“擋風遮雨”,家庭是兒童的小保護傘,但是在家庭無法提供有效照顧的時候需要國家則充當兒童健康成長的大保護傘。因此筆者用“傘形照顧”來形容中國城市兒童照顧政策的建構思路。(見圖8)其中傘柄是整把傘的主心骨,也是支撐整把傘的關鍵所在,國家則是這把保護傘的傘柄,在兒童照顧政策中起到主導作用;傘面是整把傘最重要的組成部分,直接決定這把保護傘的受益范圍,兒童照顧項目則是傘面,兒童照顧項目的范圍越廣,則受益面越廣;傘骨則連接著傘面與傘柄,固定傘面,市場、社區與社會組織則是傘骨,在國家主導下,市場、社區積極參與并提供兒童照顧項目,并將照顧項目提供給有照顧需要的家庭。因此以“傘形照顧”來形容中國的建設思路,并從政策設計理念、傘柄、傘骨與傘面四個層面進行剖析。

圖8 我國“傘形”兒童照顧示意圖

(一)“照顧傘”設計理念:照顧責任共擔與照顧效益共享

1.照顧責任共擔

傳統福利社會將兒童視為耐用消費品,對兒童投資被認為能夠為父母帶來永久性和長遠性的收益,因此傳統的兒童照顧是建立在父母責任、家庭支持與社會規范的基礎上。然后隨著社會結構的變動、兒童照顧成本的增加,家庭主要照顧者難以延續利他主義的傳統,持續性、無條件的承擔兒童照顧義務不僅將降低家庭養育兒童的質量,還將會連帶造成家庭間在兒童投資上的差異,導致未來發展差距的持續性擴大。因此根據公共物品和家庭政策理論,兒童是準公共物品,國家撫養和教育兒童的收益具有非排他性與積極的外部性,因此國家應分擔家庭照顧兒童的責任,通過照顧支持等方式緩和家庭價值日益式微帶來的危機和潛在的家庭失靈,補償兒童父母在照顧兒童上所做的努力,分擔兒童照顧成本,以及增加兒童未來獲得平等發展的機會。而福利國家在21世紀初就已經注意到在投資兒童方面的乘數化回報效應,兒童也被視為最重要的資產,屬于值得國家培植和投資的戰略性資源,同時對兒童投資也進行了延伸。例如在兒童還是胎兒階段,為產婦提供完善的產檢服務、延長假期政策;在兒童出生后的一兩年內,有完善的育兒假期、育兒津貼和優質的日間照料服務,積極支持女性就業,以達到工作—生活平衡;在兒童學前教育階段,國家提供普惠式學前教育服務,對于發達國家而言,高質量的社會服務已經成為國家的重要標志,也是國家治理能力和治理體系的重要組成部分。

2.照顧效益共享

兒童照顧政策實質就是社會投資,隨著人力資本因素成為推動經濟增長的首要動因,接受良好照顧與教育的兒童能夠擁有人力資本,既能達到個人和國家雙贏的目標,國家也能獲得經濟發展和社會進步的雙重收益,即達到照顧效益的共享。家庭在養育兒童上的投資越多,兒童未來成長為人才就越具有競爭力,更能受益于國家與社會。國家對于兒童照顧的公共支出能夠產生像公共教育一樣的社會正外部性,強化對兒童的社會投資,可以使家庭有更多時間陪伴兒童、更多的資金提供高質量的兒童照顧,并有助于發展兒童的固有能力,因此需要國家共擔照顧兒童的責任與成本。因此兒童照顧政策具有投資性,能在政策實施過程中獲得極大的投資回報,投資兒童的回報也是應對人口紅利消失、潛在人口負債的重要策略。

(二)“照顧傘”的傘柄:國家的主導作用

兒童照顧政策這把保護傘具有一脈相承、各部分緊密聯系的特征,傘柄的堅硬程度直接決定這把傘能承受多大的沖擊、傘骨的緊密程度直接決定這把傘的結實程度、傘面的大小直接決定這把傘的遮擋面積。因此國家是兒童早期政策的核心與主心骨,國家的重視與建設投資直接決定這把保護傘能走多遠、能走多久。因此國家應在資源、能力、情感多方面傾斜與重視,并在傾其所有、傾其所能和傾其所愛三個層面漸進式的執行,從照顧資源再到照顧支持,最后落腳于照顧情感支持。

1.傾其所有——照顧資源層面

兒童是國家未來發展的關鍵所在,兒童也是國家興旺發達的關鍵性人力資源。因此國家在實施兒童照顧政策時候在照顧資源層面對兒童堅持傾其所有原則,將照顧資源最大限度地向兒童傾斜。兒童照顧最需要的三個要素是照顧時間、照顧服務與照顧資金,因此國家需要通過采取延長產假時間、設立育兒假、增加父親假等措施,通過多樣化、彈性化的時間政策為兒童預留更多的家庭照顧時間;而在家庭成員無法提供有效照顧的時候,國家提供公共托幼服務、社區提供嬰幼兒照護服務、市場提供收費制的保姆照顧與機構照顧,讓家庭成員可以無后顧之憂的參加工作;并從直接提供照顧資金或者間接財政補貼與稅收減免的形式分擔家庭照顧成本,盡可能減少“生得起養不起”的照顧問題。

2.傾其所能——照顧能力層面

傾其所能的“能”主要是指國家的照顧能力,而照顧能力的重要代表就是國家提供的照顧服務,同時照顧服務是照顧支持的核心內容。從福利國家兒童照顧政策的轉向分析可知,照顧服務已經取代現金給付成為福利國家最重要的政策工具,社會服務也從狹義的社會轉向“普遍利益的社會服務(Social Service General Interest,SSGI)”,為有需要的國民提供普遍性的照顧服務。國家“傾其所能”建設兒童照顧政策的主要方式有提供照顧支持,增強家庭的照顧能力,例如綜合采用時間政策、服務政策和資金支持政策,為家庭提供更多的照顧時間與照顧津貼,緩解家庭照顧壓力;充分利用社區照顧支持,依托社區建立起日間照顧機構,滿足社區內有照顧需要的家庭;建設女性友好性就業環境,建立完善的就業服務支持體系,讓女性可以在就業與育兒之間達到平衡,減少沖突與矛盾。

3.傾其所愛——照顧情感層面

兒童特別是幼童缺乏獨立生活能力,在生理和心理上都具有極大的依賴性,無法脫離照顧者獨立生活,因此在兒童照顧政策的建設中要融入照顧者的真實情感,讓照顧服務變得有溫度。人們往往只看到兒童的基本生存和安全需要,而忽略了兒童也需要社會交往、自我尊重和自我實現的需要,而這種情感方面的需要更對兒童未來的發展產生深遠的影響,遠比我們想象中的物質需要影響更重。因此在兒童照顧服務政策的設計中,重視兒童照顧服務的人性化。

(三)“照顧傘”的傘骨:多元照顧體系的建立

從西方福利國家兒童照顧政策發展可知,家庭在兒童照顧中仍是核心角色,任何家庭之外的正規照顧機制與照顧服務都只是國家在不同程度、不同方式上對家庭照顧責任的分擔,因此應建立一個由國家、家庭、市場和社會共同參與的“多元照顧體系”。如圖8所示,國家是主心骨的主導作用(傘柄),家庭是核心作用,市場與社會積極參與,提供并負責將照顧項目傳遞給有照顧需求的家庭。

家庭從古至今都是社會最基本的社會單位,在所有的國家中,家庭都是社會成員最重要的福利資源。過去家庭通過聚集家庭內部資源、統籌運用資源的方式來對抗各種風險。但是工業化之后該模式漸漸不可行,國家與市場均無法處理這些社會風險,福利國家便取而代之。但是家庭仍是滿足兒童各個階段成長需要的最佳途徑,也是預防社會問題最有效的切入點,因此家庭也是兒童照顧最核心的照顧主體,兒童照顧政策的演變實質上就是對國家—家庭照顧責任與邊界不斷重新界定的過程,可以說家庭是兒童照顧最重要的載體之一,家庭照顧也是兒童照顧最重要的形式。

市場是兒童照顧的重要載體之一,市場提供的收費制、多樣化的照顧服務為眾多家長提供了更多選擇。市場照顧按照服務提供的主體主要分為三類:第一類是托育機構服務,提供托育服務、托管服務等;第二類是早期教育服務,例如早教班、啟蒙和陪伴教育、素質培訓班、輕課和學前班等;第三類是個人照顧服務,例如月嫂、育兒嫂、保姆等。市場提供兒童照顧的動機是獲得利潤,照顧對象是付費的消費者,核心職能是通過市場規律與客戶需要提供不同形式的兒童照顧。

社會是兒童照顧的重要補充型主體,同時包括社區和社會組織,二者共同構成國家公共照顧服務的重要載體,也是福利國家遞送公共服務的普遍模式。例如福利國家的日間照料機構,就是扎根于社區的公共服務。社區由于其地緣性,了解社區內成員的照顧需要,提供的照顧服務具針對性,并且由于距離較近,照顧服務的可及性和可得性都較高,并且社區照顧相對于市場照顧收費較低,社區內居民的服務可負擔性較高。而社會組織由于其專業的工作人員和專業的工作方法,提供的照顧服務具有專業性,并且社會組織的照顧服務多是非營利性、基于關懷與服務的精神提供的照顧服務更具有柔情性,這正是兒童早期需要的服務特性。社會所提供的服務區別于國家公共照顧的普遍式和廣泛性,社會所提供的照顧服務具有靈活性與差異性,不同群體照顧需要的滿足度較高。社會在家庭與政府關系中充當橋梁作用,同一社區中的居民可以將照顧的表達性需要傳遞給政府,社會組織也可以將社會公眾的照顧需要傳達給政府,有效發揮社會組織的靈活性,更好地發揮協調與溝通的作用。

(四)“照顧傘”的傘面:多樣化的政策工具

國家在資源方面向兒童照顧政策傾斜,加強家庭的照顧能力;市場與社會提供多樣化的照顧項目,滿足家庭差異化的照顧需要。而這一“滿足”要落腳于具體的照顧項目,即“照顧傘”的傘面決定了滿足的程度與范圍。從福利國家兒童照顧政策的發展演變可知,綜合運用時間政策、服務政策與資金支持政策提供項目已經成為福利國家的常用政策手段。因此通過完善時間政策、整合照顧服務體系與提供照顧經濟支持來擴充這把保護傘。

1.完善時間政策

我國目前的時間政策僅有產假、男性陪產假和哺乳假。休完產假后的職業女性要回歸職場,不免要面臨工作與育兒的沖突,而不滿一周的嬰兒迫切需要母親的照顧,母親要在工作升職與照顧兒童之間做選擇,而二者是此消彼長的時間制約關系,即使能夠安心回歸職場,家中幼兒的牽掛必然影響女性的就業狀態,這時候祖輩照顧將成為女性就業的最大助力;而延遲退休政策必然成為祖輩照顧的最大政策型阻力,祖輩又要在提前退休照顧孫輩或是繼續工作中做選擇,至少在達到3歲的幼兒園入園年齡前,家庭、祖輩與父母仍是3歲以下兒童最重要的照顧者,家庭照顧負擔過重,因此設置育兒假與父親假則尤為必要。在2020年5月,遼寧省在《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發展的事實意見》中提出“鼓勵有條件的企業單位探索試行與嬰幼兒照護服務配套的育兒假”;2020年兩會期間,“建議男性配偶陪產假延長至38天”“男女共休產假”的話題引起熱議,這說明照顧時間對于家庭的重要性、父親角色對兒童成長的必要性。在國家頂層設計中合理規劃照顧時間政策,由各省份合理安排并設計男性配偶假、父親假和育兒假則成為未來兒童照顧政策完善的重點。

2.整合照顧服務體系

兒童照顧主要包括生活保育(care)和學前教育(Early Education),OECD國家關注早期兒童教育與保育 (Early Childhood Education and Care,ECEC) ,強調保育與教育的一體化,提供的所有服務都將保育與教育看成不可分割的一體,因此“保教一體化”(Educare)已經是世界托育服務的發展潮流。目前我國兒童照顧發展方向以3歲以下嬰幼兒照護服務體系與普惠式學前教育為主,建設0—3歲兒童的照護服務體系與推進普惠型幼兒園建設是未來的工作重點。因此在嬰幼兒照護服務體系建設中融入兒童早期教育服務,兼顧兒童保育與兒童教育,整合兒童幼托服務體系建設,促進照顧服務與學前教育服務的有效銜接。

3.發展經濟支持政策

福利國家的經濟支持手段主要包括普惠性福利和選擇性福利,而資金支持也是照顧支持的重要手段之一。我國目前經濟支持政策具有補缺型與選擇性,只有家庭困難或者困境兒童才能夠享受到,例如孤兒生活費與艾滋病感染兒童津貼等;近些年設立的學期教育發展基金,旨在擴大普惠型學前教育資源,用于支持地方建立起幼兒資助制度。因此在發展經濟支持政策方面,可以通過改革財稅體系,將育兒支出納入個人所得稅減免項目中、用以分擔家庭照顧兒童的經濟成本;也可以采取財政補貼的形式分擔家庭和民辦幼托服務機構的照顧成本。

五、結語

在工業社會向后工業社會轉變、新舊社會風險并存的時代背景下,福利國家在縮減傳統福利項目支出的同時紛紛增加對兒童福利的支出,并逐漸認識到向兒童投資的社會政策具有發展性與投資性,兒童照顧作為兒童福利的核心內涵更是成為改革的重點項目。福利國家受到社會投資理念的影響,從增加對兒童家庭的公共支出、重視兒童早期發展、完善兒童照顧項目等方面對兒童照顧政策進行改革,并在增進家庭照顧支持、促進女性就業等方面取得了良好效果。我國的十九大報告明確指出要實現“幼有所育”的民生目標,保證每個兒童享有受照顧的基本權利,也是我國深入開展脫貧攻堅、保證人民在共建、共治、共享發展中有更多獲得感、安全感和幸福感的具體體現,也是我國發展民生事業、補齊民生短板、增進民生福祉的有效舉措之一。打通幼有所育的最后一公里,需要完善的兒童照顧政策體系為保障,將保障每位兒童享有福利的權利落到實處。因此通過總結福利國家兒童照顧政策的發展與改革方向,為我國兒童照顧政策的建設與完善提供借鑒與思路具有現實意義。