后減貧時代的中國城鄉多維貧困及其衍生規律

——基于六省市3199戶貧困家庭的實證調查

欒 卉 萬國威

一、引言

消除貧困一直是人類社會發展過程中的首要任務。作為世界上人口規模最大的發展中國家,中國在全球減貧事業中一直扮演著積極的角色。尤其是自改革開放以來,伴隨著經濟的快速崛起和扶貧政策的積極部署,中國反貧困事業取得了舉世矚目的成就。自1978年到2010年,中國貧困人口規模從7.7億下降到1.6億,貧困發生率從97.5%下降至17.2%。(1)國家統計局官方網站. [EB/OL].[2019-04-22]. http://data.stats.gov.cn.2013年以來的精準扶貧政策更是取得了突破性進展,貧困人口數量再次減少了6800多萬,以收入為標準的貧困發生率從10.2%下降到3.1%。(2)政府工作報告.[EB/OL].[2018-03-22].http://www.gov.cn/premier/2018-03/22/content_5276608.htmb.自黨的十九大提出“讓貧困人口和貧困地區同全國一道進入全面小康社會”的莊嚴承諾,中國在消除絕對貧困的減貧道路上已取得了歷史性勝利。(3)中國共產黨十九次全國代表大會上的報告.[EB/OL].[2017-10-27].http://www.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm.

經過40年時間里以收入為衡量標準的絕對貧困問題已經得到了較大改善,但仍有部分人口處于生活困境的邊緣,并在發展、社會參與等諸多方面面臨普遍困難。(4)關信平:《關注城市貧困問題,提高城市反貧困行動力度》,《中國社會報》2019年2月11日第01版。其背后的原因在于,經濟社會的快速轉型促使貧困家庭面臨的社會風險變得日益復雜,醫療、教育、住房等一大批支出型貧困的涌現使得原有單一維度的收入保障政策越來越難以實現“真脫貧”。一些學者的測算也證實了此觀點,雖然2010至2014年中國多維貧困的發生率從8.2%下降到4.0%,但依然有7000多萬人口處于多維貧困之中,且多維貧困的受剝奪程度僅從42.2%略微下降至41.3%。(5)沈揚揚、Sabina Alkire、詹鵬:《中國多維貧困的測度與分解》,《南開經濟研究》2018年第5期。為此,黨的十九屆四中全會提出“堅決打贏脫貧攻堅戰,鞏固脫貧攻堅成果,建立解決相對貧困的長效機制”的目標任務。這顯示,2020年后我國下一階段的反貧工作將突破現行政策中以收入為主的絕對貧困識別方式,在城鄉統籌背景下更加重視貧困問題的多維特點,進入相對貧困治理的新階段。

鑒于此,文章試圖利用針對六省市3199戶貧困家庭的實證調查來回答三個問題:(1)我國貧困家庭的多維貧困現狀究竟如何?哪些因素對我國多維貧困的貢獻度較高?(2)我國城鄉多維貧困狀況是大致類似的嗎?什么因素對城鄉多維貧困貢獻度較高?(3)我國多維貧困是怎么產生的?什么因素對轉型中國的多維貧困影響巨大?這些影響因素對于未來的反貧政策具有何種啟示?

二、文獻回顧

(一)多維貧困的概念內涵

傳統上,貧困的概念一直被局限于收入的不足。自Booth開始,無論是結構主義貧困觀還是文化主義貧困觀都主要以收入線作為貧困認定的標準,(6)Gans Herbert J, “The positive functions of poverty.” American journal of Sociology, Vol. 78, No. 2, 1972, pp.275-289.這也逐步演化成為各國社會救助的政策底線,如中國的最低生活保障線。20世紀中期開始,以收入/消費定義貧困的“絕對貧困論”和“相對貧困論”逐步突破了單維貧困的理論限制,并將“多維貧困”(Multidimensional Poverty)概念引入到了學術領域。根據Rowntree(1970)的定義,絕對貧困可理解為“一個家庭的可支配收入不能支付家庭人口基本生存所需的食物、衣著、住房和燃料的最低費用”(7)Rowntree Benjamin Seebohm, “Poverty: A Study of Town Life”, Journal of Chemical Physics, Vol. 52 , No. 2, 1970, pp.398-404.,其測算方法主要包括基本需求法、馬丁法、恩格爾系數法、生活形態法、超必需品剔除法、菜籃子法及世界銀行測算法。而相對貧困論則認為貧困主要是因資源分配不均而引發的相對剝奪,貧困的識別不僅應衡量最低生存成本,還要考慮收入分配是否平等。其測算方法主要依賴于收入比例法、食物比率法和政治性貧困線法等,且多見于歐盟等發達國家的政策實踐。(8)Townsend, Peter,Poverty in the United Kingdom, University of California Press. 1979, p. 11.

進入20世紀80年代,學者們不再僅僅關注于收入,而是將研究視角拓展至生活質量的改善。其中,Townsend(1979)著重利用“社會排斥”(Social Exclusion)概念來探討貧困,并認為“貧困不僅僅是基本生活必需品的缺乏,而且是個人、家庭、社會組織缺乏獲得飲食、住房、娛樂和參與社會活動等方面的資源,使其不足以達到按照社會習俗或所在社會鼓勵提供的平均水平,從而被排斥在正常的生活方式和社會活動之外的一種生存狀態”(9)Ibid.1979, p.15.;在此基礎上,飲食、衣著、住房、居住環境、工作福利、娛樂、健康和社會關系等13項剝奪指標被構建出來以測量貧困。(10)TownsendPeter,“A Sociological Approach to the Measurement of Poverty——A Rejoinder to Professor Amartya Sen”, Oxford Economic Papers, Vol. 37, No. 4, 1985, pp. 659-668.Sen(1982)則將貧困看作是“權利不平等或喪失”的結果而非糧食的缺乏,并將公平地獲得就業、教育、健康、社會保障、安全飲用水、衛生設施等能夠促進人們體面生活的基本需要視為人類的“可行能力”。(11)Sen, Amartya.Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press. 1982, p. 56.而Sherraden(2005)則主張“貧困并非來自于有限的收入而是來自于有限的資產”,故對于資產的測量才能更有益的反映一個家庭的貧困程度。(12)Sherraden, Michael, Inclusion in the American Dream: Assets, Poverty and Public Policy. Oxford University Press. 2005, p. 112.在社會排斥、可行能力與資產建設等諸多理論的推動下,多維貧困概念逐漸形成了廣泛的國際共識,并取代收入貧困而成為認定貧困人口的全球準則。

(二)多維貧困的測度方法

隨著多維貧困概念的盛行,國外學術界逐步形成了公理化和非公理化兩種貧困測度方法。其中,前者主要包含基于傳統單維貧困指數發展建立的多維測度方法(如H-M指數、F-M指數、W-M指數等)、克服貧困線界定中隨意性的模糊集方法、基于信息理論的方法和AF法。后者一般多見于實際應用未能滿足公理化標準的多維貧困指數測度方法或基層創新的測度方法,如HPI指數以及參與式多維貧困指數的測度方法。

1976年,以Sen為代表的學者開創性地建立了判定貧困指數優劣的公理化標準體系(13)公理化標準包括:貧困焦點公理(focus axiom)、弱轉移敏感性公理(weak transfer sensitivity axiom)、連續性公理(continuity axiom)、對稱性公理(symmetry axiom)、人口子群一致性公理(subgroup consistency axiom)、可分解性公理(decomposability axiom)和貧困線上升性公理(increasing poverty line axiom)。,(14)SenAmartya,“Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”,Econometrica, Vol. 44, 1976, pp. 219-231.即S指數。該指數的優點在于既能反映總貧困率又能刻畫貧困程度,但由于該指數缺乏對貧困線以上人口收入分布的考量,故其實踐操作性較差。2002年,Tsui在其基礎上推導出Tsui貧困綜合指數(或稱F-M指數)。(15)TsuiKai-yuen,“Multidimensional Poverty Indices”, Social Choice and Welfare,Vol. 19, No. 1, 2002, pp. 69-93.作為傳統一維FGT指數的擴展,該指數規定任意維度超過臨界值即視為貧困,但因其建立在維度間相關性假設之上,易導致扶貧實踐中的偏誤而未被廣泛應用。隨后,有學者在篩選多維貧困的測算方法及其數學性質后提出了“Bourguignon- Chakravarty 方法”。(16)BourguignonFrancois, Satya R. Chakravarty,“The Measurement of Multidimensional Poverty”, The Journal of Economic Inequality, Vol.1, No.1, 2003, pp. 25-49.這種方法基于公理化條件將“Watts單維貧困指數”(Watts Poverty Index)構建成了Watts多維貧困指數(或稱W-M指數)。(17)ChakravartySatya R., Joseph Deutsch, Jacques Silber, “On the Watts multidimensional poverty index and its decomposition”,World Development,Vol. 36, No. 6, 2008, pp. 1067-1077.相比單維貧困指數,Watts多維貧困指數由于滿足了人口子群可分解及貧困維度可分解性,且具有較強的時效性,因而成為對多維貧困進行測度的典型方法之一。

鑒于傳統公理化貧困測度方法中臨界值設定武斷的問題,Cerioli(1990)等學者利用完全模糊方法(The Totally Fuzzy Approach,TFA)率先將模糊集方法應用到了貧困測量。(18)Cerioli Andrea, Sergio Zani, A fuzzy approach to the measurement of poverty. In “Income and wealth distribution, inequality and poverty.” Berlin, Heidelberg: Springer, 1990, pp. 272-284.該方法通過所構造隸屬函數(函數值從“0”到“1”)來評定個體貧困到非貧困的過渡區間,用以反映“貧困的傾向程度”。該方法對應的多維貧困值是將所有個體隸屬函數值加總,得到群體的總貧困程度,并多以頻率方法確定各維度權重。隨后,Cheli(1995)通過修正TFA方法中的閾值選擇缺陷而對完全模糊方法進行了改進,并提出完全模糊集和相對方法(The Totally Fuzzy and Relative Approach,TFR)。(19)CheliBruno, Achille Lemmi,“A ‘Totally’ Fuzzy and Relative Approach to the Multidimensional Analysis of Poverty”, Economic Notes, Vol. 24, No. 1,1995, pp. 115-134.2006年,Betti等學者進一步對TFR方法中連續變量的個體差異不敏感問題及分布問題進行了修正,提出了綜合模糊集和相對方法(Integrated Fuzzy and Relative Approach,IFR),(20)BettiGianni, et al, Multidimensional and longitudinal poverty: an integrated fuzzy approach.In “Fuzzy set approach to multidimensional poverty measurement”, Boston, MA: Springer, 2006, pp.115-137.但由于該方法引入了洛倫茨函數而使得維度貢獻率的計算較為困難。

此外,也有學者將信息理論應用到貧困測量中。其中,Maasoumi(1986)較早借鑒了信息理論并提出福利和不平等的多維測量思路,通過構建個體層面的福利加總概率函數,測算出最小差異化的個體福利特征。(21)MaasoumiEsfandiar, “The measurement and decomposition of multi-dimensional inequality”,Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1986, pp.991-997.其后,Miceli(1998)也同樣運用信息理論,通過構建復合指數S分布來測量多維貧困。(22)MiceliDa,Measuring Poverty Using Fuzzy Sets. Natsem, University of Canberra Press, 1998, p. 35.這種方法的優勢在于不需要確定剝奪臨界值,而是先根據該理論邏輯測算個體最能代表其福利水平的復合指數,再根據相對貧困概念選取貧困臨界值,進而對多維貧困進行識別和測量,但是同樣也存在主觀設定的問題。

為解決傳統公理化指數復雜及應用差的缺陷,Alkire和Foster(2011)提出了多維貧困識別和測量的AF方法,成為目前應用最廣的多維貧困測度方法。(23)AlkireSabina, James Foster,“Counting and Multidimensional Poverty Measurement”,Journal of Public Economics, Vol. 95, No. 7,2011, pp. 476-487.與F-M指數相類似,AF法亦是基于單維FGT指數的修正和擴展(包括調整的貧困發生率M0、調整的貧困距離M1和調整的FGT貧困指數M2)來確立的。該指數通過單維剝奪臨界值和貧困臨界值(加權維數和臨界值)方法來識別貧困,因此又稱雙臨界值方法。實踐中,由于AF方法對指標、貧困臨界值和權重可依實際情況靈活設定,且以“多重剝奪”貧困概念為設計基礎的測算方法對各維度剝奪的聯合分布更為敏感,因而能夠更為普遍的反映出貧困人口的剝奪組合。這一特性既為政策實踐提供了不同貧困人群差異化的資源組合證據,也增強了該指數的應用性。但AF法因指標分配、權重設定等主觀性問題而導致測量結果差異性較大,這也被許多學者所詬病。

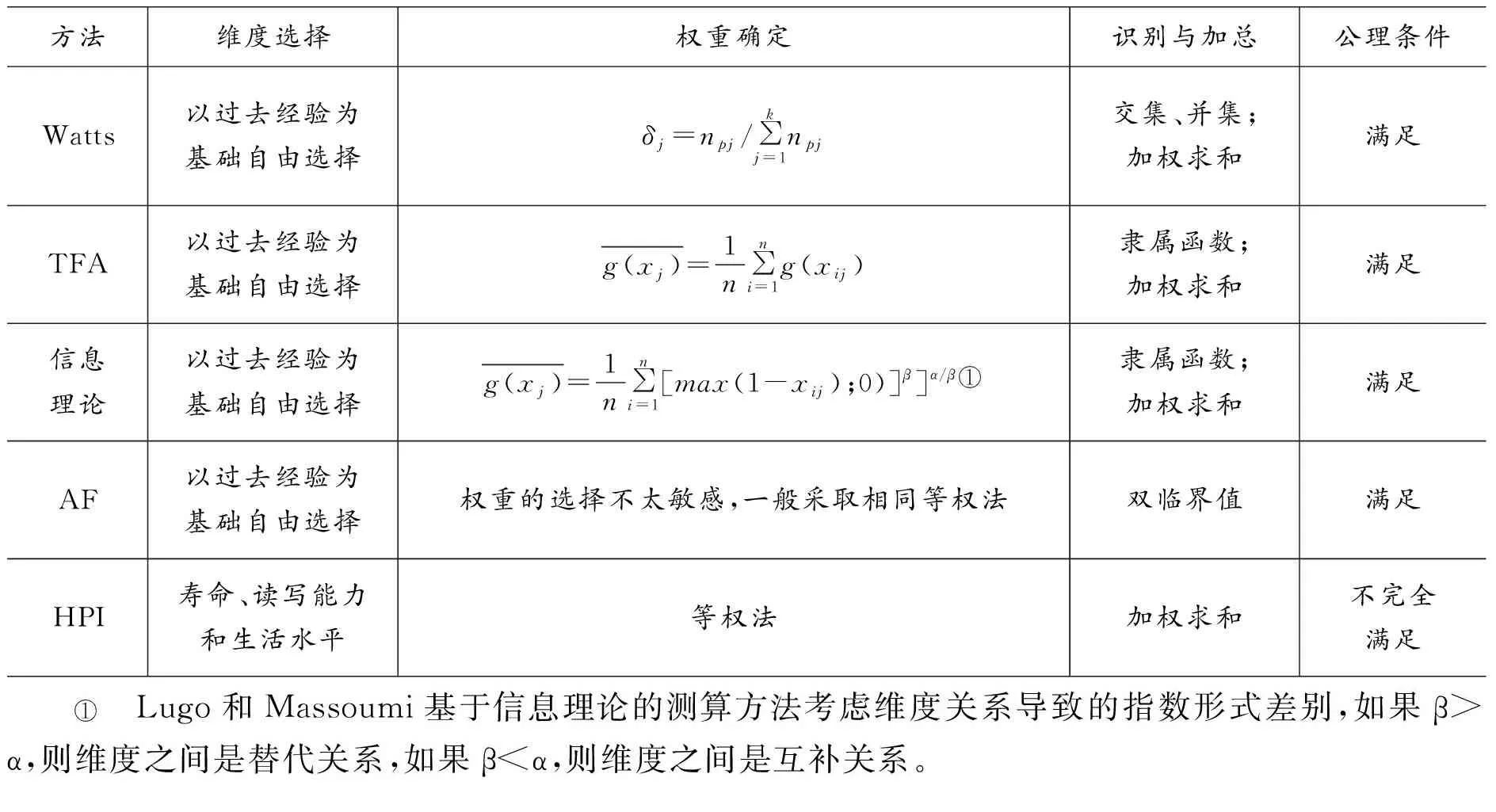

綜合以上測度方法,文章對目前主要的多維貧困測度方法在維度選擇(j)、權重確定(wj)、識別與加總(f(xij/zj))等方面的差異進行了匯總,如表1所示。

表1 多維貧困主要測度方法的比較

(三)多維貧困的評估指標

多維貧困的評估指標也是學術界討論較多的議題,并在近年來形成了兩種類型:一是依據國際組織發布的貧困指數確定的評估指標,具有認可度高和應用性廣等特點;二是運用參與式評估方法來確定的評估指標,多見于地方基層貧困識別和測量方法。后者雖然改變了傳統上“自上而下”的貧困認定方式,更能及時反映地方性差異和貧困群體的現實狀況,但由于數據獲取過程中易存在主觀性、普遍性不足和操作性差等問題,故應用范圍較小。

目前,較權威的多維貧困指數來自于聯合國開發計劃署(UNDP)發布的一系列貧困指數,包括人類貧困指數(以下簡稱HPI)、人類發展指數(以下簡稱HDI)以及多維貧困指數(以下簡稱MPI)。其中,HPI基于能力視角從讀寫能力、預期壽命及生活質量等三個維度對貧困進行了界定。(24)發展中國家的貧困維度指標標準是:讀寫能力(成人文盲比重)、壽命(預期壽命在40歲以下人口比重)以及生活質量(擁有安全飲用水的人口比重、5歲以下營養不良的人口比重和沒有獲得醫療保健的人口比重,取3個指標均值),而發達國家的貧困指標標準則是:壽命(預期壽命在40歲以下人口比重)、16至65歲年齡組中缺乏技能的人口比例、人均可支配收入不到平均水平的比例和失業率等4個維度。該指標為不同國家的貧困人口瞄準提供了較為廣泛的科學依據,但也存在著三個明顯的缺陷:一是以宏觀指標為主的測量方式無法觀測特定或局部群體的貧困剝奪程度,二是無法及時甄別貧困的短期變動,三是權重設定的主觀性易造成的測量偏差。隨后,Alkire(2010)等學者對此進行了完善,并構建出HDI指數。(25)該指數可一起與基尼系數、庫茲涅茨系數、平對絕對差指數等作為反映收入不均等的測量指標,從宏觀上反映一個國家的福利水平,體現一定的社會進步程度和發展水平。(26)AlkireSabina, Maria Emma Santos,“Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries”,United Nations development programme human development report office background paper, 2010, No.11, p.78.該指數包含出生時的預期壽命、預期受教育年限及生活水平(購買力平價折算的人均GDP)等三個維度,不但能夠直觀反映一個社會的整體福利水平,而且能夠測算出不同群體間的收入分配差異,但由于該指數成立的前提是每個維度的均勻分布及等概率函數,因此也存在與實際情況不符及實際應用中信息缺乏全面性等問題。

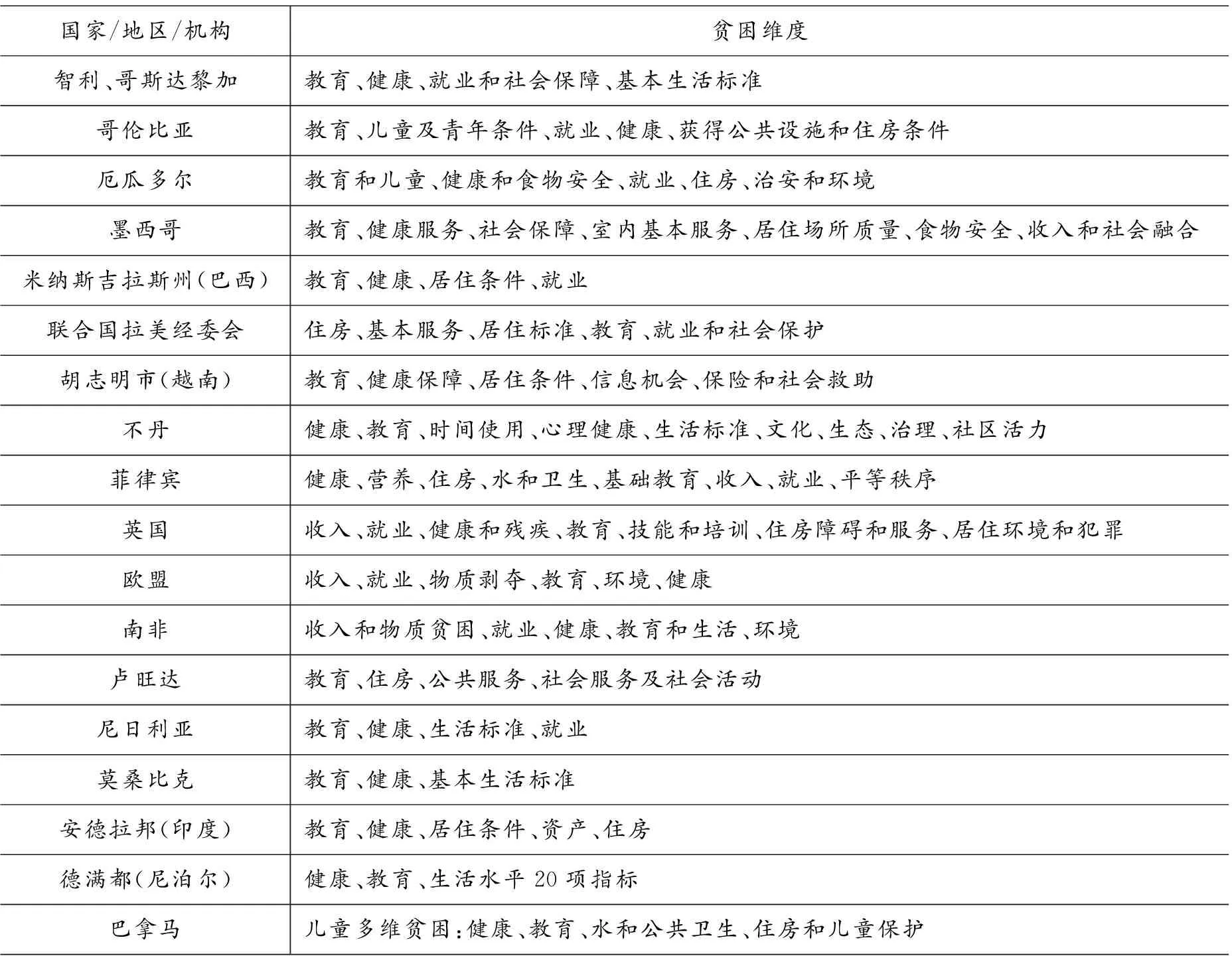

由于HPI和HDI指數在權重設計上存在主觀性偏差,UNDP與英國貧困與人類發展中心借鑒AF方法,共同開發了涵蓋全球105個發展中國家的MPI指數。該指數主要由健康(營養狀況和兒童死亡率)、教育(兒童入學率和受教育程度)和生活質量(飲用水、電、日常生活燃料、室內空間面積、環境衛生和耐用消費品)等三個維度10個子指標構成,并在實踐中具備如下四個優勢:一是MPI指數可以通過擴展多項微觀指標比較不同國家、地區之間的多維貧困程度;二是MPI-AF測算方法在維度的選取、貧困線臨界值的設定上可依據實際情況和政策需求靈活厘定;三是MPI指數基于家戶為單位的分析與公理化測度方法相一致,四是 MPI指數可通過標準化且可對比的家戶數據保障數據質量。此外,Alkire(2018)還指出MPI指數在政策應用方面的三大優勢:一是MPI指數能夠為識別不同人群、地區的貧困狀況或資源組合提供證據,二是MPI指數對如何解決相互關聯的貧困及其變化的管理提供了更為經濟、有效的方法,三是MPI指數指標數據的可獲得性和計算方法的可讀性有利于相關政策的透明性及問責機制的建立。(27)AlkireSabina, “Multidimensional Poverty Measures as Relevant Policy Tools”,OPHI Working Paper, 2018,p. 118.在此基礎上,各國使用的MPI指數在有所創新的基礎上普遍圍繞健康、教育、生活質量等三個維度來展開設計,如表2所示。

表2 各個國家/地區多維貧困的評估指標

(四)多維貧困的實證研究

自20世紀70年代阿瑪蒂亞·森提出多維貧困概念以來,學者們就開始致力于結合各地區情況對多維貧困的發生率及其致貧原因展開實證討論。從測算結果來看,全球范圍內的多維貧困不但在發展中國家廣泛存在,而且也呈現出巨大的國別與城鄉差異。其中,2018年發布的全球多維貧困指數(Global MPI)報告顯示(如表3),泰國全人口統計口徑下的多維貧困率約為0.8%,印尼、巴西、墨西哥、埃及和越南等國的比例約為5.0%—7.4%,印度、巴基斯坦和孟加拉等南亞國家的比例達到了27.5%—43.9%,而部分非洲國家的比例甚至達到了50%以上。各國形成多維貧困的致貧要素也不盡相同,其中墨西哥和巴西以健康維度的貧困貢獻率最高,印度、印尼和尼日利亞的生活質量威脅最大,而巴基斯坦、埃及和泰國的教育貧困最為典型。各國內部的城鄉差異也表現得較為明顯,多數發展中國家多維貧困率的城鄉差異大致維持在1.9倍到3.0倍之間,但印度、巴西等少數國家的城鄉差異超過了5倍。從中國數據來看,2014年中國多維貧困率約為4.0%,城鎮和農村多維貧困率分別為2.1%和6.4%,且健康與教育對于多維貧困的貢獻率最高。以上的國別差異和城鄉差距在其他實證研究中也得到了檢驗,不但教育、健康、就業和職業能力等因素對于各國貧困的貢獻率存在明顯差異,(28)DehuryBidyadhar, Sanjay K. Mohanty,“Regional Estimates of Multidimensional Poverty in India”,Economics E-Journal,Vol. 34, No. 1,2015, pp. 3-23.而且一國之內的城鄉差距也普遍存在,其中住房、健康、教育等基本生存必需品的提升在農村地區尤為必要。(29)Khan Attaullah, et al., “Mapping and Measuring of Multidimensional Poverty in Pakistan: Empirical Investigations”,Pakistan Journal of Life and Social Sciences, Vol. 9, No. 2,2011, pp. 121-127.

在致貧原因方面,研究普遍依托經濟增長、經濟水平及制度安排等宏觀因素,社會地理因素等中觀因素,以及社會人口特征和主要勞動力狀況等微觀因素對多維貧困展開討論。其中在宏觀層面,來自摩洛哥和菲律賓的研究表明,持續經濟增長對多維貧困的改善遠遠超過了對收入貧困的抑制,(30)EzzrariAbdeljaouad, Paolo Verme, “A Multiple Correspondence Analysis Approach to the Measurement of Multidimensional Poverty in Morocco 2001-2007”,The World Bank, 2012, p.34.這使得前者的下降幅度同比后者更為明顯。(31)Balisacan Arsenio M, The Growth-Poverty Nexus: Multidimensional Poverty in the Philippines. In “Sustainable Economic Development”, Academic Press, 2015, pp. 445-468.但也有研究得出了針鋒相對的結論,并指出一國的出口水平、工業和服務比重以及對腐敗的控制程度都會削減多維貧困的減貧效果。(32)SantosMaria Emma, Carlos Dabus, Fernando Delbianco, “Growth and Poverty Revisited from a Multidimensional Perspective”,OPHI Working Papers, 2016,p. 105.這種相互矛盾結論的背后是多維貧困指標間的錯位,即不同貧困指標下降速度的不均衡使得該測量存在瞄準性偏差。(33)Wang Xiaolin et al.,“On the Relationship between Income Poverty and Multidimensional Poverty in China”, OPHI Working Papers, 2016, p. 101.(34)AlkireSabina, Yangyang Shen, Exploring Multidimensional Poverty in China: 2010 to 2014. In “Research on Economic Inequality: Poverty, Inequality and Welfare”, Emerald Publishing Limited., 2017, pp. 161-228.另有研究對經濟發展水平的影響效應予以了關注,雖然基礎設施和工業發展水平被巴基斯坦的經驗研究證明是影響多維貧困的重要因素,(35)Said Farah, TareenaMusaddiq, Mahreen Mahmud, “Macro level Determinants of Poverty: Investigation through poverty mapping of districts of Pakistan”,The Pakistan Development Review, Vol. 50, No.3,2011, pp. 895-910.但83個欠發達國家的比較研究卻顯示兩者的關聯正在變得羸弱,國家的不平等性、經濟增長模式及公共財政投入的價值正在變得越發重要。(36)Alkire, Sabina, Jose Roche, and Andy Sumner, “Where Do the World’s Multidimensionally Poor People Live?” OPHI Working Papers No.61, University of Oxford. 2013.還有研究對一國制度安排與多維貧困的關聯進行了討論。其中非洲諸國的調查發現產業政策對多維貧困的解決具有重要影響,在產業活躍集聚區生活的民眾相比集群之外的民眾具有更低的多維貧困程度。(37)Oyelaran-OyeyinkaB, Industrialization Pathways to Human Development: Industrial Clusters, Institutions and Multidimensional Poverty in Nigeria. In “Harnessing Africa’s Growth for Faster Poverty Reduction: Proceedings of the First Annual Bank Conference on Africa.” 2014,pp. 23-24.而針對歐洲國家的研究則指出,福利制度安排對多維貧困的抑制作用并非簡單的正比關系,而是依循不同勞動力流動狀態與就業制度而呈現出某種地域特殊性。(38)Dewilde Caroline, “Individual and Institutional Determinants of Multidimensional Poverty: A European Comparison”, Social Indicators Research, Vol. 86, No. 2, 2008, pp. 233-256.

在中觀層面上,針對發展中國家的實證調查顯示惡劣的自然環境與多維貧困聯系緊密,(39)LiuYanhua, Yong Xu, “A Geographic Identification of Multidimensional Poverty in Rural China under the Framework of Sustainable Livelihoods Analysis”, Applied Geography, Vol. 73, No. 1,2016, pp. 62-76.且多維貧困的地理分布在經濟落后地區具有一定的聚集效應,在經濟發達地區則呈現出異質化分布。(40)Wang Yanhui, Baixue Wang, “Multidimensional Poverty Measure and Analysis: A Case Study from Hechi City, China”, Springer Plus,Vol. 5, No.1,2016, p. 642.這一地理區隔現象被解釋為,雖然在某些地區獲得自然資源的問題可能不那么嚴重,但獲得信息和機會等能力的匱乏使得貧困地區往往囿于“地理資本”的低稟賦而形成了“空間貧困陷阱”,社會排斥和邊緣化迫使政府的生計發展策略走向失敗;同時,低收入社區人口在經濟社會、健康和住房等領域的多重剝奪身份也具有某種“結構性和關系性動態”(Structural and Relational Dynamics)。(41)SaatciogluBige, Canan Corus, “Poverty and Intersectionality: A Multidimensional Look into the Lives of the Impoverished”, Journal of Macromarketing,Vol. 34, No. 2,2014, pp.122-132.也有少量研究從社會網絡層面論述這重關系,一項針對巴西原始農戶與新遷農戶的比較研究觀察到,雖然兩者的貧困和不平等狀況都得到了全面減少,但后者的減貧幅度卻遠高于前者,而其原因在于新遷農戶能夠開發更具功能性的社交網絡并采取更復雜的土地使用策略。(42)Guedes Gilvan R., et al., “Poverty and Inequality in the Rural Brazilian Amazon: A Multidimensional Approach”,Human Ecology. Vol. 40, No. 1,2012, pp. 41-57.另有研究也證實了“社會聯結”(Social Connectedness)對多維減貧的工具性作用,基于南非和莫桑比克的調查顯示人際關系、歸屬感和社區參與感是提升家庭脫貧能力的重要力量。(43)Samuel, Kim, et al., “Social Isolation and its Relationship to Multidimensional Poverty”,Oxford Development Studies,Vol. 46, No.1,2018, pp.83-97.

而在微觀層面,家庭規模及家庭主要勞動力的狀況往往決定了一個家庭是否陷入多維貧困。一項針對尼日利亞的研究表明,家庭規模越大及主要勞動成員的經濟社會狀況越羸弱,該家庭陷入多維貧困風險的概率越高。(44)Ataguba John, William Fonta, Ementa Hyacinth Ichoku, “The Determinants of Multidimensional Poverty in Nsukka, Nigeria”,PEP PMMA Working Paper No. 13, 2011, p.56.類似的結論在喀麥隆也得到了證實,戶主處于非勞動年齡階段且家庭規模越大則發生多維貧困可能性越大。(45)Epo Boniface Ngah, Francis MenjoBaye, “Determinants of Well‐being and Poverty Changes in Cameroon: 2001-2007”,African Development Review,Vol. 24, No. 1,2012, pp. 18-33.而來自澳大利亞的證據也顯示,主要勞動力的健康狀況不佳會導致一個家庭多維貧困程度的顯著提升。(46)Martinez Arturo,Francisco Perales, “The Dynamics of Multidimensional Poverty in Contemporary Australia”, Social Indicators Research, Vol. 130, No. 2,2017, pp. 479-496.性別因素似乎也對多維貧困構成影響。印度的調查發現多維貧困的形成與性別密切相關,女性為主要勞動力的家庭往往更容易陷入困境。(47)Vijaya Ramya M., Rahul Lahoti, Hema Swaminathan, “Moving from the Household to the Individual: Multidimensional Poverty Analysis”,World Development, Vol. 59, No. 1,2014, pp. 70-81.來自南非的研究也發現,女性和男性戶主之間的MPI差距非常嚴重,且這種性別差異在農村地區具有更為明顯的影響力。(48)Rogan Michael,“Gender and Multidimensional Poverty in South Africa: Applying the Global Multidimensional Poverty Index (MPI)”,Social Indicators Research, Vol, 126, No. 3, 2016, pp. 987-1006.Zahra(2015)等學者將這種典型的性別差異解釋為,女性戶主在勞動力市場遭受到的更高就業歧視以及獲得更少工作機會的概率。(49)Zahra Kanwal, Tasneem Zafar, “Marginality and Multidimensional Poverty: A Case Study of Christian Community of Lahore, Pakistan”,Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences,Vol. 9, No. 2,2015, pp. 322-335.除此以外,還有研究發現組織身份、婚姻狀況等人口學特征也是影響多維貧困的顯著因素,未參與合作組織且已婚的農戶更容易陷入多維貧困狀態,而貸款更為困難、信息難以獲得以及已婚家庭普遍較大的家庭規模是影響其脫貧的重要原因。(50)Adenuga A. H., et al., “Poverty Analysis of Rice Farming Households: A Multidimensional Approach”,Albanian Journal of Agricultural Sciences, Vol. 12, No. 4,2013 , p. 641.

三、研究設計

(一)數據來源與樣本狀況

文章以民政部低收入家庭認定指導中心和南開大學聯合開展的“2017年度全國低收入家庭經濟社會地位調查”(CLIFSS)(51)本研究的數據來源為民政部委托課題“2017年度全國低收入家庭經濟社會地位調查”(編號F3003162)。作為支撐,通過多階段整群隨機抽樣方法對江蘇、湖南、吉林、山西、云南、甘肅等六省市的貧困家庭進行了實證調查。調查對象主要瞄準當前的低保戶、扶貧戶及近一年曾經享受過低保資金但調查期間暫時退出的邊緣貧困戶,前兩者的占比約為80.1%,邊緣貧困戶的比例約為19.9%。調查全程由經過培訓的調查員以閱讀問卷的形式來采集數據,并對調查期間的疑問問題進行了追蹤修正。調查共計發放有效問卷3500份,經篩選后共獲得有效樣本3199戶,有效樣本率為91.4%。從樣本的分布狀況來看,城鄉低收入群體的戶數分別為1084戶和2165戶,兩者接近1∶2的比例;六省市貧困家庭戶數大致相當,其中江蘇539戶、湖南534戶、吉林530戶、山西533戶、云南531戶、甘肅532戶;戶主的男女性別比例約為7∶3;被調查者的平均年齡約為56歲,年齡分布大致呈正態分布;貧困家庭的人口規模大致在3人左右,約有六成比例為已婚家庭。

(二)因變量與自變量

多維貧困的評估指標對其測度結果至關重要。目前,MPI指數作為全球范圍內廣泛應用的多維貧困指數,側重對個體及家庭微觀福利狀況的刻畫。但隨著經濟發展和社會進步方面,在多維貧困的維度選擇中,除了包含教育、健康、生活狀況等(52)健康維度包含營養狀況和兒童死亡率兩個指標;教育維度包含成人受教育年限和兒童入學率兩個指標;生活狀況維度包含是否用電、安全飲水、衛生設施、做飯燃料、屋內地面和資產六個指標。三項基本指標外,一般還會考慮資產、居住環境等。文章基于國內外現有研究,以MPI指數為基礎并納入資產維度來考察中國貧困家庭的多維貧困狀況。考慮到MPI部分指標設置在中國適用性,例如中國農村地區絕大部分均已通電,農村適齡兒童入學率也已經達到99%以上,(53)關于中國農村地區用電器情況的資料引自“中國最后3.98萬無電人口通電”(新華網,2015年12月24日),關于農村地區適齡兒童入學率相關資料引自教育部發布的《2011年全國教育事業發展統計公報》。因此文章對MPI指數中“是否用電”和“兒童入學率”等指標進行了修正。同時,文章采用AF方法對多維貧困進行識別、加總和分解,其中權重設置使用等權法。具體如表4所示。

表4 維度、指標、臨界值及權重設定

文章將運用回歸模型對城鄉多維貧困的致貧因素進行分析,透過貧困家庭的戶主特征、家庭特征以及地區特征等變量反映微觀到宏觀層次的致貧因素。測量中,戶主特征包括戶主性別、年齡、婚姻狀況三項指標;家庭特征則通過家庭人口數和社會關系兩項指標來測量,其中后者采用家庭人情支出作為社會關系的代理變量;而地區特征包括地區經濟水平、社區類型等兩項指標,其中前者將通過區/縣GDP對數和城鄉社區類型來測量。因變量方面,文章分別以多維貧困和單維貧困狀況為因變量,并依據AF法處理成為“貧困”與“非貧困”的兩類二分變量(貧困=1,不貧困=0),進行logit多元回歸分析。其中,多維貧困狀況為k=2的取值。自變量分為戶主特征、家庭特征以及地區特征三個層次,具體變量設置詳見表5。

表5 回歸模型各變量描述性統計

(三)數據測算方法

文章借鑒Sen(2001)的貧困剝奪理論,以Alkire和Foster(2011)提出的AF法為基礎來確定多維貧困指數測度方法。在實際測算中,基于AF法的多維貧困測度方法包含如下幾個步驟:

1.確定多維貧困的觀測矩陣。令Yn,d=[ynd]n×d維矩陣,元素y∈Yn,d代表個體i在維度j上的取值。

2.設定剝奪臨界值和剝奪矩陣。令向量z=(z1,z2,…zd)為d項指標被剝奪臨界值矩陣,元素zj(zj>0)表示個體在第j個維度上的剝奪臨界值。定義剝奪矩陣G,即將剝奪臨界值zj在所有個體各維度取值矩陣Yn,d轉換成剝奪矩陣G=[gij]:

(1)

4.多維貧困識別。個體i在j個維度中處于貧困的維度數小于k時,個體i為非貧困個體,取值為0;個體i在j個維度中處于貧困的維度數不小于k時,個體i為貧困個體,取值為1;分別得到識別剝奪矩陣g'(k)和多維貧困識別函數qij(k):

(2)

(3)

5.多維貧困指數,涉及貧困發生率H、平均剝奪份額A以及多維貧困指數M,計算公式分別為:

(4)

(5)

6.多維貧困指數分解。令qj為多維貧困在j維度的貧困發生率,則j維度對多維貧困指數的貢獻額Mj和貢獻率Pj計算公式分別為:

Mj=(qj×wj)/n;Pj=Mj/M(k)=(qj×wj)/(n×M(k))

(6)

四、實證分析

(一)城鄉多維貧困的宏觀概貌

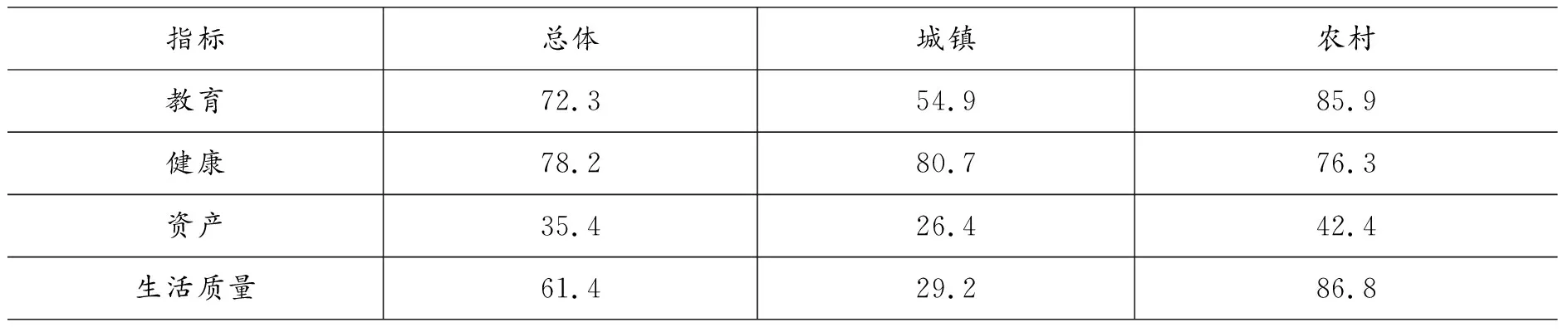

表6為我國六省市低收入家庭的單維貧困狀況。首先,在不同維度的比較中,教育、健康的單維貧困發生率最高,分別達到了72.3%和78.2%,生活質量貧困居中,為61.4%,而資產貧困的發生率也達到了35.4%。其次,城鄉之間各維度貧困發生率存在較大差異,尤其在教育、資產、生活質量等方面,城市的單維貧困發生率明顯低于農村。第三,貧困家庭的問題主要集中在教育和健康等人力資本維度,城鎮貧困家庭更為集中地體現在健康維度上,而農村貧困家庭則更為多元,在教育、生活質量與健康維度上貧困發生率均較為突出。

表6 城鄉貧困家庭單維貧困發生率(%)

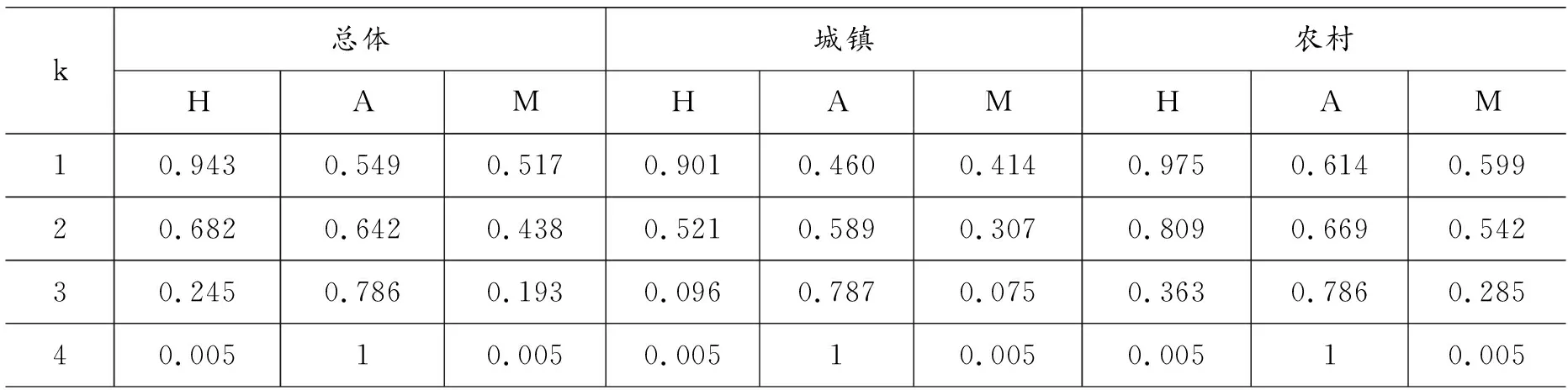

如表7所示,H為多維貧困發生率,即貧困家庭在至少k個維度上達到了貧困臨界值。當k=1時,貧困家庭的多維貧困發生率為94.3%,表明約有超過九成貧困家庭至少發生了一個維度的貧困。其中,城鎮和農村貧困家庭的多維貧困發生率分別為90.1%和97.5%;K=2時,多維貧困發生率下降至68.2%,城鎮和農村貧困家庭發生多維貧困的比例分別下降至52.1%和80.9%,相對而言農村下降幅度相對較小;k=3時,城鄉貧困家庭發生多維貧困的比例均下降明顯,城鎮多維貧困發生率降至不足一成,而農村仍有超過三成的比例。

表7 城鄉貧困家庭多維貧困指數

表7還顯示,當k=1時,城鄉總體多維貧困指數M為0.517。其中,城鄉多維貧困指數分別為0.414和0.599,二者相差0.185;當k=2時,城鄉多維貧困指數分別下降至0.307和0.542;當k=3時,多維貧困指數分別下降到0.075和0.285。可以看出,農村貧困家庭的多維貧困發生率和多維貧困指數始終高于城鎮。同時,隨著k值提高,城鄉貧困家庭的多維貧困發生率和多維貧困指數普遍下降,但是農村貧困家庭的下降幅度遠小于城鎮。數據結果證明,農村貧困家庭陷入多維貧困的廣度和深度均高于城鎮。

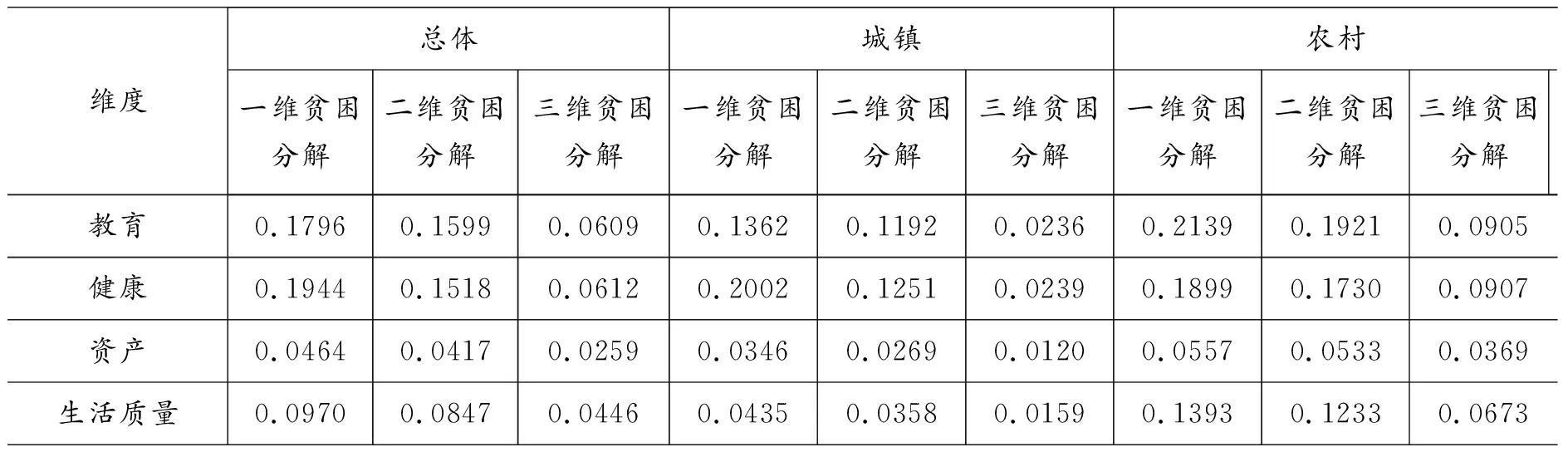

表8顯示的是城鄉貧困家庭多維貧困分解結果。根據一維到三維的貧困分解,研究發現健康維度的貧困是城鎮貧困家庭出現多維貧困的主要力量,隨后是教育、生活質量和資產;而對于農村貧困家庭而言,教育維度的貧困則是其陷入多維貧困的重要原因,健康次之,隨后是生活質量和資產。這說明,雖然因學致貧和因病致貧都對多維貧困的形成具有深刻影響,但是相對而言,健康因素對城市貧困家庭的多維貧困狀況的影響可能更大,而教育因素則對于農村的影響相對更大。

表8 城鎮和農村貧困家庭多維貧困各維度分解

表9進一步顯示出了多維貧困不同維度的貢獻率。其中,教育和健康維度對城鄉貧困家庭多維貧困的貢獻率均占較大份額,且隨著維度的增加,二者基本保持三成的比例,而資產維度則占不足一成比例,這反映出城鄉貧困家庭人力資本的普遍不足。另外,不同維度的貧困貢獻率在城鄉間呈現明顯差異:在城鎮貧困家庭中,資產和生活質量維度的貢獻率呈現穩步上升趨勢,二者貢獻率分別由8.4%和10.5%分別提高到15.9%和21.1%,而健康維度的貢獻率呈現下降趨勢,由接近五成下降至三成;在農村貧困家庭中,健康多維貧困的貢獻率始終維持在三成比例,當k=3時,城鄉之間在健康維度的貢獻率幾近相同。而生活質量維度對農村家庭的貧困貢獻率較為穩定,基本保持兩成的比例,城鄉之間差距逐漸縮小。資產維度對城鄉低收入家庭多維貧困的貢獻率不大,但隨著維度k值的增加,資產維度對多維貧困的貢獻逐步上升,且城鎮上升幅度略大于農村。

表9 城鄉貧困家庭多維貧困貢獻率比較(%)

(二)城鄉多維貧困的影響因素

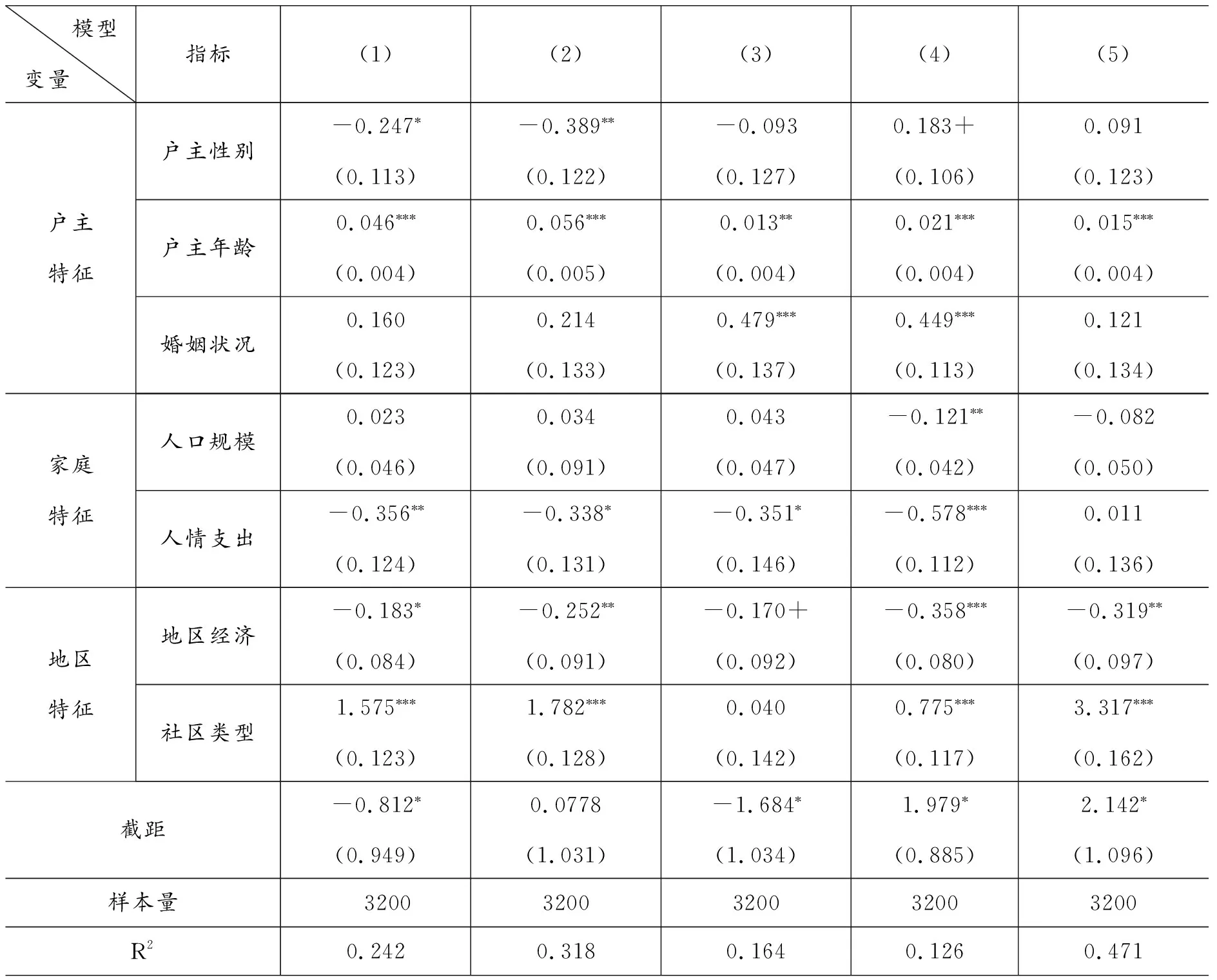

表10的回歸結果顯示,微觀和中宏觀因素對貧困家庭的單維與多維貧困均存在顯著影響。其中在戶主特征方面,相對于男性戶主家庭,女性戶主家庭陷入多維貧困、教育貧困的可能性更高;戶主年齡與貧困程度呈顯著的正向關系,即戶主年齡越高,該家庭陷入多維貧困的可能性越大;相對于已婚家庭,未婚或離異家庭多維貧困發生率更高,且對健康貧困、資產貧困的影響顯著。家庭特征方面,家庭人口數量越多,多維貧困、教育及健康貧困發生概率越高,但影響不顯著,而對資產、生活質量貧困呈現負面影響,即家庭人口數量越多,資產、生活質量貧困發生率越低;人情支出能夠顯著降低貧困家庭的多維貧困狀況,但對生活質量貧困的影響不顯著。地區特征方面,地區經濟水平的提高能顯著降低多維及單維貧困的發生。除了健康維度的貧困,農村貧困家庭相對于城鎮貧困家庭發生多維貧困、教育、資產和生活質量貧困的可能性更高,即考慮戶主、家庭、地區經濟等因素下,城鎮與農村社區之間多維貧困狀況仍存在顯著差異。

表10 城鄉貧困家庭多維貧困及各維度貧困的影響因素估計

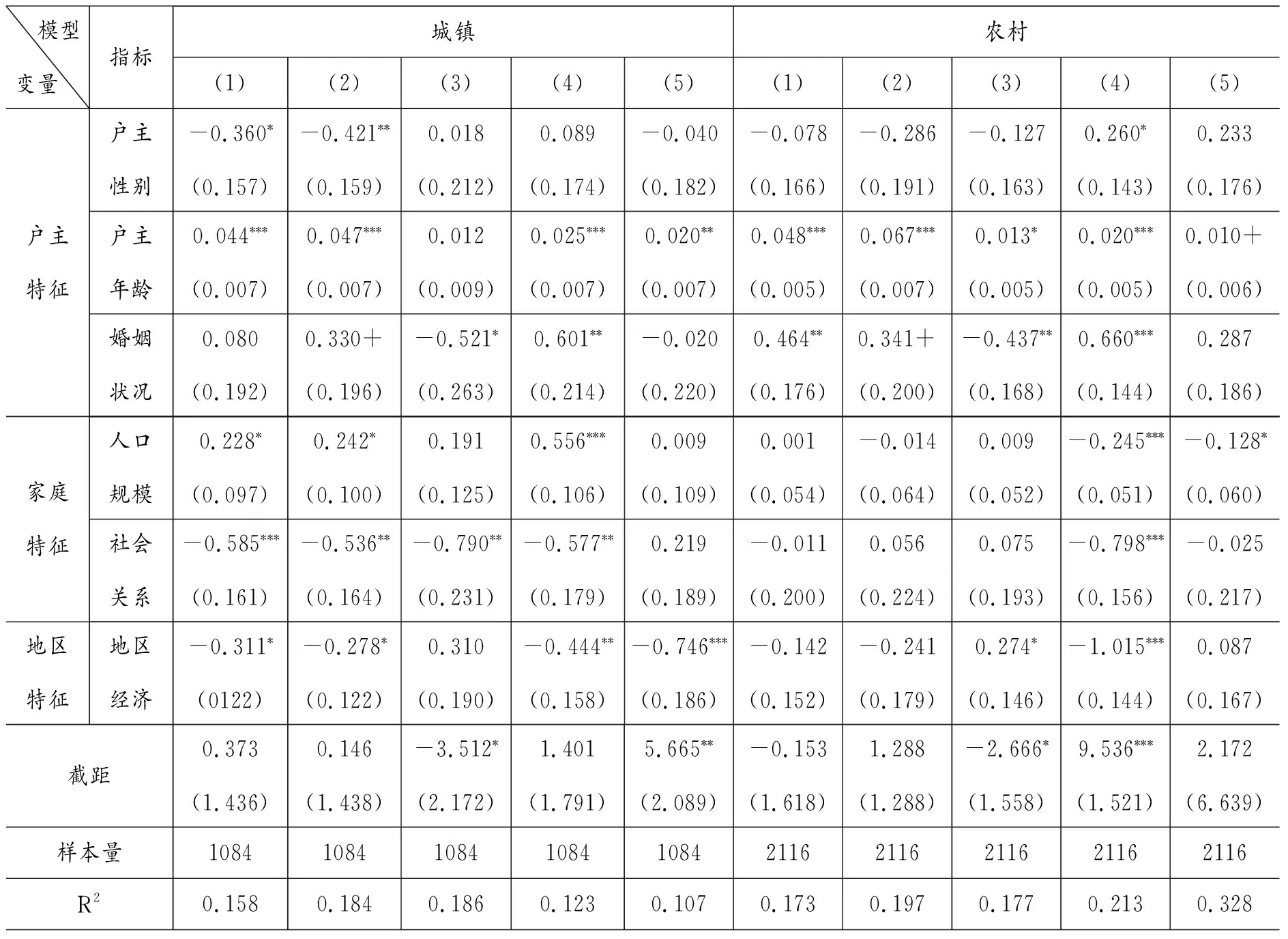

為檢驗多維貧困影響因素的城鄉差異,文章分別對城鎮貧困家庭和農村貧困家庭進行了分組回歸分析(如表11所示)。回歸結果顯示,不同層次的影響因素在城鄉之間存在小幅度差異。兩者的差異主要在于,城鎮貧困家庭的多維貧困、教育貧困狀況更易受到家庭特征、地區特征的影響,且作用程度更大,而對農村貧困家庭的多維貧困、教育貧困影響不顯著;戶主性別對城鎮貧困家庭的多維貧困、教育貧困以及農村貧困家庭的資產貧困影響更為顯著,且作用程度更大;而年齡對城鄉貧困家庭多維貧困狀況影響較為一致。

表11 城鄉多維貧困及各維度貧困的影響因素估計

五、結論與建議

隨著2020年消除絕對貧困目標的逐步實現,如何全面改善貧困人口的生活境遇并促進反貧事業的可持續發展已經成為中國下一階段的重要建設方向。文章以多維貧困為切入點,試圖利用2017年CLIFSS 調查來考察中國城鄉貧困家庭的多維貧困發生率,并綜合論證多維貧困的形成機制,繼而為中國的反貧政策提供數據依托。文章發現了三個重要規律:

首先,我國貧困家庭的多維貧困風險較為嚴重。結果表明,被調查家庭的多維貧困發生率(k=2)達到了68.2%,健康、教育、生活質量及資產等單維貧困發生率分別達到了78.2%、72.3%、61.4%和35.4%,顯示我國貧困人口所面臨的生活壓力比較嚴峻。按照2017年城鄉貧困人口5306萬人進行推估,(54)相關數據來自于國家統計局官方網站國家數據查詢部分(http://data.stats.gov.cn/search.htm?s),其中城鎮低保和農村低保(扶貧)人口分別為1261萬和4045萬,總人口為13.90億。我國當年度國民的多維貧困率約為2.6%,城鎮和農村的多維貧困率分別為0.8%和5.7%,同比全球多維貧困指數(Global MPI)公布的2014年數據(整體為4%、城鎮為2.1%、農村為6.4%),下降明顯,反映出中國反貧政策在近三年取得了明顯進步。在貧困貢獻率方面,教育和健康維度是當前貧困家庭多維貧困的主要貢獻因素,這與2014年全人口統計口徑的測算保持了一致,反映出“因病致貧”和“因學致貧”現象仍然持續困擾中國低收入群眾。進一步的數據分析也顯示,醫療支出(87.6%的家庭具有此項支出,有醫療支出家庭人均2700元/年)和教育支出(34.2%的家庭具有此項支出,平均7765元/年)是我國城鄉貧困家庭最穩定的支出項目,而如何通過更加完善的專項救助政策來紓解該領域的經濟威脅乃是保證低收入家庭持續脫貧的關鍵。

其次,我國城鄉貧困家庭的多維貧困發生率具有一定差異。結果顯示,農村與城市的多維貧困發生率(K=2)分別為80.9%和52.1%,前者為后者的1.55倍;在單維貧困發生率上,農村被調查家庭在教育、資產、生活質量維度上的貧困率也均高于城鎮家庭。同時,反映貧困剝奪程度的多維貧困指數在城鄉之間也呈現較大差距,二者數值分別達到了0.307和0.542,顯示農村貧困剝奪程度同比城市明顯偏高。該領域中城鄉差異的原因有二:一是城鄉居民收入間的差距轉變為了貧困者間的差距,2018年我國城鎮和農村居民人均可支配收入中位數分別為36413元和13066元,兩者2.79倍的差距使得農村居民整體上的貧困概率更高;二是城鄉社會救助制度的分離使得兩者的貧困識別標準不盡相同,2018年城鎮地區低保每月541元的標準同比農村地區358元的標準具有51.12%的領先,這種標準的差異也使得農村居民更容易遭受多維貧困。同樣值得注意的是,在城鄉多維貧困貢獻要素的比較中,教育維度對農村多維貧困的貢獻率普遍更高,而健康維度則對城鎮家庭威脅更大。該現象的形成原因既與農村被調查家庭的在學人員數量顯著高于城鎮地區有關(城鎮1276人,農村1701人),也與城鎮貧困家庭的殘疾率高于農村地區有關(城鎮40.2%,農村35.0%)。

再次,我國城鄉貧困家庭的多維貧困成因并無本質性差異。調查顯示,無論城市家庭還是農村家庭,在多維貧困的測量中均受到宏觀、中觀及微觀等多層面因素的深刻影響。從宏觀和中觀層面看,地區經濟對降低貧困家庭多維貧困的發生具有積極作用,說明經濟增長對消減貧困家庭非貨幣化的多維貧困依然存在“擴散效應”,這在證實諸多學者觀點的基礎上反映出中國有必要持續通過區域經濟增收來實現多維貧困的降低。這種“空間貧困陷阱”在中國的存續也與Samuel等西方學者所普遍認可的“社會聯結”有著密切的關系,調查顯示人情支出作為社會關系的側面反映對降低中國貧困家庭的多維貧困影響顯著,這提醒政策制定者構建貧困者與所在社區的良好人際關系、歸屬感和參與感對于長期反貧工作頗為必要。而在微觀層面,女性戶主家庭、戶主年齡較大且規模較小的家庭同樣被發現更加容易陷入貧困,這與尼日利亞、喀麥隆、印度、南非和澳大利亞的研究結論比較類似,顯示家庭主要勞動力的人力資本不足及家庭抗風險能力的羸弱是中國貧困家庭陷入多維貧困的重要原因。同時值得關注的是,我國城鄉貧困者的致貧誘因也有小幅差異,在社會關系指標的測量中,城鎮居民顯示出了同比農村居民更為明確的影響力,這反映出社會網絡再造對于城鎮貧困民眾更為重要,依托社會聯結而形成的信息交流更有益于快速提升城鎮居民的反貧能力。

基于以上結論,得出以下三點政策啟示:一是需要重視貧困家庭的多維貧困治理,加強對貧困家庭人力資本的建設。從未來政策來看,一方面政府可以通過進一步普及高中和職業教育,加強對貧困家庭的教育救助及職業培訓資助,提高其人力資本存量,另一方面也需要積極改善貧困地區醫療水平,擴大城鄉居民醫療保險的覆蓋面,提高對貧困家庭的醫療救助范圍及就醫報銷比例。二是加大對農村貧困地區的政策傾斜,并適當采取城鄉差異的反貧策略。具體而言,城鄉貧困的治理一方面需要在深化城鄉體制改革的基礎上積極推進公共資源的均等化建設,在中央專項投資和社會力量投資領域向基層農村地區予以傾斜,另一方面還應當厘清城鄉反貧政策的精準度,適度形成差異化的政策方向,農村地區應當積極強化教育領域的財政支持,城鎮地區則需要發展更為積極的殘疾人康復醫療制度。三是持續踐行區域扶貧開發、社會網絡再造與兜底保障等三項組合型政策,增強反貧政策的持久性。未來中國政府一方面應當利用農村貧困地區的資源持續開展區域扶貧開發,通過地區經濟的振興助力扶貧工作,避免形成“空間貧困陷阱”,另一方面政策制定者需要綜合考慮貧困家庭的致貧原因,引導貧困者尤其是城鎮貧困者建立良好的社會關系網絡,并增加對人力資本薄弱家庭的兜底保障。