淺析都市花鳥畫的可行性發展

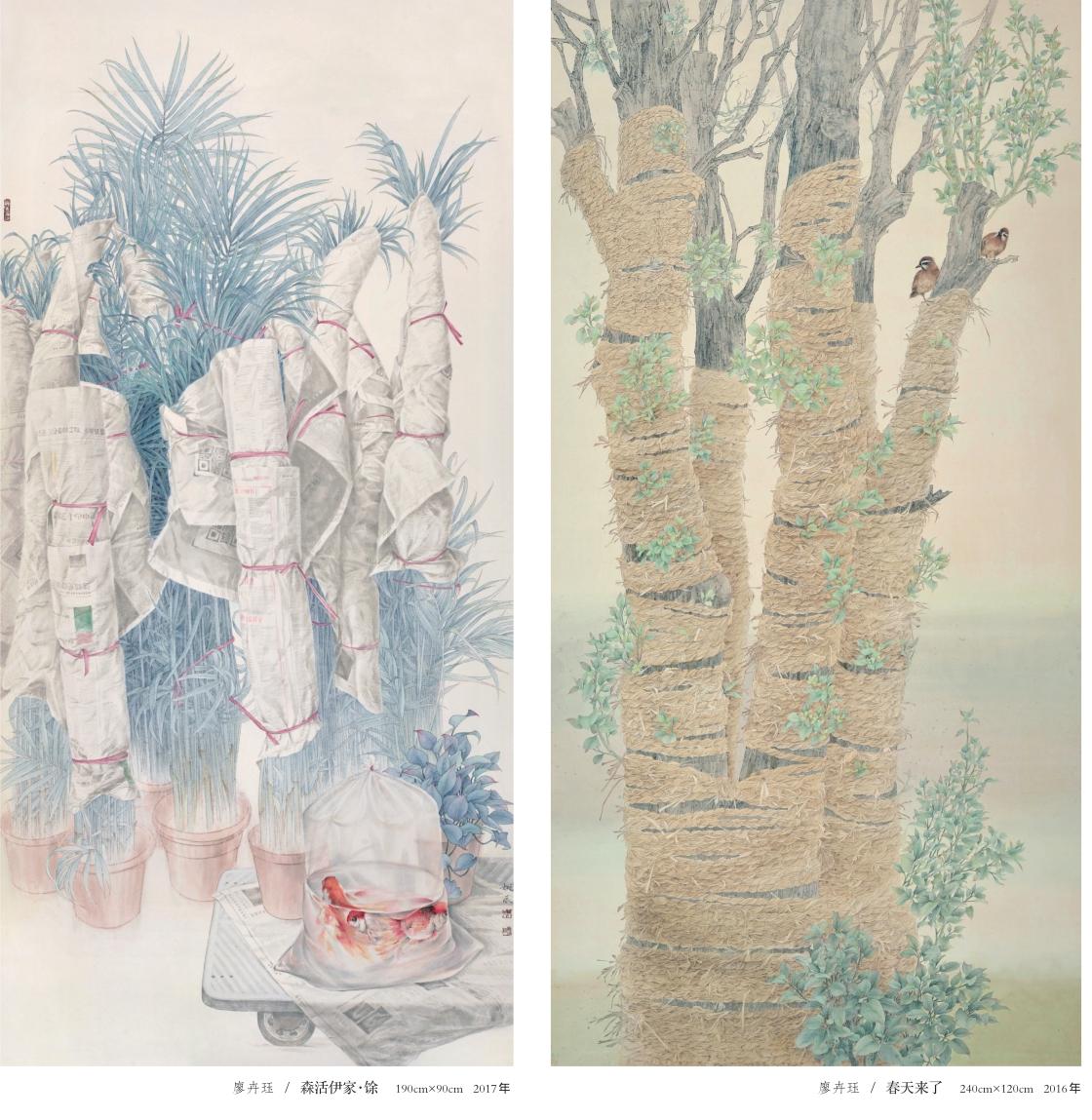

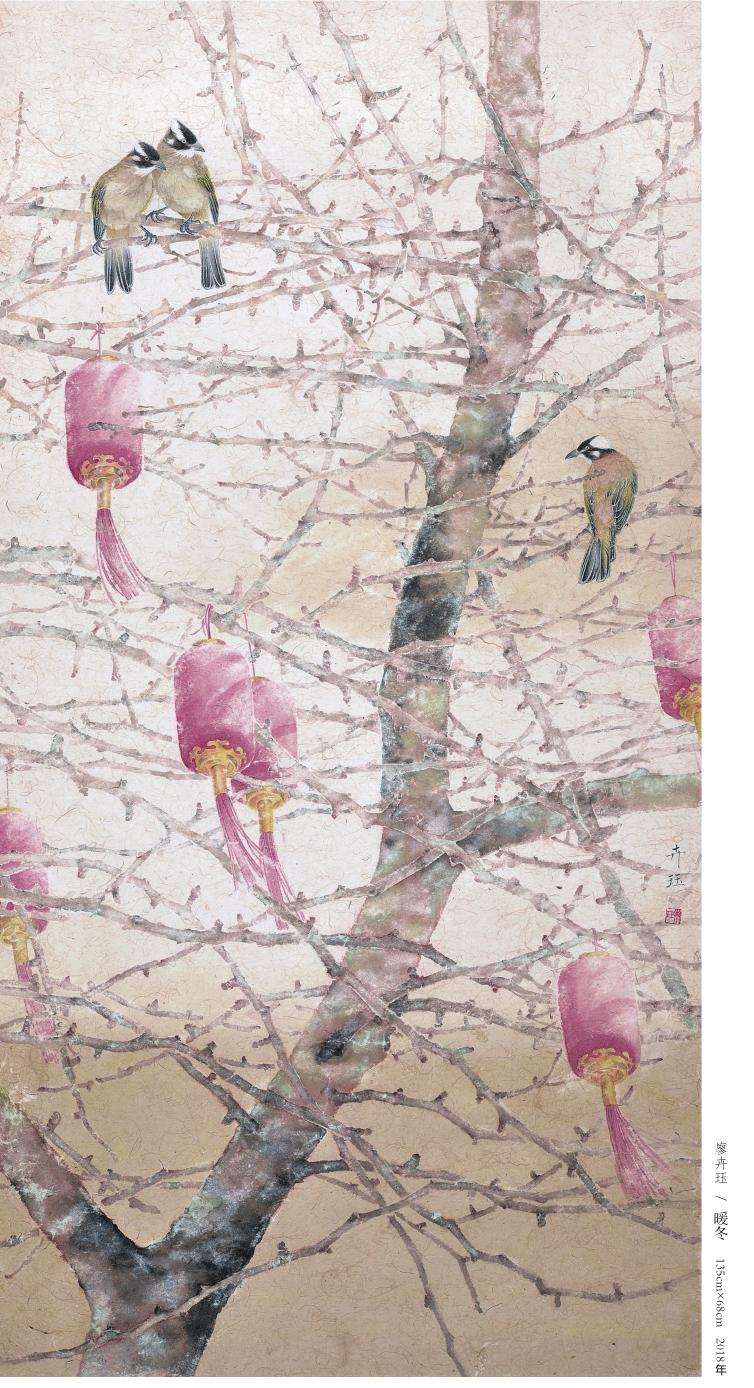

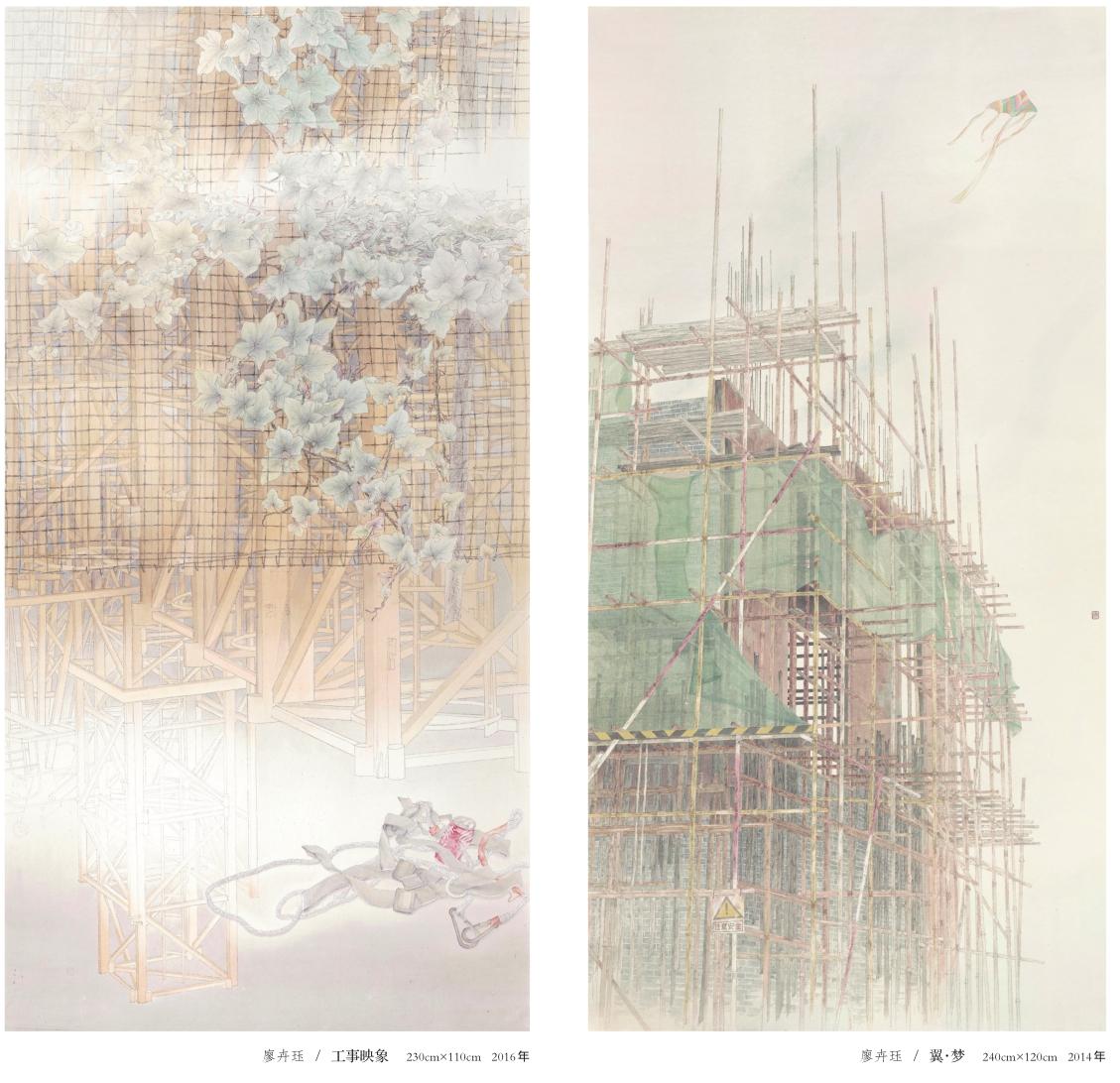

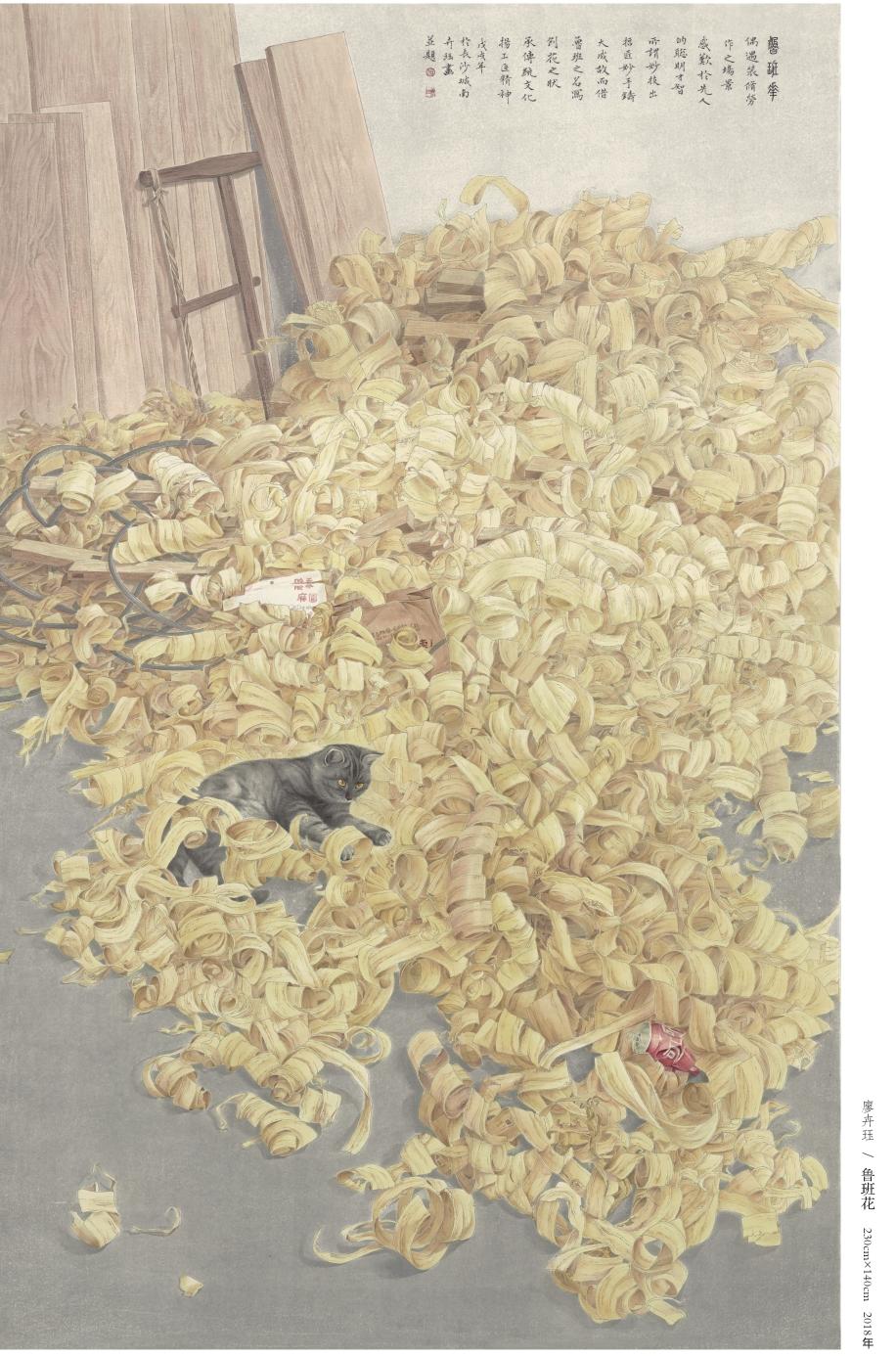

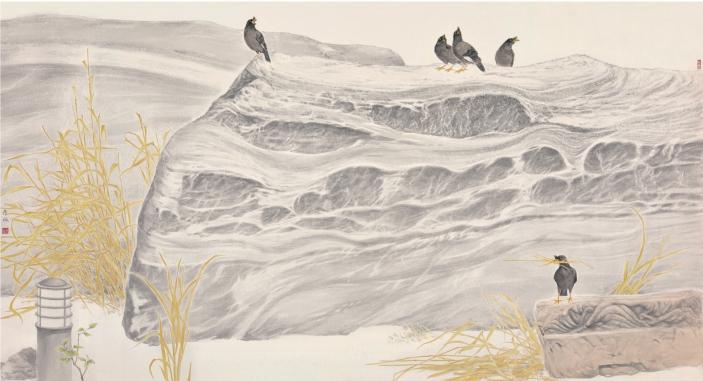

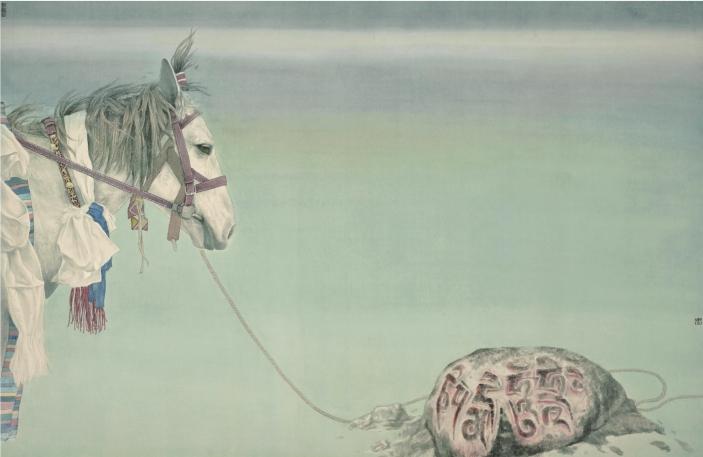

花鳥畫作為獨立的畫種形成于唐,成熟于五代,輝煌興盛于兩宋時期,其表現對象以花、草、魚、蟲等大自然原始動植物為主。都市,作為人的創造物,是主體經過主觀意識需要而建構的客觀存在。都市花鳥畫,則是20世紀末傳統花鳥畫進入轉型期后,與現代都市生活和文明相結合的產物。著名美術理論家王宏建曾公開指出現實主義人文的重要性,看好其發展前景的同時更強調都市題材所蘊含的藝術價值,倡導藝術家放眼都市和都市生活。在中華人民共和國成立后的17年間,美術界曾發起大規模的寫生活動,帶有明顯工業化意象的景物開始出現,錢學森更是在之后提出了“城市山水”和“山水城市”的概念,繼而都市題材山水畫體系逐漸形成。相較而言,都市花鳥畫的發展及概念的提出稍顯滯后,其實踐和探索也還處在初級階段。但不可否認的是,都市的飛速發展,文化精英的持續輸入,都市文化的不斷沖擊已然改變了原有農耕時代的藝術文化格局。布谷鳥的鳴叫不再預示著農耕的播種,它淹沒在都市的車水馬龍中,成為一種文化心態的轉變;林木竹草的生長不再依托于大自然的風霜雨露,而消逝在高樓的層層疊起間,成為一種自然的異化。花鳥畫家對自然花鳥的感悟在社會環境的迅速變革中已逐漸轉變成對生存方式的解讀。生活在都市中的花鳥畫家們無法再寄情于高山流水和自然界的萬千物象,轉而突破傳統題材視野的界限,將都市景觀中的諸多元素巧妙地與花鳥相結合,從而形成了有別于“自然花鳥”的“都市花鳥”。可以說,都市花鳥畫指的是在中國花鳥畫領域中出現的以描繪都市生活和都市景觀(人造景觀)為主要表現對象,以都市文化為基點的花鳥畫表現形式,是花鳥畫在現代都市中對新生態的一種思考與回應,或者說,是傳統花鳥畫的一種現代方式。由此一來,一個在工業形態下由鋼筋水泥所構筑的“人造的自然”大致便勾勒出了都市花鳥畫的基本輪廓。都市作為城市文明投射在藝術上的映象,便構建起了都市花鳥畫的精神支柱。

那么,都市文化下的生態體系,則成為了都市花鳥畫不可回避的表現內容。他們通過“兒女情長”式的對生活的滲透,描繪出了不同于靜謐祥和的“怡然自樂”與“含情脈脈”的自然風光。如果說傳統花鳥屬于自然花鳥的話,那么都市花鳥則屬于文化花鳥。一方面是對都市環境的厭倦,另一方面又是對都市便捷的依戀。都市與自然的關系在都市花鳥畫的表現上像是場“心照不宣的相互欺騙”,“人與自然的異化”成為了當下都市、人類、自然三者間的最大矛盾,都市、花鳥、文化間的相互碰撞則引發了人們對都市人文景觀的無限需求。漸漸地,公共藝術、都市綠化被帶入到新的花鳥題材及新的文化語境中去,都市花鳥畫開始承載起對都市生態審美的使命,繼而將對主體的生命體驗及精神解放化成了都市生態體系構成中的重要組成部分。從歷史的角度上來說,這是“文化生物鏈”中的必要階段,從美學的角度上來看,則屬于審美理念在都市環境中的突破和創造。也只有通過對外在形式的描繪深入到精神文化的內涵,再由內在涵養的升華引導著外在形式的發展,才能完成從對形式、觀念的表面思考向人文主體的思維方式的轉變,才是都市花鳥未來可行性發展的正確路徑。

而實際上,都市本身在時代的發展下就帶給了花鳥畫一場超感的景觀盛宴。其自身所蘊含的審美文化內涵及都市文化內容在無形中就已開拓了花鳥畫的新視野,其獨特的地域性、典型性特征又為花鳥畫的現代性賦予了帶有符號化的標志作用。而恰恰我們需要做的即是將這場“視覺的盛宴”通過花鳥的表現形式呈現于觀眾,通過對景觀的心理認同來建構都市人被虛幻了的主體意識。這些在傳統繪畫中不曾出現的物象既是都市文化的物質載體,又是都市生活的組成部分,它已逐漸被都市花鳥畫所接受并具備著未來持續發展的可能性。它的出現,讓傳統與現代、自然與人為、田園與都市在無形之中搭起了座橋梁,在對傳統花鳥畫精神延續的同時,對當下都市生存環境有了新反思與再建構——建構了一種隱性生態審美的話語體系。換句話說,有都市景觀參與的都市更像是“一種共同體的理想”,有都市情懷的花鳥畫即是將都市中的生活賦予花鳥的情調之后所產生的現代新形式。筆者有理由相信,“審美和文化作為一種直接的生產力”已經被社會所認同,而將公共藝術、綠化景觀融入到對都市花鳥畫的表現形式中恰巧符合當下社會對審美與文化的雙重需要。尤其是隨著都市的發展,政府對公共建設及景觀的投入必然加大,花鳥畫家更易于在都市生活的環境中尋找到對生態文化的共鳴,為中國畫的發展找到更完美的契合點,都市花鳥畫的提出可使花鳥畫的發展在時代的推動下邁上新的臺階。

廖卉玨

筆名婉辰,1990年出生,湖南長沙人。碩士研究生畢業于湖南師范大學,導師鄭林生先生。中國藝術研究院博士,師從蘇百鈞先生。

中國美術家協會會員、中國工筆畫學會會員、湖南省美術家協會會員、湖南省畫院青年畫院畫家、長沙花鳥畫協會理事。

應邀參與Mulberry品牌產品設計。

出版個人畫集《工致蘇門——廖卉玨作品集》《花開無聲》。作品錄入《中國當代藝術文獻》以及多次在《中國美術》等刊物上發表。