國內外香辛料法規對比及主要問題分析

王家祺,王君

(國家食品安全風險評估中心,北京 100022)

香辛料是一類具有天然滋味或氣味、可用作食用調料或者調味品的物品,其能夠使食品呈現香、辛、麻、辣、苦、甜等特征滋味或氣味,一般由植物的特定部分或其干制品組成。香辛料的種類繁多,國內外常用香辛料品種差異較大。本文對國內外標準、法規中的香辛料名單、指標情況進行了對比研究,旨在促進和引導我國香辛料行業的規范化發展,提高香辛料產品質量和安全,為建立我國香辛料合理的管理模式提供理論參考。

1 資料與方法

1.1 資料來源

收集整理國際食品法典委員會(CAC)、國際標準化組織(International Organization for Standardization,ISO)、國際香辛料貿易聯合會(Organization of Spice Trade Association,IOSTA)、歐盟、美國、加拿大、韓國、中國等國家和地區有關香辛料的法規標準,梳理香辛料名單、技術指標的有關規定。

1.2 方法

整理國內外法規標準中香辛料名單、技術指標規定,找出我國標準、法規中的香辛料名單、技術指標的差異,總結我國香辛料標準管理的缺點和不足,以及未來研究的重點關注問題,提出我國香辛料標準合理的管理思路。

2 結果

2.1 標準概況

2.1.1 我國香辛料標準概況

目前我國對香辛料的名單、技術指標的管理歸口部門較多。食品安全國家標準體系中雖無專門的香辛料產品標準,但在通用標準中有3項,即: GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,分別規定了香辛料的污染物限量、農藥殘留限量和添加劑的使用。

我國香辛料有關的推薦性標準發布部門較多,包括原質監總局、國標委發布的GB/T 12729《香辛料和調味品》系列標準、具體產品質量標準,如GB/T 22300-2008《丁香》、GB/T 7652-2016《八角》等,GB/T 21725-2008《天然香辛料 分類》1項;原農業部發布的農業標準4項:NY/T 488-2002《楊桃》、NY/T 455-2001《胡椒》、NY/T 483-2002《香莢蘭》、NY/T 1071-2006《洋蔥》;綠色食品通用標準1項:NY/T 901-2011《綠色食品 香辛料及其制品》;由原商務部發布的行業標準1項:GB 8860-1988《脫水洋蔥》,該標準標齡較長,目前未見廢止公告。

2.1.2 國際香辛料標準概況

國際食品法典委員會(CAC)下設香辛料和烹調用芳香植物法典委員會(CCSCH)共發布了3項產品標準《黑、白、綠胡椒》、《小茴香》和《干制百里香》對上述產品的定義、質量規格、等級、理化指標、食品添加劑和衛生指標等有規定[1-3],其中污染物、微生物、添加劑等多參考CAC的通用標準規定。

國際標準化組織(ISO)的農產食品委員會(ISO/TC34)下設香辛料和調味品分技術委員會(ISO/TC34/SC7),至今制定了77項標準(包括標準勘誤和修改稿),包括:3項名詞術語標準,50項產品標準、23項檢驗方法標準以及1項操作規范標準,發布產品標準如胡椒(黑胡椒、白胡椒)、小豆蔻、藏紅花、香草、辣椒、薄荷等,被我國產品標準采納參考。

國際香辛料貿易聯合會(IOSTA)的成員包括歐洲香辛料聯合會(ESA)、美國香辛料貿易聯合會(ASTA)、加拿大香辛料聯合會(CSA)、歐盟香辛料協會(ESA)、印度香辛料出口商論壇(AISEF)、日本香辛料聯合會(ANSA)等各國香辛料貿易組織,頒布了《香辛料良好農業規范通用規則》(GeneralGuidelinesforGoodAgriculturalPracticesforSpices),但該聯合會不制定具體的產品標準,其成員協會制定了相關的質量規格標準,如ESA制定的系列文件《烹飪用草藥及香辛料名單》(ListofCulinaryHerbsandSpices)、《烹飪用草藥及香辛料定義》(DefinitionsofCulinaryHerbsandSpices)、《烹飪用草藥及香辛料重金屬及磁污染——風險評估》(MetallicandMagneticContaminationsinHerbsandSpices-RiskEvaluation)等為歐洲香辛料市場的規范和食品安全提供了依據和保障。

歐盟除了ESA對香辛料的規定外,還在(EC) No 1881/2006中對香辛料規定了真菌毒素限量指標,但歐盟委員會未對香辛料規定單獨的產品標準或指令,將市場規范職能交于行業協會或貿易聯合會,從歐盟委員會層面僅對安全指標進行規范。

美國食品和藥物管理局(FDA)是香辛料安全和衛生監管的主要機構,FDA認為香料應當是“公認的安全”(GRAS),應當符合聯邦食品、藥品和化妝品法[4]第201(s)條(21)(CFR 182.10 Spices and Other Natural Seasonings and Flavorings)的規定;此外,美國海關和邊境保護局(CBP)、農業(USDA)和環境保護署(EPA)對美國香辛料貿易具有管轄權。在美國FDA對香辛料的定義中,還明確了傳統上被認為是食物的物質除外,如洋蔥、大蒜和芹菜如果在傳統食用中食用的話,不屬于香辛料,如果用作調味、調香等用途時,才可被列入香辛料范疇,確定了以用途劃分是否屬于香辛料的原則。同時,美國香辛料貿易聯合會(ASTA)2016年在國際香辛料貿易聯合會(IOSTA)發布的良好農業規范通用規則文件基礎上進行更新,制定了美國的《香辛料良好農業規范通用規則》,使香辛料企業了解向消費者提供清潔、安全香料的責任,該組織在2017年出臺的《衛生安全的香辛料——美國香辛料貿易聯合會導則》(GuidancefortheAmericanSpiceTradeAssociation-CleanandSafeSpices)中對香辛料的安全衛生指標等進行了規定。

加拿大《食品藥品法》(FoodandDrugRegulations)中第7部分規定了“香辛料、調味品及佐料”,除了香辛料外還規定了沙拉醬等復合調味料。對甜胡椒或甘椒、大茴香或大茴香種子、羅勒或甜羅勒、香葉或月桂葉、葛縷子或葛縷子種子、小豆蔻或小豆蔻種子、辣椒粉或辣椒、芹菜籽、芹菜胡椒、肉桂或桂皮、錫蘭肉桂、丁香、芫荽或芫荽種子、小茴香或小茴香種子、咖喱粉、蒔蘿子、茴香或茴香籽、胡蘆巴、生姜、肉豆蔻干皮、馬郁蘭、芥菜籽、芥末、芥末粉或研磨芥末、肉豆蔻種子中的核仁、牛至、紅辣椒、黑胡椒或干胡椒、白胡椒、罌粟籽、迷迭香、鼠尾草、香薄荷、芝麻籽、龍嵩葉、百里香、姜黃等36項產品標準中對拉丁名、灰分等理化指標作出規定。

韓國的《食品法典》(FoodCode)第12部分的12-3規定了“咖喱”的定義、食品類型、大腸菌群、菌落總數、大腸桿菌等限量值,12-4規定了“辣椒粉或切碎的辣椒”的定義、灰分、大腸桿菌等指標,12-5規定了“香辛料制品”的定義、加工標準、食品種類、大腸桿菌、大腸菌群等限量值等。

2.2 香辛料名單

2.2.1 我國香辛料名單

我國目前沒有明確地提出統一的強制性香辛料名單。國家標準中對香辛料名單有規定的主要是GB/T 12729.1-2008《香辛料和調味品 名稱》、GB/T 21725-2017《天然香辛料分類》2項標準。其中,GB/T 12729.1-2008標準列出了我國常用的68種香辛料名單,非等效采用了ISO676:1995的部分香辛料,對于ISO標準中41個不適合我國種植的或目前未形成市場化規模的香辛料植物品種未加采納。GB/T 21725-2017是香辛料分類標準,按呈味特征對天然香辛料分為:濃香型(18種)、辛辣型(20種)和淡香型(29種)三類,共67種,與GB/T 12729.1-2008中規定的68種相比刪除“罌粟籽”,依據為《關于加強罌粟籽食品監督管理工作的通知》(衛監督發[2005]349號)的要求:“罌粟籽僅允許用于榨取食用油脂,不得在市場上銷售或用于加工其他調味品”。

我國發布的公告中對香辛料有規定的有,新食品原料公告和“既是食品又是藥品的物品名單”。原衛生部(現國家衛生與計劃生育委員會)在2010年第9號公告中規定“顯脈旋覆花(小黑藥)Inulanervosawall.ex DC”明確作為調味品使用,食用部位為根莖,不適宜嬰幼兒食用[5]。2002年在“既是食品又是藥品的物品名單”中規定了87種食藥同源的物品可以作為食品食用[6],此外,對比GB/T 12729.1-2008中香辛料列表與該名單重合的有10種,分別為丁香、八角茴香、小茴香、肉豆蔻、花椒、姜、砂仁、高良姜、甘草、芝麻。2018年國家衛健委又將當歸、山柰、西紅花、草果、姜黃、蓽茇6種物質納入按照傳統既是食品又是中藥材的物質目錄管理,僅作為香辛料和調味品使用。

主要國際組織和國家對香辛料名單有規定的有ISO、ESA、美國、加拿大、韓國等,ISO在ISO 676:1995《植物學術語定義》(SpicesandCondiments-BotanicalNomenclature)中列出了109種香辛料,對范圍、術語定義、命名法則等內容進行了規定,列出了植物學名、種屬、英語和法語名稱以及使用部分的列表;歐盟在ESA出臺的《ESA烹飪用草藥及香辛料名單》中規定了86種最頻繁交易的干藥草和香辛料的通用名稱、植物學名稱、食用部分、主要的種植區域以及草藥和香辛料的歸屬等內容;美國FDA在GRAS名單(§182.10 Spices and Other Natural Seasonings and Flavorings)中列入83種香辛料的學名、植物學名稱等信息;加拿大在《食品藥品法》的第7部分規定了36種香辛料(或其使用部位);韓國在《食品衛生法典》的第1章食品分類部分將“草藥及香辛料”列為植物來源的食品,同時規定了草藥類(刺果番荔枝等33種)、香料、水果或漿果(杜松果等8種)、種子類香辛料(芥菜籽等12種)、根或根莖類香辛料(姜黃根1種)和其他香辛料(肉桂等4種),但不限于列出的商品舉例。

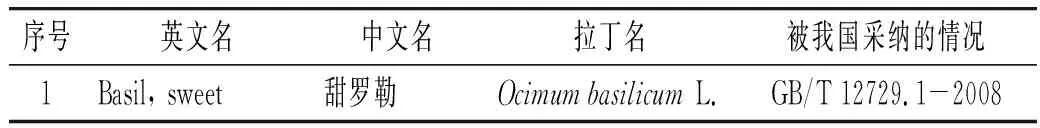

ISO 676:1995、美國GRAS名單是國際香辛料貿易中使用較多的香辛料名單,對比上述兩個名單和我國國家標準和公告中規定的香辛料品種后發現,美國采用的ISO名單香辛料共28種(具體見表1),其中有17種在我國在GB/T 12729.1-2008標準中已有規定,黑胡椒、鼠尾草、夏香薄荷、冬香薄荷我國已經制定了產品標準,另有大茴香、高良姜、牛至、摩洛哥豆蔻、棕芥子、綠薄荷、百里香(野生或蔓生)7種香辛料在我國無國家標準或相關公告規定。需要說明的是,牛至、高良姜的拉丁名在我國標準中的規定與ISO和美國不一致,說明品種不同;百里香在ISO和美國規定了野生或蔓生品種,我國無野生或蔓生百里香的規定;芥籽在我國的規定品種為黑芥籽,而ISO和美國規定是黑芥籽、棕芥籽。由此看來,由于地區和種植品種差異,我國與ISO、美國香辛料名單的規定僅少數幾種品種有所區別,規定差別不大。

表1 ISO、美國香辛料名單與我國標準規定情況Table 1 The spices list in ISO, the United States and China's standard provisions

續 表

2.3 重金屬限量

重金屬為香辛料中常見的污染物,來源主要有兩種途徑:一是香辛料種植期間從土壤環境中吸收;二是從大氣和灌溉水中吸收。因香辛料的使用部位不同,其重金屬含量有一定的差異,因而在香辛料制品中的殘留量不同,國際上對香辛料的重金屬限量規定較少。CAC對于重金屬限量規定一般在《食品和飼料中污染物及毒素》中[7],但對香辛料未設定限量值,對輻照香辛料有劑量的相關規定。IOSTA在《香辛料和烹飪用草藥的良好農業規范通用規則》中列出了香辛料中典型的重金屬污染有:鉛、鎘、鋅、錫、砷和銅,但未規定具體限量。ESA在《烹飪用草藥及香辛料重金屬及磁污染——風險評估》中指出,土壤中含有的金屬或磁性物質的天然礦物質可以嵌入或粘附在干燥的植物材料表面,收獲和收獲后的工序可能是一個來源的金屬污染,但也未規定重金屬限量值。此外,美國、加拿大、韓國的標準和法規中均未對香辛料中的重金屬限量進行規定。

我國的GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》中對香辛料的鉛限量進行了強制規定,為3 mg/kg,在推薦性標準NY/T 901-2011《綠色食品 香辛料及其制品》中對鉛限量設置為1,嚴于強制標準,同時還對鎘(0.1 mg/kg)、總砷(0.2 mg/kg)和總汞(0.02 mg/kg)進行了規定。

2.4 真菌毒素限量

國際上的香辛料主要產自熱帶或亞熱帶國家,如印度、斯里蘭卡等地,而我國香辛料的主要產區也主要集中在海南省、云南省、廣東省、四川省等氣候濕熱地區,因此香辛料在加工、貯藏、運輸和銷售中容易受霉菌污染,香辛料的真菌毒素污染問題也是目前全世界關注的重點。污染香辛料的霉菌主要來自曲霉屬、青霉屬、鐮刀霉屬、根霉屬、毛霉屬等,容易被污染的品種包括:辣椒、胡椒和姜等,主要產生的毒素有黃曲霉毒素和赭曲霉毒素。

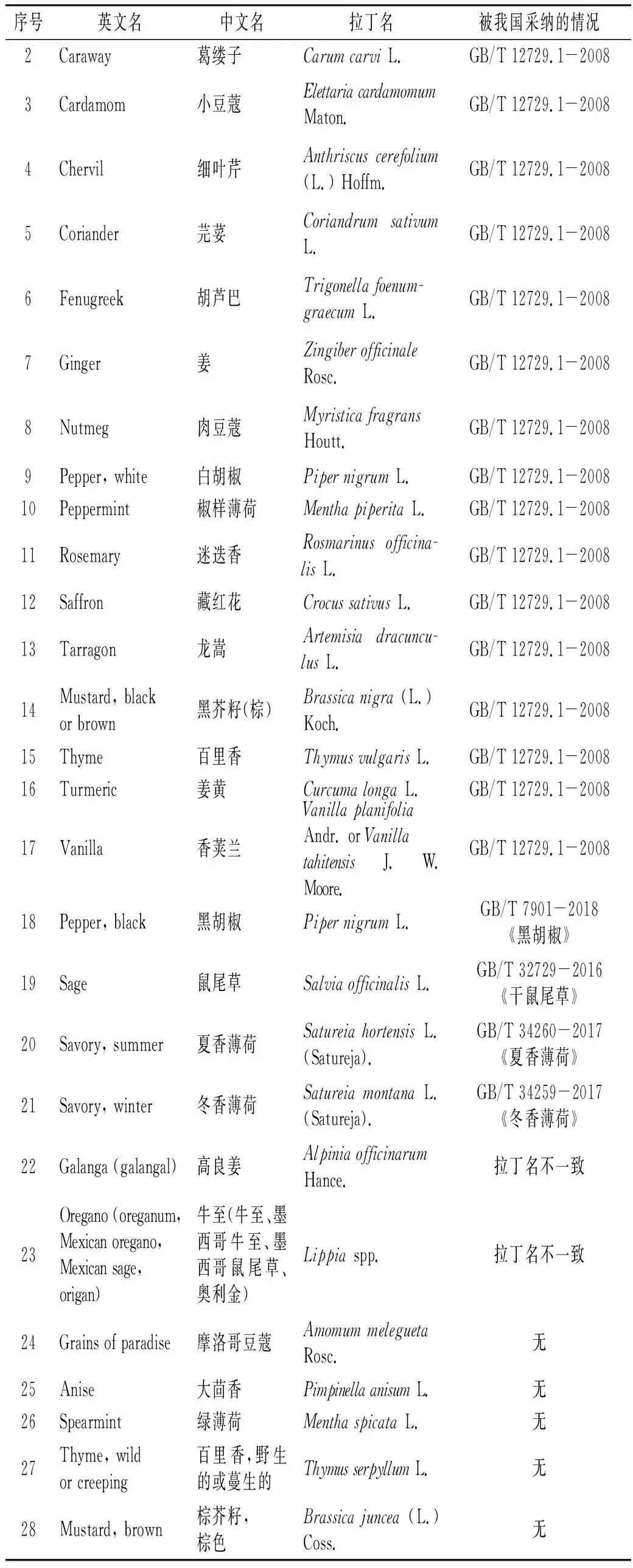

國際上對真菌毒素限量的規定也不多,僅歐盟在(EC) No 1881/2006中對香辛料真菌毒素設置了較為詳細的限量值。在辣椒屬(整個使用或磨碎使用的果干,包括辣椒、辣椒粉、紅辣椒和紅辣椒粉)、胡椒屬(果,包括白胡椒和黑胡椒)、肉豆蔻屬(肉豆蔻種子)、姜屬(生姜)、姜黃屬(姜黃根粉)、香辛料混合物中包含以上所列調味料中的一種或多種規定黃曲霉素B1、B2、G1、G2總量為10.0 μg/kg,黃曲霉素B1為5.0 μg/kg,赭曲霉素A規定為15 μg/kg,甘草(光果甘草、脹果甘草及其他種類)的甘草根(用作花草茶調料)中赭曲霉素A為20 μg/kg。CAC、美國、加拿大、韓國的標準和法規中未對香辛料設置真菌毒素限量。

目前我國對香辛料中真菌毒素的限量雖尚無強制性標準,但NY/T 901-2011《綠色食品 香辛料及其制品》標準中對赭曲霉素A有規定,且設置規定嚴于歐盟標準,其他指標與歐盟標準一致,見表2。

表2 歐盟和中國標準中對香辛料真菌毒素限量的規定Table 2 The limits of fungal toxins in spices in the standards of EU and China

2.5 微生物限量

香辛料采集后在運輸、貯藏過程中容易受微生物污染[8],常見的有致病菌、霉菌、酵母菌、大腸菌群等,但香辛料后續加工過程中常采用輻照殺菌、微波殺菌、高溫瞬時蒸汽殺菌、批次式高溫瞬時殺菌等殺菌方式,且多數香辛料自身具有抗氧化和抑菌作用,有研究發現八角茴香、生姜、花椒、大蒜、山蒼子、薄荷、桉葉、牛至和紫蘇等香辛料提取液對金黃色葡萄球菌、枯草芽孢桿菌、大腸桿菌均有不同程度的抑制作用;鼠尾草、九層塔、香果和辣椒均能抑制李斯特菌的生長;山蒼子、丁香、肉桂和牛至的提取物,對霉菌和酵母菌有殺菌作用[9]。

因此,高校在閱讀服務方面一定要有所改革,尤其是通過手機移動端設備進行在線閱讀服務模式上,不斷適應新趨勢,因勢而新。通過打造高校聯盟在線互動閱讀也許可以提升學生對閱讀的興趣,將閱讀內容與學生的課堂學習、生活社交相結合來提升學生的閱讀動力,同時也要通過不斷努力、不斷擴展、不斷完善來滿足學生在閱讀服務上衍生出的其他需求。

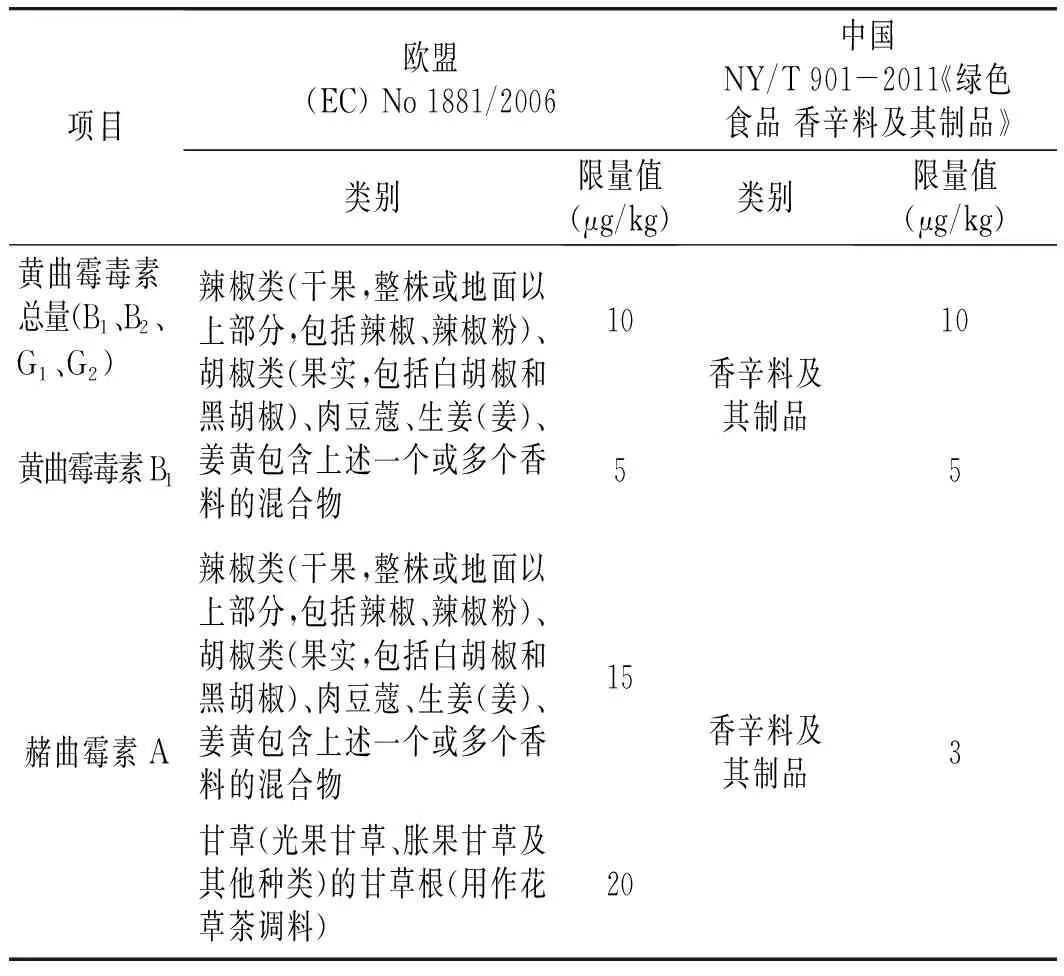

因此,各國對香辛料微生物的限量規定較少,僅韓國、中國有規定。韓國的《食品法典》中對香辛料制品、咖喱粉和咖喱(液體除外)設置了“產氣莢膜梭菌”不得超過100/g,對于其他經巴氏消毒或滅菌的食品,或只供直接食用而無須進一步加工或烹煮的加工食品(非特指香辛料)設置了沙門氏菌、單增李斯特氏菌、蠟樣芽孢桿菌、金黃色葡萄球菌等致病菌限量;指示菌指標的設置上,對香辛料制品、咖喱規定了大腸菌群、大腸桿菌指標,同時對辣椒粉或切碎的辣椒中的大腸桿菌設置指標,對于咖喱中的菌落總數設置指標,采用分級采樣方法;對含有辣椒或辣椒粉的香辛料制品以及辣椒粉中設置了霉菌指標。我國在NY/T 901-2011《綠色食品 香辛料及其制品》中對即食香辛料調味粉的致病菌限量(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、菌落總數、大腸菌群和霉菌限量進行了相對嚴格的規定,但未采用分級采樣方案,強制性標準中未規定微生物限量,見表3。

表3 韓國、中國標準中香辛料微生物限量規定對比Table 3 The comparison of microbial limits in spices in the standards of South Korea and China

2.6 農藥殘留限量

香辛料來源于植物,在種植過程中的農藥使用及農藥殘留對人體的危害引起了各國的重視,各國加強了對香辛料中農藥殘留的研究和管理,并建立了一系列限量(MRLs)標準,這些標準的建立保證了香辛料的產品質量及安全性,同時也有利于促進相關農產品的國際貿易[10]。各國對香辛料的使用基本按照食用部分的類別進行劃分。

CAC通過農藥殘留聯席會議(JMPR)對香辛料中農藥殘留監測數據進行評估,推薦農藥殘留限量標準評估和推薦農藥MRL標準草案,通過國際食品法典農藥殘留委員會(CCPR)將草案進行審議并提交CAC大會,CAC將香辛料在農藥殘留中的使用類別分為9類,包括籽粒類、果實和漿果類、樹皮類、根和根莖類、芽類、花和柱頭類、種皮類、柑橘類以及干辣椒類,并列舉了具體香辛料品種;歐盟于2006年修訂了EC396/2005條例,建立了用于制定農藥殘留限量值的作物分類,包括新鮮或冷凍水果、谷物、香辛料及糖料作物等12組,并對每組逐級進行細分,食品分類更加細化和全面,其中對香辛料分類為籽粒類、果實和漿果類、樹皮類、根和根莖類、芽類、花和柱頭類以及種皮類共7大類,列出了具體香辛料品種;美國環境保護署(EPA)負責制定該國有關農藥在食品和飼料中的殘留量標準,根據農藥在香辛料中以及在其他農產品中的殘留數據,結合毒理學數據和居民膳食數據評估農藥的總體暴露危害和風險,EPA對香辛料作物分類在EPA Crop Group Tables (2018)的第19類農產品(19-B亞類香辛調味料)中規定有:種子類(八角茴香、胭脂樹、葛縷子等)、果實類(茴芹、孜然、蒔蘿)、花蕾類(刺山柑、藏紅花、丁香)、刺芹的莖、歐當歸的根、罌粟果殼和桂皮等類別;我國在GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》中將香辛料統稱為調味料,分為葉類、果類、種子類、根莖類及干辣椒果實5大類,確定了我國香辛料中可以使用的農藥類別及殘留量[11]。

2.7 其他指標

除了安全指標外,各國對部分香辛料品種還規定了質量規格要求,包括香辛料中灰分、雜質、大小規格、成分含量等要求。CAC在《黑、白、綠胡椒》、《小茴香》和《百里香》產品標準中設置了不同的質量規格指標,如《黑、白、綠胡椒》對3種胡椒的水分含量、總灰分、非易失性醚提取物、揮發油、胡椒堿含量、酸不溶性灰分等提出要求;美國ASTA在《衛生安全的香辛料——美國香辛料貿易聯合會導則》中對“甜胡椒”等32種香辛料規定了“外來物質清潔規格”,包括:昆蟲尸體(整體)、哺乳動物排泄物、其他動物排泄物、霉菌、昆蟲污染和昆蟲本身、外部或外來異物等,其中的“外來物質”被定義為與產品本身無關的一切,包括但不限于石頭、污垢、金屬絲、繩子、莖、棒、無毒的外來種子、排泄物、糞便和動物污染等。

我國在GB/T 15691-2008《香辛料調味品通用技術條件》中對篩上殘留量、水分、總灰分、酸不溶性灰分進行了規定,在NY/T 901-2011《綠色食品 香辛料及其制品》標準中對總灰分、酸不溶性灰分的規定與前者一致,但水分指標比前者嚴格,篩上殘留量在NY/T 901-2011中規定為磨碎細度,僅對“即食香辛料調味粉”中規定。由于香辛料種類繁多,不易制定統一指標,一般在具體產品標準中有更細致的規定,如篩上殘留量、水分、總灰分、酸不溶性灰分在GB/T 23183-2009《辣椒粉》中有規定,但對水分和酸不溶性灰分的規定,與GB/T 15691-2008、NY/T 901-2011相比指標更加嚴格,更有針對性。

3 討論及建議

3.1 香辛料名單的管理模式

我國尚未制定強制性的香辛料名單,香辛料名單是否應當強制是長期以來研究和討論的重點問題。對于香辛料名單的性質,國際組織和其他國家均未作為強制性名單發布,ISO在ISO 676:2009標準范圍中也說明了該標準所列并非完整的香辛料清單。隨著我國市場上常用的香辛料種類不斷擴大,若將香辛料名單進行強制規定,即以強制性標準的形式來規定香辛料名單,則不利于行業和貿易發展。

我國在相關標準和公告里列入的品種常用作監管的依據,雖然我國標準和公告中已經規定了較全面的常用香辛料品種,但對于一些原本無食用習慣的外來香辛料以及在我國有傳統食用習慣的一些地方特色香辛料不在上述標準、公告中,仍有部分香辛料存在“缺乏食用依據”等問題,給監管和行業發展帶來困難,如企業標準備案時擬用作“香辛料和調味料”類別使用的南姜、胎菊、黃金菊、海青菜、藤椒、山胡椒、白扣、香砂、郁金、靈香草、紅豆蔻、草豆蔻、檸檬葉等品種,行業在應用此類植物原料時對于是否可以用作食品原料,表示困惑。因此,亟需研究香辛料品種的食用安全性,保障消費者的安全和健康,便于監管和行業發展。

3.2 既是水果蔬菜又是香辛料的屬性問題

我國的部分香辛料既可以作為蔬菜食用,又可以作為香辛料食用,做好此類品種的研究,對于安全指標的合理設置和對應有重要意義。對于兼用兩種性質的植物,可以從使用目的和使用量上區分,香辛料的使用目的主要為賦香、調香、調味,使用量一般較少。同時,可以食用部位和食用方式區分,從名稱上看,在GB/T 12729.1-2008中列出的兼有蔬菜和香辛料屬性的品種有洋蔥、大蔥、韭蔥、蒜、小蔥、蒔蘿、香旱芹、辣根、辣椒、芫荽、小茴香、薄荷、甜羅勒、香椿、姜等,兼有水果和香辛料屬性的品種有楊桃、芒果、石榴等,但芒果的食用部分為未成熟果實,石榴的食用部分為種子(帶外種皮肉質干燥),均不是傳統水果食用部位和食用方式,可做區分。

3.3 香辛料中真菌毒素污染

香辛料的生產、加工、包裝和銷售過程較復雜,且延續時間長,涉及多個場所,加工環節涉及到清潔(如挑揀、分類,以剔除雜物)、分級、浸泡、切片、干燥、研磨等,各個環節所處的環境不同,容易受到霉菌污染,從而產生真菌毒素。雖然香辛料作為調味品使用量較少,但是長期少量多次攝入也會造成真菌毒素在人體內的蓄積,為了更好地保護消費者健康,香辛料中真菌毒素污染應該引起重視。為加強過程控制,CAC針對香辛料中真菌毒素污染制定了《預防和減少香辛料中真菌毒素操作規范》[12],通過在食品鏈各個環節采用的特定良好農業規范(GAP)、良好生產規范(GMP)和良好儲存規范(GSP),合理降低香辛料中真菌毒素含量水平,以預防性措施降低消費者風險。同時制定了《低水分含量食品衛生操作規范》對“香料和干香草”的運輸、儲存等進行衛生操作規范[13]。

我國尚未制定香辛料的真菌毒素限量值,但是正在制定《食品中真菌毒素的污染控制規范》。在此規范制定時,應當對香辛料的真菌毒素污染問題特別進行過程控制,從采收前、采收后、干燥、運輸(來源植物)儲存、工業加工條件等方面進行全鏈條的風險管控,在真菌毒素污染的主要環節與任何明顯的真菌污染源(土壤、水質差和發霉的香料)接觸的可能性達到最小化,對于影響和產生真菌毒素的環境條件如溫度、濕度等進行控制研究,同時在科學風險評估的基礎上,結合我國實際決定是否應當設置香辛料的真菌毒素限量值,從而起到防止香辛料中真菌毒素污染的目的,保障食品安全。

3.4 香辛料食品輻照問題

香辛料在原料采收、加工貯藏過程中易受到微生物的污染,傳統的殺菌方式如高溫滅菌、添加防腐劑、化學熏蒸等由于處理時間長、滅菌不徹底往往會影響調味香辛料的原有風味及營養成分,難以達到較高的安全衛生營養要求,傳統的香辛料殺菌工藝也不能對霉菌引起的真菌毒素污染進行徹底的消除[14]。食品輻照(Food Irradiation)技術是利用鈷-60和銫-137等放射源所產生的電離輻射(X 射線、γ射線或電子束)與物質的相互作用所產生的物理、 化學和生物反應,對食品進行非熱加工處理,以改進產品品質,抑制發芽、殺蟲滅菌、推遲成熟的新型儲藏保鮮的加工技術。研究表明,輻照技術能有效地控制香辛料的微生物污染,延長調味品的貯藏期,對香辛料品質如揮發油和其他化學成分的影響不大,因此香辛料食品的輻照技術成為研究熱點[15]。

1980年,聯合國糧農組織/世界衛生組織/國際原子能機構(FAO/WHO/IAEA)認為,用低于10 kGy劑量輻照處理的任何食品,不會引起毒理學上的危害,因此用這樣的劑量所照射的食品不再需要做毒性試驗[16]。1983年,CAC正式頒發了《國際輻照食品通標準》、《食品輻照設施運行國際推薦準則》,規定輻照處理安全劑量在10 kGy以下。2003年CAC又通過了《輻照食品國際通用標準》和《食品輻射加工工藝國際推薦準則》,規定在必要時可采用10 kGy以上的輻照劑量[17]。我國制定GB 14891.4-1997《輻照香辛料類衛生標準》對輻照香辛料的吸收劑量限制和照射要求作出規定,制定GB 18524-2016《食品安全國家標準 食品輻照加工衛生規范》對輻照食品加工的輻照裝置、加工過程等有嚴格規定。目前關于輻照食品的安全性以及對人類健康是否有影響方面仍有爭議,因此應當加強香辛料輻照安全性和管理體系研究,加大宣傳力度,在香辛料中合理使用輻照技術,保障消費者安全和行業健康發展。

4 結論

通過對國際食品法典委員會(CAC)、國際標準化組織(ISO)、國際香辛料貿易聯合會 (IOSTA)、歐盟、美國、加拿大、韓國、中國等國家和地區有關香辛料的法規標準的對比分析發現,我國雖無需制定強制性香辛料名單,但應加強我國常用香辛料品種研究,區分既是水果蔬菜又是香辛料的品種屬性,以便于監督和行業發展。我國在香辛料技術指標的管理方面相對完善,但應加強對香辛料生產過程中主要風險點的控制管理,加大香辛料真菌毒素污染研究,重點對香辛料生產過程中的主要風險環節:種植、收獲、濕處理、干處理、儲存和運輸、包裝容器、填充物和運輸等進行控制。同時,對于香辛料的輻照進行合理使用和宣傳,對有文獻資料記載含有活性成分的香辛料應當加強安全性、成分、食用方法、食用量的研究,保證食品安全。