書院式通識培訓:打造區域中小學干部文化軟實力

李君美

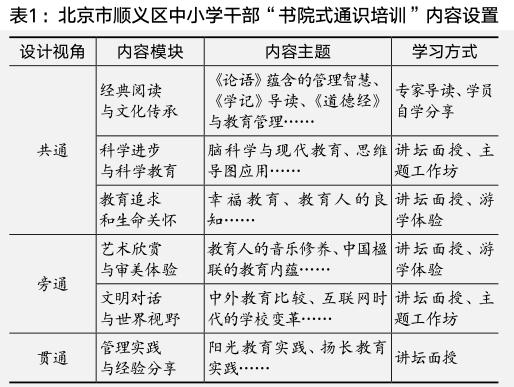

摘要北京市順義區基于區域干訓工作中文化素養內容不足的短板,探索實施書院式通識培訓。一方面基于“三通”(共通、旁通、貫通)視角,系統規劃設計六大內容模塊;另一方面融匯講壇面授、主題工作坊、游學體驗等多種學習方式,保障培訓真實落地。書院式通識培訓的實施提升了區域內中小學干部的文化綜合素養,也助力區域培訓課程體系日臻完善。

關鍵詞 中小學干部培訓;通識培訓;書院式培訓;文化軟實力

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2021)01-0055-03

文化素養作為中小學干部重要的軟實力,是其立業的根基,關乎其可持續發展。從現實來看,伴隨我國各級各類干訓項目的開展,中小學干部在教育管理方面的專業素養普遍得到一定程度的提升,但在文化素養方面還有待加強。近年來,北京市順義區基于中小學干部素養培育中的短板,探索構建了“163”書院式通識培訓模式,不但推動區域干部培訓課程體系日臻完善,更有效提升了區域內中小學干部的綜合素養。

一、瞄準培訓短板,探索區域干訓工作變革新路徑

順義區干訓部門堅持問題導向,以實踐改進為旨歸,不斷提升干部培訓的效能。近年來,在“精準培訓”思路的引導下,培訓部門更加重視對各級教育干部的“崗位勝任力”培訓,表現為在分類分層分崗的專題培訓上著力較多,且注意力日漸向精微處聚焦,但對于文化修養、教育情懷等普適性內容的培訓卻存在缺失。針對這一短板,在開展“十三五”期間的中小學干部培訓工作中,我們專門增設了通識培訓內容,希望借此提高中小學干部在人文、科學、藝術等方面的文化綜合素養。

為了推動通識培訓有效實施,在探尋具體實施路徑的過程中,中國古代書院進入我們的視野。書院源自唐代私人治學的書齋和官府整理典籍的衙門,是一種由儒家士大夫創辦并主持的文化教育機構,主張“博學、慎思、審問、明辨、篤行”的學術追求,通過閱讀經典培養經世致用之才。在深入調研的基礎上,我們將古代書院的這些教學特點引入通識培訓,并通過系統規劃培訓內容、融匯多種培訓方式、優化教學組織管理,形成了具有區域特色的“163”書院式通識培訓模式,其中“1”是指一個培訓目標,即通過通識培訓提升中小學干部的文化綜合素養;“6”是指培訓內容包含六個基本模塊;“3”是指培訓采用三種基本方式。

二、基于“三通”視角,系統規劃書院式通識培訓內容設計

為了保證書院式通識培訓的系統性,我們經過調研和思考,在內容設置上確定了“三通”原則:一是“共通”,即培訓內容指向所有干部都應該具備的基本素養;二是“旁通”,即通過培訓讓干部接觸專業領域以外的內容,避免視野過于狹隘;三是“融通”,即通過培訓提升干部跨界思考、融會貫通的能力。基于“三通”視角,圍繞提升中小學干部文化綜合素養的主旨,我們將培訓內容劃分為六大模塊,每一模塊指向不同方面的內容(見表1)。

1.“共通”內容:培育處事治學的基本素養

我們基于“共通”視角共設計了三個內容模塊,分別是“經典閱讀與文化傳承”“科學進步與科學教育”“教育追求和生命關懷”。

其中“經典閱讀與文化傳承”重在提升中小學干部的文化修養和管理智慧。我們精心挑選了教育類、管理類書籍以及中華優秀傳統文化經典著作,并由專家導讀、學員自學及學習分享環節共同串聯起整個閱讀過程。“科學進步與科學教育”模塊內容包括與教育學、心理學等領域相關的前沿科學成果,同時針對中小學干部的現實需求,我們重點選擇了對教育發展影響更為直接的腦科學和學習科學類內容。為引導學員將相關研究成果應用于教育實踐,我們還聘請專業人士進行學習引領和指導。作為高階內容的“教育追求和生命關懷”模塊主要包含教育良知、生命關懷等,旨在引導中小學干部增強對教育本質的思考,激發其內心對真善美的向往,培養其關照生命成長的教育情懷。

2.“旁通”內容:提升教育管理視界與格局

我們基于“旁通”視角,共設計了“藝術欣賞與審美體驗”“文明對話與世界視野”兩個模塊。

對于中小學干部來說,提升藝術修養和審美情趣有助于促進他們對“全面育人”和“五育并舉”教育目標的理解、認同和深化。為此,我們在“藝術欣賞與審美體驗”模塊中主要設置了音樂、繪畫、書法等藝術教育內容,并主要通過講壇面授中的藝術欣賞專題來落實。“文明對話與世界視野”模塊的設計,則旨在幫助學員從容應對信息化和國際化浪潮的挑戰,增強信息技術駕馭能力和國際理解能力。

3.“貫通”內容:推動管理實踐智慧的提煉與共享

為了幫助中小學干部對日常的辦學經驗進行提煉和輸出,將理論和實踐進行融會貫通,我們基于“貫通”視角設計了“管理實踐與經驗分享”模塊,鼓勵學員通過總結分享自身的辦學成果,不斷提升經驗提煉能力和理論水平。同時,我們還邀請期刊編審等專業人士圍繞研究與寫作等進行深入講解,幫助學員學會提煉實踐智慧,優化專業表達。

三、融匯多種學習方式,保障書院式通識培訓真實落地

為了推動書院式通識培訓的有效實施,我們借鑒古代書院的基本做法,同時吸納現代書院注重學術交流和文化傳播的特點,采取了三種基本的學習方式,包括講壇面授、主題工作坊和游學體驗。

1. 講壇面授:推動理論成果和實踐智慧交相輝映

我們的講壇面授承襲了古代書院的“會講制度”,邀請專家學者和一線優秀中小學干部登臺講學,向區域內全體中小學干部開放。講壇面授課程圍繞六大模塊展開,每學期開辦一期,每期共提供六個主題供學員選學,時間基本固定在每周四,每個學員每期選學兩個主題即為合格,多選不限。

2017~2019年,我們共設計了六期36次面授課程。其中有來自新加坡南洋理工大學的教授為學員整體解析《十三經》,倡導學員擬定各自的年度讀經計劃,通過系統學習傳統經典領略其中蘊含的治學處事智慧;有來自國內腦科學研究領域的專家主講腦科學研究成果對基礎教育的指導意義,引導學員以實證科學成果為依據,改進自身的教育管理行為;還有來自北京師范大學等國內高校的專家學者通過“國際理解與教育”“移動互聯網時代的學校變革”等主題分享,拓寬干部的教育視野,增強他們對全球化和信息化的理解和接納。除了外聘專家,我們還選聘區域內部分優秀中小學干部登臺授課,通過以“講”代“培”、任務驅動的方式促使他們對自身的工作經驗進行理性思考和總結提煉,期間分別有學員分享了自己帶領校內教師學習《道德經》的體會,或是通過讀《學記》增進教育理解的感受等。

2. 主題工作坊:促進知與行的有效連接

考慮到有些培訓內容僅僅通過面授達不到由知轉化到行的目的,我們就針對重點培訓主題設計了工作坊培訓,這種方式主要依據培訓主題隨機安排,沒有與面授主題進行一一對應。在主題工作坊中,培訓師通過創設豐富的情境,引導學員充分反思自身的管理實踐;學員們通過與講授專家和同伴進行深度切磋,歷經審問、慎思和明辨的思維過程,助力科學思維和管理境界的提升。如我們曾就“基于腦科學研究成果改善教師思維”這一主題,邀請美國德保羅大學兩位教授開展了為期一周的主題工作坊培訓,學員們每天圍繞分享、選擇、反思、創新、批判性思考、解決問題、自我評估、互聯學習等學習環節深度參與,對于思維方式的改進起到了積極的促進作用。

3. 游學體驗:實現文化認同和教育情懷共提升

作為上述兩種培訓方式的有益補充,游學體驗是組織一部分對國學和儒家文化有濃厚興趣的中小學干部走進國內比較成熟的現代書院,感受書院的文化浸潤,參與書院的學術交流活動,由此增強他們對中華優秀傳統文化的內在認同,助力教育情懷的提升。如我們以上海浦江書院為培訓基地,組織部分干部開展了書院主題游學。在浦江書院的靜雅環境中,學員們通過品國學、行國禮、學國藝等系列體驗活動,實現了與傳統文化的連接。他們在動手插花以及對自身創作過程和作品的解讀中頓悟教育的真諦,即選材“有教無類”、剪裁“因材施教”、呈現“各得其所”。浦江書院所在的水博園內完整保存了一批明清時期石橋的原貌,書院王新華院長對這些橋的文化解讀為“彎腰躬背,只為渡人”,把“師”比作“橋”,學員聽之品之,為師者的教育情懷油然而生。

作為一種創新性培訓模式,書院式通識培訓不僅更新了中小學干部的學習觀念,增強了他們的知行轉化能力,而且推動了區域培訓課程體系的不斷豐富和完善,達到了成事又成人的工作目標。一方面,很多中小學干部在實踐中行動起來,或是在校內開設書院,引領師生開展儒家經典誦讀;或是對學校文化建設進行反思重構,在校內營造良好的教育生態等。在參加書院式通識培訓過程中,學員收獲更多的是心境的轉換和學習內驅力的增強,尤其是對家國情懷、傳統文化等有了更深的理解和認同,這正是我們開啟書院式通識培訓的初衷。另一方面,伴隨著書院式通識培訓課程的實施,順義區其他針對中小學干部的“分類分層分崗”專題培訓也在同步進行。兼顧“面”的“博學”課程和“點”上發力的“篤行”課程構成“T”型課程結構,形成順義區干部培訓課程的基本體系,為區域教育的高質量、可持續發展提供了支持和保障。

注釋:

① 本文系北京市普教系統干部培訓中心2017年立項課題“書院式干部培訓課程建設的實踐研究”(課題編號:GXKT135017)的研究成果。