超級媽媽、隱身爸爸與抑郁的孩子

安超

在文明社會的禮儀規范和彬彬有禮、八面玲瓏的面具之下,充滿了狂野、混亂的情感——憤怒、恐懼和大量的痛苦。這些未察覺的內心狀態導致我們日后后悔的言行,使我們遠離渴望的幸福。

——蘇珊·賽森格

20世紀以來,伴隨著快速工業化與現代化的浪潮,學校教育獲得了空前的發展與繁榮。批判教育學家伊萬·伊利奇稱這種“教育者的權限膨脹,甚至對學校外部社會的控制也日益增強”的社會為“學校化社會”。當下的中國是一個典型的“學校化社會”,正規教育及其衍生的文憑制度,占據了個體發展和社會篩選的方方面面,也對家庭教育帶來了沖擊和挑戰。其有兩個明顯的表現:一方面,全民競相加入“雞娃”的教育軍備競賽,現代父母尤其是中產家庭父母在高教育投入和高教育焦慮中掙扎;另一方面,中國兒童的抑郁率、自殺率逐年攀升,兒童身心健康發展狀況堪憂。

盡管學術界對成人焦慮、學業競爭壓力與兒童抑郁之間的關系尚無基于大數據研究的直接因果分析,但從筆者對一個中產階層知識分子家庭的追蹤研究來看,在高度私人化并遠離公共世界的、離心離德的“核心家庭”里,強規制化的家庭教育、高度焦慮與控制傾向的父母、兒童學業失敗與社會情感疏離/挫折,無疑對兒童成長有負面影響,并與兒童的抑郁癥候強烈關聯。本文是一個家庭教育敘事研究,所呈現的是焦慮的父母與抑郁的孩子之間的養育互動故事,旨在揭示兒童抑郁背后隱藏的中產階層密集式育兒面臨的“雙重束縛”的困境,警示規制化教育的限度,提倡兒童抑郁發生學的研究要轉向非線性認識論,建議成人要更多地辨識家庭困境而非診斷個體病癥以及改變過于理性化的溝通方式,呼吁政府和民眾建構尊重女性的照料與情感勞動,并鼓勵父母和孩子走進社會生活的社會制度與社會風氣。

“00后”一鳴(化名,下同)出生在B市一個有名的大醫院里。一鳴的母親勝男是這所醫院擁有醫學博士學位的“70后”醫生,其父親志學是從名牌大學碩士畢業后在全國各地奔忙的“70后”商人。由于祖輩沒有退休且工作繁忙,有職業潔癖的勝男在換了兩個保姆都不滿意的情況下,從醫院的主要崗位調到閑職崗位,親力親為帶孩子。幼兒園階段的一鳴尚外向活潑,從上小學時開始漸轉內向、怯弱,初中時與父母尤其是母親對抗激烈、漸成仇人,高中時因失戀而或歇斯底里或郁郁寡歡,屢有自殺嘗試,被當地醫院精神科診斷為抑郁癥。從一鳴的自述中,筆者發現他與父母的互動關系和走向抑郁的過程經歷了三個階段:“暴力—恐懼”的屈從依附階段,“規訓—反抗”的對立分離階段,“放棄—抑郁”的習得無助階段。

(一)一體兩面的溫柔和暴力

一鳴從小就是過敏體質,且體弱多病,比“別人家的小孩難養”(勝男語)。為了預防孩子生病,勝男“操碎了心”,“吃的、穿的、用的都格外費心思”,在衣食住行方面給予了一鳴無微不至的照料。在學業輔導上,本身就是學霸的勝男更是親力親為。然而,一鳴沒有繼承父母的勤奮品質和“學霸基因”,從小到大就“特別懶”“早上從來都是賴到最后一刻才起床”“干啥都是一叫一動彈,不叫不動彈”,學習成績在班級一直處于中下游。

另外,總覺得自己“老了”“不漂亮了”的勝男格外擔心丈夫經常在外面應酬會變心,每次都會旁敲側擊地詢問,而丈夫不耐煩的語氣又讓她更為惱火。本來前途大好的她為孩子犧牲了晉升的機會,在閑職崗位上高不成低不就;丈夫志學每次回來他們都會因為一些瑣事吵架,最后通常以丈夫“讓你們娘倆兒賄吃賄喝衣食不愁,回來沒個好臉色”的指責和勝男的哭泣為休止符。父母吵架時,一鳴常常跑出來橫亙在父母中間,大聲說“你們能不能別吵了”,而母親會把他推搡到臥室——“大人的事小孩別管”。每次吵架后,勝男對孩子的功課就會更為上心、更為嚴格,甚至輔以體罰。輔導功課總是讓母子倆同時充滿了挫敗感。勝男跟我回憶了小學輔導孩子作業時與孩子的一段對話:

勝男:“這道題我講了多少遍了,你沒聽是不是?”

一鳴:“我聽了!”

勝男:“聽了你還錯!你看看,你看看,你(用橡皮)擦了多少遍,本子都擦

爛了。我就沒見過這么臟的本子!考試還有卷面分!你腦子里整天想的什么玩意

兒!也不知道隨了誰!長大了你能當啥!掃大街都沒人要!”

一鳴:“我想當空氣……”(哭泣)

“我想當空氣”這句話把勝男“噎住了”“震住了”。勝男一直記得這句話,在一鳴后來被診斷為抑郁癥的時候,這句話常常在她心里回響。出于愧疚,勝男會用可口的食物、精美的禮物等來補償一鳴。對一向好強的勝男來說,職業停滯帶來的失落與壓抑,夫妻經濟狀態不平衡帶來的緊張與擔心,教育孩子的瑣碎帶來的勞累與挫敗,讓勝男內心充滿無處宣泄的憤怒。對弱小的一鳴來說,“母親一會兒對我又吼又叫,一會兒對我很溫柔”,這讓小時候的一鳴充滿了恐懼,做作業時戰戰兢兢,卻又對母親的溫柔、獎賞、補償充滿渴望,從小就像一只“抖抖索索的貓”。

(二)窺探與躲藏的游戲

上了初中之后,父親的生意更忙了,回家的次數和與勝男的話越來越少。一鳴有時納悶地想:“也許他們離婚了?”“但他們離與不離又有什么區別呢?”一鳴的學業壓力也更大了,但學業成績仍無太大起色。與此同時,一鳴在男同學的帶動下,迷上了打網絡游戲和看網絡小說,并遭到母親的強烈反對。母子二人展開了“貓捉老鼠”的戰爭游戲。勝男關掉了家里的網絡,并不定期檢查和清理一鳴的電腦。剛開始時,進入青春期的一鳴不再唯唯諾諾,與母親大吵大鬧,后來看到母親態度決絕,便“不想再跟她費口舌”,“轉向地下”與母親斗智斗勇。一鳴嘗試了很多手段,比如通過技術讓文件隱身,半夜等父母熟睡后偷看,想各種借口去同學家打游戲,攢錢買自己的平板電腦藏在家里的隱秘處備用等。

母親勝男處于一種“抓狂”的狀態,特別害怕兒子誤入歧途,但兒子“油鹽不進”。她用各種辦法想要讓一鳴意識到沉迷網游和網絡小說的危害,一有媒體報道網絡游戲危害和青少年犯罪的新聞,她就轉給兒子看。但一鳴每次回家把書包一扔,就回到自己的小房間關門閉戶,把她一個人晾在外邊。越是這樣,她內心越想了解孩子在隱秘的角落里到底在干什么,想通過各種方式窺探、盤問一鳴的情況,但始終進入不了孩子的世界。每次開車接送一鳴上下學的時候,面對母親的“旁敲側擊”,一鳴總會“像一只貓一樣把自己窩在后座”,不讓母親通過后視鏡窺視到他,對母親的問話從來都是用“嗯”“嗷”“好”“行”“呵”“哈”這樣簡單的詞回應,要不就用耳機塞住耳朵把音樂開到最大聲。

一鳴用“心驚肉跳”形容這段經歷。一是他瘋狂地閱讀一些恐怖小說、犯罪/刑偵小說、玄幻小說,包括黃色小說,這些內容本身讓他覺得心驚肉跳;二是他在閱讀的時候始終注意著母親的行蹤,總是豎著耳朵聽門外的聲音,怕母親奪門而入。這種感覺讓他既恐懼又享受,尤其是在一次次躲過母親的審查而取得“勝利”時,一鳴的內心總會“涌起報復的快感”。

也就是在這個時期,一鳴偶爾會涌起自殺沖動。比如:有時早上起來看到透過窗簾落在墻上的陽光,他就會“怔怔地望著墻上的光圈,想著永遠歸于沉寂就好了”;有時望著車窗外,他總有跳下去融入車流的沖動,“活著太無聊了”;特別喜歡站在高處,享受呆呆站在天橋上、山頂、樓頂的那種感覺,想象《臥虎藏龍》里女主角從山頂跳下去自由飛翔的感覺。這種隱秘的自殺沖動一直伴隨著他,而他從來沒有告訴過父母。

(三)教室最后一排的那個人

在父母動用關系并交了高額的擇校費后,一鳴進入了當地某重點高中寄宿讀書。寄宿是一鳴主動要求的,他跟母親的說辭是“可以有更多在校學習的時間,不用浪費時間來回跑”,內心是為了趕緊擺脫母親的控制。但寄宿生活沒有他想的那么輕松。作為一個“走后門兒的公子哥”(同學的評價)和“學渣”(老師語),嚴苛的寄宿管理、題海戰術、按成績流動排座等殘酷的學業競爭生活,讓一鳴成為“永遠趴在教室后排睡不醒”的那個人。

高一下學期,一鳴“愛”上了與他一樣始終坐在教室后邊的女孩子。兩個人有很多話說,經常在一起,有時一起逃課。然而,隨著更多地了解和相處,女孩子受不了一鳴的黏人、多疑、瘋狂的送禮物行為和情緒表達的不穩定而提出了分手。在屢次要求與女孩復合未果后,一鳴開始了自虐嘗試,把自己關在房里拒絕進食,從輕度割腕到深度割腕。而讓一鳴最受傷的,是他被醫院精神科診斷為抑郁癥時,母親臉上“恨鐵不成鋼”的壓抑表情和父親尷尬、帶有羞恥感的眼神,以及父親當場對母親沒有照顧好一鳴的指責。在女孩轉學失去聯系后,一鳴的世界坍塌了。母親對他的態度轉向小心翼翼并無限放任,但一鳴感覺不到任何快樂,“沒有勇氣生,也沒有勇氣死,只剩下無邊的黑暗”。

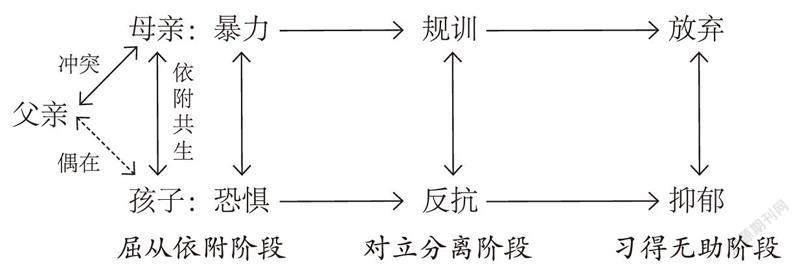

總的來說,從兒時“我想當空氣”的一句戲語,到初中時成為“貓鼠”游戲里隱秘的存在,再到高中時自殺失敗轉向抑郁仿若“空氣般的存在”,一鳴的悲劇故事不是個人的悲劇,而是一個“有核無心”的核心家庭的整體悲劇。在父親經常不在場、母親孤立無援的情境中,母子關系始終處在過度依附共生的狀態下,孩子與重要他人(主要是母親)的互動關系經歷了三個階段(見圖1)。

圖1 過度依附共生家庭兒童抑郁發展的階段

“暴力—恐懼”的屈從依附階段。失落、無助而壓抑的母親用暴力(責罵、威懾、體罰)和溫情(物質補償、照料關愛等)的交替來引導孩子聽話,而孩子迫于經濟、生活的依賴和對母親情感的需求屈從。

“規訓—反抗”的對立分離階段。隨著孩子擁有更強大的體魄和自我意識而想脫離母親的掌控時,母親用理性說教、規則宣稱、時空管制、多方窺探等方式來規訓孩子,而對孩子的真正需求不敏感;孩子用隱秘的方式開始對父母的反叛并從中獲得成就感。母子雙方處于對立和分離的狀態,并都有累積的挫折和憤怒。

“放棄—抑郁”的習得無助階段。當孩子離開父母的懷抱獨自面對社會生活的時候,面對學業失敗、同伴排斥和自主的親密關系建立失敗等巨大挫折時,面對重要他人的放棄(放任也是一種放棄)時,意識到家庭癥結問題如魔咒般存在而永遠無法解決時,孩子陷入徹底的無助和無望狀態而放棄希望和抵抗,走向抑郁。

中國家庭結構的改變和獨生子女政策所帶來的養育環境的改變,使得獨生子女一代和獨生子女二代的家庭社交關系、情感關系大為簡化。在傳統養育共同體坍塌的同時,由于沒有從兒時在大家庭生長起來的多類型親密關系的處理經驗,“獨一代”在建立小家庭之后,對孩子的誕生帶來的紛繁復雜的家庭關系——夫妻關系、親子關系、婆媳關系等深覺焦頭爛額,原本回避和隱藏的生活習慣沖突、文化價值沖突浮現而且不斷升級。在這個沖突不斷的核心家庭里,一鳴始終是家庭生態系統里“糾纏(母親)一抑郁(兒童)一不在場(父親)”三角關系的核心,處于父母沖突的旋渦中心。在這個家庭生態系統里,一方面,由于父親養家糊口而無法經常在場,母親和孩子處于過度共生的狀態,未能完成人格意義上的母子分離;另一方面,家庭沖突形成了死結,產生了眾多溝通上的“無解題”,讓孩子不斷面臨強大的分裂力量,最終把孩子推向無所適從的境地。

(一)認知紊亂和情感取舍

在傳統的父母角色分工里,父親主要負責養家糊口,作為權威象征提供家庭教育的“規矩”面向;母親主要負責家庭照料,作為愛的象征提供家庭教育的“關愛”面向。但是,現代母親角色發生著一種功能性的轉變。趙旭東指出,集娛樂與社會生活需求于一身的電子產品取代了兒童對母親的情感依戀;社會服務和商品比如小時工、方便食品、洗衣機等替代了母親的烹飪、縫紉、清潔等照料功能,傳統母親的角色解構了,而母親溫柔和保護的形象代之以命令式的父權形象,同時父親自身也疏離于家庭并試圖更多地從外部世界獲得物質資源以支撐家庭的正常運轉。在這種情況下,母親往往不得不同時集溫柔與暴力、關愛與控制于一身,“扮白臉”的同時還要“扮黑臉”,成為角色紊亂和情緒不穩定的代表。

這個過程時常伴隨著小家庭里夫妻之間的沖突和對獨生子女的情感競爭。比如,每到父母吵架時,一鳴就會面臨支持爸爸還是媽媽的情感取舍難題。勝男作為一個職業受挫的孤獨母親,總是向孩子拋出“愛媽媽”還是“愛爸爸”的難題。父母角色的紊亂和情感取舍的難題給孩子造成了極大的心理沖突,孩子只能沉默以對。

(二)家庭溝通中的“雙重束縛”

核心家庭的夫妻和親子溝通經常存在“分裂式語言”“悖論性命令”或者說“雙重束縛”的難題。臨床心理學家保羅·瓦茲拉維克指出,精神疾病患者往往成為“分裂式語言”“悖論性命令”的受害者和使用者。分裂式語言是一種將決定權留給讀者的語言,聽者需要從眾多可能的含義中做出選擇,這種含義不僅互不相同,甚至還可能互相沖突,比如勝男對丈夫說“你太幸福了”,實際上想說“你就是個甩手掌柜”“你怎么這么自私”“我很累,我需要你的幫助”。悖論式命令指的是發出一些命令,讓對方實現只能靠自然而然才能做出的事情,比如“你必須愛我”“不要這么聽話”這樣的命令。

貝特森在此基礎上,發展出了“雙重束縛/捆綁”(double bind)的概念。雙重束縛指的是具有緊密聯系、在生理和心理上對彼此有重大意義的人(常常存在于家庭生活特別是親子互動、疾病、物質依賴、囚禁、友誼、愛、對信念或意識形態的忠誠、受社會常模或傳統影響的情境以及心理治療場景之中),用完全相反的信息強制對方服從。比如,“你必須自主選擇”,對方就面臨雙重束縛,因為自主選擇脫胎于自由意志,但規定了“必須”則又是不自由了。再比如,勝男在兒子玩游戲時用冷漠的語氣說“你別讀書了,就玩游戲好了”,就是一種語言表達和實際期待、真實情感分裂的語言。在這種情況下,孩子不知道應當服從家長,還是應當忠實于自己的內心,若服從家長以維持所需要的關系,則會扭曲自己的感知和造就虛偽;若忠于內心,則會面臨母親的冷暴力和違背母親帶來的內疚與罪感感,逃避——“把臉轉過去不再看母親”成為孩子唯一的選擇。

(三)兒童作為“無解題”的替罪羊

“分裂式語言”“悖論性命令”或者說“雙重束縛”既是神經癥的一種表征,也是一種成因,但不是絕對成因。因為這種悖論性的語言形式也大量存在于人類的其他言語情境中,尤其是幽默、反諷、游戲、戲謔乃至創造性的言語實踐里。與神經癥相聯系的悖論性語言,并不主要在其語言的邏輯形式,而在其語義和語用,在于其背后的一套沖突性關系,在于其蘊含的“無解問題”的存在。以色列心理學家歐巴克指出了“無解題”的特征:無解題超出了孩子解決的能力范圍;孩子的選擇及行動是受限制的;孩子解決問題的辦法會引起另一些新問題的出現;孩子的問題會造成家庭內部的強烈沖突。

在這個故事里,孩子的學業努力和學業表現成為父母人生價值、身份認同、權力競爭的重要來源。文中的母親因為犧牲了職業晉升機會,且自身就是高學業成就者,因而對孩子抱有更大的成功期待;同時也把孩子的成功表現當作“賭注”來向丈夫“表功”或“討好”。丈夫忙于工作,沒有體察到妻子的勞累、受挫和不安,反復宣稱自己的家庭經濟投入,力圖維持家庭權威,傷害了妻子的自尊心。孩子最終成為父母戰爭的替罪羔羊。在孩子可以走出家庭尋求新的精神滋養的時候,自由探索被視作“逆反”而被壓制,學業失敗和愛情挫折摧毀了孩子的自信根基。一鳴被診斷為抑郁癥時,父母再次上演的爭吵成為壓垮孩子的最后一根稻草。抑郁,是生命能量逐漸喪失的過程,也是孩子一點點讓渡自我和自由的過程:一鳴一開始由于弱小,沒有能力堅持自己的權利;后來,其生命展開和探索的能量被視作“負能量”而壓制;最后,他習得了母親自我犧牲的人格,但不能應付現實生活而心靈受挫、意志沉淪。

雖然很多核心家庭在結構上已經現代化,但在親子觀念上仍受制于一套傳統倫理,恩情成為個體間利益權衡的條件而演變為“恩惠”。“子女”作為倫理等級鏈條中的“弱者”往往以犧牲個性為代價來維持自己的情感需要、維護父母的身份認同和社會自尊。很多父母需要一個自下而上、全面的、深刻的精神生活重建才得以心靈安頓。盡管這是個例,但也是更大社會系統的家庭縮影。對于兒童抑郁狀態的改善、抑郁癥狀的治療,從一鳴的故事來看,父母和教育者需要學習三點。

(一)辨識家庭困境而非診斷個體病癥

Bradford P.Keeney指出家庭治療存在兩種認識論:線性與非線性。傳統的線性認識論遵循的是分析邏輯,治療就是試圖對患者不好的、有病的和瘋狂的因素進行矯正、分析或祛除,生物化學的、手術的和電擊的治療方法就是這種路徑。非線性認識論強調生態性、關系和整個系統,治療的對象是整個家庭,遵循的是互動的觀點,視家庭為一個有機體,而不是個體的集合體。家庭治療的歷史貢獻就是,以家庭而非個體來劃分病癥。舉個例子,如果我們只注意到一個愛嘮叨的丈夫,而沒有考慮到冷淡的妻子,就可能導致我們治療的是一個愛嘮叨的人,而不是“嘮叨一冷漠”的關系系統。正是基于這種考慮,筆者對于一鳴故事的分析,放在“糾纏—抑郁—不在場”的過度依附共生關系的發展階段和家庭系統的“無解題”來展開。事實上,個體從抑郁傾向到抑郁癥之間,有很長的發展距離。抑郁的線性認識論往往導向對個體過早地進行病理性診斷和治療,而忽視了復雜的家庭生態和社會系統成因,把社會問題和家庭問題簡化為單純的個體心理和醫學技術問題,還有可能以“貼標簽”或“污名化”的方式加深兒童的抑郁。從家庭系統乃至社會系統的視角出發,成人才能覺察兒童抑郁的根源所在,近十幾年興起的家庭敘事治療、再評價咨詢中的家庭心理調適,都是家庭系統生態學的臨床應用。

(二)改變過于理性化的溝通方式

越是高知家庭越需要警醒知識灌輸、理性化說教的限度。盧梭曾指出:“我們這個時代的錯誤之一,就是過多地使用了冷靜的理性……事事講一番道理,是心胸狹窄的一種癖好……單憑理性,是不能發揮作用的,它有時候可以約束一個人,但很少能夠鼓勵人。它不能培養任何偉大的心靈。”很多知識分子家庭,由于父母自身為本行業的專業權威,在解決親子沖突的時候往往訴諸知識傳授、科學解說、理性說明、規則壓制,而忘記了家庭的根基是愛、理解與包容。只有“不帶敵意的堅持和不帶誘惑的深情”(with non-hostilefirmness and non-seductive affection),才能發展出真誠的夫妻之愛和親子之愛,滋養出健康的心靈。

(三)尊重女性的照料與情感勞動并支持家庭成員攜手走進社會生活

女性的家庭照料勞動和情感勞動往往被視作非生產性、非創造性的勞動而受到母職懲罰和社會貶低,甚至有時也得不到家人的認可,這會加重女性的心理負擔,而“只要女性的地位受到歧視,整個婚姻生活的和諧必然會毀壞無疑……對自己的女性角色不滿意的女人……她的目標和孩子的目標并不一致,她經常年年不忘要證明其個人的優越,為要達成這個目標,孩子們變成了礙手礙腳的累贅”。馬克思區分了人類歷史活動中的兩種生產:其一是物質資料的生產和再生產;其二則是人類自身生命的再生產,即“通過勞動而生產自己的生命和通過生育而生產他人的生命”,而女性的生育、照料勞動恰恰是實現“人的再生產”并維系人類社會發展的重要前提。在父權制社會,這種生產的價值往往被更為顯性的物質生產/再生產、文化生產/再生產形式所掩蓋或排斥。政府需要引導整個社會形成尊重女性照料與情感勞動的風氣,鼓勵和支持年輕父母和兒童更多地走出家庭生活參與社會生活,并通過多重制度改革減輕母職懲罰、吸引父職參與,建構一個對女性職業友好和育兒友好的社會大環境,才會系統性地改變父母焦慮的生存狀態。