從《五馬圖》看李公麟的白描藝術

【摘要】線描是中國畫最具特色的表現技法之一,白描可以說是線描發展的絕對高度。李公麟在前人“白畫”的基礎上,將“白描”藝術發展成為國畫中的獨立畫科。他所描繪的物象完全以墨線勾勒而不著色彩,線條抑揚頓挫、強勁有力,韻味十足。談到李公麟不得不提到他的代表作品《五馬圖》,該作品是根據寫生創作的,此作品不僅形象地描繪了馬的外形,而且還將馬的內在結構表現的淋漓盡致。本文從三個方面對李公麟的白描藝術進行研究。首先,簡要闡述《五馬圖》的畫面內容;其次,詳細論述李公麟的白描藝術;最后,分析《五馬圖》所體現的白描藝術。

【關鍵詞】李公麟;白描;《五馬圖》

【中圖分類號】I0 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)23-190-03

【本文著錄格式】趙曉燕.從《五馬圖》看李公麟的白描藝術[J].中國民族博覽,2021,12(23):190-192.

李公麟,字伯時,出生于書香門第,從小受父親的影響,在對前人顧愷之、張僧繇、吳道子廣泛學習的基礎上,“更自立意,專為一家”,在繪畫方面取得了驚人的成就。他對中國繪畫最大的貢獻就是將白描藝術從繪畫中分立出來,發展成為獨立的藝術形式。李公麟的一生可以用孜孜不倦來形容,僅在《宣和畫譜》中載錄的作品就多達107幅,其中《五馬圖》就是他最具代表性和影響性的作品。

一、《五馬圖》畫面內容解讀

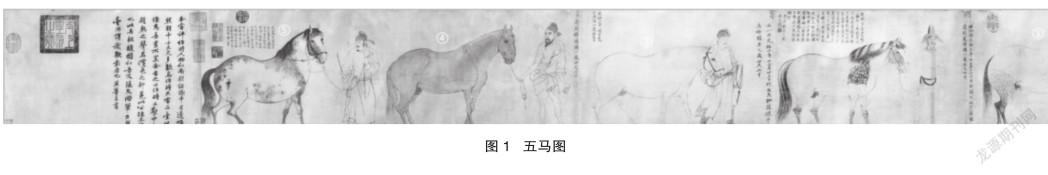

作品《五馬圖》為紙本白描,該紙本手卷縱高29.3厘米,橫長225厘米,現藏于日本東京國立博物館[1]。《五馬圖》為北宋大畫家李公麟的代表畫作,全卷分為五段,畫中從右到左依次描繪了外國使節進獻給北宋宮廷的五匹毛色、體態、年齡不同的駿馬以及牽馬者。一人一馬,一字排開,形成一個連貫的儀仗隊。畫中無作者款印,為表現其真實性,前4匹馬后,各有黃庭堅簽題的馬名、產地、年歲、尺寸,通過題簽對各匹馬的進貢時間、進貢者以及馬的名稱與體高尺寸做了詳細的注解,為了論述的方便,筆者將畫中馬兒逐一編號,馬兒依次序命名為:“①鳳頭驄”“②錦膊驄”“③照夜白”“④好頭赤”“⑤滿川花”(見圖1)。畫面上雖然沒有畫家的落款,但卷末有北宋書法家黃庭堅 “李公麟作”的題跋,指明該畫作者是其友人李公麟。畫面中的人和馬都是畫家根據真實對象寫生創作而來的,神態描繪自然,個性鮮明,結構準確,筆墨簡結而含蓄,給人營造了豐富、耐看的視覺效果,具有很明顯的“文人畫”的筆姿意趣。

二、李公麟的白描藝術

李公麟的繪畫題材表現范圍較廣,道釋、人物、鞍馬、宮室、花鳥無所不能,且精于古畫臨摹,能“集眾所善,以為己有,更自立意,專為一家。”他在對前人廣泛、深入學習的基礎上,汲取眾家之長,而自成家數,其白描畫法更是如此。在其傳世作品中不難看出線條的濃淡、虛實、粗細、疾徐、剛柔、曲直等豐富的變化,以此來表達所描繪對象的形體、質感、運動、空間、神氣等,使藝術作品成為形神俱足的造型藝術形象,從而達到雖未施色彩,卻熠之生輝的藝術效果,并具有素雅、凈爽的文人士大夫藝術情趣。

所謂“白描”是一種高度簡潔而又效果明快的繪畫技法,它不施色彩,僅用墨線勾勒,有時可略用水墨渲染,通過用筆的輕重、轉折、提按、濃淡來表現物象,線條樸素、簡練而富有韻律,從而使畫面產生特殊的韻味。在中國繪畫史上,白描又稱線描,從字面分析就是用“線”描繪物象以達到造型的目的。在畫科中,早期白描本是作為繪畫的底稿而存在的,是畫家為了繪制大幅作品而先畫的草稿。直到宋代李公麟的出現,畫家把這種底稿發展成了具有獨特審美性質、豐富表現力的獨立畫種——白描,《五馬圖》的完成正是這一畫種確立的標志。《五馬圖》整幅作品中人物、馬匹均以線條勾出,造型簡潔概括,局部略施淡墨渲染,增加了線描的藝術表現,畫風樸素動人、富有情趣,體現了文人畫注重簡約、儒雅和淡泊的審美觀。自此之后,他的白描技法成為后人學習的典范,幾乎所有的白描人馬畫無不源出于李公麟的白描藝術[2]。李公麟對中國繪畫史起著舉足輕重的作用,尤其是對文人畫的影響頗為顯著。

我們的先賢根據“用筆”“用線”將“線描”技法總結為“十八描”,每種線根據其特點有相應的名稱。“十八描”大致可分為三類:第一類是以顧愷之為代表的“游絲描”類,與它相似的線描有“曹衣描”“鐵線描”“琴弦描”,此類線描的特點為:線條比較均勻,變化少,給人以含蓄之感。第二類是以吳道子、李公麟為代表的“柳葉描”類,與它相似的線描有“棗核描”“行云流水描”“橄欖描”,此類線描的特點為:線條如行云流水般肆意放松、奔放,給人以灑脫之感,線條韻味十足。第三類是以梁楷為代表的“減筆描”類,與它相似的線描有“竹葉描”“柴筆描”,此類線描的特點是:線條變化不一,具有概括性,略帶有些拙氣,但也不缺乏韻味。

三、《五馬圖》中所體現的白描藝術

在古代,“馬”在人們生活中的地位無比重要,一方面是它是人們長途跋涉的交通工具,另一方面它是英勇善戰的將軍們的坐騎。在宋代,馬匹并非一直處于充裕的狀態,因此宋代宮廷還制定了一系列的管理辦法與措施確保馬匹的質量與貿易的正常發展,例如:在管理上設置了專門機構中央騏驥院、地方牧監,體現出宋代宮廷對戰馬的重視;在制度上采取向邊疆少數民族招馬的政策,以提高馬的價格來保證戰馬的來源。黃小峰先生在其所寫的《重訪<五馬圖>》一文中已從宋代馬匹的品評標準和價值這些方面做了精辟論述,筆者在此文中不再重復引證。綜上所述,得出產地、體高和年齡是評價馬匹優劣的重要標準。在《五馬圖》中,根據題簽發現,這些馬均是8-9歲的青壯年良馬,其中“②錦膊騘”和“④好頭赤”體高約為143厘米,而“①鳳頭騘”更是高達167厘米。與此同時,宋人認為毛色也是評價馬匹優劣的重要因素,白馬屬于上等馬匹,而驄馬、赤馬為中等。這三種毛色的馬在《五馬圖》中均有表現,③照夜白是白馬;①鳳頭驄、②錦膊驄屬于驄馬;④好頭赤為赤馬。

《五馬圖》描繪的正是邊疆獻給北宋中央政府的五匹駿馬以及牽馬的奚官及圉人,此圖是李公麟傳世作品中被斷為真跡的作品,采用的技法是較為擅長的白描。五匹馬先用線條勾勒輪廓,在局部用淡墨暈染,用淡彩描繪的部分僅存在于馬身斑紋、鬃毛和牽馬人的腰帶、帽子等部位。從手卷可看出五匹駿馬形態各異,溫順的待在那里,可見它們都是經過有素訓練的。從馬的外輪廓就可看到它們胖瘦的體態、皮毛與斑紋所散發的光澤。畫家用簡練的極具表現的線條描繪了牽馬者的身份、民族、狀貌、年紀甚至于他們的內心世界。從對他們衣褶的處理上,也可看出李公麟高超的表現力。下面對李公麟的《五馬圖》做詳細分析。

畫面自右向左第一段描繪的是①鳳頭驄,根據題簽可知:此馬是宋哲宗元祜元年(1086 年)12 月16 日于闐國進貢的,時年8歲,體高五尺四寸。“騘”馬一般為黑白雜毛、遠望為青色的馬,身上常常帶有暗色的斑紋。“①鳳頭騘”具有典型的騘馬特征,但全身以淺色調為主,只是在鬃毛、尾巴和腿部膝關節以下的部分有較重的花斑。畫家在用筆及形象塑造上都別有風味。首先,馬兒用筆圓潤、清爽而又含蓄、細膩,線條虛實結合,馬的形象表現的栩栩如生。在形象塑造上,這匹馬體態結實,馬的鬃毛較其他四匹都要長一些,在馬身與前腿處畫家用點染法畫出斑狀花紋,使馬的層次更加豐富,馬鬃、馬尾的用筆,絲絲入紙,虛實相生,富有活力,即使有飛白掃出,依然不虛弱,不散亂。在畫面中,人物的表現也毫不遜色,牽馬者身材高挑,體態微胖,鼻梁較高,頭戴具有濃郁西域特色的尖角帽子,表情從容,目光深邃的看著馬兒,抱揣的雙手緊握著韁繩。人物線條堅實而富有彈性,面部刻畫精細,神態自然傳神,整幅畫具有很強的藝術表現力和感染力。

第二段描繪的是②錦膊驄,根據題簽可知:此馬時年8歲,體高四尺六寸。“②錦膊騘”雖然也是一匹騘馬,但較“①鳳頭騘”相比起來,“②錦膊騘”的騘馬特征并不明顯,只是在頸部有一片花色斑紋。這片花色斑紋面積雖然不大,但深淺交織的騘馬特征比“①鳳頭騘”身上的斑紋顯眼得多,這片斑紋與它的鬃毛、尾巴的毛色深淺交錯,相互呼應。此馬較其他幾匹顯得瘦小輕巧。畫家在馬尾、馬鬃、馬腿處用淡墨進行了刻畫,給畫面營造了較強的節奏感和韻律感。馬的體態無論是從背部,還是腰腹部,都用流暢、圓潤的線條勾勒出來,顯得非常溫順。牽馬的奚官頭戴草帽、留著八字胡牽引著馬兒邁步前行,畫面生動而富有節奏感。

第三段描繪的是③照夜白,根據題簽可知:此馬是元祜三年(1088 年)閏月19 日西羌首領溫溪心進貢的。③照夜白是五匹馬中最健碩的一匹,它渾身雪白,畫家為了突出馬的白,刻意在馬腿、馬尾、鬃毛等地方用稍重的墨色勾勒,并稍加渲染來反襯馬的白,就連尾巴都用極其淡的線條表示白色,似乎讓人們感覺到這馬兒“白”的真能“照夜”,并給人以輕快靈動之感。與此同時,畫家又用濃墨來畫韁繩,與馬兒的雪白形成鮮明的對比,給畫面營造了較強的節奏感和韻律感。在對細節刻畫上,李公麟著重對馬頭進行刻畫,從用筆上看,空勾中隱現神韻,但也不乏對馬的骨骼與體積感的塑造。在馬鬃、馬尾的表現上,用筆之處脈絡清晰,有種俊美、飄逸之氣,給人一種特殊的韻味。牽著這匹白馬的奚官是一位為朝廷服務的漢人,他身材高大魁梧,體態微胖,頭戴幞頭,身著圓領長袍,足蹬筒靴。他右手正抓住靠近馬頭的韁繩往下拉,意欲牽著馬兒向前走。馬兒也因此低下頭,顯得十分溫順、配合。

第四段描繪的④好頭赤,根據題簽可知:此馬是元祜二年(1087 年)12 月 23 日于左天駟監揀中秦馬,時年9歲,體高四尺六寸。④好頭赤是一匹棕色的馬,因此畫家在表現的時候給這匹馬渾身著淡墨,并在馬腿、馬背和腹部進行烘染,使得馬兒更加具有真實感,也與照夜白的毛色形成鮮明的對比。好頭赤與其他四匹馬相比較瘦,因此馬身線條格外清晰明朗,一方面畫家在刻畫馬兒的肥瘦,另一方面畫家意在表現馬的健康。整匹馬用筆渾穆勁挺,把馬的意態表現的淋漓盡致,有矯健如龍之態。牽馬者是位異族人,他身材偏瘦,眼睛深邃,長著高挺的鷹鉤鼻,濃密的胡子打了個結。他頭戴一頂幞頭,身上的袍子隨意的系在腰間,右面的肩膀袒露在外面,赤腳光腿,左手拿著一個給馬洗澡用的毛刷,從他的形象推斷,他剛在河里給這匹馬洗刷完畢,自己還未穿戴整齊。他身體前傾,似乎要拉著馬兒前行,但從馬兒站立的四腿、好似撅著的屁股來看,這匹馬好像不愿意前進,畫家生動的表現出了一個淳樸的勞動人民形象。

第五段描繪的是⑤滿川花,也是此卷中的最后一匹馬。這匹馬的題簽現已遺失,據記載當是元祜三年(1088 年)正月初一西域某國進貢的。“⑤滿川花”較前四匹馬的裝束有很大的不同,除畫有絡頭外,畫家在這匹馬的嘴里還畫有騎乘時用來控制馬匹行為的重要馬具——銜和鑣。較之整幅畫卷其畫法最為獨特:就用筆而言,線條多有轉折,在馬頸與腰、腰與后胯處多有方筆的使用;四蹄用線力道十足,骨骼的硬度和輕盈的動感被李公麟用極富表現力的線條刻畫出來。身上的花斑墨色層次豐富,背部、胸部的花斑與線條結合的恰到好處。在馬頭的處理上,畫家用墨色的濃淡把正面和側面加以區分,使馬頭塑造的充滿體積感和塊面感。再看牽馬者是一位漢人,體型微微發胖,頭戴幞頭,身穿圓領長袍,一手拿著馬鞭、一手握著韁繩,似乎對馬兒慢吞吞的動作不滿意,正舉起馬鞭準備抽打馬兒,而這匹馬也似乎感覺到了主人的不滿,揚起后蹄把頭扭向一邊來躲避正要下落的皮鞭,細節的刻畫真實準確,又顯示出較強的動態感。

綜觀《五馬圖》不難發現,五匹馬毛色、狀貌各不相同,它們或靜止,或緩步徐行,比例準確,神氣十足,但性情都溫順平和,以示都是經過有素訓練的;五位牽馬者中有三人為西域裝束,兩人為漢人,他們有的飽經鳳霜、謹小慎微;有的身穿宮服,執韁闊步,姿態各異,無一雷同,其精神氣質亦有差異。《五馬圖》可謂是白描藝術的經典之作,此作品被后人稱為宋畫第一,成為后人畫鞍馬與人物的范本。

結語

李公麟繼承了吳道子作人物畫用“白描”的手法,但他的線條不像吳道子筆勁潑辣,鋒芒畢露,而形成了一種“平淡”的人物畫風格。盡管張萱、周昉的線條是為畫面著色而服務的,但李公麟也借鑒了其婀娜之勢,創造了含蓄而剛勁的線條,被世人尊稱為“白描大師”,開辟了繪畫史上的新篇章,對中國畫的“以線造型”產生了深遠的影響。 李公麟的“白描”,改變了北宋人物畫的造型傳統,豐富了民族藝術的表現方式,對元明清人物畫的發展居功至偉[3]。

參考文獻:

[1]黃小峰.重訪《五馬圖》[J].美術研究,2019(8).

[2]王愿石.論李公麟的白描藝術 [J].安徽工業大學學報(社會科學版),2010(2).

[3]陶月利.淺析中國畫的造型藝術——靈動的線 [J].青年文學家,2010(7).

作者簡介:趙曉燕(1986-),女,山西省呂梁市人,漢族,講師,研究生,研究方向為中國畫理論和創作。