頭孢呋新鈉治療猩紅熱患者的臨床效果與臨床價值體會

包十梅

(內蒙古通遼市傳染病醫院,內蒙古 通遼)

0 引言

猩紅熱是臨床常見的小兒急性呼吸道傳染疾病,主要是A 組溶血性鏈球菌感染所致,受季節因素影響較小,冬春兩季發病率相對更高[1]。臨床表現以彌漫性皮疹、發熱、乏力、脫屑等癥狀為主,若不及時采取治療,隨著病情發展易導致急性腎小球炎等嚴重并發癥,嚴重威脅患者身體健康[2]。目前臨床針對猩紅熱主要采用抗生素藥物治療,以青霉素為主,但長期治療易出現耐藥性,效果不理想。因此有必要選擇更為合理有效的治療藥物,本文將對在猩紅熱患者中應用頭孢呋新鈉的治療效果展開討論,詳情參考下文。

1 對象與方法

1.1 研究對象

以在我院結接受治療的50 例猩紅熱患者作為本次研究對象,時間在2017 年2 月至2018 年2 月。所有患者均符合《兒童猩紅熱的診斷治療》中對猩紅熱的診斷標準[3],同時排除治療藥物過敏、精神異常、不配合治療等情況。根據數字隨機表法分為兩組各25 例,對照組男14 例,女11 例,年齡2~6歲,平均(4.17±0.36)歲;實驗組男13 例,女12 例,年齡3~7歲,平均(4.25±0.32)歲。我院倫理委員會審查批準此次研究,所有家長知情研究并簽署協議書,對比基本信息兩組患者差異較小(P>0.05),存在可比性。

1.2 方法

兩組患者均接受常規治療,入院后進行隔離處理,定時清潔口腔,補充維生素。

給予對照組青霉素(國藥準字:H23 021439;生產廠家:哈藥集團制藥總廠),靜脈注射2 萬U/(kg·d),每天分2 次治療,連續治療10 d。

給予實驗組頭孢呋新鈉(國藥準字:H20 020085;生產廠家:深圳華潤九新藥業有限公司),靜脈注射80 mg/kg,每天分為2 次治療,連續治療10 d。

1.3 觀察指標

記錄兩組患者治療后不良反應情況,包括皮疹、蕁麻疹、瘙癢、惡心嘔吐。評價兩組患者治療效果,分為無效、有效、顯效三個標準,無效:治療后疾病癥狀無好轉甚至加重;有效:治療后疾病癥狀明顯緩解,血象、體溫大幅改善;顯效:治療后疾病癥狀基本消失,體溫、血象恢復正常。治療總有效率=(顯效+有效)/總病例數×100%。

1.4 統計學分析

采用SPSS 21.0 分析,計量數據通過t檢驗,以(±s)表示,計數資料經χ2檢驗,以(%)表示,差異有統計學意義為P<0.05。

2 結果

2.1 兩組患者不良反應總發生率對比

由調查結果得知,實驗組不良反應總發生率明顯低于對照組,差異較大(P<0.05),詳情見表1。

2.2 兩組患者治療效果對比

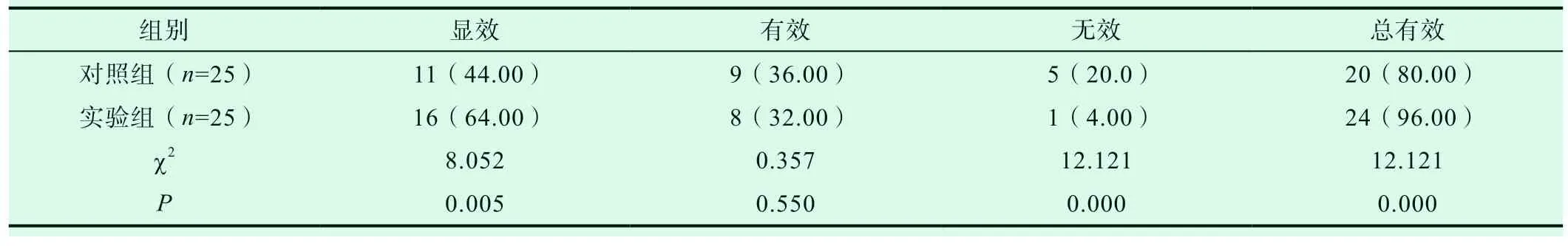

結果顯示,對照組治療總有效率為80.00%,實驗組總有效率為96.00%,兩組對比差異較大(P<0.05),詳情如表2所示。

表1 兩組患者不良反應總發生率對比[n(%)]

表2 兩組患者治療總有效率對比[n(%)]

3 討論

近年來猩紅熱在小兒中發病率呈逐漸上升趨勢,給患者身心發育造成嚴重影響,同時給家長帶來較大的心理和生理負擔[4]。目前臨床主要通過切斷傳染渠道、清理感染源等方式預防猩紅熱,但缺乏主動免疫手段,復發幾率較高[5]。猩紅熱發病機制復雜,主要有以下幾點:①呼吸道受到細菌侵入后,附著于咽喉部位,引發炎癥、潰瘍等癥狀,進而導致猩紅熱。②機體內部出現變態反應對肝腎功能造成損傷,進而引發疾病[6]。以往臨床針對猩紅熱通常使用青霉素治療,該藥物具有良好的抗菌效果,能一定程度改善臨床癥狀,但長期治療易出現過敏反應,導致局部紅腫、疼痛。同時長時間應用同種藥物,易導致病菌出現耐藥性,影響治療效果。目前金黃色葡萄球菌對于青霉素最易產生耐藥性,細菌對青霉素耐藥性的機制有以下幾點:①細菌產生β 內酰胺酶,造成青霉素類水解滅活;②細胞壁對青霉素類的滲透性降低;③細菌體內青霉素作用靶位,青霉素結合蛋白發生改變[7]。所以尋找更為安全有效的治療藥物,對保障患者身心發育和改善預后具有重要意義。

頭孢呋新鈉是一種半合成頭孢菌素,具有較廣的抗菌譜,抗菌效果得到臨床廣泛認可,尤其在流感菌和肺炎球菌感染的治療中效果明顯。并且頭孢呋新鈉安全性高于青霉素,患者過敏反應更少[8]。從本次研究結果看出,實驗組治療后不良反應率低于對照組,表明了頭孢呋新鈉治療猩紅熱具有更高的安全保障。原因可能是頭孢呋新鈉藥代動力學較好,藥物進入機體后短時間內通過機體吸收和轉化,自身良好的組織滲透性對腎臟損傷較小,藥物含量得到明顯降低,從而有效避免不良反應[9]。

現階段隨著抗生素藥物大量使用,由于細胞分泌的β-內酰胺提高了病菌的耐藥性,導致抗菌治療效果不理想。而頭孢呋新鈉能夠穩定β-內酰胺,起到更好的抗菌效果[10]。頭孢呋新鈉與細菌細胞膜上青霉素蛋白能夠實現良好結合,對細胞分裂和生長起到抑制效果,加快細菌的溶解凋亡。從本次研究結果看出,實驗組治療總有效率明顯更高,結果也證實了在猩紅熱患者中應用頭孢呋新鈉的治療效果更好,對比青霉素優勢明顯。

綜上所述,頭孢呋新鈉應用于猩紅熱的治療中,患者臨床癥狀得到有效改善,同時具有較高的安全保障,值得推廣。