我國智慧課堂研究熱點分析與展望

——基于Citespace知識圖譜的分析

張慧影

(淮北師范大學,安徽 淮北 235000)

1 引言

近年來,國家發布多個用于推進教育現代化建設的政策文件:《教育信息化2.0行動計劃》《中國教育現代化2035》《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》等,從2014年教育部、財政部等多部委印發《構建利用信息化手段擴大優質教育資源覆蓋面有效機制的實施方案》,到2019年中共中央國務院發布《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》中指出“促進信息技術與教育教學融合應用推進‘教育+互聯網’發展,按照服務教師教學、服務學生學習、服務學校管理的要求,建立覆蓋義務教育各年級各學科的數字教育資源體系。”[1]國家高度重視信息技術在教育領域的應用,助推教育強國的建設。

本文運用CiteSpaceⅤ(5.7.R2版本),通過選取中國知網中以智慧課堂為主題研究的核心期刊的文獻,對所選文章年份、作者及其所屬機構、關鍵詞等進行共現分析,力求以可視化的方式展現我國智慧課堂歷年來研究的基本態勢,探索其發展歷程中前沿問題,為智慧課堂今后的研究方向以及重點進行前瞻性探索。在中國知網高級檢索中,勾選核心期刊,以“智慧課堂”“智慧學習”為主題詞進行檢索,共563篇,再次以篩選時間維度為2006年至2021年4月,經過人工剔除,剔除掉與智慧課堂非直接相關(指僅少部分內容提及智慧學習類文獻)、與教育無關類以及會議類文獻,共去除76篇與研究主題密切程度低的文獻以及不在規定時間維度內的文獻,得到有效文獻487篇。

2 基本情況

2.1 研究態勢

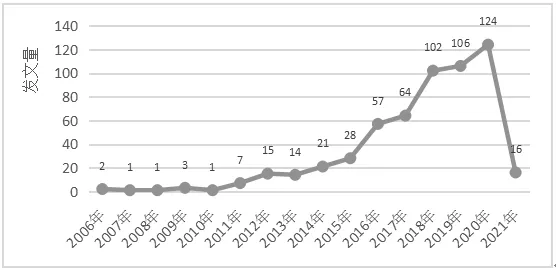

將檢測結果以Refworks格式導入并進行數據轉換與可視化分析,通過發文量與時間之間的變化趨勢來看智慧課堂研究的整體態勢,如圖1所示,以智慧課堂為主題的文獻量呈現明顯的逐年上升的趨勢。

圖1 2006-2021年論文發表年度趨勢圖

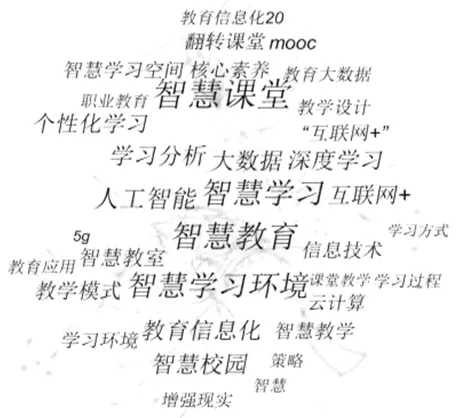

根據發文量可以將智慧課堂的研究階段劃分為兩部分,第一階段時間為2006-2010年,在這一階段,發文總量少,每年的發文量浮動也小。從圖1中可以明顯看到在2006-2010年期間,每年的發文量較少且研究主題比較單一,以智慧學習、智慧校園、智慧學習環境為主。這一時間段的文獻,大多集中于課程的變革,從教育本質角度提出為學生智慧成長而教,開啟學生心智,是對教學目的的一種變革,開始探索“智慧課堂是什么”以及“智慧課堂的特點”。第二階段時間為2011-2021年。在這一階段,發文量呈現逐年遞增的趨勢(由于2021年文獻量僅累計到4月未滿一年所以文獻暫時較少)。從圖2可以看出在這一時期,逐漸出現更加多元視角的研究,以教育大數據、深度學習、智慧教學、教育信息化、人工智能等為研究的多頻關鍵詞,這一時間段的文獻,已經和教育信息化相關,不再是單一地從教學目的角度對課程的改革,在教學技術、教學方式等方面逐漸開始有了更多的相關研究,一方面是因為在2012年,教育部有關于教育信息化的文件數量相比于往年有明顯的增長,從中華人民共和國教育部查詢教育信息化相關文件可知,2002年有一篇有關教育管理信息化文件,2008年3篇,2010年1篇,到2011年2篇,2012年增長到10篇,說明了教育部對于教育信息化的相關工作更加重視,同時也明確了教育信息化的相關要求,標準更加具體詳細有助于切實推進與實施;另一方面,人工智能、大數據、云計算等高新技術的發展勢如破竹,滲入各行各業,包括教育領域,因此對智慧的解讀更加多元,不再單一從教育本質回歸角度解釋。所以在政策背景以及教育跨學科發展的趨勢下,后期涌現了更多有關智慧課堂的研究文獻,研究者們圍繞“人工智能”“大數據”“智慧教學”作為研究熱點并延續至今。

圖2 2006-2021年智慧課堂研究關鍵詞共現網絡

2.2 作者分析

在一般情況下,作者發表的相關文獻數量越多,他對這個主題的關注度就越高,學術貢獻也就越大。在487篇以智慧課堂為主題的文獻中,涉及研究者277人,見表1,其中發文量到達10次以上的僅3人,占比為1.1%;發文量達5次以上的有5人,占比1.8%。這說明國內以智慧課堂作為研究主題的作者數量較少,可以做到持續研究的作者也寥寥無幾。

表1 2006-2021年我國智慧課堂研究高產作者

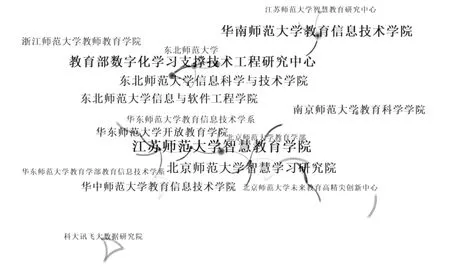

2.3 機構分析

通過運行CiteSpace,對核心文獻中涉及研究機構進行合作網絡分析并得到合作網絡圖譜,如圖3所示,在對所得數據進一步梳理出發文量超過5篇的研究機構,并以表格的形式直觀展現出我國有關智慧課堂主要研究機構以及其影響力,見表2。

如圖3表2所見,節點量為235,連線為115,密度為0.0042,節點越大說明研究機構發表的論文量越多,而節點與節點之間的連線關系表示兩者的合作,線條的粗細表示合作的緊密程度。其中最大的節點為華南師范大學教育信息技術學院,共發論文21篇,以華南師范大學教育信息技術學院為核心,形成了與江蘇師范大學智慧教育研究中心、中國石油大學遠程教育學院等機構之間的合作關系圖譜;教育部數字化學習支撐技術研究中心以發文量16排名第二,主要與東北師范大學存在合作關系。除此之外,從圖中可以看除機構之間合作較為分散,合作關系主要由發文量較多的研究機構組成。

表2 2006-2021年智慧課堂研究發文較高的研究機構

圖3 2006-2021年智慧課堂研究機構合作網絡

3 研究熱點分析

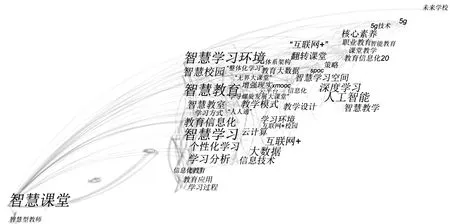

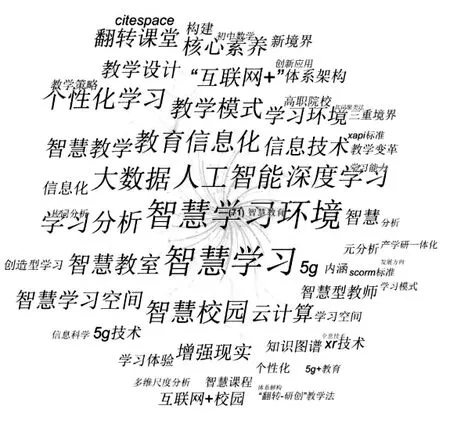

3.1 關鍵詞共現網絡

關鍵詞代表了一篇論文的中心,當關鍵詞頻次升高到一定程度也就意味著該主題成為該領域的研究重點。通過運行Citespace得到智慧課堂核心文獻的關鍵詞共現網絡,如圖4,節點數為390個,連線共709個,分別代表了關鍵詞數量及之間的共現關系,共現的強弱關系可由連線粗細程度得知。

圖4 2006-2021年智慧課堂研究的關鍵詞共現網絡

表3為文獻中出現頻次超過20的關鍵詞,依次是智慧課堂、智慧教育、智慧學習、智慧學習環境、人工智能。其中,中心性大小表示關鍵詞之間的聯系程度高低。高頻關鍵詞可知該領域研究重點。

表3 2006-2021年4月智慧課堂研究文獻中出現頻次最高的關鍵

3.2 關鍵詞聚類

通過進一步對關鍵詞共現圖進行聚類分析,聚合結果包括智慧課堂、智慧學習環境、智慧學習、智慧教育、深度學習等25類。如下,選取代表性強的前兩個類的聚類詞進行介紹。

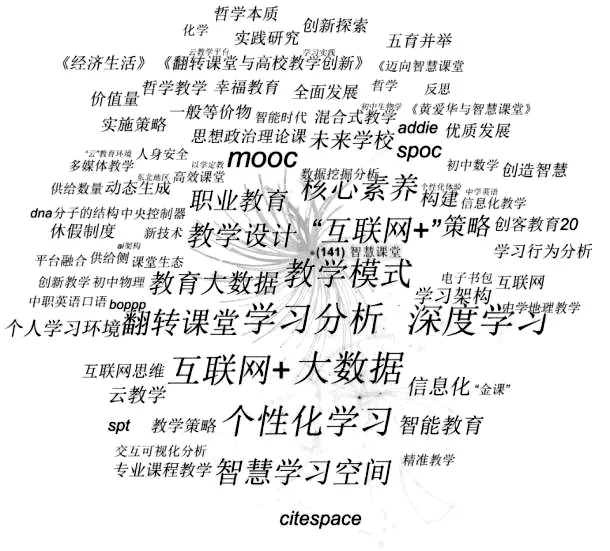

從圖5可知,“智慧課堂”的詞頻數為141,與“智慧課堂”相連的關鍵詞有“核心素養”“職業教育”“學習分析”等,在122篇以“智慧課堂”為關鍵詞的核心文獻中,可以看出,在對智慧課堂的建構過程中除了硬件措施的改進,還有對教學環節的優化,同時也開始關注學生層面的全面發展。2017年,于穎等人指出“當前的研究多從技術、人或人與技術的某一側面來理解智慧學習,對智慧內涵的理解缺乏繼承與發展的視野”[2]。而在2020年發表的51篇文獻中,以“核心素養”“認知負荷”“滿意度”“人文關懷”等為關鍵詞從學習者角度研究智慧課堂的有13篇,占2020年發文總量的25.5%,說明了對學生主體的關注有所提升,但有關技術層面的研究依然占有超過一半的比例。從圖6可知,“智慧教育”的詞頻為71,與“智慧教育”相連的關鍵詞有“教育信息化”“人工智能”“深度學習”等,智慧教育涵蓋的范圍要遠遠超過智慧課堂,它不僅僅局限于課堂的范圍,不局限于學校,它面向的是社會,智慧教育的核心就是智慧課堂[3]。在教育的實施形式中,課堂的形式是最為普遍以及是正規教育基本的教育形式,龐敬文等研究者認為“課堂作為一種物理架構,是智慧教育理念實現的基礎和關鍵”[4]。所以說在有關智慧教育的文獻中,涉及智慧課堂的研究占有非常大的比例,即智慧課堂是智慧教育重要的研究內容。

圖5 “智慧課堂”共現網絡

圖6 “智慧教育”共現網絡

4 研究展望

通過梳理有關智慧課堂研究的文獻可以得知,從縱向來看從2006年至2021年4月,文獻量呈現明顯的遞增趨勢,有關“智慧課堂”的研究整體處于初期階段,例如,對“智慧課堂”的概念界定沒有達成統一的定論;對智慧課堂的構建理論與實踐還需要進一步連接;橫向來看,在對研究智慧課堂的相關學者的梳理中可得知,學者較為分散且發文量較高的學者較少,如發文量超過10篇的學者僅有祝智庭、黃榮懷,這在一定程度上也說明我國智慧課堂的研究依舊屬于初期階段。在對研究智慧課堂的相關機構的梳理中得知,我國的主要研究力量集中在華南師范大學、北京師范大學、東北師范大學、江蘇師范大學、山東師范大學等,各個研究機構之間的合作程度較高,但是研究機構較為集中,機構數量較少。在對有關智慧課堂的關鍵詞的梳理中得知,文獻的研究涉及關鍵詞呈現從單一到多元的轉變,從之前的“智慧學習環境”“智慧校園”“智慧型教師”等熱頻詞匯,到現在“教育大數據”“互聯網+”“職業教育”等等,智慧課堂的研究從對外在支撐技術的探索精進到從教學的多維度探求“智慧”的多層含義,以及教師的教學要求、學生的全面發展等角度,分方面、分維度對智慧課堂的理論體系以及實踐進行深化完善。

一方面,智慧課堂的概念的清晰界定對有關智慧課堂的研究有重要的基礎性作用,而目前為止對于智慧課堂的概念界定以及內涵并沒有形成統一的定論。王鑒教授將“課堂”的含義概括為三個遞進的層次:首先,課堂是教室,是學校教學活動發生的主要場所;其次,課堂是狹義的發生在教室內的教學活動;第三,課堂是課程與教學活動的綜合體,包括課程、教學活動、教學環境、師生關系等多要素間的互動關系。[5]吳永軍教授認為,智慧課堂是教育思維和教育情感碰撞下的結晶,所以說智慧課堂應該是將學生的核心素養作為中心目標,以現代技術為途徑,從而構建出智能課堂環境,實現個性化精準教學,促進學生智慧發展、全面可持續發展[6]。有學者從兩個角度講述智慧課堂內涵,一是從教育視角即為開發學生智慧;二是從信息化視角即為利用現代信息化手段構建智能化課堂。由此可見關于智慧課堂的定義在我國還沒有達成共識。

另一方面是智慧課堂下智慧型教師的培養。“課堂”一詞在《漢典》中的解釋為“教師給學生授課的地方”。即一堂課需要教師的充分參與,教師的角色在課堂中有著重要的作用。而當前研究很少有文獻從教師角度對智慧教學進行深入研究,智慧課堂的有效實施必須要有智慧型教師的加入,而這方面的研究還很匱乏。葉宇平等學者提出,為了促進智慧教育的發展,可通過培養智慧型教師與教師的教學智慧,打造智慧教室與智慧課程,推動產學研用一體化與PPP合作模式等途徑實現[7]。密歇根州立大學的MattbewJ.Koehler和Panya Mishra提出“當下教師信息技術能力的主要模型為整合技術的學科教學知識TPACK(Technological Pedagogical Content Knowledge)。”TPACK主要包含教師需要掌握的三種基本要素分別為學科內容、教學法以及技術,教師在教學的過程中需要對這三種要素進行有機整合并形成新的知識[8]。在智慧教育的背景下,教師需要通過TPACK框架更系統性體系化地提高教學的效果,充分發揮現代科技帶來的教學過程的數據化、可視化、情景化,教學硬件措施的智能化,教學評價反饋的及時化,學生學習的個性化、高效化等等。智慧課堂的環境對于教師的要求也不同于傳統教育的善于對教學經驗的總結以及教學反思,要求具有一定的教學反應機智、熟練掌握學科知識以及教育心理學教育方法等方面的知識,也需要教師擁有一定的教學技術,并有能力將其融入教學過程中。只有這樣智慧課堂才能夠得到全面有效地運行。