單向式全胸腔鏡與傳統開胸式手術治療早期非小細胞肺癌的對照研究

章彥

(上饒市人民醫院胸外科,江西 上饒 334000)

肺癌是臨床常見的惡性腫瘤之一,嚴重威脅人類健康。近年來,隨著大氣環境問題的加劇,肺癌發病率逐年增加,其中非小細胞肺癌約占肺癌患者的70%~80%,針對早期肺癌患者臨床主要采用手術方式進行治療,術后輔助化療鞏固治療效果,隨著臨床醫療水平及手術器械的應用發展,早期肺癌患者經外科手術后可獲得良好治療效果,延長患者的生存周期,提高生存率。單向式全胸腔鏡手術是臨床近來發展較快的治療技術,在臨床早期肺癌治療中得到廣泛應用[1]。為進一步增強臨床治療效果,本研究特選取2017 年12 月至2018年12月于本院行手術治療的早期非小細胞肺癌患者82例作為研究對象,探究單向式全胸腔鏡與傳統開胸式手術的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2017年12月至2018年12月于本院行手術治療的82 例早期非小細胞肺癌患者作為研究對象,隨機分為兩組,每組41例。對照組男25例,女16例;年齡38~65 歲,平均(50.21±5.42)歲。研究組男 23 例,18 例;年齡37~64 歲,平均(50.09±5.38)歲。兩組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

納入標準:①入選患者均經臨床診斷確診,符合分期標準;②符合手術治療指征;③本研究已通過本院倫理委員會審核批準;④患者或家屬知情同意并簽署知情同意書。排除標準:①年齡>70或<20歲者;②心肝腎等重要臟器功能嚴重損傷者;③嚴重精神異常,無法配合治療及研究者:④不符合手術指征者;⑤凝血機制異常者;⑥妊娠期或哺乳期女性;⑦病程≥6個月。

1.2 方法 對照組行傳統開胸式手術治療,給予患者靜脈復合麻醉,指導取健側臥位,于患者外側部位做手術切口15~20 cm,從第5肋間隙進入胸腔,行肺葉切除術、肺門淋巴清掃術。先處理肺葉間裂,游離并切除肺葉動脈各個分支,然后以絲帶結扎、切斷,然后游離相應肺靜脈,結扎、切斷,再處理肺葉支氣管,清除病灶。常規淋巴清掃范圍最少4 組,其中包含第7組,手術完成后留置引流管[2]。

研究組行單向式全胸腔鏡,手術麻醉及體位同對照組,于腋中線第7、8 肋間做1.5 cm 置鏡孔,置入胸腔鏡觀察鏡頭,于鎖骨中線第3、4肋間和腋中線水平位置處做手術切口3~4 cm,肩胛下線第8、9間和腋后線水平位置處做手術切口1.5 cm,分別作為主操作孔與副操作孔,置入手術器械,探查患者腹腔,查看肺病變的具體位置及是否存在粘連。如病變位置處于上、中葉則以由前往后的方式行推進處理,如病變位置處于下葉則以由下往上的方式行推行,如處于肺門則采取靜脈、支氣管、肺動脈、肺裂的前后順序執行操作,完成肺葉切除操作后行淋巴清掃術,常規淋巴清掃范圍最少4 組,其中包含第7 組,操作完成后將肺葉從主操作孔中取出,手術完成后留置引流管[3]。

1.3 觀察指標 ①手術相關指標,包括手術時間、術中出血量、胸腔引流量、住院時間。②采取VAS 視覺模式疼痛感評分法評估患者的疼痛程度,總分為10分,0分(無痛);<3分(輕微疼痛);4~6分(重度疼痛)可忍受,不影響睡眠;7~10分(重度疼痛)強烈疼痛,難以忍受;比較兩組并發癥發生情況[4]。③采取QLQ-C30生活質量表評價患者術后生活質量情況,包括日常生活、生理情感、社會功能、認知、疼痛等方面,評價指標有功能性、癥狀性、整體健康狀況3個維度,分數與患者生活質量成正比[5]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 25.0統計學軟件分析數據,計量資料以“”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

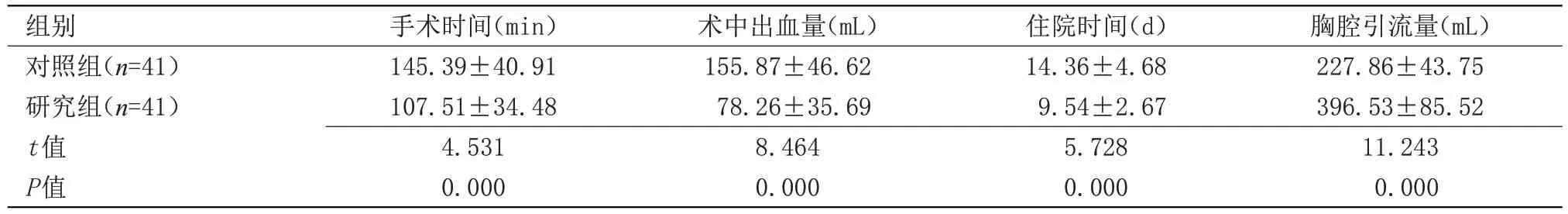

2.1 兩組手術相關指標比較 研究組手術時間、術中出血量、住院時間、胸腔引流量指標均明顯優于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術相關指標比較()

表1 兩組手術相關指標比較()

組別對照組(n=41)研究組(n=41)t值P值胸腔引流量(mL)227.86±43.75 396.53±85.52 11.243 0.000手術時間(min)145.39±40.91 107.51±34.48 4.531 0.000術中出血量(mL)155.87±46.62 78.26±35.69 8.464 0.000住院時間(d)14.36±4.68 9.54±2.67 5.728 0.000

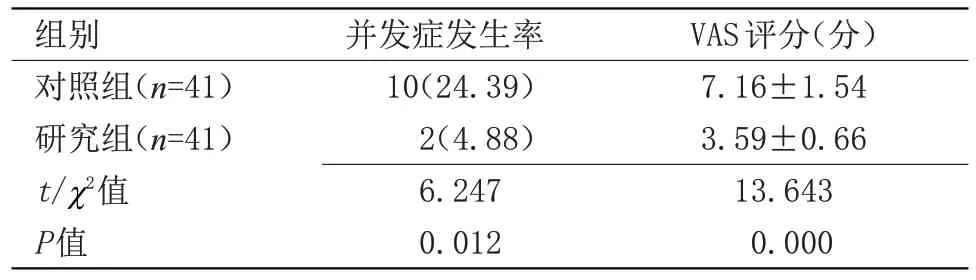

2.2 兩組VAS 評分與并發癥發生率比較 研究組術后VAS評分、并發癥發生率均低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組VAS評分與并發癥發生率比較

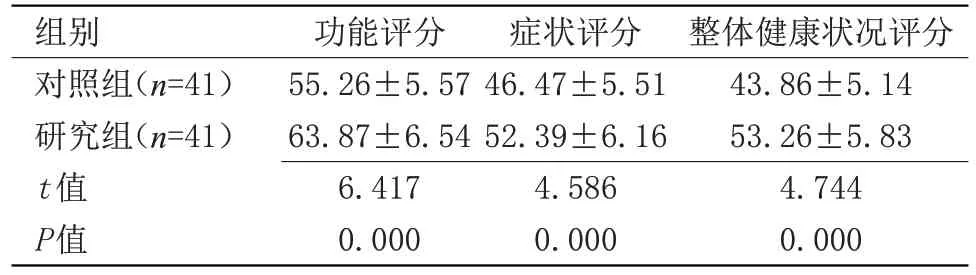

2.3 兩組生活質量評分比較 研究組生活質量評分明顯高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組生活質量評分比較(,分)

表3 兩組生活質量評分比較(,分)

整體健康狀況評分43.86±5.14 53.26±5.83 4.744 0.000組別對照組(n=41)研究組(n=41)t值P值功能評分55.26±5.57 63.87±6.54 6.417 0.000癥狀評分46.47±5.51 52.39±6.16 4.586 0.000

3 討論

近年來,隨著環境問題的加劇,肺癌發病率呈逐年上升趨勢。早期肺癌無明顯癥狀,檢出率較低,多數人即使出現癥狀,也誤認為呼吸道感染等疾病,未受到重視。隨著我國醫療水平的不斷提高及各項設備的更新完善,臨床早期非小細胞肺癌診斷準確率逐漸提升[6]。目前,外科手術是早期非小細胞肺癌治療的最佳手段,治療效果良好,尤其隨著微創技術的應用,胸腔鏡在疾病診療過程中發揮了重要作用,被廣泛應用于臨床早期肺癌治療。有研究[7]指出,胸腔鏡肺葉切除手術與傳統開胸手術比較,在手術指標方面具有明顯優勢。

本研究結果顯示,研究組手術時間、術中出血量、住院時間、胸腔引流量指標均明顯優于對照組(P<0.05);研究組術后VAS評分、并發癥發生率均低于對照組(P<0.05);研究組生活質量評分明顯高于對照組(P<0.05)。與常規開胸手術治療比較,單向式全胸腔鏡手術創傷小,對周圍組織及精神損傷較小,能減小患者術后疼痛感,有利于患者機體功能恢復,可通過主動排痰咳嗽等促呼吸功能的恢復[8]。另外,借助胸腔鏡為手術操作拓展了手術視野,可清晰顯示局部解剖結構,如肺門、淋巴結、生物粘連等,不僅有利于手術操作,且術中可避開鄰近血管及組織,減少對患者的損傷,幫助術者徹底清除淋巴結、有效止血,因此,出血及并發癥的發生風險小,有利于患者康復[9]。

綜上所述,早期非小細胞肺癌患者采取單向式全胸腔鏡手術治療效果顯著,與傳統開胸式手術比較,其在手術指標、生活質量及術后疼痛等方面具有明顯優勢,遠期療效佳,應用及推廣價值高。