侗族大歌的旅游實踐、地方性重構(gòu)與族群認同

楊洋 蔡溢 范樂樂 殷紅梅 周星

[摘? ? 要]研究基于地方性理論,以貴州肇興侗寨為案例,深入探討侗族大歌旅游實踐、地方性重構(gòu)以及族群認同之間的互動過程與機制。研究結(jié)果表明:(1)肇興侗族大歌蘊含的地方性延續(xù)了歷時態(tài)發(fā)展特征,在景觀、歌詞文本、符號與情感等方面表征為以地緣、血緣和“團款”關(guān)系為基礎(chǔ)的穩(wěn)定特質(zhì);(2)共時態(tài)建構(gòu)中,通過包容、調(diào)和以及創(chuàng)新的方式化解了旅游與地方的二元矛盾,侗族大歌的地方性得到顯著呈現(xiàn),并獲得游客等多元主體的接納與認同,傳統(tǒng)符號意義在傳承中得到延伸;(3)族群對侗族大歌認同轉(zhuǎn)變的實質(zhì)是“我者”與“他者”地方性的關(guān)聯(lián)與融合。研究在理論上延伸了地方性重構(gòu)兩個機制互動過程中人地關(guān)系動態(tài)演化規(guī)律的解釋,也為民族旅游地非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承與發(fā)展提供了實踐指導(dǎo)。

[關(guān)鍵詞]地方性重構(gòu);族群認同;旅游;侗族大歌;肇興

[中圖分類號]F59

[文獻標(biāo)識碼]A

[文章編號]1002-5006(2021)02-0080-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.00.011

引言

侗族大歌是侗族地區(qū)一種無伴奏、自然合聲的民間合唱形式,其承載著當(dāng)?shù)刈迦簝r值觀念、習(xí)性以及生活方式等豐富的地方意義[1]。在2009年“貴州侗族大歌”入選《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》的背景下,侗族大歌逐漸成為獨特的地方標(biāo)識,肇興侗寨為代表的社區(qū)以侗族大歌為核心發(fā)展民族旅游,推動了當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟的發(fā)展[2]。與此同時,當(dāng)旅游經(jīng)濟逐漸取代農(nóng)耕經(jīng)濟成為地方實踐的驅(qū)動力時,侗族大歌所蘊含的地方性不可避免地加速重構(gòu),影響著族群對其認同[3-4]。一方面,旅游發(fā)展背景下,經(jīng)由符號營造、地方敘事以及意義編織建構(gòu)的“舞臺真實”既迎合了游客對傳統(tǒng)文化的訴求,也一定程度上將“客觀真實”封存于歷史狀態(tài)中[5],侗族大歌的地方性在旅游實踐過程中不斷流變[6-7],因此,如何從流動的情境中思考侗族大歌地方性重構(gòu)的過程與機制成為新命題。另一方面,族群文化作為地方性生產(chǎn)的核心內(nèi)容之一[8],它不僅凝聚著地緣、血緣,也連接著人與地方的情感與認同,是透視民族地區(qū)地方性的關(guān)鍵[9]。旅游實踐下,傳統(tǒng)侗族大歌不斷裹挾著資本工具理性,其承載的地方性不再只是族群經(jīng)驗、情感與地方的獨立連接,而是由多元主體合力所構(gòu)成[10]。于此,應(yīng)將族群視為一個特定地方情境中的實體,探討族群所依附的地方音樂及其地方性重構(gòu),這對于厘清族群自身意識形塑、認同與地方實踐之間的互動關(guān)系有著重要的理論和現(xiàn)實意義,然而已有研究缺乏對相關(guān)問題的探索。

綜上,研究以貴州肇興侗寨為案例,在構(gòu)建侗族大歌地方性表征、重構(gòu)以及族群認同互動機制分析框架基礎(chǔ)上開展實證分析,回答以下問題:侗族大歌作為一種地方性載體,其特質(zhì)在旅游實踐中發(fā)生了哪些變化?旅游實踐如何影響侗族大歌的地方性重構(gòu)?地方性重構(gòu)又如何影響了族群對其認同?研究擬為民族旅游地非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承與發(fā)展提供參考借鑒。

1 分析框架及研究回顧

1.1 分析框架

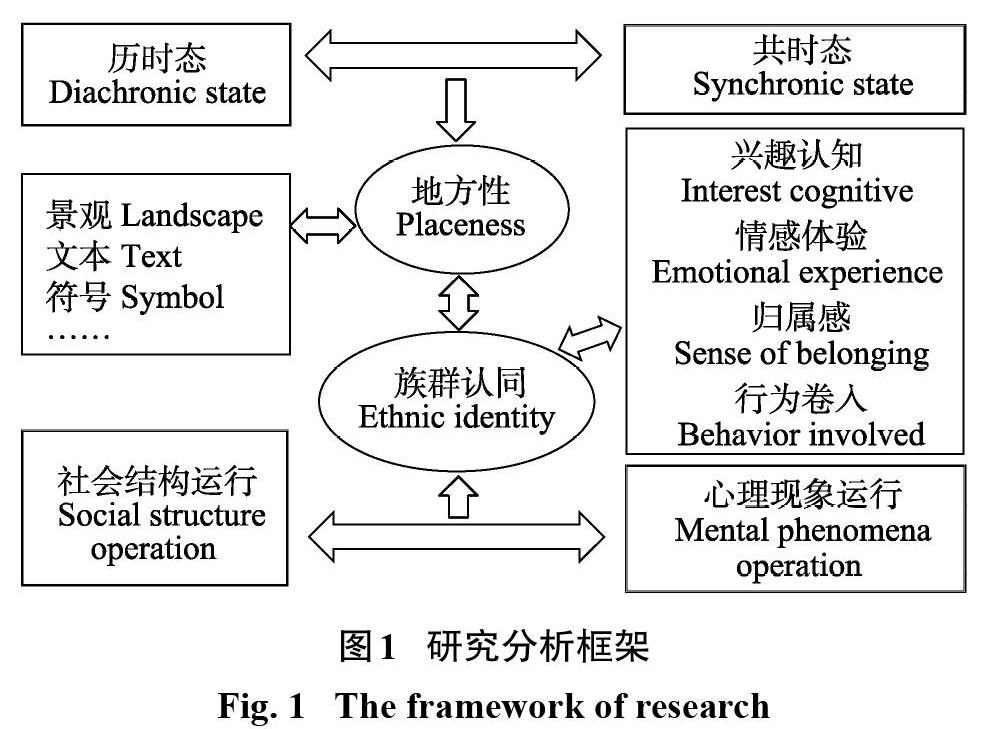

首先,地方性(placeness)是地方概念的延伸,主要指某地方區(qū)別于其他地方的獨特性[11]。地方性存在于地方的物質(zhì)、功能以及意義三重屬性之中,一般從景觀、文本、符號等方面進行闡釋,既可以被描述,也能被建構(gòu)[12-14]。(1)從歷時態(tài)視角看,地方性源于地方當(dāng)下的自然風(fēng)貌和歷史文化脈絡(luò)分層、再分層和去層的過程[15-17]。地方性隨地方的發(fā)展而呈現(xiàn)一定的時間結(jié)構(gòu),同時在經(jīng)由不同區(qū)域互動及比較過程中得以凸顯,呈現(xiàn)出一定的空間規(guī)律[4],可以說,地方性是特定時空維度中的地方特征[18]。(2)從共時態(tài)視角看,地方性是多元主體運用策略、邏輯和知識構(gòu)建而成的[19],全球化背景下,地方性更多是源于地方與更為廣闊的社會關(guān)系的“雜糅”、生產(chǎn)及重塑,其處在不斷強化并非弱化的情境中,且較難在其他地方重復(fù)[7,15-16]。(3)從地方性重構(gòu)機制的理論解讀看,部分學(xué)者認為主體對地方的情感需要(歷時態(tài))是地方性形成與重構(gòu)的主要機制之一[18];另一些學(xué)者則認為地方性是特定時空活動與權(quán)力關(guān)系共同作用的過程[4],其形成并不取決于統(tǒng)一規(guī)律[17],而是在持續(xù)變化中“層累”起來的 [15,17],它總是處于資本、權(quán)力、制度、社會關(guān)系以及文化想象等結(jié)構(gòu)性力量的形塑之中[20-21],區(qū)域之間相互關(guān)聯(lián)的功能需要(共時態(tài))是地方性生產(chǎn)與重構(gòu)的機制[22]。因此,考慮到地方性既是歷史一致性的保持,也是變動中的社會建構(gòu),分析框架構(gòu)建將遵循歷時態(tài)與共時態(tài)的互動統(tǒng)一。

其次,族群(ethnicity)是指使用共同語言、共享同樣文化的同一社會群體[23]。族群認同則是群體內(nèi)主體認知與外部范疇相互作用的過程,強調(diào)個體與不同層次、制度或組織的內(nèi)外轉(zhuǎn)換[24]。(1)從社會結(jié)構(gòu)視角看,相關(guān)學(xué)者主要從社會關(guān)系、組織分層、邊界或范疇化等方面理解族群認同的社會結(jié)構(gòu)運行機制[25-28],背后強調(diào)的是特定地方性秩序、社會文化關(guān)系、制度與族群內(nèi)部價值取向的對應(yīng)[29]。(2)從心理運行機制看,學(xué)者認為族群認同是一種心理現(xiàn)象[23],包含歸屬感、積極評價和情感體驗、興趣和認知、自我行為卷入4個方面[30];族群內(nèi)部主體以“我者”為中心,強調(diào)與“他者”之間的差異,直到內(nèi)外相互對立轉(zhuǎn)變?yōu)樯矸菡J同[31]。(3)族群認同與地方性關(guān)系方面,地方性認同是個體與地方社會文化互動所形成的歸屬感,實際上是植根于其腦海之中的精神,但也受到外部力量的強化[4];在部分學(xué)者看來,居民精神文化獨特性是族群認同形成的重要基礎(chǔ),同時,主體在維持原初文化基礎(chǔ)上的社會實踐共同影響族群認同[32-33]。因此,從認同邏輯出發(fā),族群認同與地方性認同是相互作用、兼容并存的,均是社會結(jié)構(gòu)動態(tài)發(fā)展過程中的主體心理現(xiàn)象[33],族群在地方性實踐過程中形成認同,定位自身并認識自我[28,34]。

最后,結(jié)合地方性、族群認同的理論內(nèi)涵與相關(guān)論述,從兩者的關(guān)聯(lián)邏輯以及內(nèi)容特征出發(fā),構(gòu)建研究分析框架(圖1)。具體而言:一方面,地方性歷時態(tài)重構(gòu)過程中,族群在地方內(nèi)部社會結(jié)構(gòu)中形成穩(wěn)定的心理情感與認同,在不斷根植于腦海的過程中塑造出一種深層次的“我者地方性”,并通過物質(zhì)景觀、文本、符號等表征[35];另一方面,共時態(tài)重構(gòu)過程中,原有地方社會結(jié)構(gòu)消解、重構(gòu)與再構(gòu),族群所識別的地方特殊性受到“他者”地方性建構(gòu)影響,在主客互動實踐過程中形成新的情感偏好、強化心理歸屬或認同,認知與行為卷入受到“我者”“他者”地方性融合的共同作用,最終在重構(gòu)后的地方性認同基礎(chǔ)上實現(xiàn)族群認同[4,35-36]。

1.2 研究回顧

1.2.1? ? 音樂、地方性與認同

音樂構(gòu)建的多維空間連接人與地方[37],其蘊含的共同體意識為身處其地的居民提供了一個具有穩(wěn)定意義的地方性[38]。同時,音樂是主體理解、體驗并感知地方的重要途徑,通過一系列媒介、環(huán)境和場景中的情感來建構(gòu)地方和認同[39-40]。首先,景觀方面,音樂作為一種聲音景觀是人們體驗、感悟日常信息的重要來源,居民通過音樂構(gòu)建起地方認同感[41-42]。其次,音樂作為一種文本,對探討地方社會文化意義具有重要的作用[43],Liu和Yang通過對鳳凰傳奇的歌詞進行研究,發(fā)現(xiàn)受眾將音樂與他們的生活聯(lián)系起來,形成特有的地方情感與群體身份認同[44];Kong通過對新加坡流行音樂的歌詞進行解讀認為,音樂不僅能反映和表征原住民的地方感知,還能體現(xiàn)其身份認同[45]。再次,音樂作為地方鮮明的符號,能夠強化族群身份認同[46],如Quinn對歌劇的研究認為,音樂能夠體現(xiàn)精英主義的象征符號,能夠被生產(chǎn)、包裝與神化[47]。最后,音樂也是人們情感經(jīng)驗的表達形式[43],如Tilley指出,音樂可以在一系列情感維度上創(chuàng)造和再現(xiàn)身份,并調(diào)解主體與客體關(guān)系[48]。

1.2.2? ? 旅游、地方性與認同

旅游被認為是推動地方性重構(gòu)的重要動力,參與旅游實踐的主體經(jīng)地方認同逐步層級轉(zhuǎn)化為更廣泛的認同[49]。首先,旅游與地方性重構(gòu)實證研究方面,魏雷等認為摩梭村的地方性是由旅游、媒介以及原住民的地方實踐所共同表征、建構(gòu)和重塑的過程[11];白凱等認為旅游場域中的地方性重構(gòu)需要從人本主義與結(jié)構(gòu)主義的雙重邏輯去認識[35];鄭詩琳等以地震災(zāi)后重建的白鹿鎮(zhèn)為案例,認為其地方性重構(gòu)實質(zhì)是旅游活動對原有鄉(xiāng)村進行替代的城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化過程[50]。其次,旅游情境中地方性與認同研究方面,錢俊希等認為“藏漂”群體身份認同的本質(zhì)是對西藏地方性的建構(gòu)[7];朱竑等認為全球化背景下“藝術(shù)村”地方性的建構(gòu)導(dǎo)致了原住民身份認同與地方現(xiàn)實之間產(chǎn)生斷裂,族群地方感知與原有認知之間出現(xiàn)明顯的斷層[51];胡憲洋和白凱發(fā)現(xiàn)游客認同是地方性認同的基本維度與結(jié)構(gòu),并促成原住民自我地方認同的形成[4]。

綜上,現(xiàn)有研究較少同時兼顧旅游、音樂、地方性以及認同等內(nèi)容,對音樂文化情境中的旅游實踐、地方性重構(gòu)與認同之間互動關(guān)系的理論反思相對不足;研究多從流行文化或城市地方層面切入,以民族旅游地傳統(tǒng)音樂為對象的研究開展較少;另外,過往研究主體多以居民、游客、生活方式型移民為主,族群視角鮮有涉及,少數(shù)民族音樂旅游實踐情境下族群“我者”與“他者”之間復(fù)雜社會與文化關(guān)系的闡釋還需進一步跟進。

2 研究案例、數(shù)據(jù)來源與方法

2.1 案例地介紹

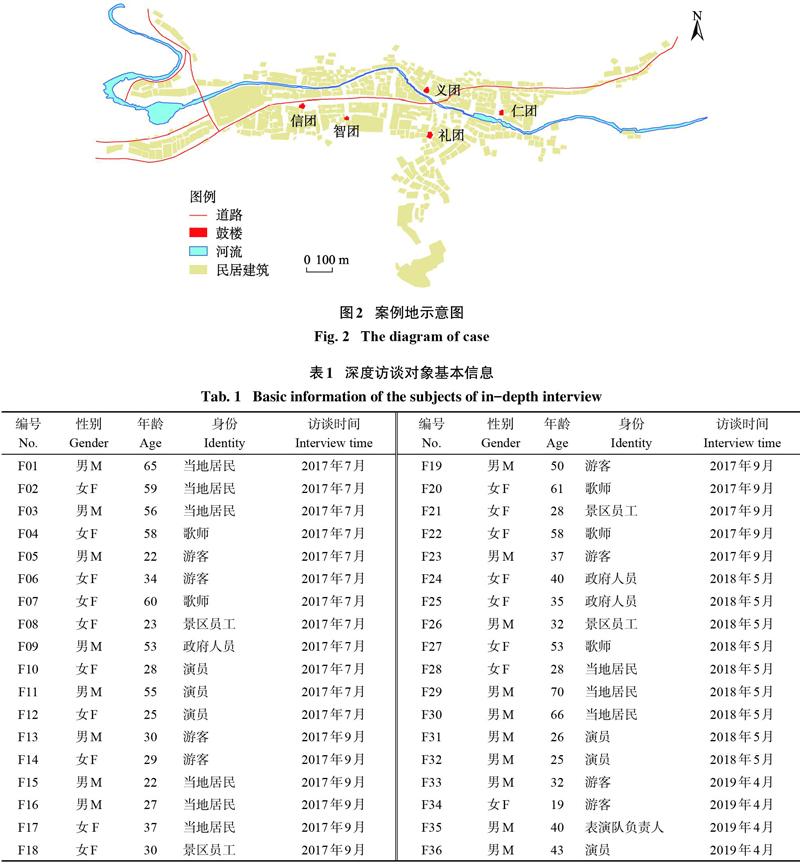

案例地選取貴州省黎平縣肇興侗寨。全寨分為12大房族以及仁、義、禮、智、信5個組團,每團各建有1座鼓樓(圖2),1993年肇興被命名為“鼓樓文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”[52]。20世紀(jì)80年代,背包客進入肇興,隨著旅游的發(fā)展,逐步景區(qū)化經(jīng)營[2]。目前,核心區(qū)由貴州省黎平肇興旅游發(fā)展有限責(zé)任公司運營管理。侗族大歌是肇興地方文化的代表,在民間被稱為“噶老”或“噶瑪”,是侗族民間多聲部民歌的總稱,通常情況下由歌班對唱呈現(xiàn)[53],它不僅是一種音樂藝術(shù),也是侗族原住民社會結(jié)構(gòu)、文化傳承和精神生活的重要構(gòu)成部分,是族群文化與象征的重要載體[54]。從案例典型性看,肇興侗寨是目前侗族文化旅游知名度較高的目的地,侗族大歌的旅游實踐效應(yīng)明顯,這是本文選取其作為對象的關(guān)鍵所在。

2.2 數(shù)據(jù)來源與方法

數(shù)據(jù)搜集方法采用參與式觀察法、深度訪談法以及圖片法,研究團隊于2017年7月11日至7月15日、2017年9月22日至9月26日、2018年5月19日至5月24日分3次赴肇興侗寨進行田野調(diào)查,每次調(diào)查周期為5天,共計15天。研究者對侗族大歌有關(guān)的景觀、符號以及表演等進行了深入觀察,并通過影像記錄的方式存儲圖片數(shù)據(jù)。同時,選取政府、企業(yè)、表演人員、當(dāng)?shù)鼐用瘛⒏鑾熞约坝慰偷鹊湫痛恚瑖@侗族大歌、旅游、地方性以及族群認同等話題對其展開半結(jié)構(gòu)深度訪談,單次訪談時間持續(xù)為20~40分鐘,并通過抽樣與滾雪球的方式直至信息飽和為止。其間,共獲取有效訪談樣本32個(表1)。最終,將觀察獲取的信息、搜集的歌詞以及訪談錄音整理為研究所需的文本資料。

分析方法采用文本分析法。研究者基于前文構(gòu)建的分析框架,對文本數(shù)據(jù)進行歸類、總結(jié)與闡釋,抽象出研究的核心概念,并解讀概念之間的邏輯關(guān)系,最終延伸與完善分析框架涉及的理論內(nèi)涵。為提升研究結(jié)論的可信度,研究者于2019年4月26—27日赴案例地開展補充式調(diào)研,選取4個代表性主體進行開放式深度訪談(表1),將初步研究結(jié)論與訪談文本進行匹配,完善遺漏信息以提升結(jié)論的全面性與可靠性。

3 侗族大歌的旅游實踐與地方性重構(gòu)

3.1 歷時態(tài):地方性表征

結(jié)合分析框架,立足歷時態(tài)視角,從景觀、歌詞、旋律以及符號等方面對侗族大歌蘊含的地方性進行闡釋。(1)鼓樓是侗族大歌地方性表征最為重要的景觀,是侗族以地緣、血緣和親緣關(guān)系為集團建造的建筑形式,也是族群間“抱團”聯(lián)盟的社會組織結(jié)構(gòu)[55]。在肇興地區(qū),圍繞鼓樓社會實踐的形式稱為“款”或“團”,侗族大歌的傳遞交流均以團、款的鼓樓為核心,歌班1群聚鼓樓,采用“坐唱”或“坐夜”2的形式演唱或交流,“月也”3過程中對唱侗族大歌是族群互動甚至婚約聯(lián)盟的重要儀式。(2)侗族大歌歌詞文本蘊含的地方性主要包含生存信念、生產(chǎn)生活、社會結(jié)構(gòu)與思想價值等內(nèi)容。如部分歌詞傳遞了族群內(nèi)部“天、地、氣、水、人”融合的生存信念,其核心思想表達了人對自然生命的尊重,折射出超越人類、“萬物有靈”的道義,“人跟天地走,氣隨自然流”“山林為主,人為客”(原住民口傳大意文本)。部分歌詞反映了族群順應(yīng)自然、維系人與環(huán)境合一的農(nóng)作觀,“一月上山砍柴忙,二月上山挖地忙,三月挑肥上山忙,四五月種田天天忙”(《十二月勞動歌》歌詞大意文本)。部分歌詞反映了族群依托音樂建立的“虛擬”社會結(jié)構(gòu),居民之間通過“歌伴”組成了相互依存的結(jié)構(gòu)關(guān)系,“眾人砍樹亮歌喉,嘿喲嘿喲扛木頭”(原住民口傳大意文本)。此外,部分歌詞表征出祖輩告誡后輩緬懷先人、獲得身份認同以及傳遞思想價值的地方性,“祖先沿黔江逆水而上輾轉(zhuǎn)遷徙,歷經(jīng)千辛萬苦,他們建造薩壇,開田造地,用辛勤的汗水支撐起一個和諧幸福的家園”(原住民口傳大意文本)。

(3)旋律曲調(diào)是音樂的首要要素,也是聲音景觀呈現(xiàn)的方式之一[56]。侗族大歌傳統(tǒng)曲調(diào)具有明顯的擬聲性,演唱技法配合旋律傳遞了族群對山地環(huán)境中蟬蟲、百鳥、流水等自然要素的認知和理解。通常,侗族大歌的旋律以“呃久”和聲的演唱形式結(jié)尾,“呃久”詞意反映出的是族群“和諧”“統(tǒng)一”的價值觀念。(4)侗族大歌作為語言符號,是族群身份感知、認知本族起源與發(fā)展的載體,“平時有三四個人就唱歌,都是口頭相傳,沒歌本,老祖宗傳下來的,不認字,只有通過唱歌來了解祖先”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F29);同時,它具有原始宗教符號意義,與族群崇拜和信仰息息相關(guān),肇興居民祭薩依然遵守傳統(tǒng)的“接薩”“安薩”“祭薩”儀式,族群在儀式結(jié)束后齊聚薩堂前,共唱“踩歌堂”,以尋求神靈的庇護;此外,侗族大歌地方性還蘊含獨特的“詩性”符號意義,該地方性特質(zhì)表現(xiàn)為人、地、族的和諧關(guān)系,即人是人性(族性)、人情(地緣),地為人的生存、生活和生態(tài)著力,族為人道與依生,傳遞出族群對物質(zhì)與精神世界的向往與追求,“飯養(yǎng)身,歌養(yǎng)心”(原住民口傳大意文本)。

3.2 共時態(tài):旅游實踐與地方性重構(gòu)

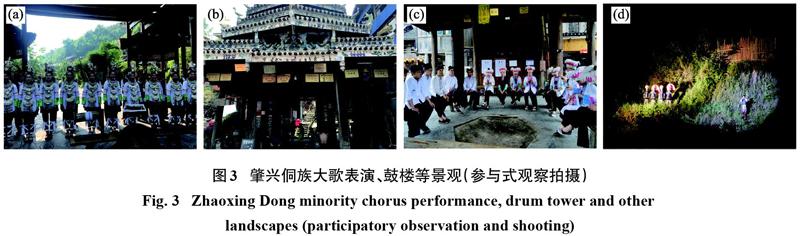

(1)傳統(tǒng)物質(zhì)景觀的地方特質(zhì)得到顯著表征。首先,景區(qū)在原寨門附近修建供游客體驗的迎賓寨門,吸納本寨或周邊村寨能夠參與表演的居民每日在寨門表演敬酒歌、迎客歌這類侗族大歌。傳統(tǒng)侗族大歌表演場地為鼓樓,雖然寨門迎客演唱使得場所發(fā)生了轉(zhuǎn)移,但演唱形式仍然沿襲了傳統(tǒng)的“月也”儀式,敬酒環(huán)節(jié)也保留蘆笙、紡車、土碗以及勞動工具等傳統(tǒng)(圖3a)。其次,旅游是游客等“他者”想象生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè),這些想象重構(gòu)了人和地方[57],肇興及其侗族大歌被建構(gòu)為“疲憊心靈的最后歸宿”,以滿足游客對于“詩和遠方”的想象。政府通過社區(qū)參與將村寨核心部分劃定為景區(qū),居民建筑的修繕或重建須得到政府批準(zhǔn),社區(qū)居民每年從景區(qū)門票中獲得相應(yīng)比例的文物保護費。田野調(diào)查發(fā)現(xiàn),肇興侗族大歌有關(guān)的景觀(如鼓樓、花橋等)普遍比景區(qū)外圍的堂安、紀(jì)倫、廈格等保護得更好,肇興5個團的鼓樓外保留和修繕了用于侗族大歌表演的蘆笙場,鼓樓內(nèi)存放著本團的蘆笙、表演老照片等,地方特質(zhì)較為明顯(圖3b)。另外,侗族大歌一般在節(jié)事活動或非農(nóng)事時節(jié)演唱,發(fā)展旅游后,當(dāng)?shù)卣约吧鐓^(qū)會結(jié)合“黃金周”等節(jié)點定期舉辦侗族大歌表演或比賽,組織居民在信團鼓樓內(nèi)進行傳統(tǒng)侗族大歌的“坐唱”“月也”等表演(圖3c)。可見,旅游實踐重新定義了侗族大歌的價值,其蘊含的地方性被放大并不斷被主流文化所接受,居民獲得部分報酬的同時也滿足了游客對于傳統(tǒng)文化體驗的訴求。旅游與地方融合中,并未形成明顯的二元對立關(guān)系,鼓樓等侗族大歌有關(guān)的景觀并非完全改弦更張、拋棄傳統(tǒng),而是在與旅游調(diào)和的過程中保留并加固了自己的地方特質(zhì)。

(2)傳統(tǒng)音樂在保護基礎(chǔ)上創(chuàng)新價值,地方性得到更為廣泛的認同。首先,調(diào)研發(fā)現(xiàn),旅游實踐并沒有破壞侗族大歌的文化基因,即音樂本身的旋律、曲調(diào)和歌詞仍舊保留傳統(tǒng)形式。同時,通過提升演唱技巧、增加多聲部等創(chuàng)新,在迎合游客體驗需求的基礎(chǔ)上增強了侗族大歌的包容性,正如侗族大歌表演隊的負責(zé)人所言,“主干音并沒有改編,只是增加裝飾音、顫音,由原來的3~5個聲部豐富為5~8個聲部,原來的傳統(tǒng)文化肯定要保留,但是唱給游客會讓游客感覺很土,沒有這個聽起來更舒服。”(訪談對象:表演隊負責(zé)人-F35)其次,侗族大歌旅游實踐遵循了地方特色,演唱者背對智團鼓樓,延用清唱、無伴奏形式,為了幫助游客更好理解音樂內(nèi)涵,部分環(huán)節(jié)融入實景、燈光舞美等表現(xiàn)形式(圖3d),這激活了游客情感共鳴并提升其體驗真實感,正如一位游客所說:“這是我去過那么多地方,感覺最沒有商業(yè)化的旅游演出啦,其實侗族大歌主要是聽聲音,現(xiàn)在這種效果更好。”(訪談對象:游客-F05)另外,侗族大歌歌詞及詞意沒有明顯改變,為了幫助游客更好理解侗語大意,侗族大歌“舞臺化”演唱過程中僅增加了中英文旁白與注解,“必須要加文字,不然完全理解不了在唱什么,現(xiàn)在更有畫面感”(訪談對象:游客-F33),“木葉聲聲,笛聲陣陣,成了侗家人與山水和諧相處,和諧共生的見證”(《笛子歌》肇興旅游表演旁白)。由此可見,傳統(tǒng)音樂旋律曲調(diào)雖具有濃厚的地方色彩,但其“本真”的呈現(xiàn)難免會與游客現(xiàn)代音樂審美或慣習(xí)產(chǎn)生矛盾,因此,延續(xù)地方音樂基因上的創(chuàng)新是化解這種缺陷的有效途徑,其目的是更“對”地傳遞侗族大歌的“好”,實現(xiàn)傳承與實用的價值雙贏。進而,侗族大歌基因保護下的價值創(chuàng)新使得其蘊含的地方性更容易被族群“我者”之外的“他者”識別,它既延續(xù)了侗族大歌之于當(dāng)?shù)鼐用瘛翱趥鲊?yán)教”“詩意棲居”的價值取向,也實現(xiàn)了地方音樂在多元主體間的共享與認同,豐富了侗族大歌的地方意義。

(3)傳統(tǒng)符號意義在傳承中得到延伸。一方面,旅游僅借用“踩歌堂”的形式,為游客營造了“集體歡騰”的體驗氛圍,而侗族大歌涉及“薩”有關(guān)的宗教祭祀文化仍被封存,并未開展旅游實踐,“用來表演的踩歌堂主要是讓游客一起參加唱歌和跳舞,其他祭祀的沒有涉及”(訪談對象:景區(qū)員工-F18)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)旅游情景下侗族大歌的地方生產(chǎn)保留了對于“薩”的絕對崇敬,正如一位表演者所言,“祭薩的文化是我們絕對不會去觸碰的,那是老人們流傳下來的,是保佑我們家園的東西。”(訪談對象:演員-F12)傳統(tǒng)宗教文化符號在旅游實踐中較少被建構(gòu),“后臺”凝聚的神圣性不受侵犯,這給游客帶來無限想象的同時也得到其理解、尊重與敬畏,“薩堂都是關(guān)閉的,我能理解這是他們最神圣不能觸碰的,我同樣很敬畏”(訪談對象:游客-F34)。另一方面,侗族大歌蘊含的“詩性”符號意義得到游客的普遍感知與認同,大量游客在訪談中提到侗族大歌的曲調(diào)能給予自身精神上的凈化感,“侗族大歌現(xiàn)場聽會自然引起你的情感流露,很詩意、很生活,這個大歌展演真的非常原汁原味”(訪談對象:游客-F14)。由此可見,侗族大歌“詩性”地方性由族群、人、地方“共生”融合轉(zhuǎn)移到居民、游客等的共同感知、理解與認同之中,“詩性”符號的地方意義得到延伸。

4 侗族大歌的地方性重構(gòu)與族群認同

4.1 價值與認知選擇

研究發(fā)現(xiàn),旅游對族群信仰與核心價值取向的影響較弱,參與旅游表演的居民仍然牢記祭薩歌曲不能“觸碰”,“祭祀時唱多耶歌,祭祖的歌表演時不唱”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F17)。但同時,族群并非是市場浪潮中的守舊者,他們對于旅游裹挾的現(xiàn)代文化保持著較為開放的態(tài)度。對其而言,傳統(tǒng)的侗族大歌蘊含更多的是消磨時光、談情說愛、親情傳遞等功能意義,旅游發(fā)展后,族群對于音樂的認知逐漸延伸到一套資本價值、工作倫理以及日常生活雜糅的規(guī)則中,“我們排練的話去參加表演可以獲得錢,但是我們本來也喜歡唱歌啊”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F28)。可見,族群對于肇興侗族大歌的價值認同明顯表達出一種帶有融合接受、共生主義的心態(tài),居民通過“月也”“坐唱”以及“團款”間比賽等形式尋求族群的身份感,也因侗族大歌給予自身帶來自信、自豪后,自覺地選擇并接受新的價值觀念,“現(xiàn)在的侗族大歌和以前的相比有點變化了,現(xiàn)在唱的都是新歌,比老歌好聽”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F01)。

4.2 歸屬與情感體驗

族群對于肇興侗族大歌的認同混雜于旅游和地方文化交互的邊界,并在維持“自我”的現(xiàn)實情況下逐漸靠近旅游建構(gòu)出的理想形象,族群“我者”身份與游客“他者”地方性中的“我者”身份不斷關(guān)聯(lián),族群心態(tài)轉(zhuǎn)變的同時也推動了自身歸屬與情感體驗的變化:一是,旅游帶動20%外出務(wù)工年輕人回流1,促進了傳統(tǒng)社會結(jié)構(gòu)的維持,這為族群保留對傳統(tǒng)侗族大歌的記憶與情感歸屬提供了現(xiàn)實基礎(chǔ),“旅游之后有些年輕人回來,有事做,民族文化也能得到傳承”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F16)。二是,社區(qū)參與下的旅游實踐使得與侗族大歌有關(guān)的鼓樓、戲臺、花橋等景觀得到較好保護,幫助族群延續(xù)了關(guān)于地方特質(zhì)的理解;Escobar認為景觀承載著記憶與鄉(xiāng)愁,能夠推動文化的連續(xù)發(fā)展[58],鮮活的生活氛圍延存、凝聚了族群深厚的地方記憶和情感,族群借助侗族大歌獲利同時避免陷入因地方基因破壞而導(dǎo)致的身份與情感斷裂的尷尬境地中。三是,旅游增加了侗族大歌的工具價值屬性,無論是舞臺化表演還是居民日常的消遣娛樂都會吸引游客凝視,居民得到心靈慰藉的同時會主動給游客介紹侗族大歌文化,“經(jīng)常有游客在鼓樓看我們唱歌,遇到感興趣的游客,我們很愿意主動給他們介紹”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F30)。而游客高度抽象化的“他者”地方符號與“我者”特質(zhì)重合,主客互動的地方性建構(gòu)過程也增強了族群自身文化歸屬感和民族凝聚力。

4.3 身份與行為卷入

訪談發(fā)現(xiàn),族群棲居與旅游實踐下侗族大歌的文化意義體現(xiàn)了族群多重身份的聚攏。首先,侗族大歌的地方特質(zhì)融入族群血液,成為人地互動的介質(zhì),族群“我者”身份認同的變化在本質(zhì)上沒有改變對侗族大歌的態(tài)度,“80后基本都還會唱,有很多的侗語我們90后都可能聽不懂,但是我們喜歡聽”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F15)。其次,“文化精英”與“旅游精英”身份認同的博弈中,“會唱歌”比“會掙錢”更容易受到族群的普遍認同,“能掙錢當(dāng)然好,但是沒能也沒啥,我們還是會更羨慕那些侗族大歌唱得好的人,都會到鼓樓跟著學(xué)”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F28)。年輕人若不能參與旅游更多是遺憾或可惜的心情,而不會唱歌則透露出羞愧的身份感,“沒有參與旅游也沒啥,自己過自己的生活;年輕人都不好意思去唱,唱得不好就怕老人笑”(訪談對象:當(dāng)?shù)鼐用?F28)。再次,身份認同的邊界在族群主體與旅游表演者之間較為模糊,調(diào)研發(fā)現(xiàn),參與旅游表演的居民并沒有形成盲目樂觀的優(yōu)越感,不會刻意把“我們”與其他居民區(qū)分開來,而是通過向兒童、年輕人教授演唱等方式推進侗族大歌的價值共創(chuàng)實踐,“教孩子唱歌,她們很開心,遇到需要表演的時候他們還可以獲得一點零花錢,小孩倒是覺得這種體驗很不錯,參與很積極,這樣可以向年輕的一代推廣侗族大歌”(訪談對象:表演隊演員-F31)。這間接促進了侗族大歌的傳承與保護。事實可見,“團”的歸屬與凝聚在某種程度上削弱了旅游對于族群內(nèi)部鄉(xiāng)紳身份形塑與發(fā)展的影響,演員、社區(qū)精英、歌師等經(jīng)文化自醒、自覺后的社會身份并未與族群身份割裂,這使得旅游從業(yè)身份較難完全超越族群身份認同,進而影響居民的日常實踐行為。

5 結(jié)論與討論

5.1 結(jié)論

本文在闡釋肇興侗族大歌歷時態(tài)地方性特質(zhì)基礎(chǔ)上,揭示了共時態(tài)下侗族大歌的旅游實踐、地方性重構(gòu)與族群認同之間的互動機制(圖4),研究發(fā)現(xiàn):

第一,肇興侗族大歌蘊含的地方性延續(xù)了自身歷時態(tài)發(fā)展特征,在景觀、歌詞、旋律、宗教以及地方符號等方面仍表征為以地緣、血緣和“團款”關(guān)系為基礎(chǔ)的穩(wěn)定特質(zhì)。當(dāng)下,侗族大歌仍能滿足族群物質(zhì)生活之外的精神需要,承載著明顯的“人、地、族”三者和諧關(guān)系以及詩性的地方意義。

第二,從共時態(tài)視角看,肇興侗族大歌地方性重構(gòu)受到旅游實踐的影響。首先,傳統(tǒng)物質(zhì)景觀的地方特質(zhì)得到顯著表征,政府、企業(yè)組織居民通過社區(qū)參與形式為游客等“他者”營造一個“原真”的生活場景,肇興侗族大歌有關(guān)的鼓樓、花橋等景觀得到有效保護,族群“我者”地方性因旅游反而增強。其次,傳統(tǒng)音樂在保護基礎(chǔ)上創(chuàng)新價值,地方性得到更為廣泛的認同,侗族大歌在權(quán)力、資本以及市場的推動下轉(zhuǎn)化為具有工具理性的旅游體驗產(chǎn)品,其在長期主客互動中并沒有呈現(xiàn)出明顯的“越軌”現(xiàn)象,而是在維持自身文化基因基礎(chǔ)上,通過包容、調(diào)和以及創(chuàng)新的方式化解旅游與地方的二元矛盾,在不斷反思和重構(gòu)的過程中,侗族大歌也獲得游客等多元主體的接納與認同。最后,傳統(tǒng)符號意義在傳承中得到延伸,侗族大歌所承載的原始宗教文化和詩性符號意義弱化了旅游實踐中多維結(jié)構(gòu)、多元主體之間的碰撞和抗?fàn)帲胤轿幕吔缱兊媚:糜慰臻g與族群生活空間的嵌套延伸了地方符號意義,并被居民、游客等共同感知與理解。

第三,在地方性重構(gòu)的雙重機制影響過程中,侗族大歌改變了族群對其的價值認知、情感歸屬與選擇行為。族群對于侗族大歌認同轉(zhuǎn)變的本質(zhì)是自身“我者”身份與游客“他者”地方性中的“我者”身份的關(guān)聯(lián)與融合。首先,受侗族大歌工具理性影響,族群內(nèi)部心理逐漸經(jīng)歷自醒、自覺與自信的變化過程,“我者”身份得到強化,居民會樂意、主動地向游客介紹音樂文化與地方故事;其次是游客對于侗族大歌地方性的意象間接促進了傳統(tǒng)文化的利用和保護,族群通過旅游實踐獲利同時,在某種程度上延續(xù)了鄉(xiāng)土結(jié)構(gòu)以及鮮活生活氛圍,同時避免了新的社會身份與族群身份的“斷裂”;最后,侗族大歌歷時態(tài)地方性特質(zhì)模糊了族群多重身份認同的邊界,“我”與音樂的關(guān)系并未發(fā)生復(fù)雜變化,“文化精英”比“旅游精英”更容易受到族群的認同,居民“因愛演唱”和“因利演唱”呈現(xiàn)包容與共存的特征。

5.2 討論

肇興侗族大歌的旅游實踐案例雖然有著特殊的地方情境,但其發(fā)展中如何協(xié)調(diào)好歷時態(tài)與共時態(tài)地方性重構(gòu)的互動關(guān)系,促進社區(qū)居民參與,改善當(dāng)?shù)厝松钏接直Wo、傳承地方文化卻是眾多民族旅游村寨面臨的共性問題。過往研究多從靜態(tài)的視角出發(fā),探討旅游對于侗族大歌或族群認同的影響,較少涉及地方性重構(gòu)話題[54,59]。在城市流行音樂研究案例中,不同風(fēng)格或類型音樂地方性重構(gòu)大多具有去結(jié)構(gòu)化、抗?fàn)幓颉霸杰墶钡奶卣鳎魳飞缛焊鄻?biāo)榜的是獨立與個性的身份認同[43,60-61]。就民族地域系統(tǒng)而言,無論是傳統(tǒng)的,還是旅游實踐下變化的地方音樂,都具有復(fù)雜的社會系統(tǒng),較難從單一、絕對的“客觀”結(jié)構(gòu)與去結(jié)構(gòu)的立場對其進行概括[4,7,10],因此從多元主體參與的動態(tài)角度,以及“傳統(tǒng)地方”與“建構(gòu)地方”融合互動的多維層面去理解侗族大歌的旅游實踐更具現(xiàn)實意義。

本文對已有研究的推進體現(xiàn)在:首先,從地方性重構(gòu)的兩個機制的關(guān)聯(lián)中,深入討論了侗族大歌的旅游實踐、地方性重構(gòu)與族群認同之間互動的過程和內(nèi)在機制。其次,在民族旅游實踐研究領(lǐng)域,認為地方性并非一定處于絕對的、被旅游所“強勢”建構(gòu)的境地,在面對外來力量對于自身地方性形塑時,肇興侗族大歌并非完全“被動”地接受,其蘊含的傳統(tǒng)地方性特質(zhì)也“主動”調(diào)和變化中的人地關(guān)系,其中,“詩性”地方性與族群性延續(xù)著文化脈絡(luò)不斷分層、再分層與去層,它緩沖了旅游建構(gòu)機制中現(xiàn)代與地方文化二元對立的矛盾,并在保持文化內(nèi)核不受破壞的同時謀求變革與創(chuàng)新。再者,在族群認同研究層面,侗族大歌地方性重構(gòu)推動了族群意識經(jīng)由價值認知、情感歸屬以及行為卷入至內(nèi)在身份認同的層級遞進,處于此過程中的族群愿意因獲利而演唱,更愿意因喜愛而演唱,族群認同邊界沒有形成絕對的“我者”與“他者”對立特征。事實上,肇興侗族大歌歷史演進中的地方性并沒有因旅游而明顯解構(gòu),在歷時態(tài)與共時態(tài)重構(gòu)機制作用下既滿足了族群日常物質(zhì)與精神的需求,也迎合了游客的訴求。旅游實踐改善了當(dāng)?shù)厝松顮顩r,實現(xiàn)族群物質(zhì)與觀念的雙重提升,推動侗族大歌的“我者”地方性與游客等“他者”地方性融合,這在某種程度上間接促進了傳統(tǒng)文化的保護與傳承。

正如Geertz所言,“文化是一張地圖”[62],侗族大歌可以看作肇興侗寨區(qū)別于其他地方的文化符號,后續(xù)有必要從地方意義、族群性等角度對侗族大歌的旅游實踐進行跟蹤研究,這將為更深層次理解民族音樂、旅游與地方的關(guān)系提供新的探索方向。受限于篇幅等原因,本研究并未對上述思考做出有效闡釋,因而后續(xù)可從非表征理論出發(fā),深入探索侗族大歌旅游實踐情境中的人地關(guān)系,及其背后所折射的地方意義。

參考文獻(References)

[1] 龍初凡. 和諧: 侗族大歌的精神文化內(nèi)涵[J]. 凱里學(xué)院學(xué)報, 2008, 26(2): 16-19. [LONG Chufan. Harmony: The spiritual and cultural connotation of Dong minority chorus[J]. Journal of Kaili University, 2008, 26(2): 16-19.]

[2] 蔡溢, 楊洋, 殷紅梅. 鄉(xiāng)村振興背景下民族旅游村寨居民地方依戀的影響關(guān)系及機理分析——基于貴州肇興侗寨和西江苗寨的對比研究[J]. 貴州社會科學(xué), 2020, 365(5): 157-164. [CAI Yi, YANG Yang, YIN Hongmei. Analysis on the relationship and mechanism of residents place attachment of ethnic tourism village under the background of rural revitalization — Based on the comparative study of Zhaoxing Dong village and Xijiang Miao village, Guizhou[J]. Guizhou Social Sciences, 2020, 365(5): 157-164.]

[3] 姜遼, 蘇勤. 旅游對古鎮(zhèn)地方性的影響研究——基于周莊的多案例考察[J]. 地理科學(xué), 2016, 36(5): 766-771. [JIANG Liao, SU Qin. The impact of tourism to placeness in ancient town: Multiple cases in Zhouzhuang[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(5): 766-771.]

[4] 胡憲洋, 白凱. 拉薩八廓街地方性的游客認同建構(gòu)[J]. 地理學(xué)報, 2015, 70(10): 1632-1649. [HU Xianyang, BAI Kai. The construction of tourists placeness identity of Barkhor Street in Lhasa[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1632-1649.]

[5] BURNS P, NOVELLI M. Tourism and Mobilities: Local Global Connections[M]. Wallingford: CABI, 2008: 20-56.

[6] DOGAN H Z. Forms of adjustment: Sociocultural impacts of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1989, 16(2): 216-236.

[7] 錢俊希, 楊槿, 朱竑. 現(xiàn)代性語境下地方性與身份認同的建構(gòu)——以拉薩“藏漂”群體為例[J]. 地理學(xué)報, 2015, 70(8): 1281-1295. [QIAN Junxi, YANG Jin, ZHU Hong. The construction of placeness and identity in the context of Chinas emerging modernity: A case study of Han Chinese “drifters” in Lhasa, Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1281-1295.]

[8] JEAN S P, HORENCZYK G, LIEBKIND K, et al. Ethnic identity, immigration, and well-being: An interactional perspective[J]. Journal of Social Issues, 2001, 57(3): 493-510.

[9] 趙紅梅. 國外旅游族群性的研究及其方法探討[J]. 旅游學(xué)刊, 2015, 30(1): 112-124. [ZHAO Hongmei. On touristic ethnicity studies abroad and its ways[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(1): 112-124.]

[10] 蔡曉梅, 何瀚林. 廣州市高星級酒店地方與無地方的建構(gòu)及協(xié)商[J]. 地理學(xué)報, 2016, 72(2): 322-337. [CAI Xiaomei, HE Hanlin. Place and placelessness of modern urban high-star level hotels: Case studies in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 72(2): 322-337.]

[11] 魏雷, 錢俊希, 朱竑. 旅游發(fā)展語境中的地方性生產(chǎn)——以瀘沽湖為例[J]. 華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版), 2015 (2): 100-109. [WEI Lei, QIAN Junxi, ZHU Hong. The production of place under the context of tourism development[J]. Journal of South China Normal University(Social Science Edition), 2015 (2): 100-109.]

[12] RELPH E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 37-41.

[13] LIGHT A, SMITH J M. Philosophy and Geography Three[M]. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1998: 5-25.

[14] 唐順英, 周尚意, 劉豐祥. 地方性形成過程中結(jié)構(gòu)性動力與非結(jié)構(gòu)性動力的關(guān)系——以曲阜地方性塑造過程為例[J]. 地理與地理信息科學(xué), 2015, 31(6): 120-124. [TANG Shunying, ZHOU Shangyi, LIU Fengxiang. Relationship between structural forces and non- structural forces in the process of locality formation: A case of the process of Qufus locality making[J]. Geography and Geo-Information Science, 2015, 31(6): 120-124.]

[15] MASSY D. A global sense of place[J]. Marxism Today, 1991 (8): 24-29.

[16] 錢俊希, 錢麗蕓, 朱竑. 全球的地方感理論評述與廣州案例解讀[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 40-44. [QIAN Junxi, QIAN Liyun, ZHU Hong. A global sense of place: Theoretical framework and a case study of Guangzhou[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 40-44.]

[17] PRED A. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297.

[18] 戴俊騁, 周尚意. 歷史層累視角下的地方形成機制探討——以北京東高村鎮(zhèn)為例[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 16-21. [DAI Juncheng, ZHOU Shangyi. On mechanism of place making in the view of historical layers theory: A case of Donggaocun town in Beijing[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 16-21.]

[19] QIAN Junxi, ZHU Hong. Han Chinese “drifters” in Lhasa: The ambivalent cultural politics of Tibetanness amidst Chinas geographies of modernity[J]. Social & Cultural Geography, 2016, 17(7): 892-912.

[20] HARVEY D. Justice, Nature and the Geography of Difference[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1989: 31-45.

[21] 林耿, 潘愷峰. 地理想象: 主客之鏡像與建構(gòu)[J]. 地理科學(xué), 2015, 35(2): 137-143. [LIN Geng, PAN Kaifeng. Geographical imagination: The mirroring construction between the objective and subjective bodies[J]. Scientia Geographica, 2015, 35(2): 137-143.]

[22] HARVEY D. Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity[J]. Capital & Class, 1996, 20(3): 144-145.

[23] 李靜, 溫夢煜. 從社會分類視角看族群認同[J]. 華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版), 2016(1): 56-71. [LI Jing, WEN Mengyu. The analysis of ethnic identity from the perspective of social classification[J]. Journal of South China Normal University(Social Science Edition), 2016(1): 56-71.]

[24] BRUBAKER R, LOVEMAN M, STAMATOV P. Ethnicity as cognition[J]. Theory and Society, 2004, 33(1): 31-64.

[25] MACCANNELL D. Reconstructed ethnicity tourism and cultural identity in third world communities[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(3): 375-391.

[26] 列維-斯特勞斯. 圖騰制度[M]. 渠敬東, 譯. 上海: 上海人民出版社, 2005: 10-56. [LEVI-STRAUSS C. Totemism[M]. QU Jingdong, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2005: 10-56.]

[27] BOISSEVAIN J. The place of non-groups in the social science[J]. Man, 1968(4): 542-556.

[28] 孫九霞, 張?zhí)@恒. 族群邊界理論視角下旅游目的地東道主內(nèi)部群體研究——以陽朔為例[J]. 旅游學(xué)刊, 2015, 30(6): 102-110. [SUN Jiuxia, ZHANG Aiheng. Host of destination from the perspective of ethnic boundary theory: The case of Yangshuo[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 102-110.]

[29] 郭文. 神圣空間的地方性生產(chǎn)、居民認同分異與日常抵抗——中國西南哈尼族箐口案例[J]. 旅游學(xué)刊, 2019, 34(6): 96-108. [GUO Wen. Placeness production of sacred space, resident identity differentiation and daily resistance: A case study of Qingkou village of Hani Nationality in Southwest China[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 96-108.]

[30] 納日·碧力戈. 現(xiàn)代背景下的族群建構(gòu)[M]. 昆明: 云南教育出版社, 2000: 35-50. [NARAN Bilik. Ethnic Group Construction under the Modern Background[M]. Kunming: Yunnan Education Press, 2000: 35-50.]

[31] 艾菊紅. 族群認同與構(gòu)建的動態(tài)過程——現(xiàn)今的隴南宕昌藏族[J]. 民族研究, 2009(6): 24-33. [AI Juhong. The dynamic process of ethnic identity and construction: The present Dangchang Tibetan in Longnan[J]. Ethno-national Studies, 2009(6): 24-33.]

[32] CHATTERJEE P. Whose imagined community? [J]. Millennium Journal of International Studies, 1991, 20(3): 521-525.

[33] 郝亞明. 心理學(xué)視角下的國家認同與族群認同關(guān)系探究[J]. 南開學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版), 2019(6): 71-81. [HAO Yaming. The relationship between national identity and ethnic identity: A perspective from psychology[J]. Nankai Journal(Philosophy, Literature and Social Science Edition), 2019(6): 71-81.]

[34] STEDMAN R. Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity[J]. Environment and Behavior, 2002, 34(5): 561-581.

[35] 白凱, 胡憲洋, 呂洋洋, 等. 麗江古城慢活地方性的呈現(xiàn)與形成[J]. 地理學(xué)報, 2017, 72(6): 1104-1117. [BAI Kai, HU Xianyang, LYU Yangyang, et al. Study on the identity with placeness of slow living in Lijiang[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(6): 1104-1117.]

[36] MASSEY D B, JESS P M. A Place in the World: Places, Cultures and Globalization[M]. Oxford: Oxford University Press in Association with the Open University, 1995: 21-25.

[37] LIU Chen, CAI Xiaomei. Performing Guangzhou and Guangzhou Ren: Analysing popular music in Guangzhou[J]. Social & Cultural Geography, 2014, 15(7): 769-785.

[38] 王曼曼, 張敏. 表演性視角下音樂節(jié)的空間生產(chǎn)——以太湖迷笛音樂節(jié)為例[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 294-306. [WANG Manman, ZHANG Min. Production of the music festival space from the performative perspective: Case of Taihu Midi Music Festival, China[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 294-306.]

[39] MCLEAN J. Digging up unearthed down-under: A hybrid geography of a musical space that essentialises gender and place[J]. Gender Place & Culture, 2016, 23(3): 418-434.

[40] DUFFY M. Lines of drift: Festival participation and performing a sense of place[J]. Popular Music, 2000, 19(1): 51-64.

[41] GILBSON C, WAITT G. Cultural Geography[M]. Oxford, UK: Elsevier, 2009: 245-255.

[42] 劉愛利, 胡中州, 劉敏,等. 聲景學(xué)及其在旅游地理研究中的應(yīng)用[J]. 地理研究, 2013, 32(6): 1132-1142. [LIU Aili, HU Zhongzhou, LIU Min, et al. Soundscape and its application in research of tourism geography: A new perspective[J]. Geographical Research, 2013, 32(6): 1132-1142.]

[43] 劉晨, 蔡曉梅. “噪”起來: 廣州音樂現(xiàn)場的文化地理研究[J]. 地理科學(xué), 2016, 36(6): 871-878. [LIU Chen, CAI Xiaomei. Noise up! A cultural geographical analysis of live music in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(6): 871-878.]

[44] LIU C, YANG R. Consuming popular songs online: Phoenix Legends audiences and Douban Music[J]. Cultural Geographies, 2017, 24(2): 295-310.

[45] KONG L. Popular music in a transnational world: The construction of local identities in Singapore[J]. Asia Pacific Viewpoint, 1997, 38(1): 19-36.

[46] 李大偉, 李誠固, 馬佐澎,等. 旅游影響下的地方音樂及其對地方的建構(gòu)——以麗江古城為例[J]. 地理科學(xué)進展, 2018, 37(6): 833-843. [LI Dawei, LI Chenggu, MA Zuopeng, et al. Influence of tourism on local music and its construction to the place: A case study on the Lijiang ancient town[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 833-843.]

[47] QUINN B. Symbols, practices and myth-making: Cultural perspectives on the Wexford Festival Opera[J]. Tourism Geographies, 2003, 5(3): 329-349.

[48] TILLEY C. Materializing identities: An introduction[J]. Journal of Material Culture, 2011, 16(4): 347-357.

[49] 陳才, 盧昌崇. 認同: 旅游體驗研究的新視角[J]. 旅游學(xué)刊, 2011, 26(3): 37-42. [CHEN Cai, LU Changchong. Identity: A new perspective in the study of tourism experience[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 37-42.]

[50] 鄭詩琳, 薛熙明, 朱竑. 新生的旅游地: 災(zāi)后重建背景下的地方重構(gòu)——以四川省彭州市白鹿鎮(zhèn)為例[J]. 旅游學(xué)刊, 2017, 32(5): 59-70. [ZHENG Shilin, XUE Ximing, ZHU Hong. Newborn tourist place: The place reconstruction in “post-disaster recovery” contextualized Bailu village, Pengzhou city, Sichuan province[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 59-70.]

[51] 朱竑, 錢俊希, 呂旭萍. 城市空間變遷背景下的地方感知與身份認同研究——以廣州小洲村為例[J]. 地理科學(xué), 2012, 32(1): 18-24. [ZHU Hong, QIAN Junxi, LVU Xuping. Place identity and sense of place in the context of urban spatial transformation: A case study of Xiaozhou village in Guangzhou, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(1): 18-24.]

[52] 王家駿. 鼓樓: 侗寨人居的凝聚中心[J]. 資源與人居環(huán)境, 2006(2): 53-56. [WANG Jiajun. Drum tower: The cohesion center of Dong village[J]. Resources Environment Inhabitant, 2006(2): 53-56.]

[53] 侗族簡史編寫組. 侗族簡史[M]. 貴陽: 貴州民族出版社, 1985: 111-120. [Dong History Writing Group. Dong History[M]. Guiyang: Guizhou Minorities Press, 1985: 111-120.]

[54] 賀能坤. 旅游開發(fā)中民族文化變遷的三個層次及其反思——基于貴州省黎平縣肇興侗寨的田野調(diào)查[J]. 廣西民族研究, 2009(3): 172-177. [HE Nengkun. Rethinking on the three levels of changes of ethnic culture in tourism development: Based on the field work about Zhaoxing Dong Zhai in Liping county in Guizhou province[J]. Study of Ethnics in Guangxi, 2009(3): 172-177.]

[55] 羅濤. 日常與狂歡——侗族大歌審美研究[D]. 蘭州: 西北師范大學(xué), 2007. [LUO Tao. Daily and Carnival — A Study on the Aesthetics of Dong Minority Chorus[D]. Lanzhou: Northwest Normal University, 2007.]

[56] 克雷格·萊特. 聆聽音樂[M]. 余志剛, 譯. 北京: 清華大學(xué)出版社, 2019: 223-235. [WRIGHT C. Listening to Music[M]. YU Zhigang, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 2019: 223-235.]

[57] HARVEY D. The Condition of Post-modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change[M]. Oxford: Blackwell, 1989: 290-293.

[58] ESCOBAR A. Culture sits in places: Reflections on globalism and subaltern strategies of globalization[J]. Political Geography, 2001, 20(2): 139-174.

[59] 孫立青. 侗族大歌旅游展演中的文化折扣研究——以黔東南州小黃侗寨侗族大歌為個案[D]. 吉首: 吉首大學(xué), 2018. [SUN Liqing. Cultural Discount Studies on Travel Show of Songs of the Dong Nationality: A Case Study of the Xiaohuang Village in the Southeast Guizhou Miao and Dong Autonomous Prefecture[D]. Jishou: Jishou University, 2018.]

[60] CANOVA N. Music in French geography as space marker and place maker[J]. Social & Cultural Geography, 2013, 14(8): 861-867.

[61] 王駿川, 羅秋菊, 林潼. 嵌套的邊界: 節(jié)慶深度參與者群體認同構(gòu)建——以迷笛音樂節(jié)的迷笛黔軍為例[J]. 旅游學(xué)刊, 2020, 35(5): 139-150. [WANG Junchuan, LUO Qiuju, LIN Tong. Nested boundaries: Group identity formation in highly involved festival participants: A case study of the Midi Qian at the Midi Music Festival[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(5): 139-150.]

[62] GEERTZ C. The Interpretation of Culture[M]. New York: New York Basic Books, 1973: 35-47.