話說“急須”

曹建南

周作人在《魯迅的故家》中寫魯迅在東京的飲茶習慣時說:“魯迅在寫作時,習慣隨時喝茶,又要開水。所以他的房間里,與別人不同,就是三伏天,也還要火爐:這是一個炭缽,外有方形木匣,炭中放著鐵三腳架,以便安放開水壺。茶壺照例只是急須,與潮人喝工夫茶相仿,泡一壺茶只可二三人各為一杯罷了。因此屢次加水,不久淡了,便須更換新茶葉。”文中所說的“急須”,指的是側把茶壺,日語稱茶壺為“急須”。

“急須”作為茶器名稱,最早見于宋代詩人黃裳《龍鳳茶寄照覺禪師》詩:“寄向仙廬引飛瀑,一簇蠅聲急須腹。”自注曰:“急須,東南之茶器。”根據“一簇蠅聲急須腹”的描寫不難推測,這被稱為“急須”的茶器,應該是煮水或煮茶的器具。但是,黃裳之后,似乎沒有把茶器稱為“急須”的記載。

閩南人所說的“急燒”,是側把的煎藥陶罐,至今仍在使用。而“急燒”這一名稱曾被日本人借用了100多年。17世紀中葉,隨著隱元禪師東渡,散茶飲用法進入日本人的飲茶生活。早期的日本散茶因制茶工藝中沒有揉捻的工序,都是放在鍋釜中煎煮的煎飲散茶。一開始日本人用名為“土瓶”的提梁式陶罐煮茶,用竹藤等材料做成的提把雖然便于懸掛在圍爐上方使用,但不能隨意移動。于是,中國東南地區用于烹茶的小泥爐和側把砂受到了日本茶人的青睞。他們根據閩南話的發音,把側把砂稱為“急燒”,漢字或寫作“急備燒”“急尾燒”“急火生”等,和“急燒”二字同音同義,是可以放在爐火上燒煮的“煮茶器”。

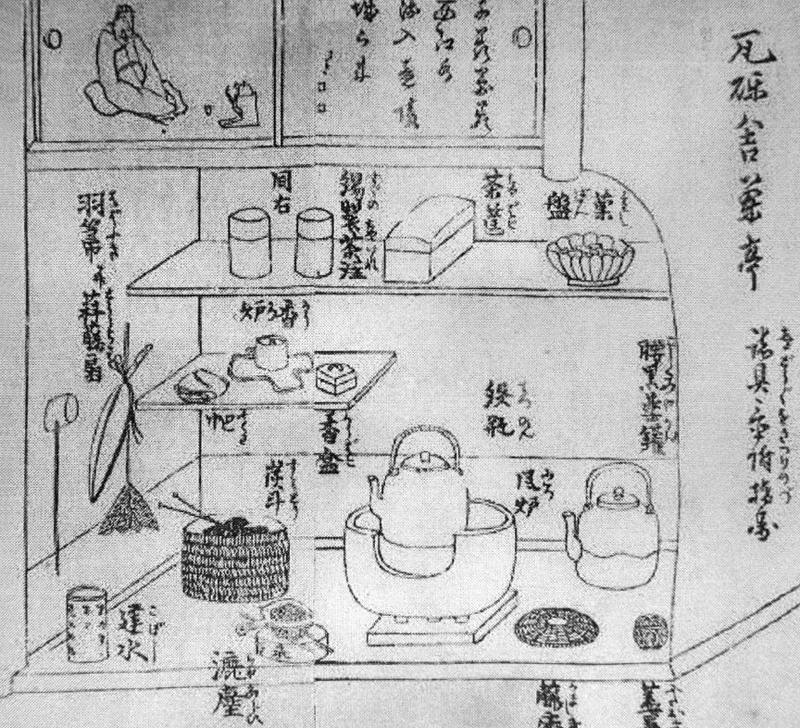

在日本率先使用“急燒”煮茶的,據說是黃檗宗禪僧賣茶翁高游外(1675-1763)。田能村竹田《石山齋茶具圖譜》(1829年):“本邦茶飲之行久矣,近日所用葉茶,相傳僧隱元將來,未知果然否。至用風爐、急尾燒,烹點飲啜,自游外高翁始也。”伴蒿蹊《近世畸人傳·賣茶翁》(1790年)文后附有“急燒”置于風爐之上的插圖,收藏家木村孔陽《賣茶翁茶器圖》(1823年)中繪有“高三寸許”的唐山制“急燒”,都是側把砂的形狀。受賣茶翁的影響,用“急燒”煮茶的飲茶方式成了18世紀日本飲茶文化的主流。

1738年,宇治的制茶家永谷宗圓開發了經過揉捻的蒸青綠茶,這是可以用開水沖泡而飲的瀹飲散茶,日本人稱為“淹茶”。于是,專用于泡茶的器具茶壺,開始登上日本飲茶文化史的舞臺。為區別于放在爐火上加熱的“煮茶器”,我們不妨把用于泡茶的包括茶壺、蓋碗、蓋杯、玻璃茶瓶等器具統稱為“瀹茶器”。

但是,這瀹茶器的名稱卻讓日本茶人大傷了一番腦筋。因為“茶壺”一詞在日本歷來指代貯存茶葉的陶罐。春天采摘的茶葉,經粗制后裝入“茶壺”,到秋天拿出來磨成粉末,這是抹茶的茶葉貯存方法。因為“茶壺”一詞另有所指,所以在早期的闡述“淹茶法”的茶書,如大枝流芳《青灣茶話》(1756年)和上田秋成《清風瑣言》(1794年)都根據錢椿年《茶譜》、屠隆《茶說》等明代茶書,把瀹茶器稱為“茶瓶”。

18世紀中葉,日本人把“急須”理解為裝抹茶的小罐,日語稱為“茶入”。三谷宗鎮《和漢茶志》(1728年):“急須(本國‘薄茶入之類也),于漢土亦入稀茶具也(‘薄茶,國語也),以犀角、象牙造之,其蓋多有鈕。”認為“急須”是用犀牛、象牙制作的精致的抹茶罐。《青灣茶話》也說:“注春、云甌、髹盒、急須,是皆云‘茶入也,大者可入半斤、一斤、二斤等,常收置之‘葉茶壺也。”這顯然是把茶壺、茶甌、茶葉盒混為一談的誤解。由此可見,到18世紀中葉,日本人還沒有搞清楚瀹茶器具的名稱和用法,也沒有把茶壺稱為“急須”。

18世紀末19世紀初的日本茶人,把煮茶用的“急燒”用于泡茶,故在《煎茶略說》(1798年)、《煎茶早指南》(1802年)等茶書中,煮水器和瀹茶器是不甚分明的。用煮茶的“急燒”泡茶,顯然有容積太大之嫌,于是,便開始制作小型的“急燒”。村栲亭《藝苑日涉》(1807年)考證說:“今人呼小茶瓶云‘急備燒,即‘急須也。”文中所說的“小茶瓶”,是煮茶器“急燒”小型化的產物,所以,飲茶界依然稱之為“急燒”。村栲亭的考證,糾正了《和漢茶志》和《青灣茶話》對“急須”的錯誤理解,但同時也說明,19世紀初,“急須”作為指代瀹茶器的名詞,還沒在飲茶界被普遍使用,否則,村栲亭的考證就完全沒有意義了。

隨著瀹飲散茶在日本的普及,煮茶器和瀹茶器的區分也逐漸明確。真間人《茶史》(1808年):“凡器,貴清潔不貴多。鐵銚以湯,砂瓶以點茶,茶盞以服氣,即此三器,既已足矣。”田能村竹田《竹田莊泡茶訣》(1830年):“風爐、水罐、茶銚、茶壺、茶碗五者備,而后茗事成矣。……銚以煮湯,壺以淹茶,一銚一壺,相須為用。”山本德潤《煎茶小述》(1835年)中的瀹茶器名稱為“小瓶”,煮水器是“土瓶”或“鐵罐”。可見,進入19世紀后,雖然日本茶人已把煮水器和瀹茶器加以明確的區分,提倡兩者“相須為用”,但仍未使用“急須”這樣的名稱。

《青灣茶會圖錄》(1863年)和《青灣茗宴圖志》(1875年)都把煮茶器稱為“湯罐”,有“砂瓶急須式”“紫泥提梁式”“琉球瓷瓶”“銀瓶”等不同的類型區分。書中解釋“急須式”說:“俗曰保富良。”“保富良”本義是蚊子的幼蟲孑孓的意思,因形似而被轉用為指代側把壺形式的煮水器。可見到明治維新前后,日本飲茶界已出現用“急須”替代“急燒”的傾向,但此時的“急須”,指的是可直接置于爐火之上加熱的側把煮水器,而不是瀹茶器。上述《圖錄》和《圖志》均把瀹茶器稱為“茶銚”,大多是宜興紫砂壺。古代的宜興紫砂壺,沒有側把壺的形制,不符合日本人概念中的“保富良”形狀,故一直被稱為“宜興罐”,有很多陶藝家積極仿制。我們從1865年出版的《煎茶圖式》可以看到,19世紀中葉的日本煎茶席不僅煮水器和瀹茶器“相須為用”,而且側把壺和執手壺可以同時登場。可惜的是,《煎茶圖式》只繪有各種茶席的茶具配置,沒有文字說明,故其中的茶具名稱不得而知。

1878年,金士恒受邀到愛知縣的常滑地區指導制壺技藝,名為“常滑燒”的朱泥茗壺成為茶人新寵。早期的常滑燒大多仿制宜興茶壺,是壺嘴和把手成180度的執手壺。但由于常滑地區在18世紀就有生產側把壺形式的煮茶器“急燒”的傳統,加上側把壺比較適合在榻榻米房間使用,于是,便有人開始制作側把的瀹茶器——茗壺。明治十四年(1881年),“常滑制急須”在第2次勸業博覽會上獲獎,說是“急須之制有風韻”。陶藝家壽內信一《茶器圖會》(1883年)把側把形式的茗壺稱為“急須”,以區別模仿宜興壺的執手壺。由此可見,直到19世紀晚期,“急須”才被確定為側把茶壺的名稱。

進入20世紀,“急須”一詞的使用從茶界、陶藝界滲透到市民社會,夏目漱石的中篇小說《草枕》(1906年)即有用“朱泥急須”往每個茶碗分別“滴入二三滴稍含翠綠的琥珀色玉液”的描寫。我們知道,周作人是1906年去日本留學的,而魯迅是1909年離開日本回國的,也就是說,兄弟二人同在日本期間,側把茶壺正在日本市民社會流行,“急須”作為普通名詞已經確立。可見,日本人把茶壺稱為“急須”的歷史并不很長,而周作人說魯迅在東京喜歡用“急須”泡茶的記載,無疑是一個恰當的例證。