淺析紫砂壺《風華之戀》的造型與文化情感之美

文 曹麗婭

憑借我國農業的先進生產技術,自古以來我國就是茶葉種植及生產大國,并且茶葉品種眾多,各有特色。而在茶壺材質選擇上,由紫砂制作而成的茶壺在眾多材質茶壺中,頗具一枝獨秀的韻味。作為自然生長而成的五色土壤,紫砂土似乎生來就帶著自然的靈魂特質,在人與自然的共同作用下,被塑造成千姿百態的擺件器皿,展現出獨一無二的藝術神韻,折射出了紫砂作品的獨特魅力。而紫砂壺和茶水的相逢,更像是一場緣定三生的誓言,相互容納又彼此成就,記錄了每一滴茶水在茶壺內壁流淌后,其經過之處日積月累的生命力量。

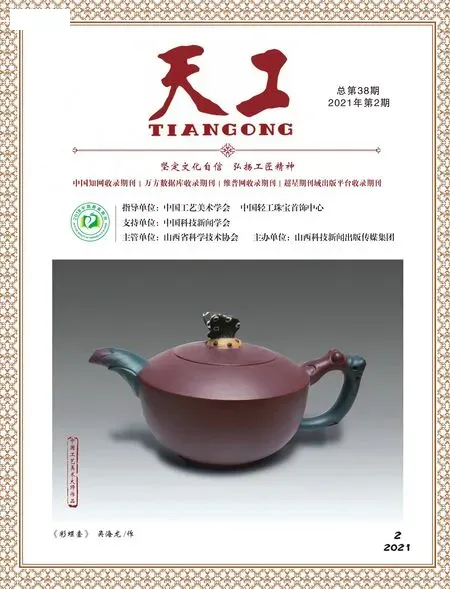

《風華之戀》1

一、《風華之戀》壺具概述

紫砂壺《風華之戀》,取名為“風華”是源于壺身上的楓葉圖案裝飾,因“楓”字音同“風”,并結合茶壺壺身外觀刻畫有妙齡女子與山水風光圖案,因此以“風華”二字命名,有風華正茂、雅麗清秀的含義,其造型古樸別致、氣質特佳,如南朝鐘嶸在《詩品》中寫道:“至如歡言酌春酒,日暮天無云,風華清靡,豈直為田家語耶?” 又通過壺刻內容展現了秋色之下的優美風光,正如宋代王安石在《謝知州啟》中描述道:“秋氣正剛,風華浸遠,詹依禱頌,倍萬等論。[1]”

作品《風華之戀》壺型飽滿、線條流暢、典雅秀麗,茶壺創意主要來源于對自然的觀察,在傳統壺型的基礎上融合了現代審美,對傳統制作工藝進行了創新,注入了現代茶壺制作和陶藝制作工藝活性,使得茶壺整體結構造型別致,同時茶壺設計的結構也更具特色,在茶壺著力點和壺把高度方面更加立體和便捷。同時設計的壺嘴、壺鈕、壺把和壺身連接部分巧妙地運用了自然造型,使壺身上貼畫的楓葉圖案格外生動逼真,立體感更加明顯。因此,無論從造型還是寫意層面,都顯得十分自然。作為一種紫砂壺具,《風華之戀》又有端莊厚重的氣度、深刻內斂的內涵,茶壺整體顏色為橙紅色,采用紫砂泥料中的朱泥制成,其展現出的質感在燈光照映下并不會聚焦燈光于某一點,而是以一種整體分布均勻的狀態完整展現出茶壺本身形態,似乎壺身覆有無形細紗,猶如滿壺流光傾瀉。同時選擇浮雕工藝貼畫楓葉圖案,又在線條流暢中增添了變化,起伏卻不突兀。在與自然的對話中,茶壺壺身精致光滑,沒有絲毫雜質,以優質的紫砂材質特點呈現了該壺特有的精、氣、神。

二、《風華之戀》蘊含的文化情感

江蘇宜興是我國紫砂壺制作與傳承的文化中心,憑借著該地區從古至今富饒內斂的社會環境,在紫砂壺的傳承歷史中凝聚了一代又一代紫砂壺藝人的情感與信念。而中華文化的精髓又恰好體現在紫砂壺代代傳承的歷史變遷過程中,是中國茶元素與陶藝文化歷久銘心的歷史記憶。

每完成一件作品,就意味著紫砂壺手藝人又一次參與了思想與文化交融的工藝活動,也表露了紫砂壺手藝人的個人思想和對紫砂壺壺具的文化情感。結束又是開始,周而復始,循環往復,在思想和文化的共同作用下,紫砂壺除了具有容納茶水的實用性特點外,又憑借其典雅精致的外觀,成為獨立于具體物質之外的文化和情感寄托。以實用性和觀賞型并重發展,記錄了茶壺中清冽的茶水香韻,突顯了高貴雅致的壺具氣質[2]。

三、造型與裝飾在紫砂壺上承載的文化內涵

正如紅色楓葉賦予了《風華之戀》獨特的壺具魅力一般,當秋天楓樹葉子逐漸轉變,或變成黃色,或變成紅色,在沒有任何規律的顏色層次變化中,將楓樹作為歷代文人墨客筆下悲秋的代表,用來寄托回憶和情感。而萬千情緒就在歲月往來變遷的輪回下,從文人墨客的詩詞寫作中,又跳躍到紫砂壺壺身,被賦予了更加別致的內涵。而傳統紫砂壺的發展就正如《風華之戀》一般,在歷代紫砂壺制作匠人的傳承與創新下,在藝人手中激蕩出經久不息的文化的生命與力量。

《風華之戀》2

在茶文化的歷史發展中,紫砂壺是不可忽略的重點內容。在人類不斷探索自然的過程中,紫砂材質參與器具制作正式開啟了茶壺制作的新階段。而紫砂土壤難以掩飾的可塑性和色彩表現力,使得由紫砂制作而成的茶壺,無論在其細節處理還是色澤展現方面,往往能夠讓人從內心體會到一種萬物俱靜的思索,而紫砂壺和茶水之間的融洽結合,又賦予了紫砂壺與中國茶文化共同體現出的淡泊思想和精神特質,表現了超脫于世俗之外的文化內涵和藝術情趣[3]。

紫砂的造型裝飾藝術融入了多種題材的文化元素,表現為多種多樣的思想創意和靈感,讓紫砂壺的實用功能又得到了藝術性展示。正是在實用性和藝術性高度結合的情況下,以歷史文化內蘊為基礎,借助古代詩詞歌賦描繪,積極轉化并展示出紫砂壺的文化內涵,從而從推進紫砂壺的不斷傳承與創新,真正將紫砂壺文化發揚光大,使后來者也能從紫砂壺文化中萌生出新的情感。

在現代工業文明向前推進的同時,以紫砂壺制作工藝具有的文化藝術為代表,要繼續堅持傳統文化發展原則,“道法自然”,要善于向大自然汲取靈感,使中華傳統文化源遠流長,讓每一把紫砂茶壺都彰顯出其獨具匠心的文化美好。