醒腦開竅針聯(lián)合化瘀通脈湯治療腦卒中后痙攣性癱瘓臨床觀察

梁釋如

(河南省柘城中醫(yī)院腦病科,河南 柘城 476200)

痙攣性癱瘓是腦卒中后常見后遺癥,以患肢肌張力增高、肌肉痙攣,并伴運動障礙為主要表現(xiàn),常影響患者運動功能恢復,降低生存質量[1]。目前,多用神經內科藥物及康復訓練治療,但達不到理想的腦卒中效果[2]。本研究用化瘀通脈湯聯(lián)合醒腦開竅針治療后痙攣性癱瘓取得滿意療效,現(xiàn)報道如下。

1 臨床資料

共138例,均為2018年4月至2020年6月我院收治患者,隨機分為兩組各69例,對照組男39例,女30例;年齡49~78歲,平均(61.52±4.22)歲;腦梗死50例,腦出血19例;Ashworth分級(MAS)Ⅱ級38例,Ⅲ級31例。觀察組男40例,女29例;年齡50~79歲,平均(61.45±4.78)歲。腦梗死52例,腦出血17例;MAS分級Ⅱ級39例,Ⅲ級30例。兩組資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:符合《中國各類主要腦血管病診斷要點(2019)》中的腦卒中診斷標準[3],且經CT或(和)MRI檢查確診。發(fā)病后并發(fā)痙攣性癱瘓,患肢肌張力不同程度增高,半身肢體運動障礙,出現(xiàn)病理反射,腱反射亢進,淺反射減弱或消失,無肌萎縮和肌束震顫;中醫(yī)辨證為氣虛血瘀型。為首次發(fā)生腦卒中,病程15天~6個月,生命體征平穩(wěn),神志意識清楚,MAS分級Ⅱ~Ⅲ級。

排除標準:伴有心肝腎功能嚴重障礙、造血系統(tǒng)及代謝系統(tǒng)障礙,短暫性腦缺血發(fā)作,針刺部位存在炎癥、破潰等皮膚疾病,近期接受其他肌松藥、鎮(zhèn)靜劑、肉毒素等影響研究結果的藥物治療,既往因骨折、嚴重關節(jié)炎等影響肢體運動,外傷性腦損傷、腦腫瘤、脊髓病變等病因所致的痙攣性癱瘓,存在精神疾病、意識障礙、不能配合研究治療,對研究用藥存在嚴重藥物不良反應。

2 治療方法

兩組均進行常規(guī)康復治療,包括保持關節(jié)活動度、良肢擺放、靜態(tài)牽拉痙攣肌肉等。給予化瘀通脈湯。鹿角片、懷牛膝、黃芪、玄參、生地黃各20g,豨薟草、鉤藤、伸筋草、丹參各15g,川芎、地龍、白芍、當歸各10g,全蝎3g。日1劑,加水800mL,大火煮沸,文火煎至200mL,分早晚溫服。

觀察組加用醒腦開竅針治療。用華佗牌一次性無菌針灸針(0.35mm×40mm)。主穴取內關、印堂、百會、三陰交,輔穴取患側委中、極泉、尺澤,上肢癱瘓加患側肩髃、八邪、合谷,下肢癱瘓加患側陽陵泉、丘墟透照海。針刺,用捻轉瀉法,得氣后留針30min,每日針刺1次。

兩組均4周為一療程,共治療1個療程。

3 觀察指標

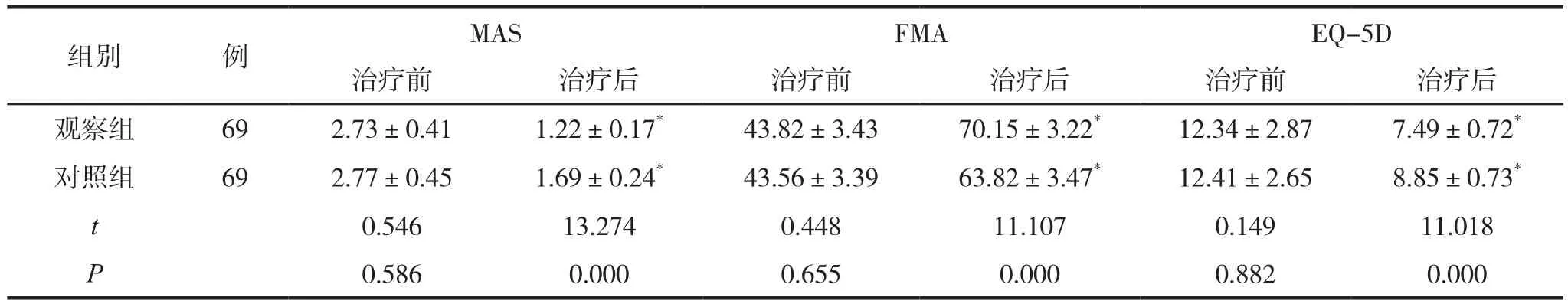

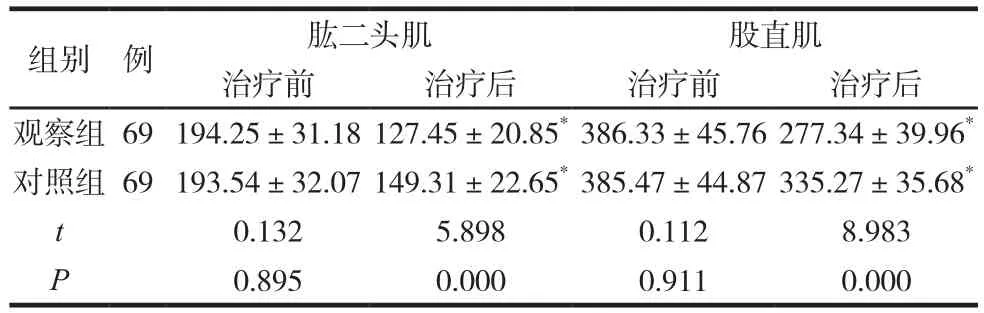

患肢痙攣程度、運動功能障礙程度、生活質量;采用FlexComp Infiniti表面肌電分析系統(tǒng),記錄患側上下肢屈曲、伸展最大等長收縮時的肱二頭肌、股直肌的積分肌電值(iEMG),測3次取最大值。

采用改良Ashworth量表(MAS)評估肢體痙攣程度,按痙攣程度分為0~5分,得分越高提示肌張力越高。采用簡式Fugl-Meyer評分法(FMA)評估運動功能障礙程度,上肢33個項目(66分),下肢17個項目(34分),總分100分,得分越高提示肢體運動功能越好。采用《歐洲五維健康量表(EQ-5D)》評定生活質量,分為兩部分,第一部分為近期健康狀況(EQ-5D指數),包含行動能力、自我照顧能力、日常活動能力、疼痛/不適、焦慮/抑郁,每個項目按無困難、有些困難、極度困難,分別計分1分、2分、3分,總分5~15分,得分越高提示生活質量越差。

用SPSS22.0統(tǒng)計學軟件進行數據分析,計數資料用χ2檢驗,計量資料用t檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

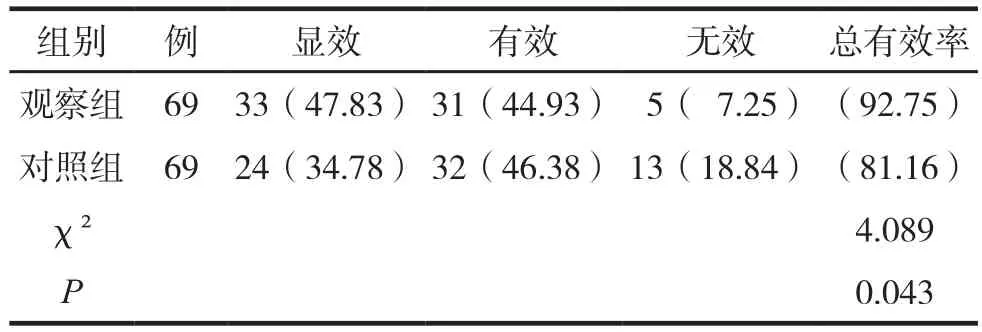

4 療效標準

根據MAS及生活自理能力評估療效。顯效:MAS評分降低2級以上或肌力恢復至正常,生活基本自理。有效:MAS評分降低1級不足2級,生活需要幫助。無效:MAS評分無明顯改變,甚至加重,生活依賴明顯或完全依賴。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后評定指標比較見表2。

表2 兩組治療前后評定指標比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后評定指標比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 MAS FMA EQ-5D治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 69 2.73±0.41 1.22±0.17* 43.82±3.43 70.15±3.22* 12.34±2.87 7.49±0.72*對照組 69 2.77±0.45 1.69±0.24* 43.56±3.39 63.82±3.47* 12.41±2.65 8.85±0.73*t 0.546 13.274 0.448 11.107 0.149 11.018 P 0.586 0.000 0.655 0.000 0.882 0.000

兩組患側上下肢表面肌電檢測iEMG比較見表3。

表3 兩組患側上下肢表面肌電檢測iEMG比較 (±s )

表3 兩組患側上下肢表面肌電檢測iEMG比較 (±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 肱二頭肌 股直肌治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 69 194.25±31.18 127.45±20.85*386.33±45.76 277.34±39.96*對照組 69 193.54±32.07 149.31±22.65*385.47±44.87 335.27±35.68*t 0.132 5.898 0.112 8.983 P 0.895 0.000 0.911 0.000

6 討 論

有80%以上腦卒中患者存在肌張力異常增高現(xiàn)象,異常增高的肌張力在促進運動產生的同時,還會使癱瘓肢體出現(xiàn)痙攣癥狀,繼而影響腦卒中患者運動功能恢復,使癱瘓肢體難以建立正常運動模式[4]。腦卒中后痙攣性癱瘓發(fā)生機制與神經元損傷后運動神經興奮性增強、運動神經元突觸傳入興奮性增高等因素有關,因此多用神經內科藥物及康復訓練治療,但仍有部分患者達不到理想的效果。

腦卒中后痙攣性癱瘓多因肝腎陰虛,氣血虧虛,血瘀痹阻經脈,使筋脈失養(yǎng)所致,因此治療應以補氣養(yǎng)血、活血祛瘀為法[5]。化瘀通脈湯方中黃芪補氣固表、養(yǎng)血通絡,懷牛膝補肝益腎、活血祛瘀、強健筋骨,當歸補血活血,生地黃、玄參能養(yǎng)陰生津、滋陰降火、清熱涼血,白芍平抑肝陽、養(yǎng)血調經,川芎活血行氣、溫通經絡、活血祛瘀,鹿角片補腎陽、益精血、強筋骨、行血消腫,丹參、地龍活血祛瘀、通絡活絡、涼血消癰,鉤藤清熱平肝,豨薟草、伸筋草能舒筋活絡,全蝎息風鎮(zhèn)痙、通絡止痛。諸藥配伍,共奏養(yǎng)血活血、祛瘀通絡、補氣益氣之效。藥理研究證實,全方可保護腦缺血再灌注后的神經元,改善中樞性和末梢性筋系攣急及所致的運動障礙,松弛平滑肌,降低肌張力;還可降低血栓長度,改善細胞變性能力,降低纖維蛋白原水平,降低血液黏度,調節(jié)血流流變學,并可通過多途徑抑制自身免疫反應,減輕炎癥反應[6]。

醒腦開竅針所取印堂穴為經外奇穴,針刺可推動督脈氣血運行;百會穴是督脈重要穴位,督脈歸屬于腦,針刺后可刺激督脈氣血蒸升;內關穴是手厥陰心包經的常用腧穴之一,針刺后有助于增強心肌收縮能力,以改善全身供血;三陰交是三陰經脈交匯之處,對肝腎脾三臟有調節(jié)作用,有助于健脾和胃,調補肝腎,行氣活血,疏經通絡。四穴共為主穴,共奏醒腦開竅之效,以醒元神,調臟腑。同時,配以患側委中、極泉、尺澤,使經絡疏通,竅道通暢。研究證實,針刺上述腧穴,可改善血管壁通透性,改善血液流動學及血液流變學,對腦功能有調節(jié)作用,且可促進局部血液循環(huán),利于局部炎癥吸收,并有助于降低過高的肌張力,促進局部周圍組織新陳代謝,增加伸群肌力量,改善肌肉痙攣癥狀[7]。

醒腦開竅針聯(lián)合化瘀通脈湯治療腦卒中后痙攣性癱瘓可改善患肢痙攣狀態(tài)及神經肌肉活動,以促進患肢運動功能恢復,提高生活質量。