中藥湯劑聯合百令膠囊治療慢性腎臟病3-4期脾腎氣虛證臨床觀察

卜 慧,朱春燕

(南京中醫藥大學附屬南京博大腎科醫院,江蘇 南京 210001)

慢性腎臟病(Chronic Kidney Disease,CKD)是指各種原因引起的慢性腎臟結構和功能障礙,主要病因為原發性腎小球腎炎、糖尿病腎病、高血壓腎小動脈硬化等。近年來,我國成年人該病的發患病率約為10.8%[1]。CKD早期如不能及時得到有效治療,晚期可發展為尿毒癥,需依賴血液透析、腹膜透析或進行腎移植。筆者用中藥湯劑聯合百令膠囊治療CKD3-4期脾腎氣虛證療效較好,現報道如下。

1 臨床資料

共80例,均為2016年5月至2019年5月我院收治的慢性腎臟病3-4期脾腎氣虛證患者,采用隨機數字表法分成治療組和對照組各40例。對照組男22例,女18例;年齡26~69歲,平均(50.90±11.14)歲;病程2~19年,平均(6.98±3.58)年。治療組男25例,女15例;年齡22~70歲,平均(48.90±12.15)歲;病程1~18年,平均(6.90±3.77)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

西醫診斷標準:慢性腎臟病參照美國國家腎臟基金會制訂的《K/DOQI指南》[2]中慢性腎臟病的臨床診斷標準:①腎臟損害,伴或不伴腎小球濾過率下降超過3個月。②內生肌酐清除率(eGFR)<60mL/(min·1.73m2)超過3個月,伴或不伴腎臟損害。

中醫診斷標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[3],辨證為脾腎氣虛證。主癥為倦怠乏力,少氣懶言,食少納呆,腰膝酸軟;次癥為脘腹脹滿,大便不實,口淡不渴,舌淡有齒痕,脈沉細。符合主癥1項及以上、次癥2項即可診斷。

納入標準:①臨床診斷為慢性腎臟病3~4期,eGFR在15~60mL/(min·1.73m2);②中醫診斷為脾腎氣虛證;③年齡18~70歲,性別、民族不限;④對治療藥物無過敏。

排除標準:①年齡在18周歲以下或70周歲以上;②合并腎動脈狹窄、惡性腫瘤、血液系統疾病或免疫系統疾病;③合并嚴重出血;④接受腎臟替代治療。

2 治療方法

兩組均予以飲食指導,并予以常規西醫治療控制血壓血糖、糾正貧血、預防感染等。并口服百令膠囊(杭州中美華東制藥有限公司,國藥準字Z10910036),日3次,每次2.0g。

治療組加用中藥湯劑(自擬)。藥用黃芪30g,太子參10g,杜仲15g,續斷15g,炒白術15g,炒山藥15g,澤蘭15g,茯苓15g,炒當歸10g,制大黃6g,六月雪30g,土茯苓30g,炙甘草6g。氣虛明顯重用黃芪,兼陰虛加枸杞子、黃精,兼陽虛加淫羊藿、巴戟天,兼瘀血加桃仁、紅花,水腫明顯加豬苓、車前子、大腹皮。日1劑,用水煎至200mL,早晚分服。

兩組療程均為12周。

3 觀察指標

中醫臨床癥狀總積分。中醫臨床癥狀包括倦怠乏力、食少納呆、腰膝酸軟、氣短懶言、水腫等,以四級三分制(按程度分為無、輕、中、重4個等級,分別記為0、1、2、3分)為標準,觀察治療前后癥狀積分,總積分為各項癥狀積分之和,得分越高表示癥狀越嚴重。

實驗室指標:采集清晨空腹靜脈血,用比色法檢測治療前后尿素氮(BUN)、血清肌酐(SCr),使用羅氏Cobas c 501檢測儀檢測并按照試劑盒(羅氏診斷公司)說明書操作。eGFR用改良MDRD公式[4]計算,eGFR=186×SCr-1.154×年齡-0.203×(0.742女性)。

用SPSS22.0統計軟件處理數據,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

顯效:中醫臨床癥狀積分減少大于等于60%,SCr降低大于等于20%。有效:中醫臨床癥狀積分減少30%~60%,SCr降低10%~20%。穩定:中醫臨床癥狀積分減少小于30%,SCr降低小于10%。無效:中醫臨床癥狀無改善或加重,SCr增加。

5 治療結果

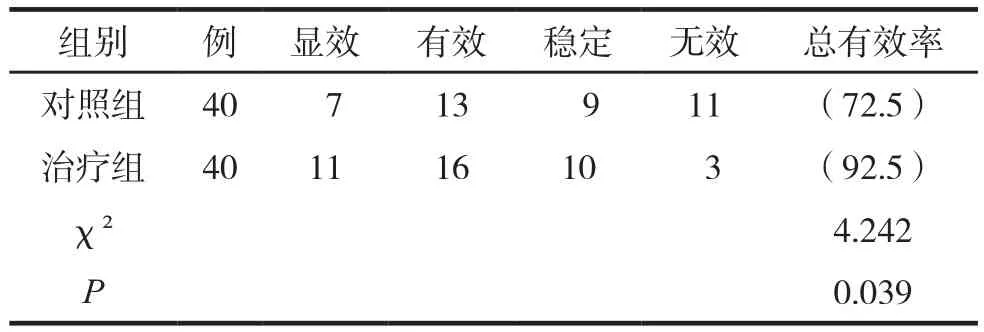

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

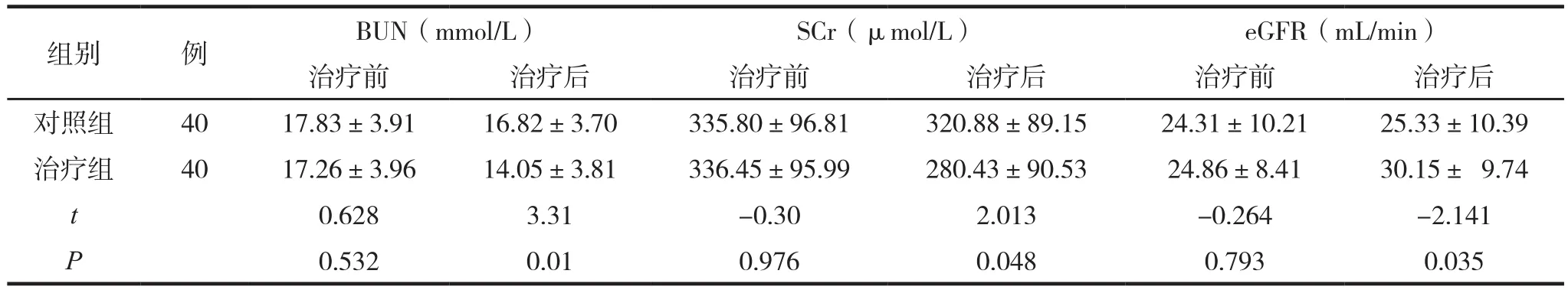

兩組治療前后腎功能指標比較見表2。

表2 兩組治療前后腎功能指標比較 (±s )

表2 兩組治療前后腎功能指標比較 (±s )

組別 例 BUN(mmol/L) SCr(μmol/L) eGFR(mL/min)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 40 17.83±3.91 16.82±3.70 335.80±96.81 320.88±89.15 24.31±10.21 25.33±10.39治療組 40 17.26±3.96 14.05±3.81 336.45±95.99 280.43±90.53 24.86±8.41 30.15± 9.74 t 0.628 3.31 -0.30 2.013 -0.264 -2.141 P 0.532 0.01 0.976 0.048 0.793 0.035

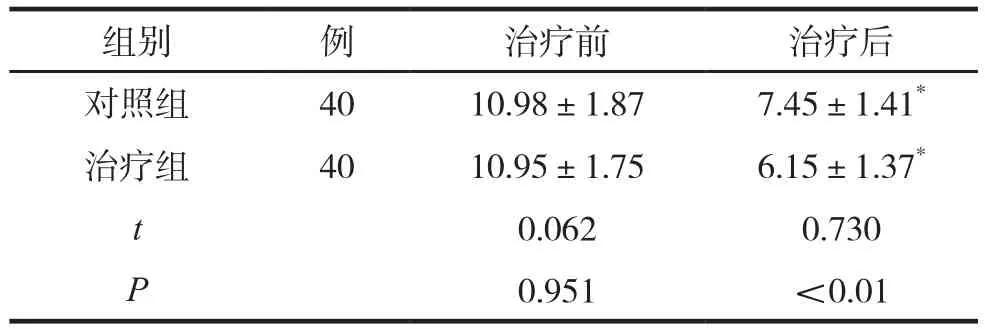

兩組治療前后中醫臨床癥狀總積分比較見表3。

表3 兩組治療前后中醫臨床癥狀總積分比較 (分,±s )

表3 兩組治療前后中醫臨床癥狀總積分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 治療前 治療后對照組 40 10.98±1.87 7.45±1.41*治療組 40 10.95±1.75 6.15±1.37*t 0.062 0.730 P 0.951 <0.01

6 討 論

慢性腎臟病由多種腎臟疾病發展而來,如不及時治療,可持續進展,晚期可發展至尿毒癥,臨床主要表現為因腎小球濾過率下降導致的以尿素氮、肌酐等為代表的代謝產物無法從腎臟排出,潴留體內,出現代謝紊亂、酸堿失衡,進而引起一系列心血管、消化、血液系統的并發癥。如能早期積極控制,則能在很大程度上延緩病情發展。目前,尚無特效藥可以治療,主要以控制原發病、糾正酸堿失衡、控制蛋白攝入等治療手段為主,但效果不佳。

百令膠囊具有益精氣、補肺腎的功效,含有蟲草酸、氨基酸、載體生物堿和多種微量元素等,可促進腎小球基底膜通透性,使腎小球內壓下降,改善腎小球高濾過性,降低腎小球上皮細胞損傷,延緩腎小管纖維化進展[5]。

現代醫家普遍認為,作為先后天之本的脾腎兩臟虛衰是慢性腎臟病的共同病機。脾主運化、化生氣血,腎主水液,化生元氣,慢性腎臟病兩臟長期虛損,導致氣血生化不足,水濕內蘊,濁邪內阻,氣能生血行血,氣虛進而導致血虛、血瘀,臨床可表現為浮腫、少尿、嘔吐、納呆、虛喘乏力等。因此,治當健脾益腎、滲濕泄濁。中藥方中黃芪補氣健脾、生津養血、益衛固表、利水消腫,太子參益氣健脾、生津潤肺,杜仲、川續斷補肝腎、強筋骨,白術健脾益氣、燥濕利水,山藥益氣養陰、補益脾腎,澤蘭活血祛瘀、利水消腫,茯苓能健脾除濕,炒當歸補血活血,六月雪、土茯苓清熱利濕、泄濁解毒,大黃泄熱通便、清熱除濕,炙甘草調和藥性。諸藥合用,共奏健脾益腎、滲濕泄濁之功。方中藥物多平和,以補益為主,配合少量清利藥,使補虛不礙邪,祛邪不傷正。現代藥理研究表明,黃芪能夠促使血管擴張,增加血漿蛋白合成率,改善機體高凝狀態、提高腎臟血流量[6]。太子參能夠增強免疫功能,提高小腸吸收率,減輕腎臟病理組織學變化,具有腎臟保護作用[7]。杜仲具有較強的抗氧化活性[8]。白術具有修復胃黏膜,調整水液代謝,調節免疫等作用[9]。澤蘭能夠保護胃黏膜,抗血栓,改善腎功能[10]。大黃能夠減少體內尿素氮及肌酐的來源,促進腸蠕動,將體內多余水分和濕毒排到體外,改善氮質血癥[11]。

綜上所述,中藥湯劑聯合百令膠囊治療慢性腎臟病3-4期脾腎氣虛證能夠明顯提高治療效果,改善腎功能及臨床癥狀,療效較好。