綜合治療腰椎間盤突出癥臨床觀察

于 藍

(山西省陽曲縣中醫醫院,山西 陽曲 030100)

腰椎間盤突出癥以腰部酸困、疼痛,伴臀部及下肢放射性疼痛、感覺異常為主要癥狀,嚴重者壓迫馬尾神經出現馬鞍區麻痹、大小便失禁、截癱等癥狀[1]。本研究用針刺、小針刀、推拿治療腰椎間盤突出癥療效較好,報道如下。

1 臨床資料

共80例,均為2017年3月至2021年2月我院治療患者,按隨機數字表法分為觀察組和對照組各40例。觀察組男26例,女14例;年齡33~65歲,平均(52.35±7.09)歲;病程7天~3年,平均(1.12±0.97)年。對照組男29例,女11例;年齡28~65歲,平均(54.23±6.45)歲;病程10天~3年,平均(1.54±0.85)年。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:參考《中醫病證診斷療效標準》腰椎間盤突出癥的診斷依據[2]。①既往有腰部的急、慢性損傷病史,如外傷、勞損、受涼等。②中青年多發;③伴有腰痛,并向下放射到臀部及下肢、足部,咳嗽、噴嚏等可引起腹壓增加的動作均可加重疼痛;④脊柱有生理畸形,如側彎;⑤伴或不伴下肢感覺異常,肌肉萎縮。⑥直腿抬高試驗及加強試驗陽性,膝、跟腱反射減弱或消失,趾背伸力減弱;⑦X線顯示腰椎生理曲度改變,或伴有椎間孔狹窄,骨質增生等異常影像,CT檢查可明確椎間盤突出的部位及嚴重程度。

納入標準:①符合診斷標準;②年齡28~65歲;③意識清晰;④患者及其家屬自愿參加此次臨床研究并簽署知情同意書;⑤治療前VAS≥3分,病程大于等于7天。

排除標準:①既往有腰椎手術史或腰椎病情嚴重有手術指征;②伴有嚴重腰椎疾病,如椎管狹窄、腰椎滑脫、骨折等;③伴有嚴重的心、腦、肝腎、造血系統疾病;④妊娠、哺乳期;⑤感染性或傳染性疾病;⑥皮膚疾病,如施針處皮膚破潰、膿腫等。

2 治療方法

兩組均用小針刀治療。腰背部、患側下肢,觸摸條索狀物及硬結部位作為施術部位。患者俯臥位,施術部位常規消毒,用一次性小針刀順著縱軸方向垂直進針,緊貼骨面,施以切割剝離等手法,每個部位松解3刀為宜,術閉貼創可貼。

觀察組加用針刺治療。取L2~L5雙夾脊、環跳(患)、委中(患),患者取俯臥位,施針處常規消毒,使用一次性毫針(1.5寸)直刺腰夾脊,提插捻轉得氣后留針60min。一次性毫針(3寸)直刺環跳,經提插等手法操作后以患肢出現觸電樣感覺為佳,施術3次為宜。一次性毫針(2寸)針刺委中,施以飛法,以患肢出現酸、麻、脹等感覺為效。每日1次。

兩組均治療14天,分別于第1天和第8天給予小針刀治療,同時每次治療后進行整脊推拿,給予滾法、按揉法、撥揉法、按壓法、拍擊法以舒筋,俯臥扳肩法、俯臥扳腿法、腰部斜扳法、牽引按壓法、旋轉復位法、牽引抖動法、滾腰牽腿法以理筋整復。治療后忌食辛辣、海鮮、蔥、姜、蒜、醋等,勿洗澡。

3 觀察指標

視覺模擬評分(VAS)[3]:0表示無痛,10表示劇痛,評估疼痛程度。

腰部功能障礙評分(ODI)[4]:從10個方面評估腰部功能活動,有疼痛強度、提物、坐立位等。分數越高表示腰部功能活動越好。

腰椎活動度的評定[5]:對腰椎前屈、后伸、側屈、旋轉的活動度進行評估。

用SPSS19.0軟件進行統計學處理,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 療效標準

按《中醫病證診斷療效標準》[2]。顯效:臨床癥狀全部消失,直腿抬高及加強試驗陰性,能正常工作、生活。有效:臨床癥狀明顯改善,直腿抬高70°以上,但部分日常活動仍受限。無效:臨床癥狀無改變,甚則加重。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

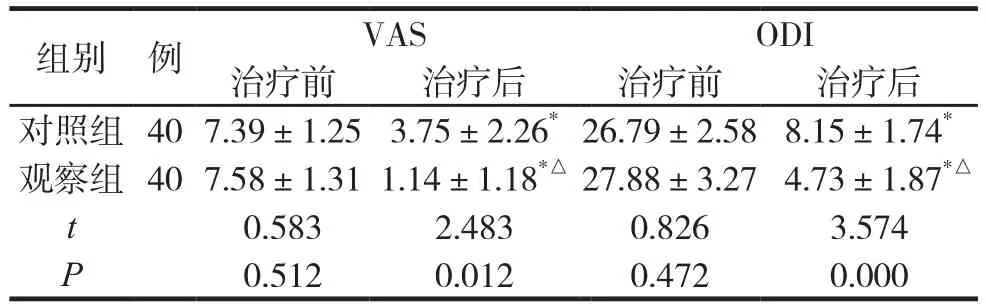

兩組治療前后VAS、ODI評分比較見表2。

表2 兩組治療前后VAS、ODI評分比較 (分,±s )

表2 兩組治療前后VAS、ODI評分比較 (分,±s )

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 VAS ODI治療前 治療后 治療前 治療后對照組 40 7.39±1.25 3.75±2.26*26.79±2.58 8.15±1.74*觀察組 40 7.58±1.31 1.14±1.18*△ 27.88±3.27 4.73±1.87*△t 0.583 2.483 0.826 3.574 P 0.512 0.012 0.472 0.000

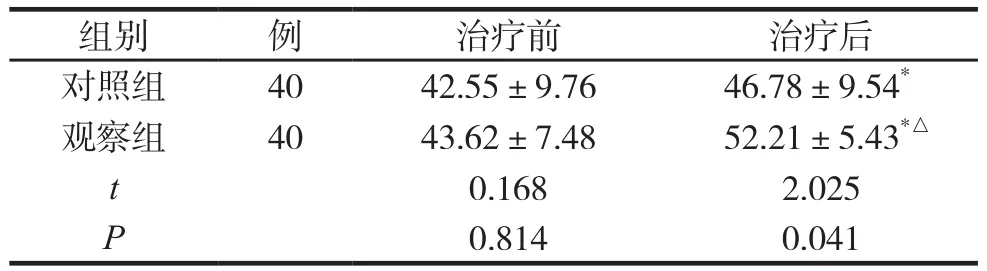

兩組治療前后腰椎活動度比較見表3。

表3 兩組治療前后腰椎活動度比較 (分,±s)

表3 兩組治療前后腰椎活動度比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后對照組 40 42.55±9.76 46.78±9.54*觀察組 40 43.62±7.48 52.21±5.43*△t 0.168 2.025 P 0.814 0.041

6 討 論

腰椎間盤突出癥主要是在內外因共同作用下導致腰部椎間盤纖維環部分或全部 破裂,髓核突出,壓迫神經根或脊髓等而引起的,與腰椎間盤退行性改變及外力作用密切相關[1]。

腰椎間盤突出癥屬中醫“腰痛”范疇。主要病機為腰脊部經筋、經脈不通或失榮。外因主要是風寒濕等病邪客于經絡、經氣阻滯,或腰部扭傷、瘀血阻絡致痛,內因主要是素體稟賦不足、或年老精血虧虛等損傷腎氣、經絡失于濡養溫煦。

針刺夾脊穴不僅可行氣活血,祛邪舒筋通絡,還能通過調節神經反射來作用于病變的靶器官和靶細胞,使受損的神經功能得以恢復,生理狀態得以調節[6]。《四總穴歌》提出“腰背委中求”,委中為足太陽膀胱經之合穴,合治內腑,腰背部疾病均可選取[7]。由于其疼痛多沿足少陽經循行路線出現放射,故選取環跳以疏通經脈閉阻不通之氣血。針刺環跳、委中可刺激神經根,神經鞘膜出現應激性逃避反應,進而改變突出的椎間盤與受壓神經根的關系,分解與修復黏連組織, 改善微循環,發揮其止痛、消炎、減壓、松解等作用[8]。

《靈樞.刺節真邪》曰:“一經上實下虛而不通者,此必有橫絡盛加于大經,令之不通,視而瀉之,此所謂解結也。”[9]其中明確指出如果腰部的肌肉、韌帶、神經等組織受損后未得到及時有效的治療,機體在自我修復過程中會形成疤痕、粘連、攣縮等病理產物,即筋結,導致經脈氣血阻滯不通。運用小針刀直達筋結處,刺激病灶,剝離粘連,疏通阻滯,使氣血得暢,瘢痕得除、痙解痛止,軟組織力學動態平衡得以恢復[10]。

針刺聯合小針刀治療的基礎上,再配以推拿治療,可調整椎間盤與神經根的位置,松解神經根粘連,使部分突出的椎間盤回納,效果增倍。