誰在10億年前偷走了疊層石?

葉山

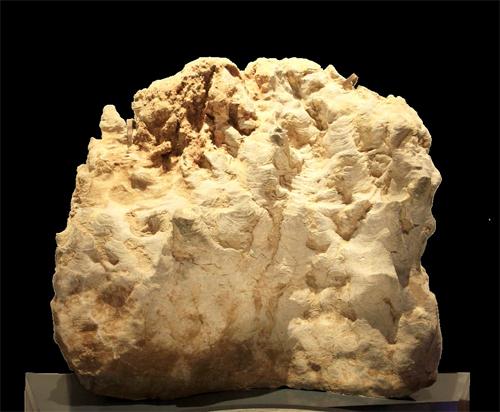

疊層石(攝影:周江)

展品檔案

名稱:薊縣疊層石

發現地點:中國天津薊縣

形成年代:元古宙中期,距今約14億年前

簡介:疊層石是由藻類活動與沉積作用共同形成的產物,形成于我國天津的薊縣疊層石是中國境內最有名的疊層石

最早的生命遺跡

疊層石是地球上保留至今的最早的生命遺跡,它們是層狀的有機沉積結構。疊層石的形成通常離不開藍細菌,這些微生物會分泌出帶黏性的化合物,這些化合物能夠捕獲海水中的碳酸鹽沉積物顆粒,并將它們牢牢地黏合在一起,形成礦物的微纖維,再把它們堆積成薄薄的沉積層。那些壘在一起的薄層是疊層石最為明顯的特征,其中深色的薄層和淺色的薄層常常會交替出現。這些薄層可能會擁有不同的形狀,有的是水平的,有的是弧形的,還有的呈拱形。

大約35億年前,全世界很多地方的海邊都出現過大量的疊層石。疊層石是地球早期生命在大地上繪制的第一幅畫作,并且在生命形成之初的20 億年里,它們也幾乎是生命留下的唯一畫作。它們是地球系統中的生物圈、水圈、大氣圈和巖石圈之間緊密聯系,相互作用的經典例子之一。

突然消失之謎

可是,曾經在全世界各地都出現過的疊層石,后來卻突然大量地“丟失”了,它們的去向成了擺在科學家面前的一個極大的難題。這是怎么回事呢?原來大約在10億年前,疊層石的數量和多樣性發生了斷崖式的下降。在世界上的絕大多數地區,科學家們再也沒能在形成于10億年以內的地層里發現疊層石,它們就像是被一只無形的手,從時間里“偷走”了一樣。

長久以來,科學家們都弄不清是什么導致了疊層石的衰落,這樁疊層石“失蹤事件”成了困擾科學家的“懸案”。為了盡早找到“兇手”,一代又一代的科學家付出了許多的努力,直到2013年,美國麻省理工學院的科學家們才發現了有用的線索。在研究了大量前寒武紀的化石和巖石記錄之后,這批科學家觀察到了一個有趣的現象:在10億年前,當疊層石迅速衰退的同時,地球上大規模形成了另一種微生物化石——凝塊石。

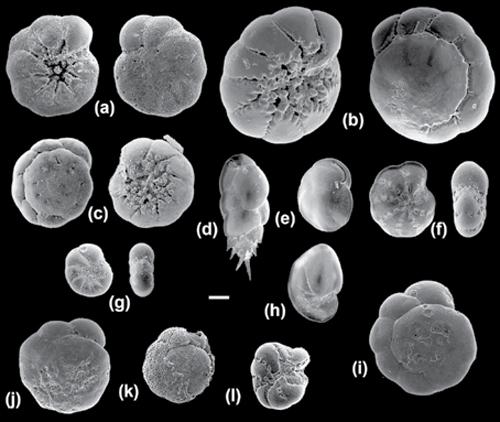

有孔蟲是一個大家族的總稱,據統計,現存的有孔蟲都有一萬多種,已經滅絕的更多,所以它們所呈現出的造型各式各樣都有。

是誰偷走了疊層石

凝塊石是疊層石的一個變種,它也是由微生物產生的痕跡化石,不過它們的外表呈塊狀,而不是薄薄的層狀。難道這些凝塊石是“兇手”留下的證據?那它們是誰留下的痕跡呢?經過仔細分析,科學家們發現,凝塊石的出現和有孔蟲的誕生有關。

有孔蟲是一大類海洋微生物的總稱,它包括了變形蟲、纖毛蟲和許多其他的單細胞生物。它們個頭很小,肉眼根本看不見,卻長時間生活在地球上,躲過了歷次大滅絕事件,至今仍然活躍在海洋里,并且在地球歷史上的不同時期留下了豐富的化石記錄,為科學家們了解史前時代的古環境和古氣候提供了珍貴的資料。

和藍細菌通過分泌黏性化合物來捕獲沉積物顆粒不同,有孔蟲的細胞中會伸出一些被稱為“偽足”的觸手狀結構,來捕獲和吞噬獵物,并探索周圍環境。在這樣的過程中,有孔蟲的觸手狀結構會在細微的尺度上攪動海底沉積物。所以,疊層石的衰落和凝塊石的崛起,很可能和有孔蟲的出現有關。當它們出現后,其觸手狀結構會攪動并毀壞疊層石的層狀結構,讓藍細菌構建的疊層石變成塊狀的凝塊石。

科學家們檢查了凝塊石,在里面找到了早期的有孔蟲化石。他們又做了一個實驗:在海洋中捕獲了一些仍然存在的有孔蟲,并把它們放在了和疊層石結構類似的沉積物上,過了一段時間之后,疊層石的結構果然被破壞,形成了和凝塊石相似的結構。這個實驗印證了科學家們的猜想:從地層里“偷走”疊層石的,正是這些小小的有孔蟲。這樁困擾人們多年的“懸案”終于告破。

位于海邊的現代疊層石

雖然疊層石早在10億年前就大量減少,但它們并沒有絕跡。到了今天,人們仍然可以在地球上的少數區域找到正在形成的疊層石。當然了,類似薊縣疊層石那樣來自前寒武紀的疊層石更為珍貴,因為它們是人類了解前寒武紀的一把鑰匙。通過它們,科學家能夠分析幾十億年前的地球環境、氣候和地質條件,從而讓我們對地球早期的歷史有更深刻的認識。