論先秦時期的人居涉水實踐智慧

李奕成

成玉寧*

劉夢蘭

劉 翔

中國古代人居營建歷經被動依賴、敬畏順應與主動適應改造等階段。實踐之關鍵則在于基于山水秩序理解下不斷的調適過程,可理解為山、水、人、居等要素生態關系的建立與表達[1]。其中,水作為重要的人居要素參與各層面的人居營建之中,涉水實踐的內容包括定域統域、鑿水通航、擇址營城等諸多方面,相關實踐因應了山水規律,謹慎做功,反映出先民卓越的人居智慧。

梁啟超在《中國史敘論》中將先秦時期定義為“中國之中國”時代,指出其歷經夏禹涂山萬國、周初八百諸侯、春秋初五十余國、戰國七雄,最后走向一統。此“次第兼并”階段是華夏民族自發達、自競爭、自團結之時代[2]。可以說,先秦時期的文化乃中國文化的“源頭活水”,其所蘊含的各類思想框定了后世中國發展的方向。黃摩崖認為迷醉于西方范式的今日去溯源先秦歷史,據此去理解具有“中國價值”的“理路”“精氣”具有重要意義[3]。從人居史角度,吳良鏞指出先秦時期是“中國式”人居智慧的發端,此階段已經形成了整體經營的人居思維方式[4]。王其亨、張慧揭示《尚書》《周禮》等先秦墳典中的人居智慧,指出早期人居實踐各層面均重視對于自然環境考察評價,形成因應自然環境的系統化規劃理論[5];蘇暢、周玄星考察《管子》中所見營國理論與實踐,并與齊國都城臨淄進行比較印證[6];杜爽、韓鋒從疆域尺度動態考察了先秦至西漢山岳宗教序列化的過程,揭示了物質空間網絡關聯下的非物質文化內涵,折射出早期社會文化因素對區域空間的形塑作用[7];郭璐、武廷海指出《周禮》建構了以“職官體系”為表,而“空間體系”為里的政治體制,指出大一統凝成期“辨方正位,體國經野”是“王”通過“地”實現對“民”統治的基礎與關鍵途徑[8];毛華松、程語據《周禮》解答了中國古城營建持重山水的本源,認為“辯方正位”下“地中”文化圖式與“體國經野”下國、野一體化風景意象構成了后世風景實踐的知識體系[9]。學者還利用考古資料,對先秦時期城邑[10-11]、建筑[12]、苑囿園林建設[13]進行討論,揭示了是時人居實踐與自然資源的密切關聯,及其蘊含的永續利用的生態智慧。學界對“早期”人居的關注均反映著這一歷史時期“原創定向”之重要歷史價值。近年來,景園史論研究自覺拓展到以城域、區域為切入的“風景”機制與生態智慧的揭示[14-19],提示著從“整體環境”“系統關聯”視角關聯考察人居實踐與自然環境間的關系是學科內涵拓展對學科史論研究的期待[20]。

圖1 《禹貢·導河》中分疏導水示意(作者改繪自參考文獻[22])

先秦人居發展形成以水利為中心而延伸的社會關系與體系的特定發展路徑,“自然-人工”綜合水環境建設成為人居發展的重要基礎。盡管學界對早期人居史逐漸重視且有所討論,但早期典籍文獻佶屈聱牙,相關歷史信息零落,研究工作仍有待推進。所見成果中有關早期人居水環境專題化研究較少,且多聚焦于城邑本體,而對各人居層面涉水關聯性討論有待補充。鑒于此,本文通過文獻與考古信息梳爬互證,結合地景格局的考察,溯源先秦時期人居涉水營建中的體系化呈現,揭橥多空間尺度的涉水調適智慧,旨在豐富中國人居“源”階段內涵認知的視界,或為當前我國人居涉水實踐工作產生啟示。

1 區域人居層面:因循而導,開發協同

1.1 順應于自然規律的疏導與調蓄策略

治水實踐是各層面人居實踐的前提保障,是基于對自然規律、災異觀的深刻認識下而進行的區域(國土)層面上的綜合性人居實踐,先秦時期區域治水能夠順應山水秩序形成可持續人居范式與系統人居思維。

“全河段導山導水總體思維下的多措施協同治水方略”是在不斷的工程實踐中明確的。共工時以“壅防”“墮高湮庳”為工法治理水患,這種主張“障防”的工程思維后被鯀承繼,遺憾的是,最終以失敗告終。大禹時,治水則有了新氣象,其以“疏川導滯”為主方略,將跨區域的“疏九河,瀹濟漯”作為重要舉措[21],創立“全河段”治水總思維。《禹貢·導河》中的“禹貢河”極可能是為確保“漢志河”安全而采取的分疏措施,即于大伾(河南省鶴壁市浚縣城東)以下分泄為二渠(圖1)。是時,“漢志河”流域極有可能因人居開發而致使水土流失量增大,從而淤積使得河床抬升。在大伾山高地處破堤后,循地勢進行導流,便可順利宣泄洪水。此外,先秦時期分流口以下的“西山”(即今河北平原以西的太行諸山)區域內分布有大量湖沼群帶,湖沼群的“蓄滯”與“禹貢河”的疏導相協同,在提供必要水源的同時,有效地分殺山洪以保護聚點,可謂一舉多得。因此,先秦時“漢志河”與“禹貢河”分流系統為黃河下游疏解了洪澇災害。

“導山導水”的目標在于為人居建設提供安全穩定且有利的自然本底,并依此統籌規劃與開發。《尚書·禹貢》[23]所反映出的治水核心即基于地勢高低測量而構建了以分水嶺為界的“山水歸川”“川水歸河”“河水歸海”式的網絡化水系疏導策略。“導”字實際上就已表達以山水為整體、因勢而為的治水思路,如分泄口與分泄區域的擇取,充分順應地勢與既存人居聚點。而典籍所述的九州治水策略則從尊重山水秩序的視角,為后世國土水環境綜合治理與開發提供了可參照的途徑。方略中蘊涵的順應智慧、選線智慧、工法協同智慧保障了區域洪泛后的人居安全,實現了“降丘宅土”。

1.2 人居開發與環境資源間的協同原則

“宅土”后的行政區劃定為區域人居營建之重要內容,亦體現出與區域水環境的協同智慧。《尚書·禹貢》中載有平治水土后又依山水為邊界劃定州域、憑山水內容擇定州境,最終實現一統[24]132-171。九州說中的“水中可居”之“州”[25],意指擇臨水高處而居的原始聚落,是漸拓為國邑之原型。其中,“九水”“九澤”皆與九州互依互存[26],與水環境的依存關系可見一斑。

除地域劃定回應水環境條件外,典籍中載明區域開發、貢賦確立皆與區域水土資源條件密切相關。如將九州土壤分為六類、九等,是綜合考量了主要土壤類型、肥沃與宜耕(即水利排灌技術)、種植物產、區域遠近、水路差異、自然災害、人口與耕作條件、收成狀況等內容,其中均含涉水因素。例如,今人眼中“魚米之鄉”——荊州、揚州等地,雖涂泥肥沃,但當時水利未興,受排灌限制,生產量不高,仍被視為無用。《管子·山至數》中則明確了5類不利地勢,其中3類涉水。針對這些區域,提出了糧食儲備,發展非農產業等專類人居計劃。《管子·乘馬》中有“藪,鐮纏得入焉,九而當一”,而“網罟得入焉”的“流水”與“澤”地則“五而當一”[27]89,反映可耕地與澤藪區可相互折算,不同水環境條件折算方式不一,說明管理措施可據實際情況靈活變化。除對地表水進行關注外,地下水含量亦與土地制度相關,一般以10年為界限進行重新劃定。并據人居經驗列出地下水位在五尺至一仞(七、八尺)區間內土地綜合效益最好,對于“十一仞”以下才見水者宜逐漸輕其賦稅。如此種種,均反映先民在人居規劃、管理上與水環境的彈性協同智慧。

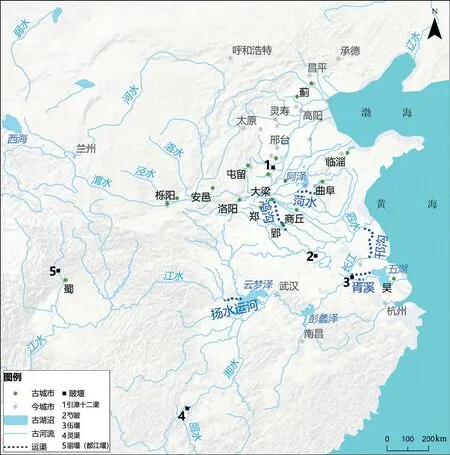

圖2 春秋戰國時期重要水利工程的分布(作者繪)

2 流域人居層面:因應而安,交融展拓

2.1 城邑群化布局與在地異態營建

先秦仰韶、龍山時代為人居營建的肇始階段,以是時黃河與長江中游人居開發集中流域為例[28],各流域城邑的群化分布恰反映出早期人居開發基于生產生活之需而擇近河地帶進行營建,而城邑的展拓又受限于自然水環境。

長江中游地區以平原與低山丘陵為主,地勢低平,多湖沼水系。環壕、高臺祭祀為此區域特征性聚落形態。由于自然水資源豐沛,城壕幅寬且淺,除城防與界限劃分作用外,還可通航、排澇。以環壕代城垣,成為區別于黃河中游流域的重要工程形態。黃河中游的豫晉陜鄰境城邑遺址群則在選址上呈現均位于平原區近河地勢較高臺地上的共性特征。如中原龍山文化地域內的王灣、王油坊、后岡等類型城址集中選址在豫東黃河沖積扇地勢較高的平原帶,陶寺類型分布在晉南盆地沿水臺地上。其遺址平面形態也在近方形中變化。然而,內蒙古中南部地區在地理上處于黃河河套及附近地區,屬黃土發育的低山丘陵和洪積平原。一方面,由于地理限制,此區域人居文化發展水平滯后于中原地區;另一方面,考古所見城址如涼城岱海西北岸城邑群(面向岱海)、包頭大青山南麓臺地城邑群(南臨黃河與河套平原)、準格爾與清水河間黃河兩岸高臺城邑群則多選址面湖山坡或臨河高臺上的山前向陽避風處,且均為石砌圍墻的石城聚落。高臺布局及石城址明顯具有軍事防御意義,與豫晉陜鄰境城址形態有著本質區別,顯示出同流域的異態特征。反映出人居建設在涉水布局的同時,還受到其他自然(地形、坡向)及軍事防御等的影響,而呈現其在地特征。

圖3 溝洫制理想圖式示意[作者改繪自《尚書纂圖》(元刊本)]

2.2 人居互通交融的網絡化措施

早期自然流域缺乏溝通,不利于人居互通與交融。先民摸清了各流域自然水系特點,通過順勢且省工的手段開鑿運渠、航道、灌渠等工程,完善了水系網絡,為聲教的四至與多民族的統一夯實基礎。如春秋戰國時,一些國家依靠其優沃的水資源條件,以軍事、漕運為目的開始運渠工程營建:楚國,在楚莊王時期(公元前613—前591年)近都城“激沮水,作云夢澤大池”;楚靈王(公元前540—前529年)又因漕運需要開鑿揚水運河(今兩沙運河)溝通長江與漢江;吳、闔閭時期(公元前514—前496年)為向西軍事拓展開鑿胥溪、子胥瀆、巢肥運河。在伐楚、越勝利后,企圖北上中原,公元前486年在邗(今江蘇揚州西北蜀崗尾閭)筑城,并開鑿邗溝連接長江、淮河,攻打齊國。后又鑿菏水,開黃河流域最早運河先河,構建了“由江入淮,由淮入泗,由泗入菏,由菏入濟”的伐齊軍事路徑。長江、黃河兩大流域也自此拉通,開拓了發展新紀元。

至戰國時期,水利工程進一步發展,如引漳十二渠(河北臨漳)、白起渠(湖北武安)、湔堰(四川灌縣,即都江堰前身)、芍陂(安徽壽縣)、濟淄運河等也開始建設,充分調動人工-自然水網系統的綜合效益。如吳舊地的通渠三江五湖;蜀地李冰所鑿二江等主要通水運,水有余亦可引灌于農田;魏惠王所開鑿的大溝、浪蕩渠等運河聯系濟水、潁水所確立的鴻溝運渠,系統加強區域間交通聯系,助魏國中原地位的確立,并在后世成為黃淮平原的交通大動脈(圖2)。

3 城邑人居層面:因任而營,識得時務

3.1 “城”“野”一體化的溝洫建設

溝洫建設以除水害,以利民生,是保障城邑安全的重點內容。早期城邑如偃師商城、齊國臨淄、魯國曲阜等考古地物信息也皆反映對于城市營建對溝渠水利設施的重視。除城邑本體外,建立城野一體的溝洫系統是治國理政的重要事務。《論語·泰伯》“……卑宮室,而盡力乎溝洫。禹,吾無間然矣”[29],孔子對禹的無間然表達其對是時政治的期待。《管子·立政》亦有“君之所務者五:……二曰溝瀆不遂于隘,鄣水不安其藏,國之貧也”,又有“決水潦,通溝瀆,修障防,安水藏,使時水雖過度,無害于五谷,歲雖兇旱,有所秎獲,司空之事也”[27]64;73,所謂“立政”乃“蒞政”,此篇敘述治國基本政治原則,包含治國“三本”、安國“四固”、富國“五事”。通溝瀆則為“五事”之一,是管仲輔佐齊桓公稱霸的綱領性經驗總結,《管子》中《乘馬》《度地》《輕重丁》等篇還詳述城邑溝防、筑渠、據水成景等系列內容。《尚書·虞夏書·益稷》“予決九川距四海,浚畎澮距川”[24]113,指出疏通河道入海,開通由畎、遂、溝、洫次第入澮入川的溝渠,以除水害的整體營建思路。《周禮》中更是明確了一體化溝洫營建的理想規制與方法,文本中作為形體之法的“體國經野”中“國”指都城及城郊地區,“野”指郊之外廣闊地區[8],“營國”必須“治野”乃適應宗法分封政治要求的城邑建設之基本體制[30],從《周禮》文本中可以看到郊野溝洫營建的重視。《夏官·司險》“設國之五溝、五涂而樹之林,以為阻固”,東漢鄭玄解釋五溝為“遂、溝、洫、澮、川”,唐代賈公彥認為此五溝非《地官·遂人》中的田間“五溝”,其范圍應是“國中”近、遠郊地區,營建原則“隨所須大小而為之”,方法“皆準約田間五溝五涂”[31]800。所謂“田間五溝”則由遂人掌管,遂人為周官所設地官所屬,主要職責為“掌邦之野。以土地之圖經田野,造縣鄙形體之法”,六遂即指郊外之甸。鄭玄注釋“郊外曰野。此野謂甸、稍、縣、都”,賈公彥以為“……遂人掌野通至畿疆也。但遂人雖專掌二百里之中,乃兼掌三百里以外,其有溝洫井田之法,皆知之也”,其在疏《地官·載師》時亦提及畿內鄉遂與四等公邑之田可能皆為溝洫法[31]333;390。可見,遂人實際工作除專掌六遂,亦兼察王畿之野。因此,司險與遂人所事溝洫體系組成落實于王畿空間中的郊野水利基礎設施系統。其基本形制,即以“夫”為基本單位,并建構起溝洫系統與阡陌系統兩層級體系關系,而凡溝渠、道路皆樹之,于是實現早期“藍、綠、灰基礎設施系統”的關聯搭織。《冬官·考工記》中則以“方里”為基本單位詳細記載各渠系的尺寸工法。除上述渠系外,還提及“潴”“防”“列”“畎”等水利設施,而溝洫農業中的“壟作法”不僅應對了旱澇時期的種植問題,也是以“畝”作為土地計量的源頭。渠系的關聯建設與等級體系構建有利于營建、管理的條理化,并方便進行水量控管及水工維護。此外,《詩經·大雅·綿》“迺疆迺理,迺宣迺畝”[32]也指明平土以劃疆域,溝洫以宣水耕作的思路。綜上可以想見,至戰國時已經積淀形成不僅限于城邑本體,而是通過整體辨識,次第關聯,“城”“野”一體、設施間相關聯的溝洫之法的認知,并指導于人居實踐[31]392;1158(圖3)。

3.2 擇城與營城的因任思維

對自然本底環境的高度依賴是生產力水平較低的先秦時期之人居背景。是時的可居性思考自然構建于對環境的審察當中。“嘗水”是為遷居的首要考慮,還要“度其隰原”,還產生諸如“涉渭為亂,取厲取鍛”(跨水而建)、“夾其皇澗,溯其過澗”(與水互動)等營城動機[33]716-723。《禹貢》所述的九州中心可能為安邑 ,后因霸業之需于梁惠王九年(公元前362年)遷都于大梁。而近2 000年的都城選址皆在中原地區,與早期此區域內有利的水資源條件是不可分的。在對已考的先秦城邑遺址擇址情況的統計中可見[11],城邑一來會選擇自然水環境豐沛地(如濱水地、河川交匯處、山前平原)進行城址營建;此外,又多擇高地、山麓平原等水患較少區域進行宮城、墓葬區布局,而涉水而變的功能區劃是城市營建走向進步的一個重要表征,也反映出社會意識形態向人本精神的轉變。

春秋時期,禮崩樂壞,諸侯國林立,“三級城邦”制成為維系宗族統治的重要內容。一些實力較強的國家借其自然水環境而發展。戰國時期,弱肉強食,戰國七雄各據區域優異水環境開始筑城高潮,城邑規模較前擴大,可謂“千丈之城,萬家之邑相望也”[34]。從可考的諸多城邑可見其形制與《考工記》中所描繪的理想城邑相異,在擇址、形態生成、格局構建、設施營造等皆因應水環境,十分靈活。如中山國都城靈壽,故城位于太行山脈東側、滹沱河北岸的丘陵臺地上。城垣順應自然河溝形態,沿2條彎曲河流內側修筑,總體形制呈不規則橢圓形。城址中間有一南北向城墻將靈壽城分為東、西二城。東城為宮城(含宮殿區、官署區、居住區等),西城為廓城(含居住區、經濟活動區、墓葬區等);靈壽城以滹沱河及自然河溝為護城河,藉水區劃城市功能,充分利用了地形、河溝、高丘,退可入太行山,進能入冀中大平原。由于春秋戰國以來的戰事頻繁,除都城、封邑外,其他城邑多為軍事城堡,這些城址巧藉地形及自然水環境而建,城邑形態又順水而成,不拘一格。草店坊城地處中原和華中地區交通樞紐上,筑于二級臺地上,平面呈不規則五邊形。在城垣3個拐角處發現夯土建筑臺基,且城內僅有一座大型建筑和一處城門,城址規模小而緊束,推測其為戰國秦漢時期楚國的重要軍事城堡。草店防城現存城墻高3~5m,南垣高出澴水河約10m。城垣外有護城河一周,河寬18~30m、深2~5m,南垣依臨澴河,護城河與澴河相通。坊城一名可能為誤傳,實為“防”城,其依山而筑,藉水而成,城垣高聳,護城河完備,在交通要沖上起著重要的軍事防御作用。綜上,城邑“因水設防”的選址考慮,“深塹環城”的外部形態、“高臺高地”的宮殿布置、“藉水成市”的功能區劃,均反映出城邑因應水環境的營建思路,功能分區與城邑水環境關聯緊密。

郊野水系統建設亦能因任而為。周時“滮池北流,浸彼稻田”[33]628即能夠引渭水支流滮水入“滮池”,北流入周都豐鎬郊野進行農田灌溉。周以后至戰國,引水灌渠等工程建設進入高潮,并能夠根據地域特色發展出渠系、渠塘、堰塘等形式,“長藤結瓜”“無壩引水”等技術更是融生態哲學、科學于一體。這些渠系、陂塘的不僅利于人居生產,也成為美化場地環境的基礎設施。《周禮·稻人》載“稻人,掌稼下地,以潴蓄水,以防止水,以溝蕩水,以列舍水,以澮瀉水”[31]412,表明郊野各渠系功能明確,并相互溝聯成系統。

3.3 識時務的遷城避患方略

由于先秦生產力條件有限,遷址則是有效的城邑避患措施,反映先民識時務的人居智慧。“商”本是興起于黃河中下游的古老部族,商人“不常厥邑”[24]226,“自契至湯八遷”[35],從湯至盤庚又5次遷都。遷都原因眾說紛紜,其中“躲避水災”的假設至少是重要原因之一。而其遷都范圍始終集中于今河南、山東境內沿黃河及其支流一帶,亦說明早期自然流域作為交通孔道的“展拓-限定”交互作用。

避患邏輯還以特定水域、山麓為界限演繹而成獨特的區域人居形態。在新石器時期至春秋戰國時期,黃河下游北流,河北平原區中部水患頻繁,故此階段內幾乎沒有城邑建設。若以太行山東麓(今京廣鐵路線)與魯中山地西北(今徒駭河)為限,進行早期聚落城邑的統計:新石器時期,界限間的百數十至三百公里內絕無遺址;殷周時期的文化遺址與見于史載的城邑聚落也僅出現在太行山東麓東至今雄縣、廣宗、曲周一線,而徒駭河一線仍不見人居活動;春秋時期邯鄲以南太行山以東及泰山以西的平原東西部城邑相去不過七八十里,但邯鄲以北平原東西范圍內城邑分布仍不超過殷周范圍;戰國時期密度也不高(直至公元前3世紀后才出現10多個城邑)[23]。這一形態歷程也恰說明了先民順應自然、因地制宜且識時務的避患智慧。

4 結語

自20世紀70年代起,各學科就積極推動水歷史研究,并意識到除技術視野下“人-水”互動范式研究外,需關注基于文化動力學(Cultural Dynamics)的人類行為與水形態間互動關聯[36],這是因為水與人類社會密不可分的關系(基于人居的基本需求及其發展之必須)所決定的。透過水歷史的研究對中國歷史發展軌跡、歷史經驗智慧再理解、再挖掘,從而形成理論基礎以指導實踐。早期人居涉水實踐呈現出先民尊敬自然、順應山水規律的人居實踐,為山水人居觀的形成、多尺度理水范式的確立積攢了重要經驗。先民在不同人居層面下不斷卓越實踐,反映了戰國子思在思考天人關系時總結提出的“盡性”論,這種“循自然之理,助自然生長”的實踐觀與絕對自然主義與人類中心主義劃清了界限。區域、流域與城邑三人居層面下的“因循”“因應”“因任”的涉水智慧充分反映了這種實踐觀,引人思考。

先秦時期各個層面的人居涉水實踐相互嵌套,形成整體的邏輯鏈,為后世人居涉水建設打下了良好的基礎。覓“因”而為的系統性人居思維是實現人居安全、彈性管控、在地營建、有機拓展的重要基礎。覓“因”中的“因”不僅指事情發生前已具備的條件,更重要的是如何巧妙順應之,并引導之朝“善境”方向發展。而上述先民以致用、適宜的營建態度觀照山水秩序的卓越實踐便是例證。實際上,后世所見的園林理水的“察源”“疏其去由”“山環水抱”等方式也正是整體人居思維下的一種縮模。這一思維對當前風景園林專業在人居涉水實踐中如何作為以實現多層面協同仍發揮重要啟示作用。