中國網絡文學跨文化傳播的悖論、偏差與疏離

侯瞳瞳 單世聯 鄢楚茜

摘 要:“網絡性”與“跨文化性”的重疊,是中國網絡文學有別于傳統文學形態的重要表征。這既是中國網文得以漂洋過海圈粉無數的重要動因,同時也導致了其跨文化傳播過程中的困境。“網絡性”能夠持續建立新的社區、新的部落,但同時又悖論性地對文化認同的傳統構成與定義提出挑戰。網文翻譯過程中“異化”與“歸化”的二律背反導致了海外迷群跨文化銘寫中的偏差。兼具“網絡性”與“跨文化性”的網絡文學通過對雅俗文化等級的解構,建構了一個非中心性的文化空間,但這種“非中心性”又導致了文化傳播與傳播文化的疏離,引發網絡文學跨文化傳播過程中中國文化主體性缺失的問題。

關鍵詞:中國網絡文學;跨文化傳播;悖論;偏差;疏離

中圖分類號:G125

文獻標識碼:A

文章編號:1006-0448(2021)06-0110-10

一、引言

在日益全球化的語境中,以怎樣的形象來面對當今世界,已然成為中華民族偉大復興之路上面臨的重要考驗。習近平總書記明確提出:“講好中國故事,傳播好中國聲音,展示真實、立體、全面的中國,是加強我國國際傳播能力建設的重要任務。”[1]對此我們需要抱持兩個認識:首先,全球化時代的國家文化形象是復雜、多樣的,不能僅依靠政府的單一聲音去表達,而忽視了國民和其他文化人群共同參與的力量;其次,文化形象是文化和社會建設的延伸和必然結果,在外向傳播的同時不能忽視了內向核心價值體系的建設。在這一點上,不同于以往政府主導的官方渠道,由民間組織自發推動的網絡文學跨文化傳播可謂恰逢其時。

網絡文學興起于全球跨文化生產與消費的時代,根植于差異與權力并存的賽博空間。在這樣的文化-技術語境之下,網絡文學呈現出“網絡性”與“跨文化性”相重疊的表征,這使其能夠打破地域與文化疆界的藩籬,實現對中華文化圈乃至西方文化圈的聯結與跨越。據《2021年中國網絡文學出海研究報告》統計,截至2020年,我國向海外輸出網絡文學作品10 000余部,覆蓋40多個“一帶一路”沿線國家和地區。網絡文學海外市場規模達數億元人民幣,海外網絡文學用戶數量達數千萬人[2]。這些數據表明,中國網文正在得到越來越多全球讀者的歡迎與認可,網絡文學的跨文化傳播已然成為當下習近平總書記提出的“加強國際傳播能力建設”的重要組成部分。

目前,學界有關網絡文學跨文化傳播的研究呈現出數量日趨增多、研究深度逐漸增強、研究主題分布面逐步拓寬等趨勢。從目前國內外眾多的相關研究現狀來看,由于關注的焦點不同,這些研究一般分為兩種視角:一種的主體是關注宏觀視角的研究者,他們的研究邏輯往往是對中國網絡文學的跨文化傳播效果進行整體評價,深挖存在的問題并提出可期解決問題的相應對策,吉云飛[3](P11-12)、閆曉紅[4](P65-67)等人的研究均屬此類;另一種的研究者中的大多數都從微觀角度入手,研究基于網絡文學作品的成功經驗或閱讀平臺的運作模式,通過對作品的文本分析或對平臺操作各個環節的解讀,為中國網絡文學的跨文化傳播提供契合實際的操作技巧,林玲[5](P94-97)、萬金[6](P27-33)等人的研究便是個中代表。從現有研究成果來看,對網絡文學“跨文化傳播”這一概念展開針對性研究的成果很少,缺乏對文化與傳播關系的梳理,更談不上深入解讀和嚴謹的理論建構。而撇開理論不談,實踐研究中依然存在若干顯著的問題。從學科角度看,“文學性”掩蓋了“文化性”,從文化學角度進行的研究相對較少;從研究方法看,定量研究成果少于定性研究成果,理論成果的可應用性及市場轉化能力薄弱;從研究內容看,研究的著眼點目前大多局限于網絡文學本身,尤其是對奇幻小說的研究缺乏從產業角度出發進行更宏大的整體性構建,使得研究的深度明顯不足[7](P116)。

理想的研究模型,應當具有起承轉合,對多種理論具有融合、揚棄、發展、質疑、創新。關于網絡文學的研究,從一開始就帶有學科跨越和理論交融的痕跡。因此,將相關學科理論引入網絡文學跨文化傳播現象研究中,我們可以看到,根據克勞徹(Croucher)的社交網絡理論和巴格達薩良(Bagdasaryan)的新媒體理論,仰賴技術賦權的網絡文學在享受到網絡媒介溝通便捷之紅利的同時,也不得不面對隨之產生的新的偏倚與斷裂;而遵循勞倫斯·韋努蒂(Lawrence Venuti)的跨文化銘寫理論以及約翰·貝利(John W.Berry)的跨文化適應理論線索,我們可以發現,網絡文學的意義分享受到語言之不可通約性的阻隔時,文化休克就取代了文化適應;此外,在網絡文學跨文化傳播的過程中,民族文化的符號表象差異被商業消費迅速收編、削平,則導致了自身文化主體性的缺失。以上種種表征,都反映出網絡文學跨文化傳播過程中面臨的困境。作為全球媒介革命下“網絡人的文學”,網絡類型文學在中國文化領域的影響是極為深遠的,它不僅為當代文壇注入了鮮活血液,成為中國當代文學最具活力的一翼,而且還彰顯了中華民族的文化自信,承載著傳遞文化的重要使命,因此關于其跨文化傳播困境及出路的研究是緊要且必需的,這也是本文研究的理論和實踐意義之所在。

二、技術悖論:“部落”與“鴻溝”的共生

歷史地看,人類跨文化傳播活動提供的跨越時空、國界和文化差異的沖動,始終受到技術的限制和影響,跨文化傳播的客觀需要,也在不斷推動技術的更新與發展。伴隨著傳播技術的變革,傳播的全球化已然成為現實,不同文化和民族國家之間的傳統界限被模糊和跨越。網絡文學正是借助了這場變革的東風,在“網絡性”的加持下,建構出一個個打破地緣邊界、身份區隔和文化差異的虛擬社群,實現了人類社會的重新“部落化”;但同時,數字鴻溝又將帶來新的偏倚與斷裂,網絡文學不可避免會出現被邊緣化的問題,這就是中國網絡文學跨文化傳播所面臨的技術悖論。

網絡文學的跨文化傳播,深受技術語境的制約和影響。需要強調的是,技術不能脫離文化單獨發展,技術始終根植于特定的社會文化環境,不同群體的利益和價值取向等都決定著技術的軌跡。審視人類的技術發展史,甚至可以得出這樣的結論:文化是技術發展的“遺傳基因”——技術在不同文化中的地位、作用以及期待,決定了技術乃至文化的命運。

與傳統文學相區別的是,網絡文學由后現代賽博空間所催生,并因此被打上了“網絡性”的深深烙印。首先,超文本性是“網絡性”的表現形式。從結構主義到后結構主義的理論脈絡來看,紙質文學時代封閉自足的“作品”概念是一個典型的結構主義概念,到了后結構主義時代,羅蘭·巴特(Roland Barthes)等人提出開放性、生產性的“文本”概念,打破了“作品”概念的封閉性。而在網絡文學這里,則呈現出一種無限流動的“超文本”的狀態——所有人都可以成為信息的編制者、傳播者和接受者,社會、文化和媒體實踐以及自我表達的形式也因此發生劇烈變動,正在經歷被改寫、創造和再生產的過程。因此,網絡傳播的賦權特征為個體的社會化提供了更大的全球性空間,網絡文學的“超文本”性打破了“作品”的精英話語系統,實現了平民話語的狂歡。

其次,迷經濟是“網絡性”的生存土壤。作為“產消者”的網絡文學迷群,與作者形成休戚相關的情感共同體,這樣的情感共同體拓展了現實的社會交往領域,改變了傳統人際互動的方式與空間——人們在虛擬空間中存在,網絡交往建構了人們賴以生存的新的社會關系和活動場域。這里重要的是,借由網絡新媒體的推動,傳統媒介中大眾被動、消極的“沉默”身份得以改變,公共空間和私人空間的界限不斷模糊,任何一個個體均有可能與身處其他國家、地區網絡中的個體聯系交往。這其中既存在著無數的不確定因素與無限的可能性,也提供了比以往的交往方式更廣闊的對話界面,人們通過彼此接入,拓展著新的認同空間。而這樣一種全新的認同空間正是人類社會重新“部落化”的模式。可以說,正是基于“網絡性”跨越時空的能力,網絡文學的跨文化傳播才成為可能。克勞徹曾試圖通過結合培養理論和族群活力來提出一個理論模式,以此闡明社交網絡與文化適應的關系。他認為:“在文化適應的過程中,社交網站的使用會影響移民與其主導文化的互動,并且會影響移民在其內群體中的交流。”[8](P259-264)通過把這一理論模式移植到網絡文學的跨文化傳播中來,筆者對北美創建最早、影響力最大且時下最熱門的海外翻譯網站Wuxiaworld進行了為期半年左右的考察(2021年3月至2021年8月),總結出網絡文學迷群的交流實踐大致包括了信息性交流實踐、情感性交流實踐、生產性交流實踐等三種形式。海外讀者迷群在交流實踐的過程中,不僅通過告知、推測、吐槽、再創作等形式得到了個人可能無法得到的闡釋性資源,而且在這一充滿了娛樂性的過程中,他們還通過各自的展演確立了群體的認同。正是借助了這樣一種趣緣群體的粉都

“粉都”(fandom)一詞取自約翰·費斯克《粉都的文化經濟》一文(收錄于陶東風主編《粉絲文化讀本》,北京大學出版社2009年版),根據文中注釋,在《韋氏大詞典》中,fandom有兩個意思,一個是指所有粉絲,另一個是指作為粉絲的狀態和態度。當fandom表達的是第一個意思時,也可譯作“粉絲群”,即“迷群”。

效應,通過一些網絡文學愛好者自發翻譯、組建網站,以吸引越來越多的海外迷群的加入,中國網絡文學形成了獨特的、極富生命力的產業機制和文化適應機制。

媒介是一柄雙刃劍——既是文化交流之橋,又是文化隔閡之溝,媒介技術的發展,不斷延伸著人際溝通的觸角,同時也制造出新的偏倚與斷裂。這些影響內嵌在媒介的技術特性之中,更植根于媒介與人的關系之中。一方面,網絡媒介使全球的人們能夠交換信息以了解來自不同文化背景的他者,在這樣信息交換的過程中,不同的社交網絡構建了不同的虛擬社區,人類社會得以被重新部落化。另一方面,技術進步是工具理性意義上的進步,但技術也是一種高附加值的生產力,它與特定的政治權力結構相配合,使技術權力成為復制現存不平等關系的強大工具。因此這個“次元之壁”同時也成為一種瓶頸,網絡媒介孕育而生的新文化使文化中的傳統與創新之間持續不斷地出現“數字文化鴻溝”。

在網絡新媒體出現之前,根據巴格達薩良所說,人類社會中的傳統與創新以同步的方式動態共存,但新媒體的速度和影響導致傳統價值無力跟上由新媒體產生的新文化價值的腳步[9](P55)。這個“數字文化鴻溝”導致生活在不同文化中的人們以及不同年代的人之間的理解和交流有困難。此外,新媒體的碎片化特性使得傳統的文化文法、文化主題、文化地圖都轉變為了一種新形式,這意味著傳統文化邏輯的遺失。文化形式或世界觀的重構需要文化成員們去重新調整他們自己社區的傳播行為,并學會與不同文化背景的人通過新方式互動。網絡文學之“網絡性”與“跨文化性”的融合,帶來了至少六項全新體驗,包括:新的文本體驗、表現世界的新方式、用戶和新媒介技術的新關系、身體與科技化媒體的關系的新概念、組織和生產的新方式。網絡性帶來的這些體驗不可避免地會對社會或文化認同的傳統構成與定義提出挑戰。換言之,網絡性通過減弱或增強人和社區關系的緊密程度來撼動文化認同的根基。時間與空間的壓縮是由網絡性和跨文化性的融合而造成的,它創造出了一個共同的網絡文學空間,其中新的文化認同出現在不同的虛擬社區之中。

由網絡性構成的新文化認同也許無法改變傳統意義上把文化認同當作一種獨特產品的觀念,這個產品在特定的群體語境中產生,它賦予群體成員歸屬感,但是它也會直接對文化認同的傳統屬性,即暫時性、地域性、差異性、互動性和多樣性形成挑戰[10](P319-346)。更具體而言,網絡性孕育出的文化認同不再是歷史發展的產物(即暫時性),不再受到人們所承認的地理空間的限制(即地域性)。它可能仍是基于成員認知過程的一個獨特的集體意識(即差異性),以Wuxiaworld等翻譯網站為代表的網絡文學虛擬社區具有較高的異質性和較低的互聯性[11](P39-63)。此外,社會互動(即互動性)是發展文化認同的基礎,這在網絡社會中仍然沒有改變,但是人際和群體關系在網絡文學虛擬社區中的互動不像那些傳統面對面的互動,他們的特性是不同的。最后,我們尚不知由新媒體產生的新文化認同能否繼續保有多層面的觀念或實踐(即多樣性),它能與貝萊(Belay)指出的傳統文化認同的五個方面產生明顯的對比。

可以看到,雖然目前網絡文學的北美迷群在人數規模上十分可觀,但是從輻射范圍來看,與主流文化圈之間仍然存在著明顯的鴻溝。盡管東南亞地區由于與中華文化自古以來的親緣性,已經形成了一套由影視劇的熱播帶動相關實體書出版的傳播模式——一個很鮮明的例證就是在霍建華、陳喬恩版電視劇《笑傲江湖》播出期間,東南亞網文翻譯網站Hui3r上關于小說《笑傲江湖》的配圖用的就是霍、陳二人的劇照,甚至在鐘愛言情劇、言情小說的越南還出現了專門翻譯出版瓊瑤作品的出版社,但是以亞馬遜出版系統為標志的西方類型文學主流市場目前仍未完全打開,網絡新媒介的“次元之壁”在西方世界仍未得到突破。艾瑞咨詢2021年發布的《中國網絡文學出海研究報告》中對北美網文讀者進行了畫像(表1),從調研結果來看,中國網絡文學愛好者中,占絕大部分比例的是欠發達地區年輕群體。由此可見,海外精英人群對中國網絡文學的認知度和接受度還有待發掘。

總而言之,中國網絡文學之“網絡性”在持續地建立不同類型的新社區,它不受到時間和空間的局限,這使得文化認同更具動態性、流動性和關聯性,從而對文化認同的自治性和穩定性造成了嚴峻挑戰。這條“網絡性”鴻溝如何才能得以填補?這個問題一方面對網絡文學的質量提出了新的要求,即如傳統學術界呼吁的那樣,其文本要跳脫出二次元世界的桎梏,回歸現實生活,反映當代中國社會風貌;另一方面則是對網絡文學的跨媒介敘事提出了更高的要求,當網絡文學不單單是一個孤立的文本,而是一個故事世界的時候,整個網絡文學跨媒介的空間就成了各個不同的文化群體了解中國文化的窗口。

三、銘寫偏差:“異化”與“歸化”的二律背反

跨文化傳播中的網絡文學,與其說是交流的,毋寧說是用海外本土的理解力和興趣加以“銘寫”的[12](P187)。而翻譯話語策略中異化與歸化的二律背反,則導致了網絡文學跨文化銘寫中的偏離與差異。

不同于傳統文學的傳播形式,網絡文學跨文化傳播的主要渠道是迷群傳播。作為一種極富娛樂性的大眾文化,網絡文學是費斯克所提出的生產者式(producerly)文本,它在本質上不要求讀者要能創造意義,但又容易被了解、具有開放性,是可以依照不同個人自身的經歷、想法來加以解讀的。因此,網絡文學的迷與費斯克所談的迷有著諸多相似之處,而中國網絡文學迷群的第一層次——譯者迷群,正是這樣一類“生產者式”群體。他們主要不是發布信息和獲取信息,而是出于對中國網絡文學的熱愛,將中文作品翻譯成外國文字,與其他海外愛好者共享。眾所周知,同一部作品的不同譯本會帶給人截然不同的價值認知,因此翻譯行為本質上是對原有文本的二度創作,其中涉及跨文化傳播的問題,以及迷群自身價值取向的問題。而迷群的第二層次,即是更廣泛的海外讀者迷群,他們依靠翻譯的文本來理解中國網絡文學的具體內容,甚至進行文本的再創造。中國網絡文學跨文化傳播的重要意涵在于文化參與者所扮演的角色與實踐。經由對網絡文學的興趣產生的文化交流,是中國網絡文學跨文化傳播的重要核心,網絡文學迷群正是文化交流的核心人物——中國網絡文學作品的出版與擴散并不是依賴出版社,網絡文學的同好才是真正的驅動力。正是這樣一套獨特的、極富生命力的產業機制,逐漸擴大了中國網絡文學在世界范圍內的影響力。

在網絡文學跨文化傳播的過程中,譯者迷群的工作是十分關鍵的一環。世界頂級翻譯理論家勞倫斯·韋努蒂認為譯者的角色非常重要,是“文化和時代之間溝通的主要橋梁”[12](P188)。中國網絡文學翻譯的交流并非一帆風順,因為譯者就原文本的語言和文化差異進行交涉,將其簡約,應用于另一組基本上屬于海外本土的、從接受語言和文化中汲取的差異,以使網絡文學原文本得以接受。

艾瑞咨詢的調研數據表明,網絡文學在翻譯數量和語種類型上無法充分滿足海外市場的需求,而且文本內容翻譯的本地化以及網文自身文稿章節的處理也存在難度。聯機調研的結果明確顯示,在海外讀者閱讀中國網文遇到的困難中,翻譯問題占據了相當大的比重(圖1)。

據Wuxiaworld的創始人賴靜平介紹,延續了傳統武俠文脈的網絡小說在跨文化傳播上有著相當大的難度。一方面,這類小說注重氣氛的渲染和人物心理活動的描寫,多采用含蓄、隱晦的表達方式,這與西方直接明了的表達方式相悖;加之其多以中國歷史和傳統文化為寫作背景,對于缺少這方面“前見”的西方讀者而言,這就更難以實現“視域融合”。賴靜平坦言自己曾試圖翻譯古龍的小說《天涯·明月·刀》,但是讀的人少之又少,他翻譯了一部分之后只得作罷。另一方面,高語境表達方式的作品翻譯起來難度很大,比如金庸小說中經常出現的詩詞、成語,還有一些在情節鋪陳上特有的“留白”,都是在譯者跨文化傳播和讀者跨文化接受過程中的壁壘。

在翻譯理論中,歸化即是總體化的過程。“一旦被視作歸化銘寫而非跨文化的交流,翻譯就使理論家們進行一種倫理的反思,在這個過程中構思恢復或保存外語文本之陌生性的方法。”[12](P188)然而,與銘寫的歸化效果相抵觸的另一種倫理學卻只能根據國內的術語、國內的方言、語域、話語和風來格構思和實踐。這意味著外語文本的語言和文化差異只能間接地通過它們在翻譯中的位移、通過引入國內價值和體制的規劃差異來表示——這就是勞倫斯提出的異化策略。這種倫理態度是與政治議程同時產生的:銘寫的歸化條件成為翻譯中重寫的焦點,也即話語策略,以便打亂本國文化價值的等級,開動陌生化、經典形成、意識形態批判和體制變化的進程。譯者可以發現歸化這個概念由于其掩蓋了異質性和雜交性而值得探討,這種異質性和雜交性能夠把用于翻譯的現存定式、經典和標準加以復雜化。

網絡文學跨文化銘寫偏差的一個重要表征,就是翻譯過程中異化與歸化的二律背反。譬如,在仙俠、武俠類小說中常出現的“俠義精神”,如果遵循歸化原則,就需要著眼于目的語文化的習慣表達,將其譯為“chivalry”(騎士精神),這樣就削弱了中國傳統文化中“俠文化”的內涵和價值;如若根據異化原則,則將會突出譯文的異域性,采用直接音譯的方法,即“xia”,這樣又會給異文化語境的讀者造成閱讀和理解上的障礙。此外,在翻譯過程中,由于語言句法特征不同等客觀原因和譯者用詞的主觀因素,網絡文學的語詞節奏和敘事節奏都會發生變化。同樣以最具中國文化特色的武俠、仙俠類小說為例,在表達“禪定與封印”時,漢語言文學所特有的快且碎的表達節奏可以僅用“閉目、盤腿、定勢”等動作描述一次性完成,然而,在翻譯時,為了保持句子結構的緊湊性和語義上的連貫性,譯為“sit in meditation”,讀來就覺得節奏平緩了許多,與漢語原文在文化氛圍上的體會還是存在很大差異的。

當以差異的這種倫理政治為動機的時候,譯者就尋求建立與外來文化融合的一個共同體,分享并理解外來文化,進行基于這種理解的合作,進而允許外來文化改造和發展本土價值和體制。以Wuxiaworld和“起點國際”為代表的翻譯平臺就是這樣一種共同體。尋求某一外國共同體的沖動本身就說明譯者希望發展或完善某一特定的本土環境,在翻譯的語言和文學中、在翻譯的文化中彌補某一缺陷。如莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)所說,共同體的概念本身就是在某一不充足性使某一個體力量出現問題時出現的[13](P98)。以倫理和政治為動機的譯者不能不看到翻譯過程中缺乏平等的基礎,由對外語文本的興趣所激發,卻不可避免地傾向于接受者。這種譯者懂得翻譯絕不簡單是與外語文本的溝通,因為它們僅僅提供了一種歸化的理解,不管多么陌生,不管多么具有本土的顛覆性或支撐。無論是以興趣愛好為導向的Wuxiaworld,還是更加專業化、職業化的“起點國際”,面對網絡文學文本翻譯時,都需要解決三個問題:一是語言內在邏輯的轉換;二是對文本內在邏輯的熟悉;三是中西文化差異的轉化。

網絡文學譯文能否向其讀者傳達外國讀者對外語文本的那種理解?答案是肯定的。但這種傳達總是部分的,對于本國場合來說既不完整又必然出現偏差。只有當譯文釋放的本土殘余物包括對文本首次出現的他國語境的跨文化銘寫時,這種情況才發生。

這里交流的形式是二級的(second-order),基于但又超越于詞匯對等,包括但超過了瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)所說的“信息”或“主題”。本雅明寫道:“多于主題傳達的譯文……只有當作品在幸存的過程中出了名的時候才能出現。”[14](P72)這里的“出名”指的是對某一文本的總體接受,不僅在其自身語言和文化中,而且在其譯文文化和語言中。一部網絡小說的翻譯傳達的不僅是字面意義或是敘述形式的基本因素,而且還是參與“后續各代人中潛在的永恒的來世生命”的闡釋。而這將是由作為譯文對象的國外讀者所分享的闡釋。網絡文學的翻譯因此將孕育對中國文化的共同理解,部分恢復中文原文本歷史語境的理解。

網絡文學翻譯活動中的跨文化銘寫構成了獨特的交流行為,它圍繞譯本創造了跨文化的興趣共同體,還有能夠理解譯本并將其付諸各種應用的讀者群——在Wuxiaworld上集結而成的跨文化迷群便是個中代表。這種共享的興趣可能是在譯本發表時自發產生的,它吸引了來自網絡文學翻譯語言中早已存在的不同文化因素的讀者。圍繞譯文產生的任何共同體在語言、身份或社會地位方面并非同質,其異質性可以根據瑪麗·路易斯·普拉特(Mary Louise Pratt)所說的“交往的語言學”來理解,在這種語言學中,基于語言的共同體被看作是分散的,跨越“社會差異的路線”的[15](P60)。譯文就是海外文化與網絡文學翻譯文化之間、但也是網絡文學翻譯文化內部的語言的“交往地帶”。

四、文化疏離:“網絡性”與“主體性”的辯證

借助媒介革命和迷群傳播的力量,兼具“網絡性”與“跨文化性”的網絡文學通過對雅俗文化等級的解構,建構了一個非中心性的文化空間。各種力量在該空間中相互交織、互為角力,形成一個共生共榮的斗爭場域。龐大的擁躉群和多元化、產業化的傳播方式,令中國網絡文學得以出現眾聲喧嘩、百花齊放的繁榮局面,與傳統文學和主流文化之間形成一種既對抗、又互動的張力關系。然而,文學離不開藝術,并且以藝術自傲,部分網絡文學作品流水線加上套路化的創作模式,讓網絡類型小說丟失了根本,意義的稀釋、藝術的遮蔽將會導致文化傳播與傳播文化的疏離,引發網絡文學跨文化傳播過程中中國文化主體性缺失的問題。

文化這一概念中最有價值的特征就是差異,它是事物間對比的而非自身的特質。阿帕杜萊認為,我們應將文化一詞加以限制,使其專門指代這些差異中的一個子集,它構成了這些差異的邊界。一旦問題在于邊界如何得以維持,文化便成為這樣一個事實:群體通過與其他群體的差異來建構其身份[16](P17)。差異與調整一直是跨文化傳播領域的核心議題。其中最具代表性,也長期被眾多學者吸收和發展的就是跨文化適應理論。該理論最早由休伯·愛林斯沃斯(Huber Ellingsworth)在1983年提出,主要目標是解釋傳播者在“與目標相關的相遇”中是如何相互適應的。此后,這一理論突破學科界限,逐漸受到來自文化人類學、社會心理學等諸多領域學者的關注。文化人類學者的研究旨趣在于“異文化”如何通過文化適應來獲得對“本文化”以至全人類文化的理解,并從中尋找文化反省、文化對話和文化并存的可能;社會心理學者則致力于移民的跨文化轉變研究,把跨文化適應的實現描述為“陌生人與接受陌生人的環境共同努力的結果”。隨著全球化的不斷縱深發展,人類的跨文化交往行為日益頻繁,有關跨文化適應的研究開始向語言學、歷史學、符號學等更多學科蔓延開來,研究對象也漸漸突破人際傳播的局限。

文化適應貫穿了網絡文學跨文化傳播的整個過程。首先,網絡文學是一個自身文化形態高于文學形態的存在。技術文化和平民文化不僅提供了網絡文學的生成要素,而且還附加了其所屬的時代背景——全球化下的消費文化和文化工業語境。當技術和平民遇到消費化和工業化,就醞釀出網絡文學的其他文化屬性,比如商業性和大眾性。除卻這樣一些文化屬性之外,網絡文學還是一個有著更大的文化價值的廣闊文化場域:強大的傳統文化、古典文化、生態文化和歷史性、知識性內容已然成為網絡文學寫作的總體趨勢和背景。譬如“怪力亂神”的玄幻、仙俠類網絡小說中,中西神話和傳統儒釋道等文化基因被大量導入,《山海經》《周易》《希臘神話》《魔戒》以及仙俠類文學作品、金庸古龍作品等被直接或間接地作為文脈的傳統來摹仿、承襲和化用。這些特定文化背景下創作出來的網絡文學作品,在面向異文化傳播之時,必然會經歷金洋詠(Young Yun Kim)所言的“壓力-適應-成長”(stress-adaptation-growth)動態過程[17](P383-384),而這一過程中作品適應的快慢程度,就取決于網絡文學作者及譯者對異文化的感知能力和適應能力。

其次,網絡文學的跨文化適應與約翰·貝利提出的文化適應雙維度模型相契合。全球化會帶來文化的同質化,這曾經是一種普遍的擔憂,貝利的文化適應的雙維度模型改變了這種流行的觀點,向人們展示了全球化的四種可能后果:文化同質化、文化融合、文化新生與文化邊緣化。這四種后果呈現出跨文化適應兩個維度的傾向性:對自文化的傾向性和對他文化的傾向性[18](P9-25)。

中國網絡文學在跨文化傳播的過程中,也存在著兩個不同維度的傾向。一方面,中國文化蘊含著廣博精深的內涵與內容,它們都是網絡文學創作的天然沃土,在此基礎上,網絡文學以豐富多樣的作品形態彰顯了中華民族的文化自信,這體現了對自文化的傾向性;另一方面,為了降低傳播過程中的文化折扣,還需考慮自我與他者之間的平衡,在這一點上,不著意于意境的渲染和辭藻的雕琢,而是采用簡單直接的敘事方式,把寫作重點放在故事情節的推進上的小白文,就與西方國家的文化特色和表達方式相契合,這是對他文化傾向性的最有力證明。

再者,網絡文學的跨文化傳播從某種程度上來說是“文化融合”的結果。“文化融合”理論是美國學者艾瑞克·克萊默(Eric Mark Kramer)由“文化適應”理論引申而來的。該理論認為,文化差異理應得到肯定,并且能夠在跨文化互動過程中通過文化融合的方式實現獨特的“文化口音”(cultural accent)[19](P18)。具體到中國網絡文學作品來看,東西方交融、古老又現代的修仙小說,以及具有歐美探險血緣的復雜世界體系的盜墓類小說,都在世界觀架構上呈現出了不同程度的“文化口音”;而超越了社會束縛與身體限制的玄幻練級小說,以及通過虐戀達到心靈治愈的言情類小說,則憑借以“爽”為核心的快感機制帶來別具一格的吸引力;同時,不同類型的作品中所呈現出的正義、友愛等等共享性的價值觀,均是文化融合策略的顯著體現。

從文化適應的雙維度模型來看,不論是想要保持自己原來的文化認同和文化特征,抑或是想要與他文化建立和維持積極的關系,主體的自覺能動性都至關重要。這就涉及跨文化適應過程中的主體性問題。主體性美學是近代啟蒙理性的產物。從價值的角度看,所謂的主體性根源于價值性。在啟蒙時代,主體性理論具有歷史的合理性。而到了對現代性進行反思、批判的后現代,主體的自由度和交互主體的研究進一步深化了主體概念的理解,“主體間性”塑造了新的思考空間。存在主義美學、現象學美學和解釋學文學理論以及巴赫金的文學理論都打上了主體間性的印記。

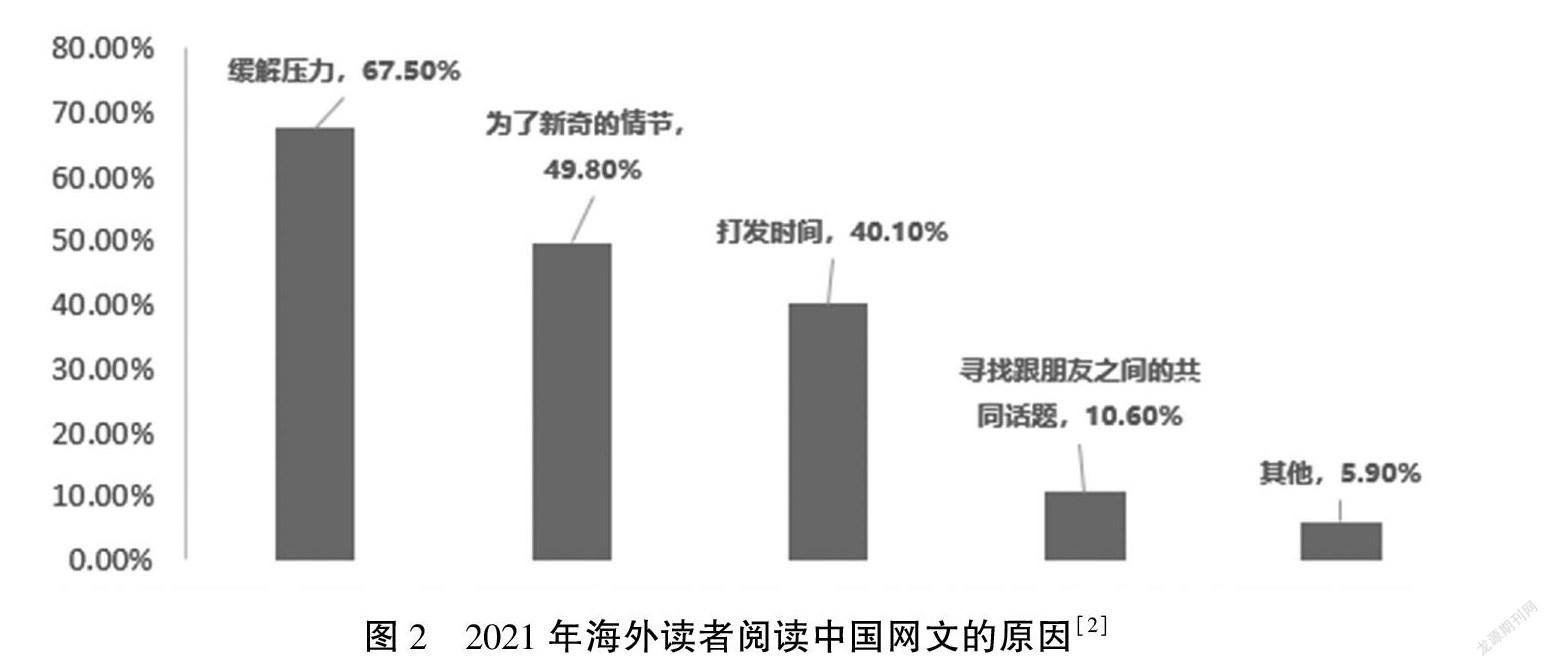

跨文化傳播和跨文化適應是主體間對話的產物,其前提就是主體的確立。網絡文學作為當下跨文化傳播受眾最廣的大眾文化形式,在備受矚目的同時也能夠折射出一定的文化邏輯、文化模式和涌動著的文化潛流,其中關于網絡文學在文化適應過程中“網絡性”與“主體性”的辯證就是一個比較尖銳、值得嚴肅探究的現實問題。從文化形態來說,“一種唯商品化為特征的解構性后現代文化形態,也即文學消費主義”[20](P125)成為網絡文學的主流,娛樂性大于藝術性、低端迎合多于審美引領、功利追求多于意義建構,是目前以商業利益為根本出發點的網絡類型小說普遍存在的痼疾。即便是網文中的精品,不少作品的思想深度與文化含量也并不令人完全信服。從媒介傳播(即“網絡性”)角度看,這是生存競爭的策略,但從價值傳播(即“主體性”)的角度看,僅僅消費是不夠的,單一追求文化產業的擴張和消費文化的生產,可能會使本土文化傳統遭到文化商品化新一輪的影響。關于這一點,齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt Bauman)早有警示:作為文化完全由市場導引的后果,文化會逐漸地從屬于消費社會的生產再生產機能,“生產再生產出來的與其說是順從而聽話的國家臣民,不如說是靈巧而熱心的消費者”[21](P77)。而艾瑞咨詢的調研數據恰恰印證了鮑曼的這一預言:從海外網文讀者閱讀中國網文的目的來看,大部分讀者愿意閱讀網絡文學的原因是緩解壓力,占比達到67.5%,還有近半數的讀者是被新奇的情節所吸引,40.1%的海外讀者則是出于填補空余時間的目的來閱讀中國網文。出于了解中國文化目的來閱讀網文的讀者寥寥無幾(圖2)。

由此可見,閱讀流量大并不能代表精神文化層面的認同。在一個經濟文化呈現巨大變革的社會,文化的多元性促使創作主體不斷地調試對于自身的文化認同。同時,伴隨著作品自身影響力的日漸積累,主體意識在網絡文學中的呈現方式也得以轉變。從主體建設上來說,文化主體的差異(表象差異和意義差異)是構成自我形象與觀念的一極。交往理論和主體間性理論指出,人既是主體又是客體,而主體與主體間的關系,就是對話與交往的關系。中國網絡文學在傳播力上升的同時,卻未能實現與他文化之間平等的對話與交往,其文化主體的影響力尚不夠理想,主體性意識還十分欠缺,因而在跨文化適應的過程中,出現了文化傳播和傳播文化的嚴重疏離,距習近平總書記強調的“用中國實踐升華中國理論,打造融通中外的新概念、新范疇、新表述,更加充分、更加鮮明地展現中國故事及其背后的思想力量和精神力量”[1]尚有很長一段的路要走。

五、結語

從文化“走出去”的推動力角度看,原先的中國文化“走出去”基本上都是以國家政府為主推力量,由政府提供渠道對外宣傳。而網絡文學在海外的傳播打破了原有的傳統格局,上百萬的網絡寫手通過自己的創作,使網絡文學這一文化形式成為活源之水,同時,數以千萬計的海外讀者在成為受眾的同時,也間接成為網絡文學“走出去”的推動者。這是一種自下而上的形式,在“走出去”上顯然更具優勢,也為當下文學創作與傳播提供了重要的啟示意義。首先,類型文學的創作和生產屬于文化行為。當今世界,以傳播文化為己任的文化產業已經成為一個民族文化生存的表征性的社會構成,在此環境下,擁有如此浩瀚的作品體量和如此龐大的讀者群體的類型文學,必然成為文化傳播的核心動力之一。其次,文化蘊含著廣博精深的內涵與內容。從表層的語言符號、風俗習慣、生活方式到深層的審美取向、價值觀念、情感定式、思維方式,都是文化的基本內容,它們是文學創作的天然沃土,在此基礎上,文學創作應以豐富多樣的作品形態、天馬行空般的想象力為中國文學的新范式、新可能添上濃墨重彩的一筆。最后,文學創作及對外傳播的核心意義是民族社會價值觀的傳播。文學作品中的底層意識、讀者中心、人間煙火、民間立場,其所蘊含的人文氣息和為民情懷,在一定程度上能夠體現“以人民為中心”的價值導向,傳承中華文化的“民本”思想和“親民”情懷。包括網絡文學在內的中國文學跨文化傳播的目的,正是在于更加廣泛地傳播作品中隱含的那些具有潛在影響力的意義與價值。

網絡文學跨文化傳播過程中出現的種種困境,其背后的原因,歸根究底還是網絡文學“網絡性”與“跨文化性”重疊的根本特質。“網絡性”生發于摹仿和沿襲的文學傳統,源自新媒體時代的“適者生存”,同時彰顯了“以讀者為中心”的創作觀念。新媒體時代下,新型審美意識在作者和讀者的交互溝通和模仿復制中,逐漸形成新的審美趨勢。與此同時,受數字技術和新一輪審美要素的影響,審美模因也在動態變化,全民閱讀的文學審美主流聚焦于在娛樂性與消遣性,而網文恰恰迎合于此,打造出精神上能夠引導讀者獲得愉悅性感知的網絡領地,這一網絡領地是人類“再部落化”的重要形式,但同時也在不同社區之間劃出了一道難以逾越的數字文化鴻溝。網絡文學的“跨文化性”與全球文化生產與消費的趨勢相適應,體現為傳播與消費的極強便利性、“自娛以娛人”的文化消費性、生產與消費的極強個性化等方面,歸根結底是為了滿足不同文化背景下讀者的閱讀需求和趣味。中國網絡文學的“跨文化性”反思,實際上可以歸納為跨文化性的一個“度”的問題:面對語言文化差異帶來的理解障礙,我們是應該堅持自身的文化特色,還是順應他者的文化習慣?面對媒介技術瓶頸造成的文化鴻溝,我們是應該繼續在網絡空間深入發展以求內在超越,還是通過更加多樣的文藝形式突破網絡亞文化空間,以尋求外在的突破?面對文化傳播與傳播文化之間的疏離,我們應更加重視文化的體認,還是傳播的暢達?這些問題并不容易回答,也不是短時間內能夠回答的。但不可否認的是,從邊緣化向主流化靠攏,是這些困境趨于緩和與平衡的一條必由之路。這里的“主流”并非傳統意義上精英話語主導的陣地,而是弗雷德里克·馬特爾(Frédéric Martel)所描述的“一種大眾文化,是經過設計的標準化的‘商業文化’”[22](P5)。網絡文學的“主流化”與“網絡性”和“跨文化性”相互交織,或可形成一種“世界大文學”的觀念:

網絡文學傳播利用互聯網技術實現的蛛網覆蓋,觸角延伸,咫尺天涯,無遠弗屆等特點,將軟載體的文本以數碼信息方式撒向賽博空間,拆卸了除民族語言隔膜以外的所有的時空障礙和傳播壁壘,這對于各民族文學交流,文化交流和世界大文學觀念的形成都是有利的。[23](P178)

總之,中國網絡文學的跨文化傳播之路道阻且長。未來我們或許可以從基本倫理、話語模式、文本策略三個維度來對網絡文學之“網絡性”“跨文化性”及“主體性”等種種困境問題展開策略上的探討。其中,基本倫理即是從一個宏觀的層面來把握網絡文學之“跨文化性”問題;話語模式側重中觀層面的主體間性,旨在探尋跨文化過程中不同文化主體之間對話的可能;文本策略則立足微觀層面,力求在尊重文化差異的基礎上實現文化融合,達到自文化傾向與他文化傾向之間的平衡、求同與存異之間的平衡,實現“聯接中外、溝通世界”的交流效果[24](P100)。通過對話與交往的話語方式,對體現中國元素的文化符號以及超越本土經驗的全球文化符號進行充分開掘,在浩繁的網絡文學作品中講述全世界喜聞樂見的中國故事。“重視民間文化力量的參與,推動中國話語體系建設,加強對外傳播的有效性”[25](P27),這是習近平總書記對提升中國國際傳播能力的企盼,也是我們對中國網絡文學更好實現跨文化傳播的未來愿景。

參考文獻:

[1]

習近平.加強和改進國際傳播工作 展示真實立體全面的中國[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701351690005252206&wfr=spider&for=pc.

[2]艾瑞咨詢.2021年中國網絡文學出海研究報告[EB/OL].http://report.iresearch.cn/report_pdf.aspx?id=3840.

[3]吉云飛,李強.中國網絡文學“走出去”的啟示[J].紅旗文稿,2017(10).

[4]閆曉紅.網絡文學“走出去”的機遇與挑戰[J].出版廣角,2017(22).

[5]林玲.從譯介學理論看中國網絡文學的海外輸出——以“盤龍”的海外走紅為例[J].三峽大學學報(人文社會科學版),2018(2).

[6]萬金.網絡武俠小說在英語世界的傳播——以翻譯網站Wuxiaworld為例[J].東方翻譯,2017(5).

[7]侯瞳瞳.中國網絡文學產業跨文化傳播研究:維度、視角與方法[J].齊魯藝苑,2020(4).

[8]Croucher,S.M.Social Networking and Cultural Adaptation:A Theoretical Model[J].Journal of International and Intercultural Communication,2011(4).

[9]陳國明.全球化背景下新媒體對跨文化傳播的影響[M]//單波,劉學.全球媒介的跨文化傳播幻象.上海:上海交通大學出版社,2015.

[10]Belay,G.The(Re) construction and Megotiation of Cultural Identities in the Age of Globalization[M]// H.B.Mokros.Interaction & Identity.New Brunswick,NJ:Transaction,1996.

[11]Van Dijk,J.The Reality of Virtual Communities[J].Trends in Communication,1998(1).

[12]勞倫斯·韋努蒂.翻譯、共同體、烏托邦[M]//大衛·達姆羅什,陳永國,尹星.新方向:比較文學與世界文學讀本.北京:北京大學出版社,2010.

[13]M.Blanchot.The Unavowable Community[M].New York:Station Hill Press,1988.

[14]Benjamin W.The Task of the Translator[M]//H.Arendt.Illuminations.New York:Schocken,1968.

[15]Pratt M L.Linguistic Utopias[M]//N.Fabb,et al.The Linguistics of Writing.Manchester:Manchester University Press,1987.

[16]阿爾君·阿帕杜萊.消散的現代性:全球化的文化維度[M].劉冉,譯.上海:上海三聯書店,2012.

[17]Kim,Young Yun.Adapting to a New Culture[M]//Gudykunst,W.Theorizing about Intercultural Communication.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2005.

[18]John Berry.Acculturation as Varieties of Adaptation[M]//Amado Padilla.Acculturation.Boulder:Westview,1980.

[19]艾瑞克·克萊默,劉楊.全球化語境下的跨文化傳播[M].北京:清華大學出版社,2015.

[20]李勝清.文學消費主義的形而上之殤[J].福建師范大學(哲學社會科學版),2020(6).

[21]齊格蒙特·鮑曼.全球化:人類的后果[M].郭國良,徐建華,譯.北京:商務印書館,2013.

[22]弗雷德里克·馬特爾.主流:誰將打贏全球文化戰爭[M].劉成富,譯.北京:商務印書館,2012.

[23]歐陽友權.網絡文學論綱[M].北京:人民文學出版社,2003.

[24]陳世華,王蕾.“中國夢”視覺傳播的邏輯與進路[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2020(6).

[25]鄒蔚苓.《習近平談治國理政》海外傳播的價值及啟示[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2020(6).

The Paradox,Deviation and Alienation of Cross Cultural

Communication of Chinese Network Literature

HOU Tong-tong1,SHAN Shi-lian1,YAN Chu-xi2

(1.School of Media and Communication,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240,China;

2.School of Fine Arts,Nanchang Normal University,Nanchang 330032,China)

Abstract:

The overlap of “network” and “cross-cultural” is an important representation of the difference between Chinese network literature and traditional literature.This is not only an important reason why Chinese online texts can travel across the sea,but also leads to the dilemma in the process of cross-cultural communication.“Network” can continuously establish new communities and new tribes,but at the same time,it paradoxically challenges the traditional composition and definition of cultural identity.The antinomy between “alienation” and “domestication” in the process of online translation leads to the deviation in the cross-cultural inscription of overseas fans.The network literature with both “network” and “cross-cultural” constructs a non central cultural space through the deconstruction of the level of elegant and popular culture,but this “non center” leads to the alienation between cultural communication and communication culture,and leads to the lack of Chinese cultural subjectivity in the process of cross-cultural communication of network literature.

Key words:

Chinese network literature;cross-cultural communication;paradox;deviation;alienation

(責任編輯

熊亞菲)