城市濱江路的一體化斷面空間布局與路線研究

龍沛祺

(蘇州規劃設計研究院股份有限公司佛山分公司,廣東 佛山 528300)

0 引 言

世界眾多歷史名城大都依水而建,濱水地區往往是一座城市歷史文化的中心所在,也是城市發展的核心地帶。然而隨著社會經濟的發展,慢行出行需求增長明顯,步行及騎行已逐漸成了城市居民主要的休閑活動之一,人們對城市環境提升的愿望也日益強烈,特別是對親水沿線有著更高的期望。然而現有的沿江道路仍以交通功能主導,景觀、水系、慢行處于分割狀態,無法形成系統;路線受城市布局及發展的制約,沿線道路形成天然的帶狀隔離[1],對城市空間及水域空間造成割裂,限制了濱水區域的休閑行為及視覺可達性,導致沿線臨時岸線的活力無法充分展現。由此可見,為解決現有問題,使當地生態環境、經濟發展、人文需求融為一體,對臨水岸線濱江路的斷面及路線進行研究,尋求科學合理的布局,是十分必要的。

1 背 景

桂城街道立足“兩核一軸一帶一片區”城市發展格局,以南海區加快建設城鄉融合發展十大示范片區為契機,將千燈湖、映月湖、文翰湖三大片區打造成為城鄉融合發展示范片區,大力推進連片村級工業園改造和連片鄉村振興,促進空間格局全面優化、城市功能完善提升。

根據片區發展思路及相關意見,現有規劃已不能滿足映月新城建設需要,佛山水道南岸沿線規劃路網未能有效連接南岸地塊,河岸景觀優勢難以發揮,沿線用地及相關節點的限制影響濱江景觀帶的建設。因此為進一步整合桂城街道周邊濱河景觀帶資源,拓展城市空間和格局,優化城市功能定位,提升城市品質,圍繞南海中心城區“水岸花香,智美桂城”的發展定位,桂城街道對桂城四鄉聯圍及周邊佛山水道、東平水道等長約63 km濱河景觀帶進行高標準規劃,旨在打造串聯沿岸多種文化與景觀資源的濱江休閑長廊,作為南海中心城區新的地標和城市名片。而本次研究的濱江路位于映月新城北部,佛山水道南岸,北至五丫口大橋,南至沙尾大橋,總體東西走向,全長約5.0 km,道路等級為城市次干路,按設計速度為40 km/h,道路紅線寬15/25 m,雙向四車道建設。

2 沿線現狀

2.1 現狀用地情況

現狀沿線用地以綠地、魚塘、堤圍路、車輛基地、廠房、村居為主,局部路段經現狀建筑及水利構筑物;沿線用地存在著多部門管理,用地權屬復雜,空間質量參差不齊的情況[2]。

2.2 現狀設施情況

現狀沿線設施主要包括:五丫口大橋、五丫口電排站、高爾夫俱樂部、石岸水閘、南海實驗小學(東校區)、新活力足球場、三洲電排站、金谷.智創西側水閘、沙尾大橋等設施。

2.3 現狀綠化景觀情況

現狀沿線景觀主要包括:五丫口水閘公園、堤圍綠化、三洲電排站東側濱河公園、沙尾大橋西側濱河公園等。主要特點:節點公園景觀與慢行形成呼應,但堤圍綠化以植被為主,層次不足;沿線喬木灌木茂盛、綠道系統發達,但設施陳舊,缺乏亮點。

3 橫斷面布局

3.1 橫斷面布局要求

(1)整體性與自身特色兼顧。城市濱水道路斷面需要綜合水體、堤防、景觀、沿江路等因素,從整體性考慮與分析,使之融合成整體,統籌全局。為展現城市生活理念和文化風俗,其斷面布局應與城市形象相匹配,設計布局應結合城市的人文背景,充分展現城市文化底蘊、彰顯城市魅力、弘揚城巿精神。城市濱水活力區的道路建設一定要因地制宜,突出住自身的特點,將城市的特色充分地展現出來,打造獨具特色的城市濱水走廊[3]。

(2)人文及景觀協調性。濱水區域往往是城市的活力之窗,濱水道路斷面需要堅持“以人為本”的總體布局思路,妥善解決人與自然,路與自然環境共存的問題。水體是城巿道路濱水斷面的主要環境因素,包含了與水體緊密聯系的自然要素、工程要素、社會要素等獨特城市環境。在濱水斷面道路總體布局中強調以人為本的原則是為了突出人在這個系統中的主導地位。具體體現在人的親水可視性、近水可達性等關鍵體驗。可見,濱水道路斷面的設計要融合“以人為本”的基本理念,從整體到細節都應當將人的各方面濱水體驗作為關注的重點。

(3)滿足交通及慢行需求。根據其技術標準及工程規模,結合交通需求分析研究機動車系統對道路斷面的基本需求;作為城市濱江路,要樹立行人優先的理念,倡導綠色出行,積極發展步行和自行車交通,改善居民出行環境,保障出行安全,統籌考慮連續性、方便性、舒適性等要求;保障步行和自行車交通通行空間,不得通過擠占步行道、自行車道方式拓寬機動車道,杜絕安全隱患;步行和自行車道應通過各種措施與機動車道隔離,考慮步行和自行車交通使用者的安全,降低交通事故或受犯罪侵害的風險[4]。

3.2 已有規劃橫斷面布局

根據規劃資料,本項目擬建設濱江路由5段不同道路連通形成,且由于各道路功能定位不同,規劃斷面各不相同,斷面寬度15~40 m,分別為15 m/25 m(雙向4車道)、40 m(雙向6車道)。

3.3 橫斷面一體化空間布局

濱江路功能定位為服務周邊地塊的濱河景觀走廊,未來將打造成聯系千燈湖片區及映月新城片區的景觀軸,將產生一定規模的交通量,結合用地采用兩種斷面進行考慮:

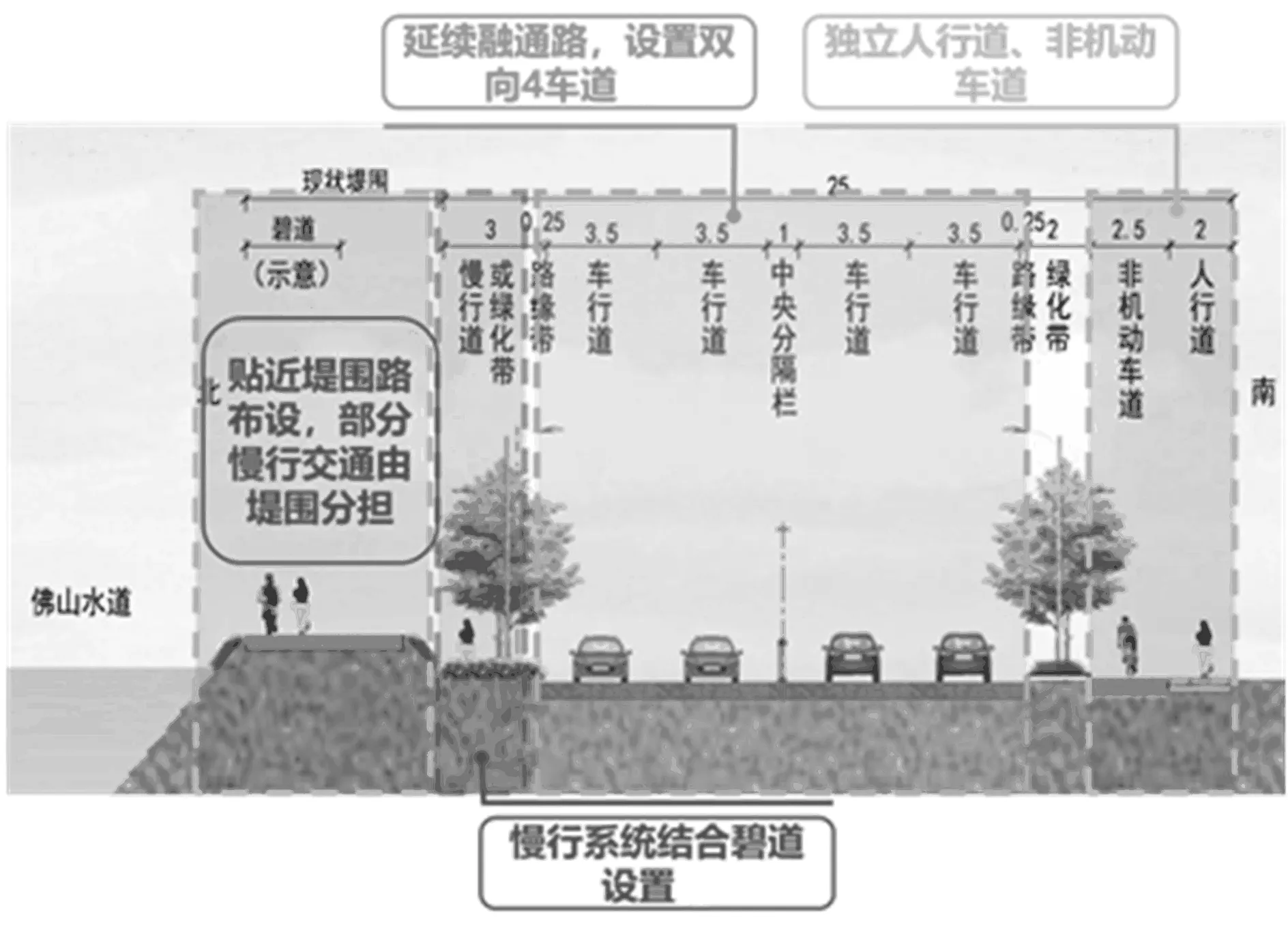

(1)一般用地不受限路段:3 m(慢行道及綠化帶)+15.5 m(車行道) +2 m(綠化帶)+ 2.5 m(非機動車道) +2 m(人行道)=25 m

參考規劃道路橫斷面,借鑒西延融通路斷面情況,一般段車行道擬定為雙向4車道;為打造高品質休閑濱河景觀帶,斷面南側設置獨立人行道、非機動車道及綠化隔離帶,使行人、非機動車和機動車分離,加強三者之間的安全性;北側慢行系統結合堤圍碧道共同設置。一般路段橫斷面布置如圖1所示。

圖1 用地不受限路段結合堤圍碧道布設的斷面布置

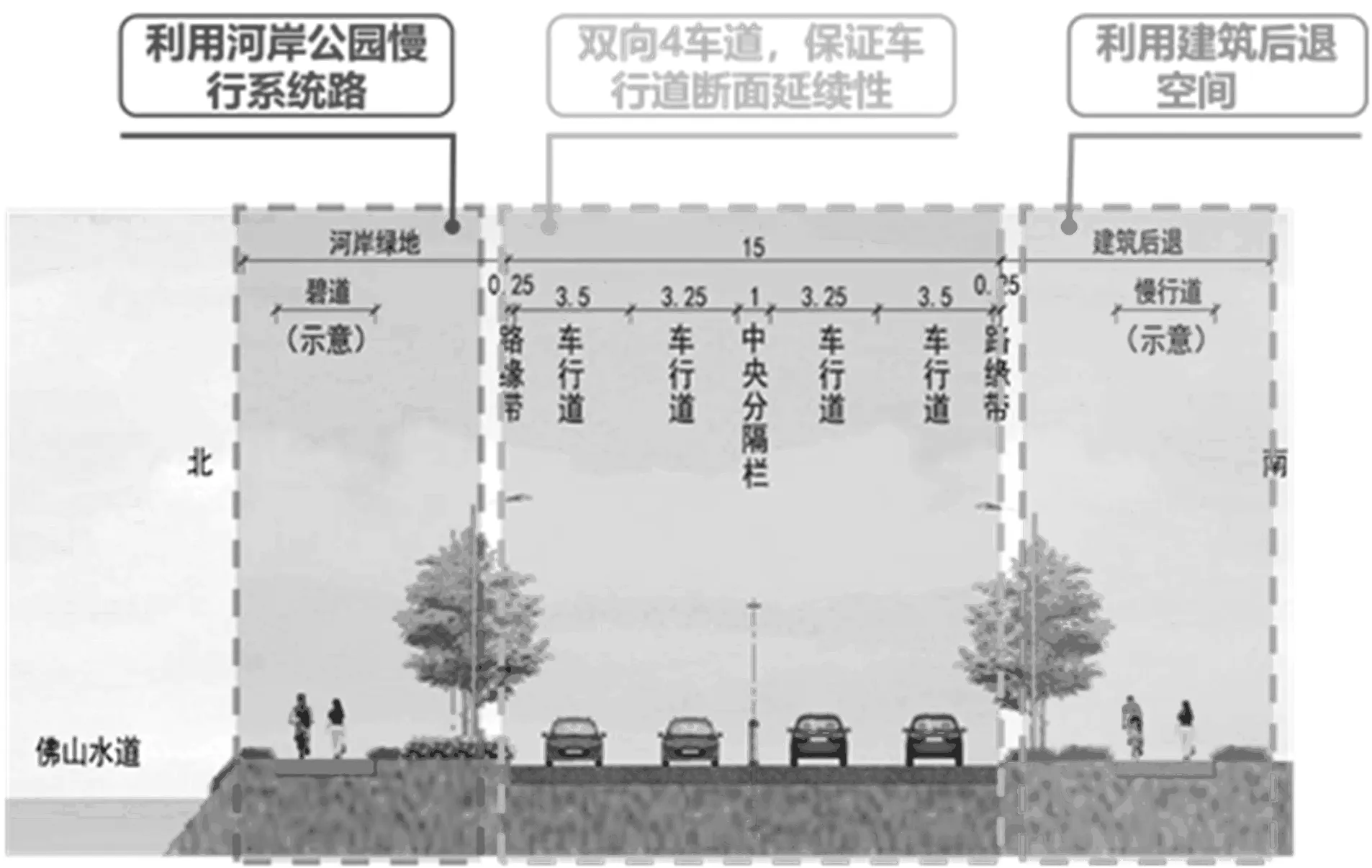

(2)局部用地受限路段:7 m(車行道) +1 m(中央分隔欄) +7 m(車行道) =15 m。濱江路(昭信聯創中心-沙尾大橋段)由于受南側在建昭信聯創中心、沙尾大橋匝道及金谷。智創用地影響,道路寬度按15m控制,保留雙向四車道;北側慢行系統受用地限制引入北側公園慢行道;南側利用建筑后退空間設置慢行道。用地受限路段橫斷面布置如圖2所示。

圖2 用地受限路段利用兩側分擔慢行任務的斷面布置

4 路線研究

4.1 路線研究總體思路

路線研究總體思路主要包括:路線布設原則、影響控制因素、路線擬定方法。

(1)路線布設原則。符合規范要求、技術指標合理;與片區規劃相適應;工程造價合理,避免高填深挖。

(2)影響路線布設的控制因素。地形、地質、水文;片區規劃;沿線水利等設施、用地條件等。

(3)影響路線布設的控制因素。結合地形及規劃研究、確定起終點,選出可能線位;對路線方案相關指標進行對比分析;征詢相關部門意見;根據相關意見綜合研究確定推薦路線。

4.2 起終點論證

(1)起點論證。由于五丫口大橋西段濱江路已建設完成,并與橋下預留銜接通道,同時與西段的連接將使濱河景觀帶得到延伸,直至千燈湖,形成景觀軸聯系千燈湖片區及映月新城片區兩大發展區,選擇將連接五丫口大橋橋下濱江路預留口作為研究起點是合理的。

(2)終點論證。由于沙尾大橋橋下空間受限,無法滿足雙向四車道通行,同時由于沙尾大橋東側為碼頭港口,無系統通行路網,結合地塊屬性,不適宜引入一定程度交通量,因此終點宜與沙尾大橋匝道及輔道相連,形成右進右出路口,聯系外部路網。終點選擇與沙尾大橋匝道及輔道相連,形成右進右出路口(按規劃銜接),是合理的。

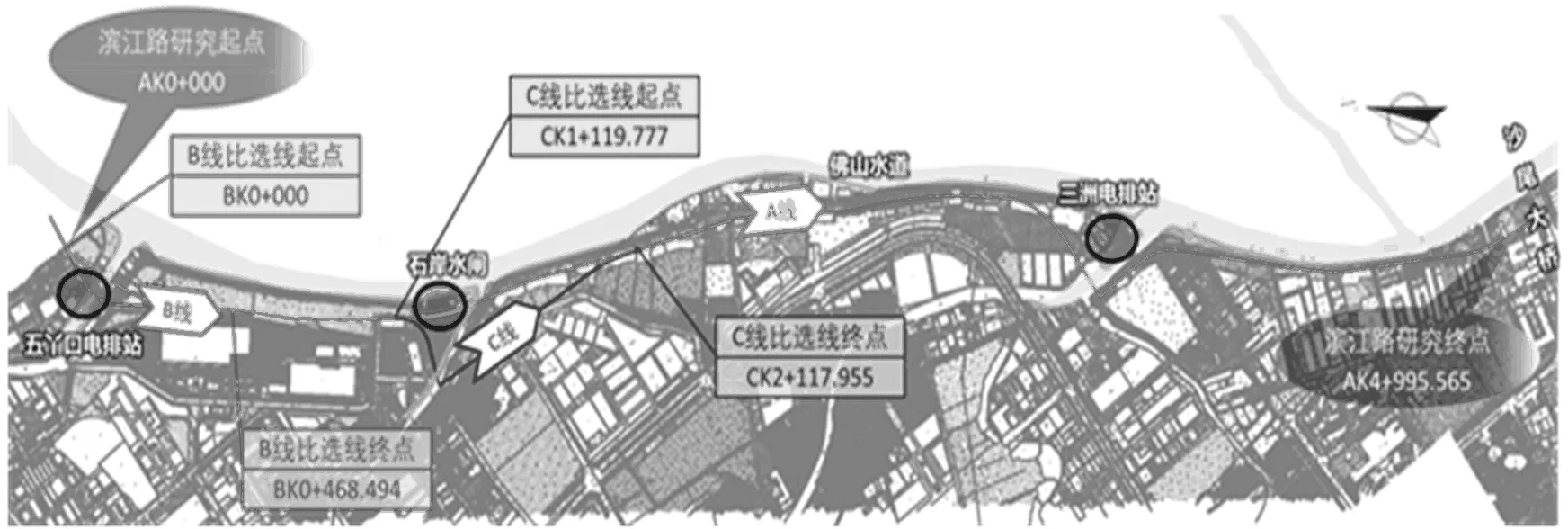

4.3 總體路線布局

路線總體布局:結合周邊用地、規劃情況,路線總體東西走向,起于五丫口大橋橋下,終于沙尾大橋,沿線途經規劃聚元路、石龍北路、夏東路、新勝路等主要干路。總體路線布局如圖3所示。

圖3 總體路線布局

4.4 路線比選

全線對2個路段進行路線比選,比選路段長約占全線28%,選取其中有代表的C路線進行詳細比選分析。C路線主要控制因素為石岸水閘、現狀村居建筑。

(1)A線:AK1+119.777-AK1+930.844,全長0.811 km,路線經石岸水閘,采用架設橋梁方式跨越石岸水閘。

(2)C線:CK1+119.777-CK2+117.955,全長0.998 km,C線優化規劃走向,沿規劃聚元路、寶石東路布設,按規劃進行線位優化。

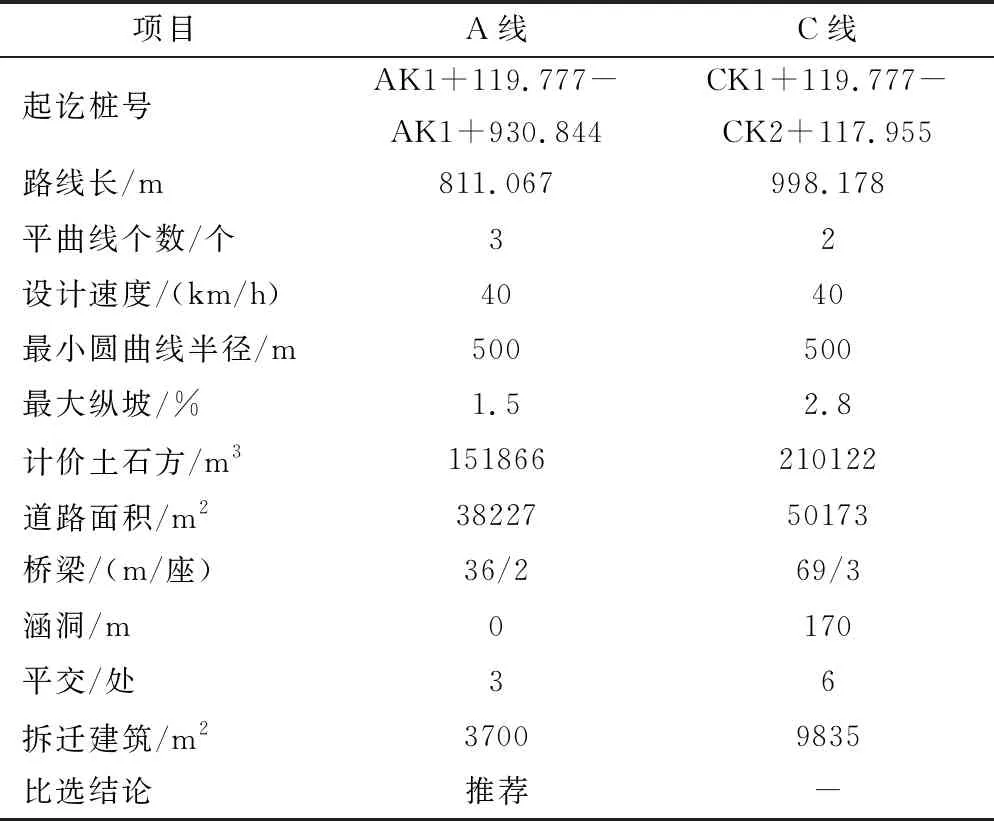

(3)比選結論分析。①工程指標:A線與C線技術指標相當,C線需繞行至寶石東路,沿線路口較多,A線占優;②工程規模:A線長811 m,C線長998 m,A線方案里程短,橋涵設施較少,A線占優;③征地拆遷:兩方案線位均經過現狀村居,A線占用土地面積與拆遷建筑較少,A線優于C線;④實施難度:C線對現狀村居拆遷量較大,C線實施難度較大;⑤水利部門初步意見:C線方案線位與石岸涌斜交角度小,石岸涌需大面積改造為路下暗涵,建議采用對水系影響較小的A線方案線位,水利設施影響小[5]。經比選,該路段推薦采用A線線位,綜合比選分析見表1。

表1 路線綜合比選分析表

8 結束語

本文通過對工程實例的分析,對城市濱水空間的斷面及路線建設得出了以下結論:

(1)綜合利用沿線水系、景觀,密切結合堤圍、用地打造出具有針對性,個性化橫斷面,通過對橫斷面一體化的功能布局,設計出水系、景觀,堤圍、濱河路相互呼應,優劣互補的濱河景觀帶斷面。

(2)通過結合水系、堤圍進行路線的比選與研究,能最大限度地消除濱江路對城市濱水區域的切割,加強了濱江路與濱水區域的聯系,使人們更好地接近自然環境,最終達到臨水、視水、親水的綜合體驗。