船舶燃油密度轉換的方法分析

張 曦,李大屹

(1.中國船級社質量認證公司,北京 100006;2.中國船級社 船舶能效推進工作組,北京 100007)

0 引 言

2018年11月8 日,我國海事局發布了《船舶能耗數據收集管理辦法》(海危防[2018]476號),對進出我國港口400總噸及以上船舶提出了能耗數據收集辦法和報告要求,提出如果船用燃料消耗量的測量數據為體積單位,應轉換為質量單位,且如果采用了密度、溫度等修正,應當保留證明文件。

2016年10 月,國際海事組織第70屆環保會對《國際防止船舶造成污染公約》(MARPOL公約)附則VI進行了修訂,增加了“燃油消耗數據收集機制”,要求5 000總噸及以上船舶統計并報告船舶燃料消耗相關數據。歐盟發布2015(757)法規-《關于對海運產生的CO2排放進行監控、報告和驗證以及對第2009/16/EC號指令進行的修訂》,并要求:“如果按照升的容量單位確定加油量或油艙剩余量,公司應通過實際的密度值將容量轉化成質量”。

進行不同溫度下的燃油密度轉換是船舶日常遇到的實際問題。由于國際上采用15 ℃作為標準溫度,我國通常采用20 ℃為標準溫度,因此加油通知單(BDN)只顯示燃油在標準溫度15 ℃或20 ℃的標準密度。而船舶在實際運行過程中,流量計及艙容表計量的是80 ℃或30 ℃等不同溫度下的燃油體積,因此需要將BDN上的燃油標準密度轉換為不同溫度下的實際密度,從而準確計量船舶燃油消耗量。

1 密度轉換方法

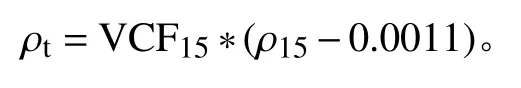

目前行業上進行船舶燃油密度轉換,采用的是石油計量標準,即《ISO-91/1石油計量表》①,該標準采用15 ℃作為標準溫度,計算公式如下:

式中:ρt表示t℃溫度下的燃油實際密度;ρ15表示15 ℃時的燃油標準密度;系數0.001 1表示在計算燃油在空氣中的質量(商業質量)時,應進行空氣浮力修正,將標準密度減去空氣浮力修正值1.1 kg/m3;VCF15表示體積修正系數,查ASTM-D1250表或通過對數公式計算得到,即體積修正系數與標準密度平方的倒數存在對數關系,計算公式為:

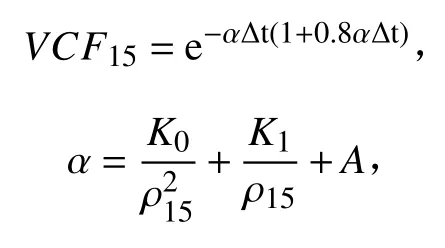

不同燃油類型和不同密度范圍對應的體積修正系數經驗值如表1所示。

表1 體積修正系數經驗值Tab.1 Empirical value of volume correction factor

2 案例計算

由于船舶午報表填報的是根據實際溫度修正后的燃油重量,需要先統計各燃油單元的油艙溫度。通常對油艙實際溫度的考慮是:如果油艙接觸海水且沒有加熱,則采用海水溫度作為該艙的油溫;如果油艙被空氣包圍且沒有加熱,則采用氣溫作為該艙的油溫;日用柜、沉淀柜通過溫度計讀取溫度值,如果沒有溫度計,船員將根據經驗估計溫度。

例如國內某集裝箱船,不同處理單元的燃油溫度分別為:

1)在港口加油:15 ℃標準密度燃油;

2)燃油艙:30 ℃;

3)沉淀柜:50 ℃;

4)分油機及日用柜:80 ℃;

5)燃油處理單元及主機:120 ℃。

因此,船員在分別統計溫度及燃油體積后,查體積修正系數,代入對數公式并計算實際密度和燃油消耗量。如果該船在某港口加油的BDN上顯示的ρ15標準密度為988.9 kg/m3,則該船流量計計量的每100 m3燃油,在50 ℃(沉淀柜)時的實際重量為96.5 t,在120 ℃(燃油處理單元)的實際重量為91.7 t,油溫每變化10 ℃時,重量變化平均為0.682 8 t,具體見表2和圖1。

表2 100 m3燃油在不同溫度下的體積修正系數和重量變化Tab.2 Volume correction factor and weight change of 100 m3 fuel at different temperatures

圖1 燃油在不同溫度下的體積修正系數和重量變化Fig.1 Volume correction factor and weight change of fuels at different temperatures

品質不同、標準密度不同,燃油受溫度影響而發生密度變化的程度不同,標準密度越大,密度受溫度影響的變化越小;標準密度越小,受溫度影響的變化越大。如表3所示,如果ρ15標準密度為920 kg/m3,則 100 m3燃油在 20 ℃ 時的實際重量為 91.5 t,在 120 ℃的實際重量為84.5 t,油溫每變化10 ℃時,重量變化平均為 0.698 0 t。如果 ρ15標準密度為 1 010 kg/m3,則100 m3燃油在 20 ℃ 時的實際重量為 100.6 t,在 120 ℃的實際重量為93.7 t,油溫每變化10 ℃時,重量變化平均為0.678 8 t。這也說明在不同港口加油時如果油品標準密度不同,油品混艙后的重量變化更為復雜。

考慮到國內有些船舶條件有限,如果不方便查ASTM-D1250表或不方便計算對數公式,可以參考本文給出的密度參考系數,即船舶可依據表3查看不同溫度下的實際燃油密度。

例如通過查表3,某3艘船舶分別在不同港口加油,燃油標準密度不同,船舶流量計或艙容表計量的每100 m3該燃油,可通過表3估算實際重量:

1)油品 1,15 ℃ 標準密度為 920 kg/m3,每 100 m3該燃油,在30 ℃燃油艙的實際重量為90.85 t,在120 ℃燃油處理單元的實際重量為84.52 t。

2)油品 2,15 ℃ 標準密度為 990 kg/m3,每 100 m3該燃油,在30 ℃燃油艙的實際重量為97.88 t,在120 ℃燃油處理單元的實際重量為91.68 t。

3)油品 3,15 ℃ 標準密度為 1 010 kg/m3,每 100 m3該燃油,在30 ℃燃油艙的實際重量為99.88 t,在120 ℃燃油處理單元的實際重量為93.72 t。

表3 不同溫度下的燃油密度參考值Tab.3 Reference values of fuel density at different temperatures

3 燃油管理

我國現行采用的船舶燃料油標準為GB 17411-2015《船用燃料油》,于2015年12月31日頒布,2016年7月1日實施。與上一版GB/T 17411-2012版本相比,該標準由推薦性轉為強制性標準,內容修改采用了ISO 8217-2012《船用燃料油規格》,適應了我國石油燃料產品編寫習慣,并增加了低硫燃料油硫含量的檢測方法和熱值方法。GB 17411-2015《船用燃料油》規定了不同等級的餾分燃料油(簡稱DM)和殘渣燃料油(簡稱DR)的密度、粘度、硫含量等指標,國內常用的180號、380號燃料油,即RME 180和RMG 380,標準中要求其20 ℃的密度都是“不大于987.6 kg/m3”。

標準中規定的燃料油密度都是范圍值,這通常是由兩方面因素決定的。一方面,由于密度大小與燃料油的化學成分和餾分組成有關,因此燃料油生產加工工藝對其密度產生較大影響:不同于輕質油是由石油常壓蒸餾提取的,重油是由裂化渣油、減壓渣油、裂化柴油與催化柴油調合而成,屬于石油提取汽油柴油后的剩余重質油。由于國內不同煉油廠的生產加工工藝不盡相同,有的是用石油烴調合的燃料油,有的是用煤焦油調合的燃料油,因此燃料油密度呈現出一定的范圍變化,一般而言,密度過高的燃料油,其質量熱值相對較低。

另一方面,由于燃料油需要適用于船舶的大型低速柴油機,其主要性能是要求其噴油霧化良好,以確保燃燒安全,減少積炭量,降低對發動機的磨損,因而燃料油需要有適宜的流動性和粘度,以確保在一定的預熱溫度下,能達到噴油嘴和高壓油泵所需要的粘度。如果粘度過高、密度過大,則導致泵送沿程阻力增大,噴油油束的形狀受到影響,造成霧化不良或不能與空氣充分混合,以致燃燒不良;粘度過低則導致油束角度過大,同樣不能噴射到指定位置或不能與空氣充分接觸,也會造成燃燒不完全,增加積碳量,降低柴油機效率。因此,船舶會根據燃油系統各單元的實際要求進行加溫,使之達到合適的粘度,燃油密度也會隨之變化。

4 結 語

正確進行燃油密度轉換是燃油消耗量精確計量的基礎,是水運企業能耗數據統計核算的關鍵,也是企業現代化管理的必然要求。隨著國內及國際相關法規的出臺,行業上對船舶燃油精確統計的要求日益明顯。

準確進行燃油密度轉換也是船舶溫室氣體排放核算、報告和驗證的基礎。如果不進行密度轉換而直接采用標準密度進行船舶油耗量和溫室氣體排放量的核算,將導致油耗量和排放量不合理增大,即報告值將高于企業實際消耗值和排放值,不利于企業管理,也不利于主管部門在行業上的統計和管理。

目前國內船舶已不斷完善燃油計量器具的配置,并逐步將傳統的容積式流量計更新為質量流量計,流量計的監測范圍和監測精度有了較大提高。船舶公司也正在逐步提高燃油統計的自動化水平,目前已有越來越多的船舶做到了以自動化手段替代人工抄錄和人工估算的方式,實現了燃油消耗的自動統計監測,大大提高了數據統計的實時性和準確性。