復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的研究進展

丁志遠 陳新梅李國文謝 燕?

(1.山東中醫藥大學藥學院,山東濟南 250355;2.上海中醫藥大學公共健康學院,上海 201203;3.上海市中西醫結合醫院藥劑科,上海 200082)

血栓性淺靜脈炎(Superficial Thrombophlebitis,STP)是一種常見的周圍血管疾病,臨床癥狀主要表現為局部疼痛、瘙癢、壓痛和周圍組織硬化等。現代醫學認為,血栓性淺靜脈炎的發病原因可以歸納為Virchow 三聯征,即血管內皮損傷、血流淤滯和高凝狀態[1]。由于血栓性淺靜脈炎的臨床癥狀屬于可承受范圍之內,長期以來一直被認為是良性、自限性疾病而未引起重視[2]。但大量研究結果顯示,血栓性淺靜脈炎如果未能得到及時有效的治療,將出現肢體重度腫脹、皮膚色素沉著或潰瘍等癥狀,甚至呈現致死性的肺栓塞,威脅生命安全[3]。

中醫認為,血栓性淺靜脈炎由濕熱蘊結、瘀阻脈絡而成,其病因主要為飲食不節、情志抑郁、脾虛失運、外傷血脈等因素導致的氣血運行不暢、留滯脈中而發病。其病理因素有濕熱、血瘀、氣滯等,以濕熱與血瘀最為常見。中醫根據血栓性淺靜脈炎的病因病機及臨床特點,將其分為濕熱阻絡、血瘀濕阻、肝郁蘊結3 種證候,在治療時以清熱利濕、活血化瘀、行氣止痛為主,取得了一定療效。本文查閱近年相關文獻,就復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的研究現狀及展望綜述如下。

1 治療血栓性淺靜脈炎的復方中藥

從中醫學角度上說,血栓性淺靜脈炎屬“赤脈”“青蛇毒”“惡脈”等范疇,治療時以清熱涼血、活血化瘀為主要治則,課題組將目前用于治療血栓性淺靜脈炎的復方中藥根據其來源不同分為以下3 類,經典古方、經驗方和現代中藥制劑,本部分將圍繞這3 類復方中藥闡述其治療血栓性淺靜脈炎的應用進展。

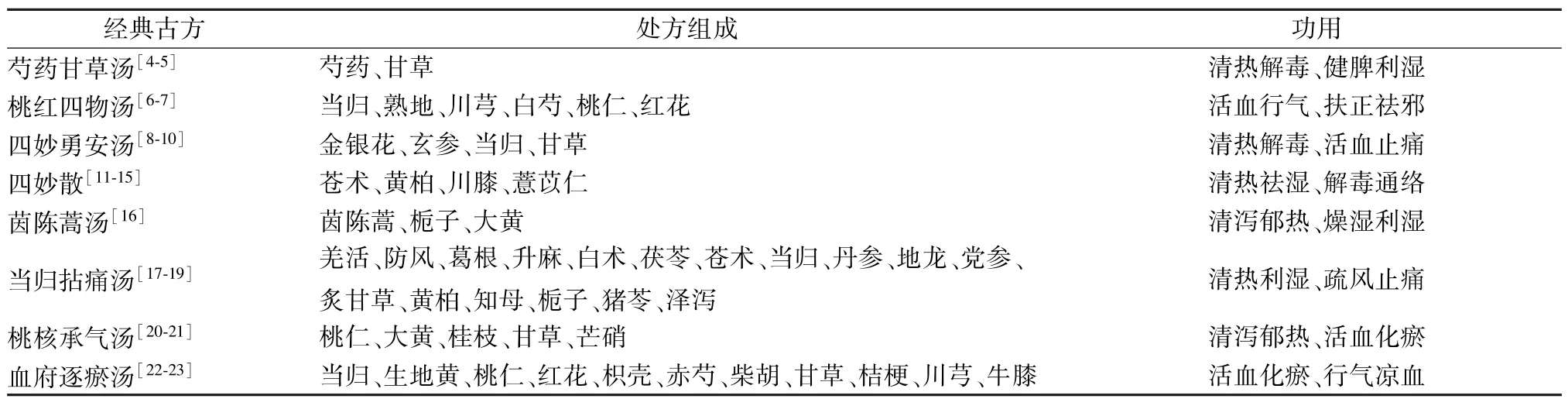

1.1 經典古方 經典古方是古代醫家臨床實踐的經驗結晶,因其“藥味少而配合奇,分量重而效力專,論證用藥,八法具備”的特點,傳承至今,頗受現代醫者青睞。本文查閱近年來國內報道經典古方治療血栓性淺靜脈炎的相關文獻,對其處方組成和功用進行整理歸納,見表1,以分析應用經典古方治療血栓性淺靜脈炎的選方依據和用藥特色。

表1 治療血栓性淺靜脈炎經典古方

由表1 可知,基于“濕熱”“血瘀”的基本病機,現代醫家在治療血栓性淺靜脈炎時,多選用清熱利濕、活血化瘀類古方。由于同一病癥,因時、因地、因人不同,或由于病情進展程度、病機變化,以及用藥過程中正邪消長等差異,不同醫家對血栓性淺靜脈炎的辨證、立法、遣方和用藥也有所區別。此方重用赤芍、生甘草,配以元參、金銀花、當歸、兩頭尖,全方共湊清熱解毒、健脾利濕之效[4]。遵從“因邪致瘀,祛邪為先”的原則,血栓性淺靜脈炎由濕熱之邪外侵,合以脾胃功能受損,水濕失運,濕性下趨,載血熱毒盛下注脈中而急發,治療時以清熱祛濕為主,方選茵陳蒿湯加減[16]。血栓性淺靜脈炎的病機為痰瘀互結,治時多采用桃紅四物湯加減,治痰兼顧化瘀,治瘀不忘祛痰,做到見瘀之證而防痰之生,見痰之象而防瘀之結,及早化解和防止痰瘀互化與互結,防止疾病向縱深發展[24]。由此可見,經典古方的現代應用,能夠體現中醫藥“同病異治,異病同治”的辨證論治特色。

用藥當知藥,知藥方能善用。芍藥甘草湯原方中并未指出所用芍藥為白芍還是赤芍,陰虛陽亢者多用白芍,瘀熱則多用赤芍,《本草求真》 中也記載“白則能于土中泄木,赤則能血中活滯”,故在臨證時重用赤芍,取其清熱涼血,散瘀止痛之功[4];又如桃紅四物湯,由當歸、熟地、川芎、白芍、桃仁、紅花6 味中藥組成,方中已指明芍藥為白芍,但用于治療血栓性淺靜脈炎時,多以赤芍易白芍,增強其活血作用[6-7]。《蒲輔周醫療經驗》 論四物湯時也指出“凡血瘀者俱改白芍為赤芍”。因此,應用古方時不應“泥其方”,而要“隨證治之”,臨證時加減化裁,以補古方之不足。

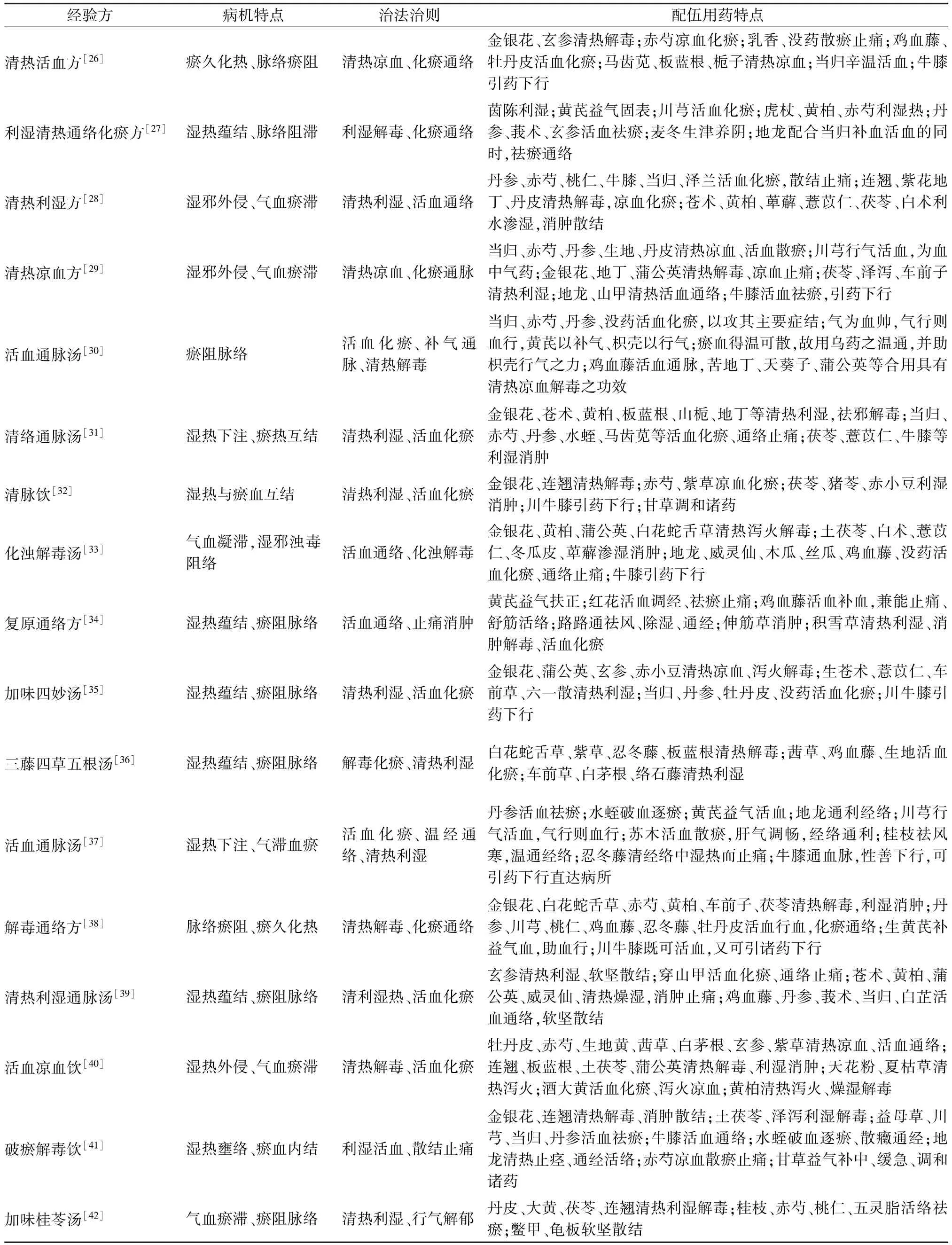

1.2 經驗方 近年,經過許多中醫工作者長期的潛心研究與實踐,涌現了一些對治療血栓性淺靜脈炎具有獨特療效的經驗處方。本文查閱2010 年以來國內報道經驗方治療血栓性淺靜脈炎的相關文獻,排除無對照組的研究共有17 篇。整理分析后發現,現代醫家對血栓性淺靜脈炎的病機認識多為“濕”“熱”“瘀”相互作用,氣血運行不暢、留滯脈中而發病。基于“熱者寒之,塞者通之”的治則,用藥多為清熱利濕、活血化瘀類中藥,見表2,與龐雪等[25]通過中醫傳承輔助平臺對治療血栓性淺靜脈炎的192首方劑組方規律分析所得的結果相同。但是,若在方藥中一味的使用寒涼之品往往會加重疼痛,同時對病情轉歸不利,即所謂“血遇寒則凝”。因此,尚需選用辛溫活血之品,如當歸、川芎、澤蘭、紅花等[26-29]。此外,該病病在血分,不通則痛,故疼痛是血栓性淺靜脈炎患者就診的主訴之一,是急需緩解的癥狀。基于“急則治標”的考慮,治時應在清熱活血的基礎上通絡止痛,可選乳香、沒藥、延胡索等活血止痛藥[26,30],以盡快緩解患者疼痛。同時這種疼痛大多有放射、走竄的特點,在治療時應通絡止痛與散風止痛并舉,可選用全蝎、僵蠶、蜈蚣、地龍等息風止痙藥[29,31]。而血栓性淺靜脈炎多發于下肢,故治療時配以牛膝破血通經,引藥下行[26,32]。由此可見,現代醫家在

治療血栓性淺靜脈炎時,根據其病機特點及發病部位,辨證施治,以清熱解毒、活血化瘀為大法,配伍溫經通絡、散風止痛之品,方證相應,配伍精當。

表2 2010 年以來經驗方治療血栓性淺靜脈炎的相關文獻

1.3 現代中藥制劑 現代中藥制劑是以中藥為原料,在中醫藥理論指導下,根據處方將其制劑成型,標明功能主治和用法用量,以一定規格供臨床直接使用的藥物,包括中成藥和醫院院內制劑。

目前,主治證為血栓性淺靜脈炎的中成藥僅有脈絡舒通顆粒(脈絡舒通丸)一種,該制劑由四妙勇安湯合二妙散加味而成,具有清熱解毒、化瘀通絡、利濕消腫的功效。張敏芝[43]發現脈絡舒通顆粒聯合低分子量肝素鈣注射液治療血栓性淺靜脈炎效果較好,總有效率為92.00%。此外,一些活血化瘀、通絡止痛類中成藥,如痹祺膠囊[44-45]、通塞脈片[46]、血府逐瘀膠囊[47]、大黃蟅蟲膠囊[48],用于治療血栓性淺靜脈炎也有一定療效。

醫院院內制劑是指醫療機構為滿足診療需要,以臨床應用效果良好的中藥處方為基礎,經相關部門批準后研制而成的僅供本單位使用的藥品,是對中成藥市場的有益補充[49]。目前,國內報道治療血栓性淺靜脈炎的院內制劑有靜脈炎膏方、清絡通脈片、花梔通脈片等。靜脈炎膏方由生黃芪、當歸、赤芍、虎杖、川芎、丹參、三七等12 味中藥組成。臨床研究結果顯示,以脈絡舒通顆粒為對照,靜脈炎膏方的總有效率為97.22%,顯著高于對照組的88.89%[50]。清絡通脈片以涼血清熱、化瘀通絡為治則所創。方中以清熱利濕、解毒消腫的紫草為君藥,涼血祛瘀、利水消腫的益母草為臣藥,佐以赤芍、牡丹皮、水牛角、石膏、土鱉蟲、大黃清營涼血,清血分之熱,起到治病求本,氣血同治之效;甘草調和諸藥,緩急補中,固護正氣,為使藥,諸藥合用,共奏清熱解毒,化瘀通脈之功。研究表明,清絡通脈片能顯著降低血栓性淺靜脈炎患者TNF-α、CRP、IL-6 水平,提示其機制可能為通過調節“炎癥-凝血網絡”,從而促進靜脈血栓形成后的血栓溶解和再通[51]。花梔通脈片由金銀花、馬齒莧、板藍根、當歸、赤芍、生地、丹皮、山梔、黃柏、蒼術組成,具有清熱解毒、涼血止痛的功效。臨床研究顯示,與對照藥穿王消炎片比較,花梔通脈片的總有效率顯著升高,為96.5%[52]。

綜上,中藥制劑雖不如方藥變化靈活,可隨證加減,但其處方工藝相對穩定,用法用量規范明確,服用攜帶相對方便,患者依從性好,臨床需求大。目前,用于治療血栓性淺靜脈炎的現代中藥制劑仍相對較少,尤其是已批準上市的中成藥更是屈指可數,遠不能滿足治療需求。因此,急需依據中醫理論并利用現代制劑技術,加大治療血栓性淺靜脈炎現代中藥制劑的開發力度。鑒于經典方劑、臨床經驗方和院內制劑既有中醫藥理論依據,又有中醫臨床應用基礎,從中尋找和開發新的現代中藥制劑仍是發展治療血栓性淺靜脈炎復方中藥的一大趨勢。此外,若對一些療效確切但主治癥非血栓性淺靜脈炎的現代中藥制劑進行2次開發,增加新的適應癥,未嘗不是一種開發現代制劑的新途徑。

2 復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的作用機制

現代醫學認為,血栓性淺靜脈炎是由多種原因,如靜脈曲張、直接內膜損傷、感染以及凝血異常等引起的淺靜脈炎癥性血栓性疾病。近年來,研究人員在探究復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的藥理作用及機制方面,取得一定進展,認為復方中藥可通過抑制炎癥反應和血栓形成而治療血栓性淺靜脈炎疾病。

據報道,血栓性淺靜脈炎患者體內血漿TNF-α、IL-6、CRP 等炎癥標志物表達顯著高于健康人群,提示靜脈血栓中有炎癥存在[53]。李光宗等[50]研究發現,靜脈炎膏方能顯著降低血栓性淺靜脈炎患者相關炎癥指標,表明靜脈炎膏方可通過抑制炎癥反應而發揮治療血栓性淺靜脈炎的作用。進一步研究發現,靜脈炎膏方可降低模型兔TNF-α、CRP、IL-1β、IL-6 水平,減少NF-κB、PKC 蛋白表達,推測靜脈炎膏方治療血栓性淺靜脈炎可能與抑制NF-κB 信號通路活化,進而抑制炎癥反應有關[54]。此外,四妙勇安湯[9]、利濕清熱通絡化瘀方[27]、復原通絡方[34]等復方中藥也具有抗炎作用,均可通過降低炎癥因子水平而治療血栓性淺靜脈炎。

有研究認為,血栓性淺靜脈炎是靜脈腔內的炎癥同時伴血栓形成,而血栓的形成多由靜脈血流淤滯、靜脈壁的損傷及血液黏稠度增高等因素引起。近年也有從這幾方面探究復方中藥治療血栓性淺靜脈炎作用機制的研究報道,化濁解毒湯可顯著增高血栓性淺靜脈炎患者凝血酶時間、凝血酶原時間和部分活化凝血活酶時間,降低纖維蛋白原和D-二聚體水平,提示化濁通絡湯治療血栓性淺靜脈炎可能與提升纖維蛋白溶解活性,降低血液黏度,改善血液循環有關[33];清熱活血方能顯著降低血栓性淺靜脈炎患者血漿粘度和高、中、低切血液黏度,即可通過改善血液流變學、降低血液黏稠度,從而抑制血栓形成來發揮治療作用[26];李亞南等[3]研究發現,中成藥脈絡舒通顆粒可通過調節血管內皮細胞功能,保護血管內皮損傷,從而防止血栓的形成和發展,推測其作用機制可能與抑制血管內皮細胞氧自由基生成與氧化酶活性,阻斷氧化反應鏈、抑制內皮細胞凋亡有關。以上研究提示,復方中藥可通過抗凝血、改善血液流變學、降低血液黏稠度和保護內皮細胞功能等方式抑制血栓形成,進而發揮治療血栓性淺靜脈炎的作用。另外,隨著對痰瘀學說的深入認識,有學者認為痰瘀互結是血栓性淺靜脈炎的基本病機[55]。彭瑋等[24]采用祛痰化瘀法治療血栓性淺靜脈炎,發現患者TC、TG、LDL 水平顯著降低,血流變各項指標均有所改善,認為祛痰化瘀法治療血栓性淺靜脈炎可能與調節血脂代謝紊亂、改善血液流變學異常狀態有關。

綜上,復方中藥可通過抗炎、抗凝血、降脂、改善血液流變學和保護內皮細胞功能等發揮治療血栓性淺靜脈炎的作用。顯然,目前關于復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的作用機制主要是從現代醫學的炎癥和血栓形成角度進行探究,并未能結合復方中藥的配伍規律、中醫病因病機等進行詮釋。今后若能秉承中醫藥理論并結合現代醫學技術,遵從“病證結合,方證對應,理法方藥統一”的整體研究思路,從復方中藥的組方、藥性或藥效物質基礎等方面著手,將能更加準確、系統地解釋復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的作用機制。

此外,選擇適宜的血栓性淺靜脈炎動物模型也是進行復方中藥治療血栓性淺靜脈炎作用機制研究的關鍵。近年來文獻中報道的血栓性淺靜脈炎動物模型主要為β-七葉皂苷鈉[56]、20%甘露醇溶液[54]或長春瑞濱注射液[57]誘導的靜脈炎模型,造模原理都是誘導靜脈血管內膜損害,形成血栓,引起靜脈壁炎癥反應,并未從中醫“血瘀”的基本病機出發構建動物模型。因此,建立符合中醫病機理論的動物模型是能夠準確探討復方中藥治療血栓性淺靜脈炎作用機制的關鍵所在。

3 總結與展望

現代中醫學者在治療血栓性淺靜脈炎時,根據其病因病機,選擇適宜的古方,并根據患者病情在古方基礎上加減化裁;或是根據多年臨床經驗,自擬新方,常以清熱解毒、活血化瘀類中藥為主,并配以溫經通絡、散風止痛類藥物;又或是選用性質穩定、療效確切的現代中藥制劑;均取得一定臨床療效。復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的作用機制,主要與抗凝血、降脂、改善血液流變學及調節炎癥反應有關。

用于治療血栓性淺靜脈炎的現代中藥制劑中,主治血栓性淺靜脈炎的中成藥僅有脈絡舒通顆粒一種,它的適應證為濕熱瘀阻脈絡所致血栓性淺靜脈炎,對于病因為血瘀濕阻和肝郁蘊結的血栓性淺靜脈炎,尚無對證藥物。因此,應開發針對血瘀濕阻和肝郁蘊結所致血栓性淺靜脈炎的現代中藥制劑,以適應中醫對證治療的需求。

長期以來,中藥被認為具有“安全、低毒”的特點,使研究人員對其安全性有所忽略。但有研究顯示,部分血栓性淺靜脈炎患者服藥后出現頭痛、疲勞、胃腸道不適等不良反應[3,33,37,58],而這些癥狀在停藥后均自行好轉,服用的復方中也無毒性藥物。可見,復方中藥的臨床不良反應與臨床疾病、證候、機體狀態、體質等個體因素密切相關[59]。所以,在復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的研究中,還需重視其安全性研究,包括臨床上復方的安全性研究和新藥非臨床安全性研究等。

藥對作為復方中的核心和重要組成部分,與整個復方相比,由于藥味簡化,更有利于闡明復方配伍的特殊規律與內在聯系。于海源[60]在中醫藥治療血栓性淺靜脈炎的用藥規律研究中指出,濕熱血瘀證、氣虛血瘀證和肝郁氣滯證的常用藥對分別為桃仁-紅花、黨參-地龍和川芎-赤芍。今后若能在此基礎上,以藥對為切入點,開展復方配伍規律研究,將有利于充分地闡釋復方配伍的科學內涵。另外,有研究表明,具有活血化瘀作用的丹參川芎嗪注射液[61]、丹紅注射液[62]在治療血栓性淺靜脈炎時有一定的療效。這提示一些療效較好的藥對也可開發為復方制劑,為中醫藥治療血栓性淺靜脈炎提供一種選擇。

目前針對復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的機制研究多通過觀察炎癥因子、凝血四項和血常規等宏觀檢測指標,推斷其作用方式,對復方中發揮具體藥效作用的成分研究還有所欠缺。今后還可嘗試選取復方中各藥味的主要藥效成分作為代表性指標成分,開展復方中藥的藥代動力學研究,明確其發揮治療作用的有效成分。但中藥中有些發揮藥效的化學成分含量低,有的甚至是體內中間代謝產物在發揮藥效,因此,如何選擇合適的代表性成分進行復方中藥的藥代動力學研究也是目前面臨的難題之一。

總之,復方中藥對血栓性淺靜脈炎有明顯的治療作用,但在相關藥物研發、用藥安全性和藥效物質基礎等方面的研究仍有所不足,未來各學科研究人員應加強交流合作,從不同角度進行探索,更好地發揮復方中藥治療血栓性淺靜脈炎的優勢。