基于顯赫范疇的先秦草類詞匯研究

牟 凈

劉丹青2011年提出語言庫藏類型學理論。語言庫藏類型學是劉丹青提出建立的一種語言類型學新分支,它的核心概念之一是顯赫范疇。顯赫范疇是一種語言中凸顯又強勢的范疇。假如某種范疇語義由語法化程度高或句法功能強大的形式手段表達,并且成為該手段 所表達的核心(原型)語義,該范疇便成為該語言中既凸顯又強勢的范疇,即顯赫范疇。一種語言的類型性特征在受入庫手段影響的同時,也受到顯赫范疇影響。顯赫范疇的強勢表現是造成一種語言區別于其他語言的類型特征的關鍵要素;另一方面,顯赫范疇的擴展用法又是造成語種之間形—義關系復雜性、多樣性的重要原因。顯赫概念的提出是受到凸顯類型學的啟示,這是學術思想的承繼。不過,顯赫范疇超出了以往的“凸顯、優先、顯著”或“無標記”等概念的關注范圍,更強調具體手段的強勢及其對語言系統整體的影響,是對語言系統的整體觀察,是學術思想的發展。

眾所周知,當代語言學的基本取向是對語言共性的追求,不論是形式學派還是功能學派,都把人類語言的共通性作為自己研究的目標。宏觀性研究背景下,在漢語的本體詞匯研究中,我們也是把完成漢語詞匯的共時、歷時整體研究作為重要任務。但在漢語詞匯研究過程中,面對繁多蕪雜的詞匯,必須有高效、可行的理論作為指導才能進行。顯赫范疇概念不僅適用于已有較多研究的形態句法,也適用于語言的所有層級,包括音系、韻律和詞匯。在顯赫范疇提出之后,學者以其為切入點在語法領域取得了較多的研究成果。但到目前為止,除了量詞,顯赫范疇在其他詞匯的研究中,尤其在實詞研究方面運用較少。在詞匯系統性的共時、歷時研究中,常用的語義場理論和概念場理論對詞匯間相互關系的研究多限定在詞匯的共時組合與歷時替換層面,對詞匯演變的細節和原因分析不足。鑒于此,本文從顯赫范疇出發,嘗試對特定語義范疇的顯赫詞進行分析,尋找以顯赫詞進行詞匯共時面貌、歷時演變研究的新思路。

一、先秦草類詞匯的主要分類

先秦植物詞匯作為漢語植物詞匯的主體,其詞義面貌具有原始性,是之后植物詞匯研究的基礎,也是先秦漢語詞匯研究的重要內容。立足于此,本文以先秦時期的28部經典傳世文獻為語料,整理統計出植物詞匯共720個,其中草類詞匯數量最多,共300個。根據詞匯所指對象的不同,先秦草類詞匯可以劃分為草類泛稱詞和草類特稱詞兩個大類。草類泛稱詞外延最廣,出現頻率最高,詞匯之間相互影響和歷時變化較大,本文即以其為研究對象,展開討論。有關其定義和所指內容,我們主要從以下兩個方面進行說明。

第一,草類泛稱詞泛稱一切草類植物,在指稱上與“木”“禾”“菜”類詞相對。對先秦草類詞匯的理解,首先要明確先秦植物詞匯的面貌及分類,而先秦植物詞匯的分類與先秦時人對植物的分類密切相關。《爾雅》是我國古代最早的具有漢語分類詞典性質的訓詁專書,其草木二分的植物分類方法為后來的植物分類奠定了基礎。有關古代植物分類丁永輝認為:“甲骨文出現的植物名稱的字中有從草、從木、從禾(谷)的三類。表明至少在有了農業生產以后,人們對植物的認識或歸類(分類的雛形)并非草木分類。與人類生存和繁衍息息相關的禾類已經單獨成為一類。”古人把人工種植的禾本科作物分出后,又把“草”一分為二,這就是把“草”中可食者,可以用以佐餐調味者稱為“菜”。結合先秦植物詞匯的語言事實,本文認為先秦植物詞匯可以分為草、木、禾、菜四類。在這種分類的基礎上,草類泛稱詞泛稱草類植物,與“木”“禾”“菜”類詞相對。

第二,草類泛稱詞與特稱某一種或某一類草類植物的詞匯相對。在將先秦植物詞匯劃分為草、木、禾、菜四類之后,每一大類下又有總名類詞匯與專名類詞匯。總名詞匯具有泛稱作用,專名詞匯具有特稱作用,除最高與最低層級的詞匯外,其他層級詞匯的泛稱、特稱身份都具有相對性。草類泛稱詞對應木、禾、菜三個大類,是植物分類中最高層級的分類,此類詞匯在考察的文獻中主要有“草”“莽”“卉”“芥”。

二、“草”“莽”“卉”“芥”的詞義及使用面貌

1.草

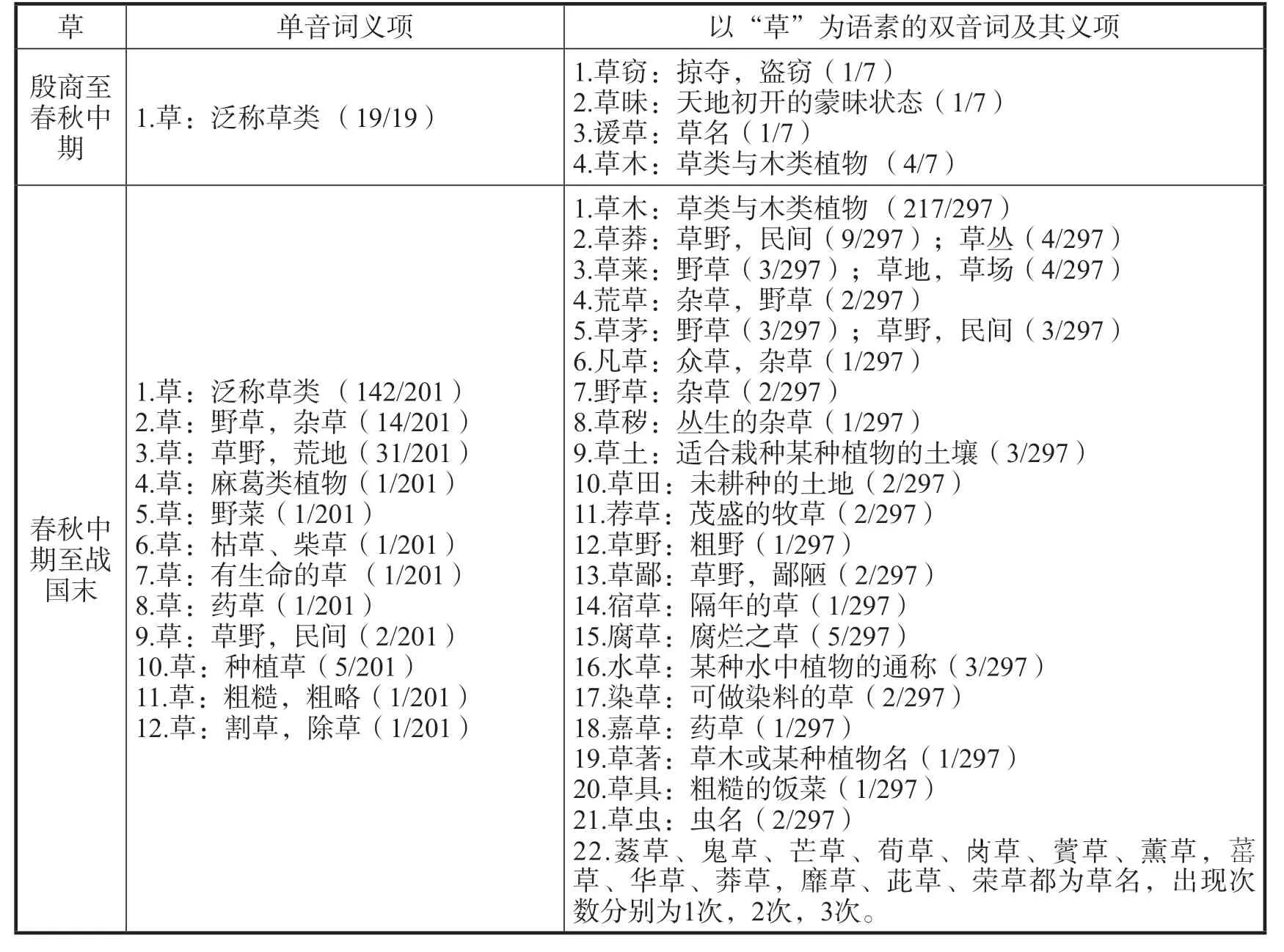

草,原義為櫟樹籽實,后來“草”作為“艸/屮”的異體字,成為草類泛稱詞。殷商至春秋中期,在傳世文獻中“草”僅為草類總名,也作為語素構成了雙音詞。春秋中期至戰國末,“草”除泛稱草類,還發展出11個引申義,并作為語素構成34個雙音詞,具體情況見下面表格。

表2 -1“草”在先秦時期的義項及使用面貌表③本文所有表格都以括號形式標注了各單音詞和雙音詞的某一義項在全部單音詞義項或雙音詞義項使用次數中的占比。

2.莽

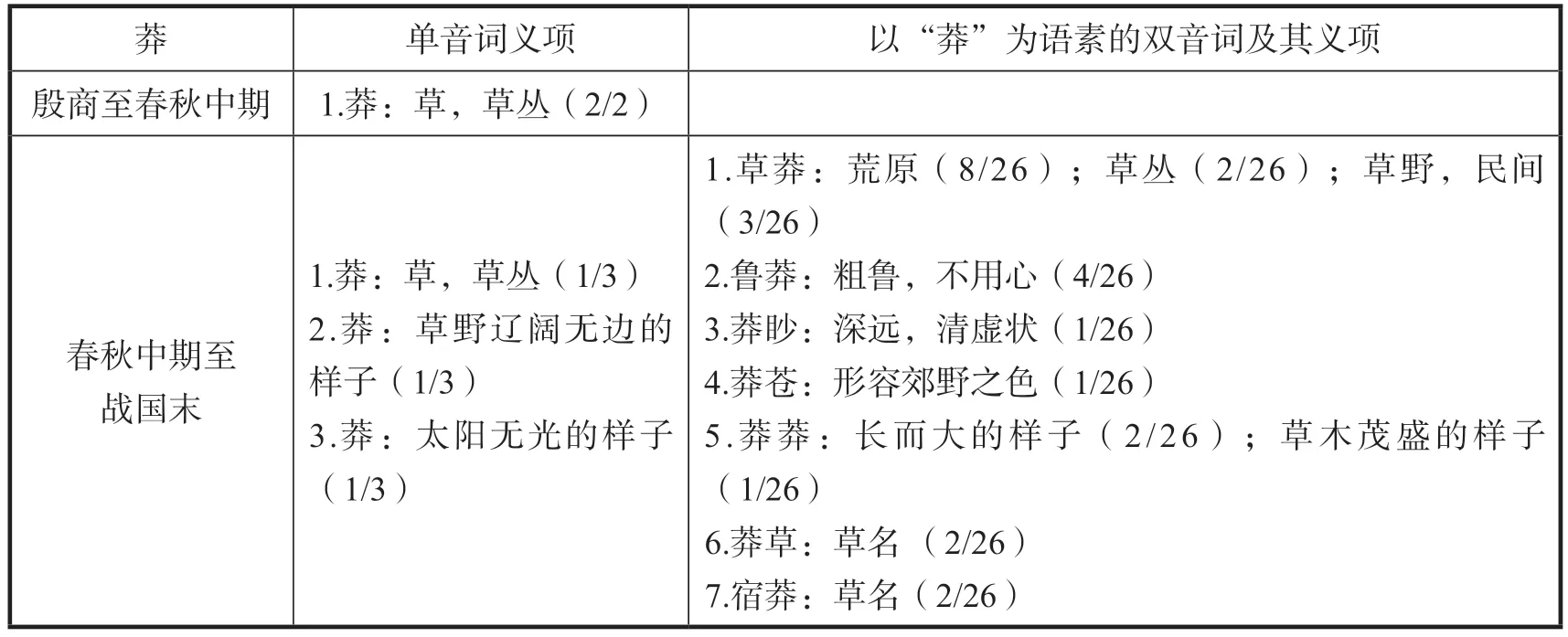

莽,草類總名。殷商至春秋中期,“莽”僅有“草,草叢”義。春秋中期至戰國末,“莽”除有“草,草叢”義,還可以指稱草野遼闊無邊的樣子及太陽無光的樣子,并構成了較多的雙音詞。

表2 -2“莽”在先秦時期的義項及使用面貌表

3.卉

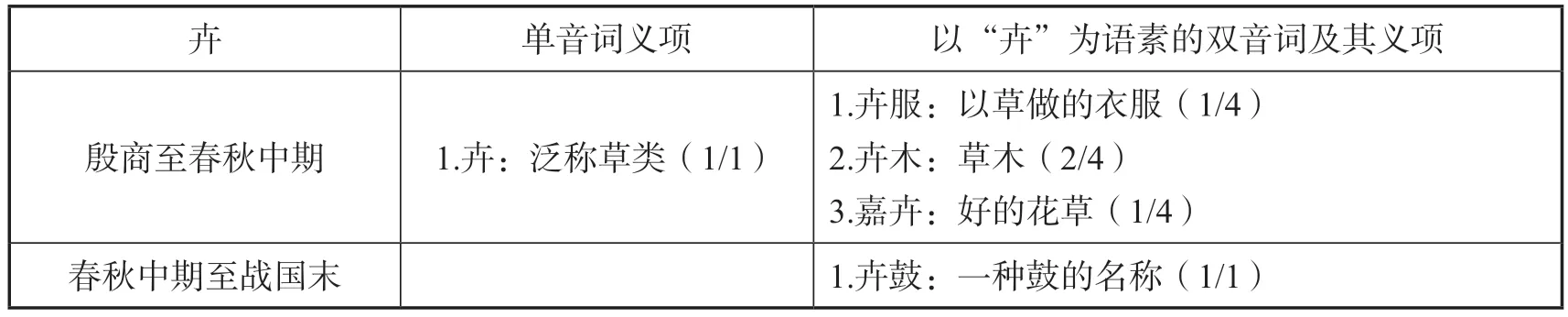

卉,殷商至春秋中期泛稱草類,同時也作為語素構成雙音詞。春秋中期至戰國末,不見單音詞“卉”的使用,其作為語素構成的雙音詞也只有“卉鼓”。

表2 -3“卉”在先秦時期的義項及使用面貌表

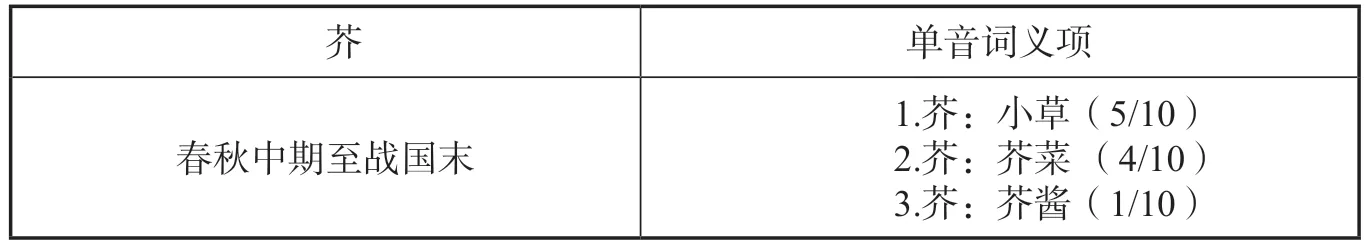

4.芥

芥,春秋中期前未見使用,春秋中期后可指稱芥菜,也有“草,小草”義。先秦時期,“芥”未作為語素構成雙音詞。

表2 -4“芥”在先秦時期的義項及使用面貌表

三、特定語義范疇內顯赫詞的判定

在定義“顯赫范疇”時,劉丹青給出了包含表達手段語法化程度高或功能強大,表達手段擴展能力強,顯赫范疇應為其表達手段核心范疇,表達手段具有能產性、使用強制性,心理可及性高五個關鍵點,用以進行顯赫范疇的判定。而在分析漢語顯赫詞類時,劉指出:實詞不同于虛詞和形態成分,本身不是依據語法化程度來判定顯赫度;實詞詞類作為語法范疇,主要根據語法功能是否強大這一標準來判斷。借鑒劉提出的顯赫范疇概念,筆者認為在詞匯、詞義的共時、歷時分析中可以把顯赫詞作為切入點,進行相關問題的描寫與解釋。對應顯赫范疇在庫藏手段中的顯赫地位,顯赫詞即為特定語義范疇詞匯聚合中擁有顯赫位置的詞匯。筆者認為顯赫詞的判定可依據如下四點原則:1.在特定語義范疇內,顯赫詞的核心義應為范疇義;2.顯赫詞的語法功能較為強大;3.顯赫詞的詞義擴張能力強;4.顯赫詞的心理可及性高。

(一)“草”“莽”“卉”“芥”的核心義

“草”“莽”“卉”“芥”均為先秦草類泛稱范疇內的詞匯,其間顯赫詞的判定應遵循上文提出的四點原則。首先,從核心義是否為范疇義的角度來看,“芥”與“草”“莽”“卉”不同。“草”作為“艸/屮”的異體字,其所代“艸/屮”的初始義及核心義與“莽”“卉”相同,均泛稱草類,其他義項由此引申而出,此三者的核心義即為草類泛稱范疇義。據《說文解字》“芥”之初始義為“芥菜”,其泛稱“草”為引申義,且“芥”泛稱草與表“菜”相比在使用頻次上無明顯優勢,因此可斷定泛稱草類非“芥”之核心義,因此“芥”不能成為該語義范疇的顯赫詞。

(二)“草”“莽”“卉”的語法功能

功能擴展也是顯赫范疇的重要特征之一。詞類的功能擴張,本質是一種轉喻,如以表事物的名詞指代相關的動作,或以表動作的動詞指代相關的事物。轉喻機制的特點是喻體比本體凸顯,心理上容易激活,因此被用來轉指相關但不夠顯赫、不容易激活的本體。對“草”“莽”“卉”語法功能強弱的判定,本文主要從其充當句子成分及組合搭配能力兩個角度進行。在充當句子成分方面,春秋中期前“草”為名詞,可充當句子主語和賓語,有施事和受事兩種身份,如《詩經·召旻》:“如彼歲旱,草不潰茂,如彼棲苴”及《詩經·生民》:“茀厥豐草,種之黃茂”。春秋中期后,“草”詞性擴展,除有名詞性,還具有表動作的動詞用法,如《管子·地員》:“其草宜蘋、蓨,其木宜白棠”,表“種植草”義;《論語·憲問》:“子曰:‘為命,裨諶草創之’”,表“寫作,起草”義;《禮記·祭統》:“未發秋政,則民弗敢草也”,表“割草,除草”義。“莽”在春秋中期前為名詞,用以充當介賓結構的名詞性成分,如《周易·泰》:“九三,伏戎于莽,升其高陵,三歲不興”。春秋中期后“莽”亦有名詞用法,用以充當連動式的名詞性成分,如《左傳·哀公元年》:“吳日敝于兵,暴骨如莽,而未見德焉”。此外,“莽”還可以作為形容詞表狀貌。“卉”在春秋中期前也為名詞,用以泛稱草類,可以作句子主語,如《詩經·四月》:“秋日凄凄,百卉俱腓”。春秋中期后已不見“卉”單音詞的用法。對比可知,在充當句子成分方面,“草”可為句子主語、謂語及賓語成分,較“莽”為介賓結構和連動式的名詞性成分、表狀貌的形容詞成分,及“卉”僅出現一處為主語的用法要活躍。

從組合搭配能力來看,先秦時期“草”“莽”“卉”多可作為語素,構成雙音詞。春秋中期前,“草”作為語素構成4個雙音詞,“莽”未構成雙音詞,“卉”構成3個雙音詞。春秋中期后,“草”構成34個雙音詞,“莽”構成7個雙音詞,“卉”構成1個雙音詞。可見,無論春秋中期前還是春秋中期后“草”構成的雙音詞數量最多,體現了“草”語法構詞能力之強。綜合充當句子成分及組合搭配能力可以看出“草”的句法功能強于“莽”“卉”。

(三)“草”“莽”“卉”的詞義擴張力

在詞義擴張方面,“草”在春秋中期后共有11個引申義。其詞義由初始的泛稱草類,引申特稱某一類或某一種草,指稱“生長草的土地”及喻指“草野,民間”,并可指稱與“草”相關的動作,詞義發展由一般到特殊,由具體到抽象,體現了很強的擴張性。相比之下,“莽”“卉”的詞義擴張要小得多。“莽”初始義為“草,草叢”,詞義在此基礎上擴展,可用以形容草野遼闊無邊及太陽無光的樣子。“卉”除草類泛稱的初始義外,先秦時期未見詞義發展,無引申義。

(四)“草”“莽”“卉”的心理可及性

在特定語義范疇內,顯赫詞具有較高的心理可及性,即其在心理層面易被激活,常成為人們表達某一語義范疇的自然選擇。這種可及性的高低最主要通過使用頻次得以顯現。春秋中期前,草類泛稱詞主要有“草”“莽”“卉”,三者用于泛稱草類共出現22次,其中“草”出現19次,“莽”出現2次,“卉”出現1次。春秋中期后“草”“莽”繼續用于泛稱草類,然不見“卉”之使用,而“芥”在這一時期出現,可用于泛稱草類。故春秋中期后,草類泛稱詞有“草”“莽”“芥”,三者泛稱草類的總次數為148次,其中“草”出現142次,“莽”出現1次,“芥”出現5次。由此可見,在使用頻次上,“草”明顯成為草類泛稱的最常用詞。綜合上述四種指標,由于在先秦草類泛稱詞中“草”的核心義即為草類泛稱,且語法能力、詞義擴張力、心理可及性均高于“莽”“卉”,因此被判定為該語義范疇的顯赫詞。

四、顯赫詞“草”的影響分析

漢語是動詞顯赫的語言,它的動詞可自由地作為論元。它的名詞不像英語名詞那樣可以大量地轉做謂語,表明漢語名詞不夠顯赫,缺乏足夠的激活度來大量用作動詞謂語。漢語名詞顯赫性不及動詞,但在名詞內部仍有數量較多的顯赫詞,這體現了顯赫詞的相對性。由于詞匯劃分方式的不同,顯赫詞的確定可能會隨著語義范疇選取的變化而改變。但特定語義范疇內顯赫詞對范疇內其他詞匯的影響一直存在,因此顯赫詞的相對性不影響從顯赫詞角度展開詞匯、詞義的共時、歷時研究。在進行詞匯研究時,我們發現幾乎在所有詞匯聚合中,都有1個或2個或幾個詞匯在群體中處于凸顯位置,使用頻率較高、組合能力較強、詞義引申發展較多。這些詞匯具備成為顯赫詞的某些特質,一定程度上體現了顯赫詞存在的普遍性。顯赫范疇對于語言類型建構有重要影響,顯赫詞對區域內其他詞匯也影響較大。“草”作為先秦草類泛稱范疇的顯赫詞,其對該范疇的表義機制建構及其他草類泛稱詞匯的發展均有影響。

(一)先秦時期“卉”的發展狀況

“草”“卉”為先秦時期的草類泛稱詞原型,兩者在泛稱草類時均無意義上的其他關照與側重,因此形成了絕對競爭關系。上文對“草”“莽”“卉”語法功能、詞義擴張、心理可及性的分析,說明了“草”在先秦時期得到了廣泛使用與強勢發展。而單音詞“卉”用以泛稱草類,卻僅在春秋中期前出現1次,其構成的雙音詞“卉服”“嘉卉”“卉木”也僅在春秋中期前出現,且使用頻次較少。春秋中期后,“卉”僅以雙音詞“卉鼓”的形式出現1次。從春秋中期前到春秋中期后,單音詞“卉”的使用消失不見,其組合構成雙音詞的能力也逐漸衰退,體現了“卉”語法功能、詞義擴張、使用狀況的衰沒。“草”的強勢發展與“卉”的衰沒,說明“卉”在與“草”的表義競爭中失敗,其表義能力逐漸被“草”擠占、取代,遂逐漸失去了發展空間。

(二)先秦時期“莽”“芥”的發展狀況

與“卉”相似,“莽”“芥”在“草類泛稱”義上也與“草”有競爭關系,同時也由于顯赫詞“草”對該語義范疇的強勢占據,而未獲得詞義的明顯發展,因此可以說“莽”“芥”亦在與“草”的表義競爭中失敗。但與“草”“卉”對草類泛稱的原型表達不同,“莽”“芥”在泛稱草類時,在詞義上“莽”有“草叢”義,對草的數量有所關照,含有“草”數量多之義;“芥”有“小草”義,對“草”的形態有所關照,含有“草”形態小之義。因此,“莽”“芥”與“草”未構成絕對競爭關系,三者在詞義上有互補性。也正因此,雖然單音詞“莽”“芥”的詞義發展空間被“草”擠占,兩者卻可以聯合其他語素,構成雙音詞,以強調“草”泛稱草類意義中沒有的“數量”“形態”因素,而得以存在與發展。“莽”“芥”的此一詞義發展軌跡,可從單音詞“莽”“芥”詞義發展不明顯,而春秋中期后“莽”卻在“草多”義的基礎上構成7個雙音詞,并得以廣泛使用;“芥”則在先秦后以雙音詞“土芥”“草芥”的形式廣泛存在得以驗證。如此,“草”“莽”“芥”詞義互補,三者在完成泛稱草類任務的基礎上,進一步擴大表義范圍,使表義更加全面與精確。

五、顯赫詞影響其他詞匯的原因

顯赫詞因其語法功能強,詞義擴張力大,心理可及性高而成為其核心義所表語義范疇的強勢代表,與其構成競爭關系的范疇內其他詞匯成員或漸行衰沒,或放棄競爭另謀出路,這在很大程度上是由語言的系統性、經濟性以及漢語本身所具有的表達與造詞特點所導致的。

(一)語言的系統性

從把一個個詞視為各自獨立的個體,對詞的研究基本上屬于原子主義的,到把每一個詞都看作是處于與他詞(以及非詞的詞匯單位)密切相關的一個整體中,對詞與詞間建構起來的復雜而多層級的語義網絡進行全面、縝密、深入、細致的研究,這是現代詞匯學的一大進步,更是現代漢語詞匯學的一大發展。詞匯的系統性主要表現在詞匯形式的系統性與詞匯意義的系統性兩個方面。語義雖然是一個系統,但它像任何系統一樣,并不以系統的方式存在,它分散地存在于各種語言和語言單位中。在語言的系統中,各系統要素間相互聯系,共同完成表義,因此顯赫詞與范疇內其他詞匯具有聯系,其顯赫性會影響其他詞匯成員發展軌跡具有邏輯推理的必然性,本文不做過多闡釋。

(二)語言發展的經濟性

劉丹青提到語言在發展過程中遵循的根本原則之一為“經濟性原則”,并具體將其表現劃分為組合與聚合兩個方面。認為組合經濟性也可稱交際經濟性或在線經濟性,作用于實際言語的組合關系。其原則是:表達同樣的內容,用盡可能少、短、簡的語言單位。其最直接體現的“經濟性”的另一種說法——“省力”。聚合經濟性也可稱認知經濟性或恒久經濟性,作用于頭腦中的聚合關系,涉及語言庫藏單位的獲得、存儲和調用。其原則是:盡量減少學習、記憶和取用的庫藏負擔。在聚合方面,語言經濟性原則促使語言“物盡其用”,而物盡其用正是顯赫范疇形成的重要動因。漢語從經濟性原則出發,為了用有限的形式表達更多的內容,又為了減少人們的記憶負擔,它盡力以物盡其用的方式來安排各種表達手段,這也促成了“顯赫詞”形成。

語言有組合與聚合兩種存在狀態,在聚合關系中,某一表達手段確實存在劉所提到的馬太效應即:越常用,越顯赫;越顯赫,越常用。上文中的顯赫詞“草”即因其明顯的常用性,獲得更多的語法功能與表義范圍。而其語法功能與表義范圍的擴張又使其更多地被使用。這一循環過程可從“草”非核心義的其他名詞、動詞等用法的出現,及其使得“草”更多地被使用得到見證,同時這也是顯赫詞“草”被物盡其用的重要表現。

(三)漢語表達與造詞的特點

漢語表達不關注詞匯類的區分,一個詞在表達屬性、狀態、指稱、動作時,一般形式上沒有變化。漢語造詞同樣不關注詞匯類的區分,主要以語義相關為機制進行同源孳乳。同源孳乳是漢語造詞的途徑之一。而不關注詞的功能類別的直接后果就是孳乳造詞過程中類的改變的無意識。在漢語表達與造詞的過程中詞類觀薄弱,這與漢語“義盡為界”的語言特征有關。義盡為界,就是有必要區別時才區別,不求形式上的統一。

物盡其用作為語言運行原則之一,使得語言的各種表達手段在發展過程中并不是平等、均衡的,而是根據經濟性原則有所選取,解釋了顯赫范疇、顯赫詞形成的根本動力問題。義盡為界作為漢語表達與造詞的特點,在理論上說明漢語詞匯為了擴張詞義,具有跨詞類發展的途徑與方式,解釋了顯赫范疇、顯赫詞形成的可能性問題。兩者在某種程度上不謀而合,而又相互補充。

顯赫詞受語言經濟性原則的調度,在漢語詞匯具有跨詞類發展表意功能的基礎上產生。在顯赫詞形成過程中,與其構成詞義競爭的重疊內容作為贅余而被清除,與其互補的詞義內容則會根據表達需要及經濟性原則做出適應性調整,以與顯赫詞配合,完成表義的最大化及精確化。由此可見,顯赫詞在語言系統中對其他詞匯發展產生重要影響,一定程度上說明顯赫詞可以作為我們研究詞匯系統的切入點之一。從顯赫詞出發,可繼續探討語言系統中哪些要素決定顯赫詞非此而他、不同語義范疇內顯赫詞與顯赫詞的對比、不同語義范疇內顯赫詞產生影響的對比,以及顯赫詞弱化等問題。