上杭-云霄斷裂帶東南段斷層巖特征及演化過程

林 琛,方 燁

(福建省地震局,福建 福州 350003)

1 引言

斷層巖是斷層活動的直接產物,記錄了斷層活動的發展過程,其特征直接反映所處環境的地質構造運動特性[1,2]。研究斷層巖是探討斷層活動性質、運動方式及破裂摩擦機制的一條主要途徑,區域地質構造發展史也能通過斷層巖的結構特性反映[1,3,4]。

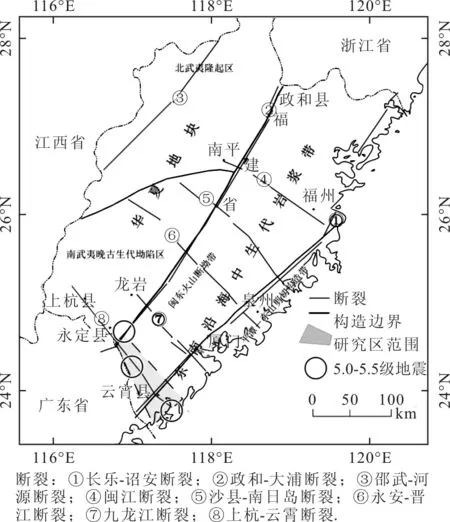

上杭-云霄斷裂帶北西向展布于福建省西南部,是一條縱貫華南內陸褶皺帶和東南沿海中生代巖漿巖帶的區域性大斷裂[5,6](圖1)。前人對上杭-云霄斷裂帶的研究主要圍繞上杭、紫金山一帶的成礦作用展開[7~11],而對斷裂帶活動性的研究關注不足。特別是以政和-大埔斷裂帶為界,斷裂帶東南段與北西向斷裂相交處發生過三次五級以上破壞性地震(圖1),本文以上杭-云霄斷裂帶東南段的斷層巖的展布規律、結構特

圖1 上杭-云霄斷裂帶大地構造格架

征作為研究對象,結合斷裂帶的運動學特征,探討了斷裂帶的活動性質和活動期次。

2 地質構造背景及斷裂帶概況

2.1 地質構造背景

研究區上杭-云霄斷裂帶東南段自西北向東南呈帚狀分布,橫跨閩東火山凹陷帶和平潭-東山變質帶兩個地質單元[5](圖1)。區內地層主要為前泥盆紀基底巖系,晚古生代-中三疊世以碳酸鹽巖及碎屑巖沉積為主的蓋層巖系、中新生代陸相碎屑-火山巖系及第四系海相、海陸交互相和陸相堆積[9,11]。斷裂帶內巖漿活動強烈,廣泛發育中基性巖墻, 尤以輝綠巖類為主,多沿構造線展布方向產出[9,12],如平和縣九峰鎮露頭可見傾角陡峭,傾向北東的北西向斷裂,旁側發育傾向南西的中基性巖脈,指示其多期活動的復雜特征。

2.2 斷裂帶概述

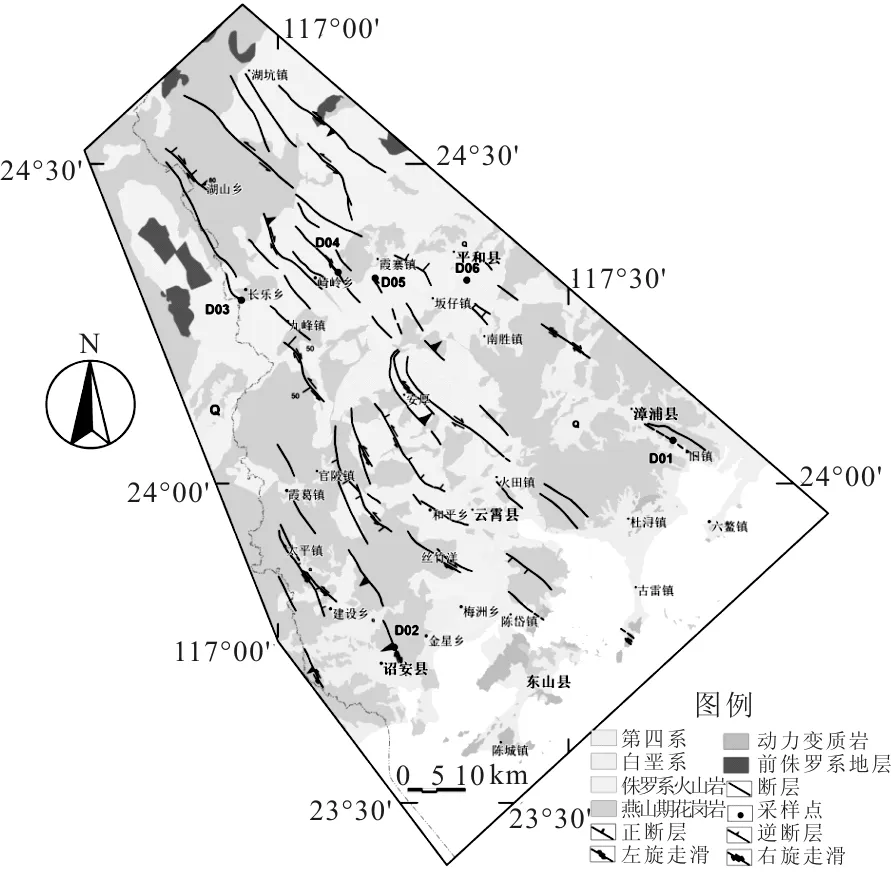

上杭-云霄斷裂帶東南段西起龍巖市永定下洋鎮,自西北往東南呈發散狀,經蘆溪、崎嶺、馬鋪,在東南端沿漳浦舊鎮、云霄、詔安等一帶均有分布(圖2),往東南沒入海中。斷續延伸約120 km,寬20~30 m,總體走向北西315°,由規模大小不一的斷裂、斷陷盆地、侵入體等組成[9,14]。

野外調查斷裂帶內斷裂斷續分布、長短不一,較為零散,大致呈近平行排列,單條斷裂一般長5~20 km,最長達25 km,斷裂主要表現為破碎帶、構造角礫巖帶、斷層面、節理密集帶,破碎帶最寬可達數十米,斷層面傾角較陡,傾向南西或北東(圖3)。早期以高角度擠壓和剪切特征為主,晚期則表現為張性或張扭性特征,指示研究區由晚侏羅世的擠壓構造環境逐漸向早白堊世伸展構造背景轉換[8,15,16]。

3 斷層巖類型、特征及運動學標志

沿上杭-云霄斷裂帶東南段出露的斷層巖有:斷層泥、斷層角礫巖、碎裂巖。

圖2 上杭-云霄斷裂帶東南段斷裂展布

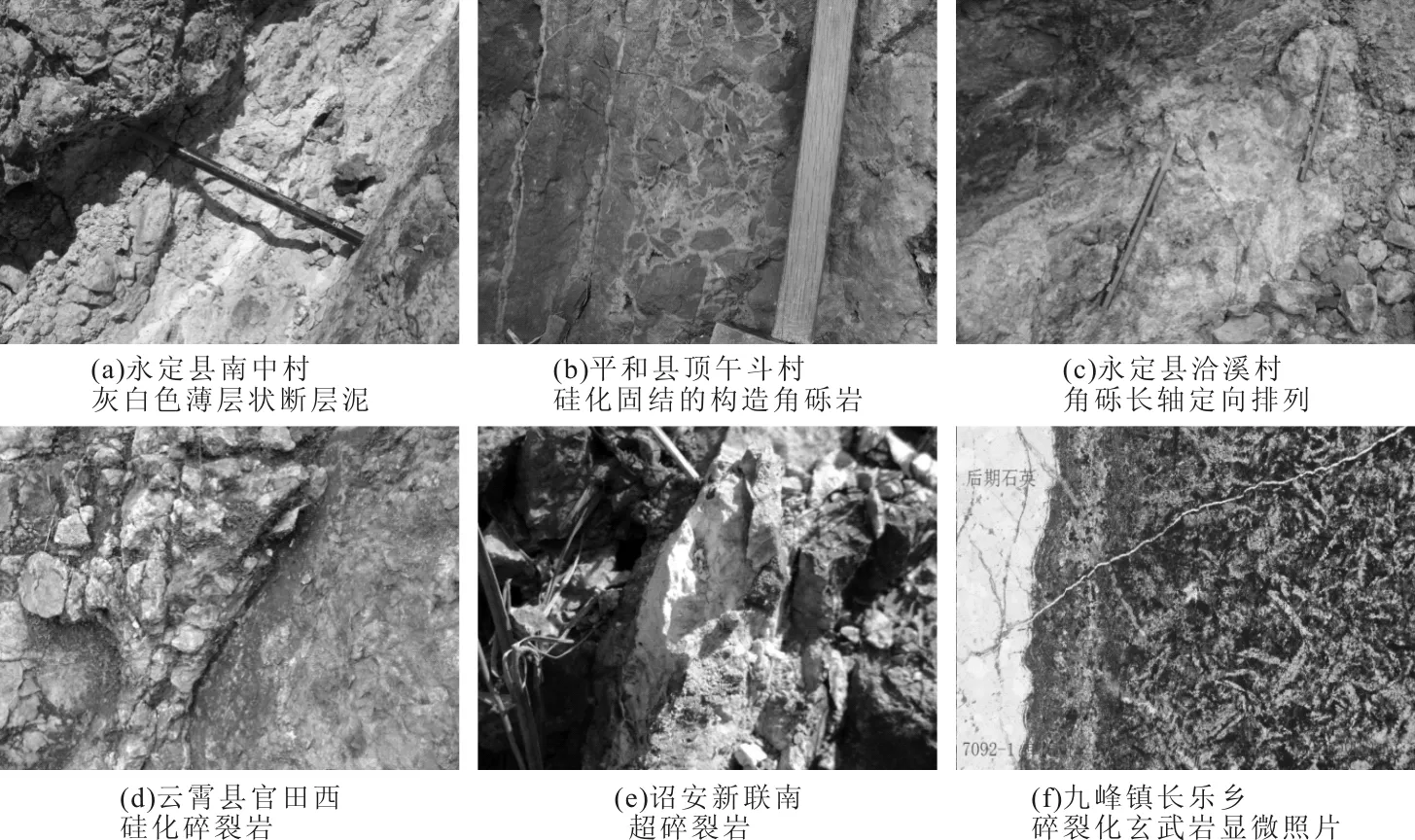

3.1 斷層泥

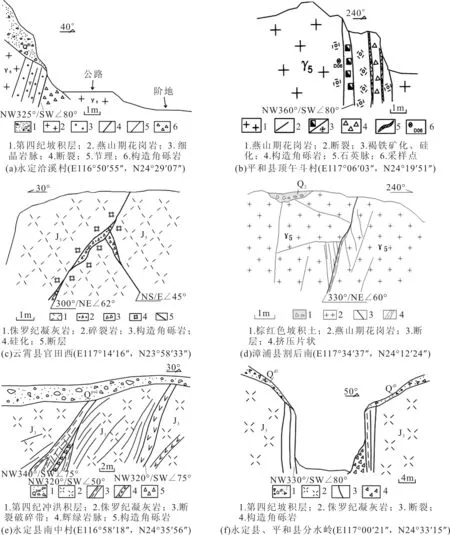

上杭-云霄斷裂帶東南段的斷層泥主要發育于新生代活動的斷層中,多呈薄層狀夾在構造角礫巖中,厚約3~20 cm,半固結-固結狀,并伴有硅化、高嶺土化、綠泥石化等現象,斷層泥顏色有灰白色、土黃色和淺綠色等。如在永定縣南中村,斷裂帶發育有構造角礫巖、構造透鏡體和斷層泥,斷層泥寬20 cm,呈灰白色,半固結狀,斷面發育近水平擦痕,表現左旋張扭性質(圖3e和圖4a)。

3.2 構造角礫巖

出露的角礫巖既有張性角礫巖,也有壓扭性角礫巖,主要分布在平和、云霄和詔安一帶的中新生代地層中。如在平和縣頂午斗村,斷裂帶中發育寬約15 cm的構造角礫巖帶,角礫呈棱角狀,直徑0.5~5 cm,角礫間裂隙被石英脈充填,固化成巖、硅化堅硬,角礫巖帶兩側巖層可見石英晶洞及石英晶簇,顯示張性特征,斷面的近水平擦痕,顯示右旋走滑性質(圖3b和圖4b);在斷裂帶采集巖石樣品(D06),經鏡下鑒定為弱硅化絹云母化花崗斑巖,石英為它形粒狀,無波狀消光,可見少量微細裂紋,少量長英質礦物被壓碎呈細脈,說明成巖后受到的構造作用較弱。

圖3 上杭-云霄斷裂帶東南段典型剖面示意圖

而在永定縣、平和縣交界分水嶺,斷裂帶中的構造角礫巖帶,角礫則呈次棱角狀,松散、半固結,斷面上的近水平斜擦痕,表現為左旋張扭性特征(圖3e);在永定縣湖山鄉洽溪村,斷裂帶中的角礫巖帶,寬約1 m,角礫一般在1~5 cm,次磨圓狀,角礫硅化、膠結良好,長軸定向排列,顯示壓扭右旋性質(圖3a和圖4c);顯示了斷裂帶多期次復雜活動的特性。

3.3 碎裂巖

上杭-云霄斷裂帶出露的碎裂巖根據基質的含量又分為普通碎裂巖和超碎裂巖。

3.3.1 普通碎裂巖

主要分布在研究區西南部的侏羅系地層或燕山期花崗巖中,在云霄縣、南靖縣及閩粵交界的汾水關等地可見。如在官田西,斷裂帶中發育硅化碎裂巖(圖4d)。在九峰鎮長樂鄉聯勝村南采集的巖石樣品(D03),經鏡下鑒定為碎裂化玄武巖,顯微鏡下巖石張裂隙發育,已被碳酸鹽礦物、綠泥石充填,并切過早期的石英脈(圖4f),說明該區域至少經歷過兩期的伸展構造作用。

3.3.2 超碎裂巖

由于斷裂帶的巖石遭受的應力性質不同, 強度不同, 碎裂的程度也有所差異。隨著應力作用的強化, 粒化加劇, 粒級變細, 碎基增加[23],所以超碎裂巖的出現說明斷裂帶受到的壓力作用較大。僅在研究區南部的詔安新聯南發現,斷層中發育40 cm寬的超碎裂巖帶 (圖4e)。

此外,該地區還發育碎裂化角礫巖,在詔安天窗嶺和詔安西汾水關一帶,左旋逆沖斷層中發育發育綠泥石化蝕變的碎裂角礫巖。碎裂角礫巖的發現表明早期的斷層活動形成的角礫巖,受構造運動影響又進入地殼深部被后期的斷層活動所疊加,最后經過地殼上升運動及侵蝕、剝蝕作用出露于地表。

圖4 上杭-云霄斷裂帶東南段典型斷層巖

4 討論與結論

(1)上杭-云霄斷裂帶東南段的斷層巖中以構造角礫巖和碎裂巖為主,反映斷裂帶以脆性變形為主的特征,根據Sibson的二層斷層模式圖判斷[17,18],其斷裂深度應小于15 km。顯微構造顯示石英以它形粒狀為主,長石多呈絹云母或綠泥石蝕變,也顯示淺成相的特征。

(2)斷裂帶的運動性質多樣,正斷型、逆斷型、走滑型均有,說明該區的構造活動復雜,不同時期受到不同方向的應力作用。研究表明加里東期時,該區屬于古特提斯構造域,應力方向為南北向[15,31,32],研究區的右行運動的斷層在這時期形成;燕山期轉為古太平洋構造域,應力方向以東西向為主,并認為古太平洋板塊俯沖過程中角度和方向都發生了變化,開始古太平洋板塊是以低角度向西高速俯沖[33,34,36],擠壓作用最強,該區形成一系列逆沖走滑斷層,其中研究區南部詔安一帶發育高角度逆斷層,斷層中出現超碎裂巖和碎裂角礫巖都是這個時期的產物;隨后,古太平洋板塊轉為北西向斜俯沖[35,38],使上杭-云霄斷裂帶形成一系列左旋走滑運動。中生代晚期,俯沖帶傾角開始變陡, 火山活動萎縮, 朝洋后退,區域應力場轉為拉張[9,36,39,40],形成本區的高角度正斷層。

(3)該斷裂活動時間漫長,從加里東期開始形成[9,11],燕山期開始進入活躍期[7,9]。燕山早期,在永定與云霄之間普遍發育片理化帶和擠壓破碎帶及扭裂帶,壓扭性斷層巖發育;燕山晚期,斷裂帶的力學性質由壓扭性轉為張性,主要表現為棱角狀-次棱角狀角礫巖、碎裂巖張裂隙發育,這與華南地塊由晚侏羅世的擠壓構造環境逐漸向早白堊世伸展構造背景轉換的大地構造背景相符[8,15,16]。但斷裂帶中碎裂化角礫巖、碎裂巖中兩個期次脈體充填都說明后期的伸展運動并不是連續的,而是分期次的。