超高層建筑工程技術風險管理機制研究

朱紹奇

宿遷學院建筑工程學院(223800)

0 前言

根據世界超高層建筑學會的新標準,建筑高度在300 m 以上的建筑為超高層建筑。 我國《民用建筑設計統一標準》GB 50352—2019 規定:建筑高度超過100 m 的民用建筑為超高層建筑。 據有關資料統計, 我國已建超高層建筑數量穩居世界第一,截至2019 年11 月,世界排名前十的超高層建筑有6 座在中國。 超高層建筑極大地提高了城市形象及緩解了土地資源急缺問題,但是由于其建筑功能的多樣性、系統的復雜性、結構構造的特殊性及施工技術的高難度,在建造及運營過程中存在很大的風險,比如工程技術風險。 超高層建筑技術風險是指在建筑物建設過程中基于技術因素引起工程質量安全結果與預期偏離之情形。此風險的發生跨越整個工程建設的全過程, 但主要集中在工程的勘察、設計和施工階段。 同時,其涉及的風險控制主體眾多,但主要包括建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位及監理單位等五方工程質量主體。

近年來,為了有效地應對超高層建筑質量安全風險事件的發生,政府與行業雖然也做了大量的工作,但對于超高層建筑工程技術風險的研究仍然不足。鑒于技術風險是超高層建筑工程質量安全風險的主要來源之一,現對其管理機制進行研究,以期為超高層建筑工程技術風險管理理論與實踐提供借鑒、參考。

1 組建工程技術風險管理組織

作為工程技術風險全過程控制的總體負責人,建設單位應在企業層面牽頭組建由建設、 勘察、設計、施工總分包、監理等單位的項目負責人組成的工程技術風險控制小組,指導、監督超高層建筑工程技術風險管理工作。 工程技術風險控制的工作職責主要包括:①開工前,對超高層建筑工程關鍵技術風險進行識別,編制超高層建筑工程技術風險管理規劃;②施工之前,對涉及工程技術風險管理關鍵節點的施工條件進行審查、確認,包括施工方案的審核、設計文件及變更文件的確認、現場技術準備工作的確認等;③在工程實施過程中,對工程技術風險管理組織進行過程指揮與協調,包括現場風險巡視檢查、召開風險管理專題會、對風險進行跟蹤應對等[1]。

2 明確工程技術風險管理工作的內容

超高層建筑工程技術風險管理工作貫穿于工程建設的全過程,主要集中于可行性研究及實施準備、勘察設計、工程施工等階段,且各階段之間的風險管控存在延續性與搭接。

2.1 可行性研究及實施準備階段的技術風險管理工作

在項目可行性研究階段,建設單位應組織決策、咨詢等相關單位對工程在此階段可能存在的技術風險以及可能對后續工程實施、 運營造成的風險進行分析和評估, 并將這些技術風險在可行性研究報告中體現。同時,應對此階段發生的風險情況進行收集整理、存檔,并義務告知后續工程建設的有關參與方或相關風險管控的承擔者, 以供他們進行風險評估及制訂相應的風險控制對策[2]。

建設單位應根據超高層建筑的規模、 技術特點及復雜程度等,在資質滿足要求的前提下,選擇經驗豐富、信譽良好、技術及管理水平高的勘察、設計、施工、監理、檢測、監測等參建單位,建立技術風險應急處置機制,組織編制相應的技術風險管理預案,嚴格審核實施條件,如主要管理人員的資格、材料構件的質量指標、機具設備的性能安全、實施方案的可靠適應等。

2.2 勘察設計階段的技術風險管理工作

做好勘察階段的風險識別工作,包括工程范圍內的的地質災害、地震安全、基坑失穩、流砂突涌、基礎上浮、地下管線、地基強度、地基變形、周邊環境等風險,為后續工程設計與施工風險控制提供依據或風險預警。 同時在工程設計、施工條件發生變化時完成必要的補充勘察。 做好勘察交底工作,及時解決工程施工中遇到的勘察問題。

設計階段應綜合考慮工程建設前期的風險評估結果, 在設計方案中提出工程整體建設風險,優化建筑設計和結構設計方案,針對基坑坍塌、坑底突涌、坑底隆起、浮力破壞、風力作用、結構選型、超長超大截面混凝土結構裂縫、防水防火等提出相應的風險處置技術方案,配合建設單位制訂和實施相應的應急預案。 在設計交底時就相關風險處置技術方案向施工單位詳細說明,及時解決施工中出現的設計問題[3]。

2.3 施工階段的技術風險管理工作

建設單位應在工程開工或復工前組織識別工程建設過程中的重要工程節點,并在相應節點施工前組織開展開工或復工條件審查工作。 施工單位應在綜合考慮前期風險評估結果的基礎上,結合具體的設計工況、施工條件、周圍環境、施工隊伍、施工機械性能等實際狀況, 明確施工技術的風險因素,如基坑坍塌風險、坑底涌水涌砂風險、模架系統垮塌與墜落風險、 內爬塔吊機體傾翻與墜落風險、鋼結構桁架垮塌與墜落風險、 施工期間火災風險等,并采用定性與定量評估相結合的方法對技術風險因素進行排序,建立施工技術風險因素清單;結合工程特點、周邊環境和勘察文件、設計圖紙、施工方案以及風險識別與分析的情況,進行建設工程技術風險評估,形成評估報告并提出預控措施和應急預案;施工過程中按照預控措施和應急預案對施工全過程技術風險進行跟蹤、監測、預警和應急處置,同時做好相關風險管理過程資料的整理和存檔工作。監理單位應在開工前審核施工單位提交的風險預控措施與應急預案,并負責跟蹤檢查和督促施工單位落實[4]。

3 工程技術風險管理工作流程設計

工程技術風險管理工作流程包括風險識別與分析流程、風險評估與預控流程、風險跟蹤與監測流程、風險預警與應急流程等。

3.1 風險識別與分析流程

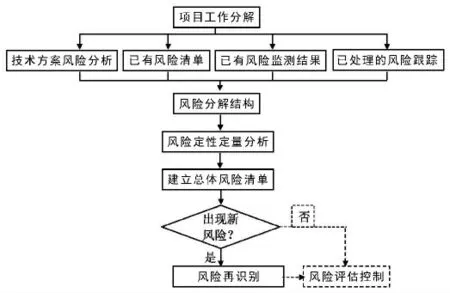

風險識別與分析包括前期總體風險分析和建設期全過程的動態循環風險分析,各階段應前后銜接,且前階段是后階段的基礎。 風險識別與分析起始于工程項目工作分解結構,運用定性與定量風險分析方法對工程技術風險事件及其因素進行識別與分析,建立工程技術風險因素清單。 風險識別與分析流程如圖1 所示[5]。

圖1 風險識別與分析流程圖

3.2 風險評估與預控流程

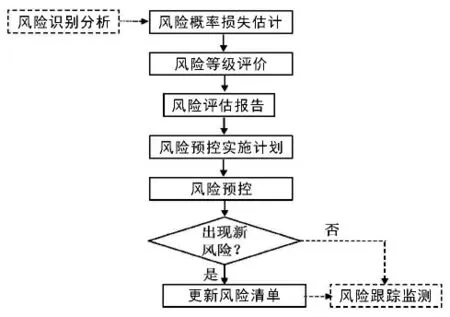

風險評估與預控應以風險識別與分析為基礎,從對技術風險事件的發生概率及發生后果的估計開始,對技術風險的等級進行評價,然后編制技術風險評估報告,通過風險預控計劃的實施進行風險預控,降低工程技術風險。 需要說明的是,在工程不同階段需針對工程技術風險進行相應的動態評估和預控。 風險評估與預控工作流程如圖2 所示。

圖2 風險評估與預控流程圖

3.3 風險跟蹤與監測流程

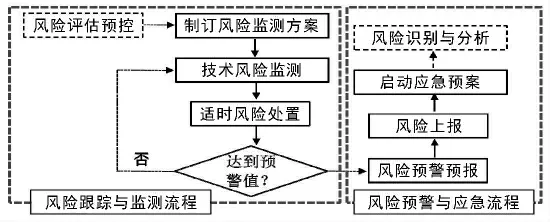

在前期風險評估與預控的基礎上制訂風險監測方案,采用遠程監控及信息管理技術,對工程技術實施過程進行實時的、全方位的監控,根據不同的監測結果選擇相應處理方案[6]。

3.4 風險預警與應急流程

在風險跟蹤與監測的基礎上建立風險預警預報機制,當預警等級達到3 級及以上時,應啟動風險應急預案,及時對風險進行處置。 風險預警與應急流程如圖3 所示。

圖3 風險識別與分析、風險預警與應急流程圖

4 結語

通過對高層建筑工程技術風險管理機制的研究探討,明確了建設單位全程總體負責、各參建單位共同配合、協調實施的組織架構;超高層建筑工程技術風險貫穿于工程建設的全過程,主要集中于可行性研究及實施準備、勘察設計、工程施工等階段,且各階段之間的風險管控工作存在延續性與搭接;工程技術風險管理工作流程應包括風險識別與分析、風險評估與預控、風險跟蹤與監測、風險預警與應急等環節,且前環節是后環節的基礎,各環節應前后銜接、動態循環。