醫療保險制度對城鄉中老年患者醫療機構選擇行為的影響

[摘? ? 要] 研究基本醫療保險制度與中老年居民的醫療機構選擇行為的關系,對解決我國不合理的衛生資源利用結構與醫療費用過快增長的難題至關重要。運用2015年中國健康與養老追蹤調查數據(CHARLS),使用多項Logit模型就基本醫療保險對城鄉中老年患者醫療機構選擇行為的影響進行研究后發現,不同社會醫療保險在影響醫療機構選擇行為時存在差異性,但整體而言并未顯著影響中老年患者的門診和住院醫療機構選擇行為。因此,應在提高基層醫療服務質量的基礎上進一步擴大社會醫療保險的報銷比例級差,有效引導患者首選基層醫療機構就診。

[關鍵詞] 醫療保險;中老年患者;醫療機構選擇

[中圖分類號] F840.61? [文獻標識碼] A? [文章編號] 1002-8129(2021)03-0049-11

2017年,中國開始推進健康中國建設,并把改善公眾健康水平上升為國家戰略,而全面建設中國特色基本醫療保障制度和優質高效的醫療衛生服務體系對于推進這一戰略是至關重要的①。

自2009年中國施行新醫改以來,政府衛生支出占衛生總費用的比重從2007年的22.31%提高到2018年的27.74%,政府共投入9650億元用于建設基層醫療衛生機構②。然而,巨大的投入并未改變“看病難、看病貴”的現狀。具體來看,醫改過程中仍存在醫療費用急劇攀升的問題。以綜合性醫院為例,2010年到2018年,門診患者次均醫藥費用增長56.16%,住院患者人均醫藥費用增長55.15%②。

衛生費用的迅速增長一方面源于醫療需求的增加和醫療技術的進步,另一方面則與我國不合理的衛生資源利用結構緊密相關:居民就診過度向醫療服務價格更高的大醫院集中,以三甲醫院為代表的高層級醫療服務機構里就診居民人滿為患,而基層醫療服務卻并未得到充分利用。如表1,基層醫療衛生機構的診療人次和入院人數占比從2015年的56.44%、19.17%分別下降為2018年的53.07%、17.19%,而三甲醫院的診療人次和入院人數占比則從2015年的19.51%、32.44%分別上升為2018年的22.26%、36.51%。

為了解決上述問題,國務院于2015年提出了完善我國分級診療服務體系的具體措施,其中包括運用社會醫療保險這一政策工具來發揮其對醫療資源供需雙方的引導作用。但我國目前的三種基本醫療保險因針對的人群不同,在保費水平、待遇水平和醫療服務范圍等方面都存在較大差異[1] [2][3](鄧大松等,2013;顧昕,2012;申曙光等,2012)。碎片化的醫療保險制度會導致不同群體在多維貧困發生率[4](周堅等,2019)、災難性衛生支出發生率[5](楊紅燕等,2018)、醫療服務利用[6][7](孟穎穎等,2019;劉國恩等,2011)和健康水平的改善[8](周堅等,2020)上存在差異。那么,不同醫療保險項目能夠有效引導中國居民對醫療機構的選擇行為從而有助于分級診療體系的建設嗎?開展這一問題的研究對于正確認識醫保在分級診療中的作用、進一步完善分級診療服務體系,以解決看病難和醫療費用過快增長的新難題,并最終實現健康中國戰略具有重要現實意義。

一、文獻綜述

在關注醫療保險與居民就診機構選擇行為關系的現有文獻中,一些學者關注是否參加具體某一項醫療保險制度對居民醫療機構選擇行為的影響。例如瞿婷婷等(2015)發現,參加城鎮職工基本醫療保險的患者與無醫療保險者相比,更有可能前往非基層醫療機構診治常見病、多發病[9];李亞楠等(2012)發現新型農村合作醫療保險制度有效地引導農村患者增加了對基層醫療機構(尤其是村診所)服務的利用率[10],但沈郁淇等(2014)的研究則表明隨著基本藥物制度的實施,參合農民門診、住院就醫層次皆發生上移[11]。

其次,一些學者研究醫療保險制度報銷政策的變動對居民醫療機構選擇行為的影響。其中,高秋明等(2018)以2013年新農合補償政策調整為自然實驗的研究發現,縣內住院報銷比例的提升會顯著減少患者外出就醫頻次,從而將其引導到基層,但這一效應在不同病種和年齡群體間存在較強異質性[12];趙紹陽等(2014)針對成都市的研究發現,整合后的城鄉居民基本醫療保險因報銷比例的“偏向性”設計可以有效引導患者前往基層醫療機構就醫[13];朱小鳳等(2019)對四川省的研究則發現不同醫療機構之間醫療保險報銷比例差異越大,住院患者越傾向利用基層醫療服務[14]。

另外,還有一些學者綜合分析了居民就診醫療機構選擇行為的影響因素。例如,姚兆余等(2014)通過江蘇省的調查數據發現農村患者的教育程度、家庭經濟收入、醫療機構距離與醫生水平等因素會影響其對就診機構的選擇[15];孫夢潔等(2013)利用2010年三省實地調查數據發現農村患者的支付能力會阻礙其前往高層級醫療機構就診[16];劉宸等(2017)的研究則表明互聯網時代互聯網醫療信息溢出產生了自我診療、高等級醫院對基層醫療衛生機構患者的分流[17];劉向容(2016)發現實施總額預付制和增加基層醫療機構醫師資源有利于引導患者前往基層就診[18]。

總體來說,現有的研究多數利用離散多項選擇模型綜合地分析了影響居民就診醫療機構選擇行為的因素,并確認了社會醫療保險對居民就診機構選擇的影響;此外,現有文獻通過研究醫療保險的報銷比例變動揭示了社會醫療保險對居民醫療機構選擇行為的作用機制;然而,在中國鮮有研究涉及探討碎片化的基本醫療保險體系與居民醫療機構選擇行為的關系,以及依靠我國現行的社會醫療保險體系是否足以有效推進我國分級診療體系的建設。盡管也有學者比較了三種基本醫療保險制度對醫療機構選擇行為的影響,但他們的研究局限于特定地區和疾病,難以整體評估社會醫療保險體系對患者醫療機構選擇的影響[19] [20] [21](何馨等,2018;王沛等,2020;陳安琪等,2017)。

因此,在現有研究的基礎上,本文以城鄉中老年人口為研究對象,進一步比較分析了我國三種不同基本醫療保險制度與居民醫療機構選擇行為之間的關系。由于居民醫療機構選擇行為為無序多分類變量,本文利用多項Logit模型比較和分析了不同基本醫療保險類型對居民門診和住院醫療機構選擇行為的影響,并在結論部分結合實證結果就如何進一步推動我國分級診療體系建設提出了相關建議。

理論上,醫療保險可通過設置不同級別醫療機構之間的報銷級差來使基層醫療機構具有相對價格優勢,并通過需求價格彈性引導患者更多地前往基層就診。因此本文的研究假設為:在中老年患者門診和住院醫療機構選擇模型中,社會醫療保險能夠有效引導患者前往基層醫療機構接受治療。

本文的結構安排如下:第二部分介紹數據、變量,并給出所使用的實證方法;第三部分報告實證結果;第四部分為相關問題的討論和政策建議。

二、數據來源、變量設計與實證模型設定

(一)數據來源

本文所用數據來自于北京大學國家發展研究院中國經濟研究中心于2015年發布的中國健康與養老追蹤調查(CHARLS)數據。CHARLS全國基線調查于2011年開展,采用PPS抽樣方法,覆蓋了全國28個省區市的150個縣級單位,450個村級單位,約1萬戶家庭中的1.7萬人。

本文的研究重點在于醫療保險如何引導中老年患者的醫療機構選擇行為進而助力分級診療體系的建設。之所以選擇中老年群體,原因在于45歲以下青壯年作為家庭的主要勞動力,本身健康狀況良好,潛在的醫療服務需求較少,且于患病時無論有無醫保以及醫保報銷比例高低,往往會優先獲得家庭的經濟幫助;而45歲以上健康狀況較差的中老年人有更高的醫療服務需求,就醫頻率更高,對醫療服務價格更為敏感,導致其對不同醫保待遇的反應比其他年齡組群體更顯著。

本文數據處理過程中的樣本量變化如下:2015年CHARLS數據總樣本量為23346,刪除重復參加兩種及以上社會醫療保險的樣本后剩余樣本量為19865。在剩下的樣本中,過去一個月在醫療機構接受過門診治療和過去一年接受過住院治療的中老年人口樣本量分別為3874和2197。在剔除變量異常值、缺失值后分別建立門診和住院醫療機構選擇模型,兩模型最終樣本量分別為1681和961。

(二)變量設計

1. 被解釋變量:中老年患者醫療機構選擇行為。本文的因變量為中老年患者的醫療機構選擇行為,并根據門診就醫與住院就醫行為的差異性,分別建立門診醫療機構選擇模型與住院醫療機構選擇模型。CHARLS問卷針對過去一個月接受過門診治療和過去一年接受過住院治療的中老年患者,分別詢問其“最近一次前往接受門診治療的醫療機構的級別與類型”與“最近一次接受住院治療的醫療機構的級別與類型”。CHARLS列示了4種醫療機構級別(縣/區級、地/市級、省/部屬、軍隊醫院)與7種醫療機構類型(綜合醫院、專科醫院、中醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、衛生服務站與村診所)。

本文在門診與住院醫療機構選擇模型中,將“社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、衛生服務站與村診所”歸入第一個分類“基層醫療機構”,將“縣/區級綜合醫院、專科醫院和中醫院”歸入第二個分類“縣級醫院”,將“地/市級綜合醫院、專科醫院和中醫院,省/部屬綜合醫院、專科醫院和中醫院,軍隊綜合醫院、專科醫院和中醫院”歸入第三個分類“市級醫院”。

2. 解釋變量:中老年居民社會醫療保險的參保狀況。本文最重要的解釋變量為中老年居民社會醫療保險的參保狀況,并將該變量分為“未參加社會醫療保險”“參加新型農村合作醫療保險(新農合)”“參加城鎮居民基本醫療保險(城居保)”和“參加城鎮職工基本醫療保險(城職保)”4種類型。

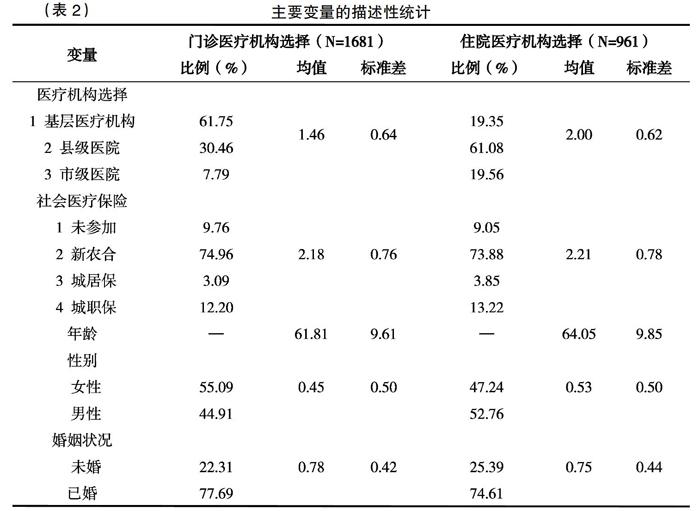

3. 控制變量。參考既有研究[9][13][15][17](瞿婷婷等,2015;趙紹陽等,2014;姚兆余等,2014;劉宸等,2017),如表2所示,本文在回歸模型中盡可能控制了除醫療保險外可能影響個體醫療行為的變量,包括:性別、年齡、婚姻狀況和戶籍類型等反映患者人口學特征的變量;受教育程度、家庭人均收入和家庭規模等反映患者社會經濟特征的變量;自評健康狀況、慢性病、殘疾情況等反映患者健康狀況的變量。變量的描述性統計見表2。

(三)實證模型設定

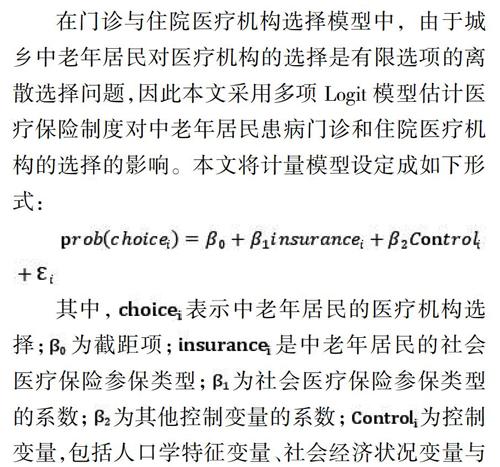

在門診與住院醫療機構選擇模型中,由于城鄉中老年居民對醫療機構的選擇是有限選項的離散選擇問題,因此本文采用多項Logit模型估計醫療保險制度對中老年居民患病門診和住院醫療機構的選擇的影響。本文將計量模型設定成如下形式:

其中,? ? ? ? ? ? ?表示中老年居民的醫療機構選擇;? ? 為截距項;? ? ? ? ? ? ? ? ? 是中老年居民的社會醫療保險參保類型;? ? 為社會醫療保險參保類型的系數;? ? 為其他控制變量的系數;? ? ? ? ? ? ?為控制變量,包括人口學特征變量、社會經濟狀況變量與健康狀況變量等;? ? 是隨機擾動項。

三、實證結果與分析

(一)社會醫療保險對中老年患者門診醫療機構選擇的影響

在門診醫療機構選擇模型中,本文首先在模型1中以未參加社會醫療保險者作為基準變量,以研究參加社會醫療保險對中老年患者門診醫療機構選擇行為的影響;然后在模型2中去掉未參加社會醫療保險的樣本,并以參加新農合為基準變量,分別比較三種基本醫療保險制度對中老年患者門診醫療機構選擇行為的影響。

門診醫療機構選擇模型1的回歸結果如表3所示,與未參加社會醫療保險的群體相比,參加任何一種社會醫療保險均未對其門診醫療機構選擇產生顯著影響。

二是目前社會醫療保險制定的不同層級醫療機構報銷比例級差(3.4%-6.7%)相比起我國中老年患者不斷提高的支付能力與健康意識而言,無法有效發揮其引導作用;且中老年患者前往高層級醫療機構接受醫療服務產生的醫療費用更可能為社會醫療保險所報銷,其原因可能在于高層級醫療機構的醫療服務盡管相對價格更高,但能為社會醫療保險所報銷。

圖1提供了本文住院醫療機構選擇模型中社會醫療保險對中老年患者在不同層級醫療機構接受治療所產生的醫療費用的報銷可能性和報銷比例的對比。在總樣本中,746個受訪者(77.62%)的住院醫療費用得到了社會醫療保險的報銷。總體而言,在住院醫療費用得到報銷的患者中,接受治療所在的醫療機構層級越高,社會醫療保險對醫療費用的報銷比例越小;其次,中老年患者在越高層級醫療機構接受治療,其住院醫療費用為社會醫療保險所報銷的可能性越大。在總樣本中,市級醫院住院費用報銷比例比縣級醫院和基層醫療機構住院費用報銷比例低3.4~6.7個百分點(42.6% vs 46% vs 49.3%),而市級醫院住院費用報銷可能性比縣級醫院和基層醫療機構住院費用報銷可能性高0.8~2.1個百分點(87.3% vs 86.5% vs 85.2%)。

三是雖然醫保報銷比例存在一定的級差,但因其在不同層級醫療機構設置的報銷比例都很高,從而弱化了患者對醫療服務價格的敏感性。醫療保險對患者的醫療機構選擇行為存在收入效應和替代效應兩種影響效應。一方面醫療保險通過設置差異化的報銷比例可發揮對居民基層就診的引導作用,即收替代效應;另一方面,醫療保險通過報銷醫療費用,降低了居民患病就診的醫療成本,從而能增加居民對正規醫療服務的利用,特別是對高等級醫院醫療服務的利用,即收入效應。在中國,醫療保險較高的保障水平使得其對患者醫療機構選擇行為的收入效應抵消了替代效應,從而無法有效引導患者的醫療機構選擇行為。

因此,政府應繼續整合我國基本醫療保險制度,建立統一的國民醫療保險制度,并擴大不同層級醫療機構的報銷比例級差從而更好地發揮社會醫療保險對居民醫療機構選擇行為的引導作用;除改進需方報銷政策外,還應推動分級診療服務體系的建設,加強醫療服務供方改革,提高基層醫療機構醫療服務質量,從而引導和方便患者就診。

[參考文獻]

[1]? 鄧大松,趙奕鈞.我國全民醫保的構建邏輯與發展路徑[J].求索,2013,(12).

[2]? 顧昕.走向全民健康保險:論中國醫療保障制度的轉型[J].中國行政管理,2012,(8).

[3]? 申曙光,侯小娟.我國社會醫療保險制度的“碎片化”與制度整合目標[J].廣東社會科學,2012,(3).

[4]? 周堅,周志凱,何敏.基本醫療保險減輕了農村老年人口貧困嗎——從新農合到城鄉居民醫保[J].社會保障研究,2019,(3).

[5]? 楊紅燕,聶夢琦,李凡婕.全民醫保有效抵御了疾病經濟風險嗎[J].統計與決策,2018,(14).

[6]? 孟穎穎,韓俊強.醫療保險制度對流動人口衛生服務利用的影響[J].中國人口科學,2019,(5).

[7]? 劉國恩,蔡春光,李林.中國老人醫療保障與醫療服務需求的實證分析[J].經濟研究,2011,(3).

[8]? 周堅,鄧綺琳,劉紅艷.基本醫療保險制度如何影響老齡健康公平[J].金融經濟學研究,2020,(5).

[9]? 瞿婷婷,鄭倩昀,申曙光.醫療保險制度對參保人選擇首診醫療機構的影響研究——基于廣東省G市的證據[J].衛生經濟研究,2015,(3).

[10]? 李亞楠,陳在余,馬愛霞.新型農村合作醫療制度對農民就醫流向的影響——基于“中國健康與營養調查”數據的雙重差分估計[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2012,(3).

[11]? 沈郁淇,王黎勇,劉崢,張建華,馬安寧,盛紅旗.基本藥物制度實施前后參合農民就醫流向變化趨勢研究[J].中國衛生經濟,2014,(11).

[12]? 高秋明,王天宇.差異化報銷比例設計能夠助推分級診療嗎?——來自住院賠付數據的證據[J].保險研究,2018,(7).

[13]? 趙紹陽,尹慶雙,臧文斌.醫療保險補償與患者就診選擇——基于雙重差分的實證分析[J].經濟評論,2014,(1).

[14]? 朱小鳳,陳曉芳,汪瀚文,譚坤.醫療保險對住院患者利用基層醫療服務的影響[J].中國衛生信息管理雜志,2019,(1).

[15]? 姚兆余,朱慧劼.農村居民醫療機構選擇行為及其影響因素研究——基于門診就醫和住院就醫的比較[J].南京農業大學學報(社會科學版),2014,(6).

[16]? 孫夢潔,韓華為.中國農村居民的就診選擇研究——來自甘肅、河南、廣東三省農戶調查的實證分析[J].經濟評論,2013,(2).

[17]? 劉宸,周向紅.互聯網醫療信息溢出與中國居民就診選擇——基于CHNS混合截面數據的實證研究[J].公共管理學報,2017,(4).

[18]? 劉向容.總額預付和增加基層醫療資源對分級診療的影響——基于CHARLS數據的實證分析[J].中國衛生政策研究,2016,(4).

[19]? 何馨,李林貴,卞鷹.欠發達地區門診患者就診機構選擇及影響因素——基于我國西部地區縣級醫院及鄉鎮衛生院的實證研究[J].中國衛生政策研究,2018,(7).

[20]? 王沛,劉軍軍.基于安德森模型的多重慢病患者就醫機構選擇及影響因素研究[J].中國全科醫學,2020,(25).

[21]? 陳安琪,徐愛軍,張國明.分級診療背景下居民就診選擇影響因素分析[J].中國衛生統計,2017,(5).

[責任編輯:胡? ?梁]

[收稿日期] 2021-01-18

[作者簡介] 潘天意(1995-),男,湖北孝感人,武漢大學社會保障研究中心2018級碩士研究生。

① 習近平:《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》,2017年10月18日。

② 數據來源于國家統計局《2019中國衛生健康統計年鑒》。