在炎帝陵探尋華夏文明

文/許國華

神農園

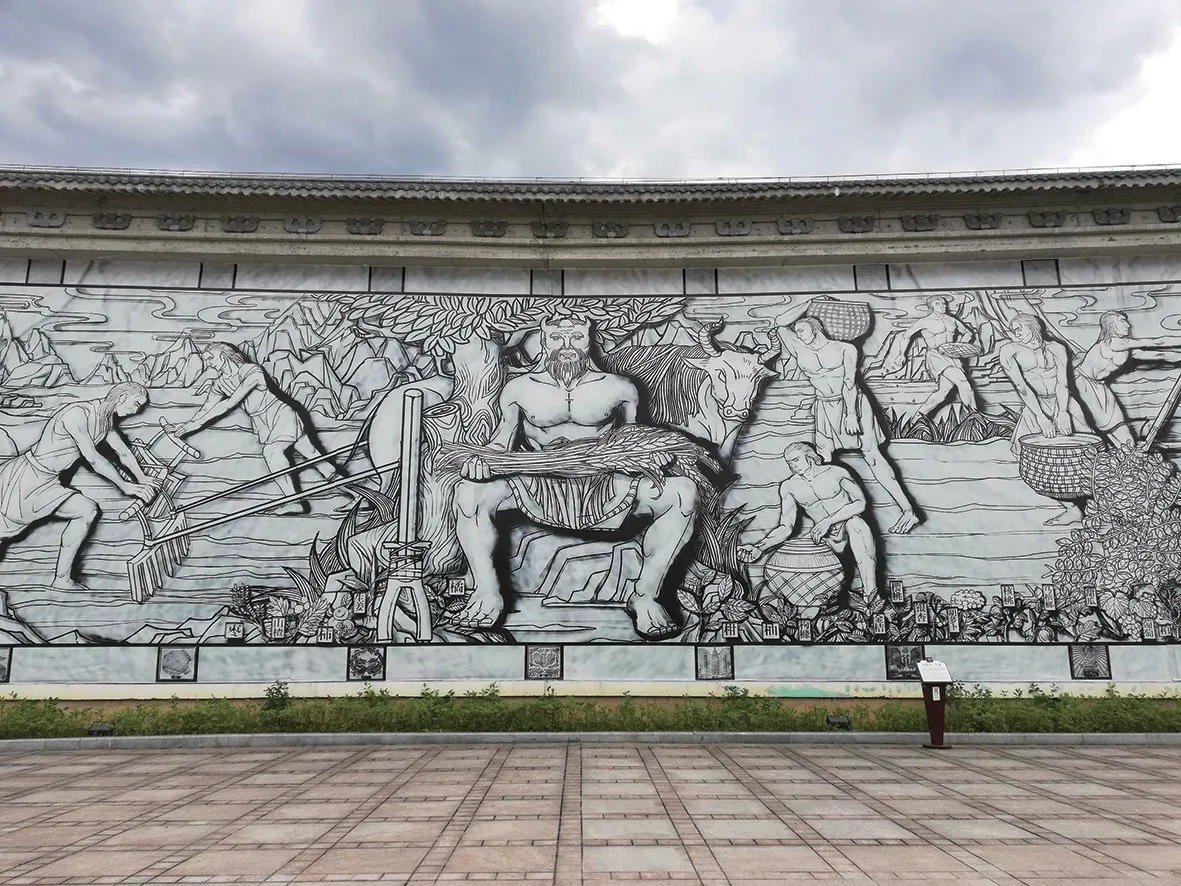

神農照壁

炎帝陵位于湖南省株洲市炎陵縣鹿原陂,被譽為“神州第一陵”。“炎黃子孫,不忘始祖。”血脈崇拜是中華民族祭祖的緣由。自古至今,在炎帝陵前,清明隆重的官方祭禮、重陽盛大的民祭活動、國內外旅游觀光人群的隨祭,從未間斷。

拜謁炎帝陵:到此有懷崇始祖

洣水縈繞,青山屏抱,鹿原陂古木參天,綠蔭蔽日。一道紅墻在山坡上曲折蜿蜒,幾進金宇掩映其間,若隱若現,人文始祖炎帝就安息在山巒西麓。炎帝陵與陜西省黃陵縣黃帝陵齊名。南炎北黃,遙相呼應。

隨著涌動的人流,我拾階而上,進入午門,但見迎面矗立著一塊漢白玉石碑,碑上“炎帝陵”三個字金光閃閃。陵區占地8 平方公里,陵殿按清代皇宮式樣重建,紅墻金瓦,重檐翹角,蔚為壯觀。

“到此有懷崇始祖,問誰無愧是龍人。”讀著這副對聯,我以虔誠與崇敬之心,步入了主殿。殿內彌漫著一股莊嚴肅穆的氛圍,氤氳繚繞,頗為神秘。正殿圣壇上方懸掛著“齊天鼻祖”橫額,兩側有聯“名垂宇宙,恩澤神州”,神龕內供奉著炎帝金像。他左手握稻穗,右手執靈芝,像前放有一個裝滿五谷和藥材的竹簍,里面采摘的草藥似乎還散發著清香,仿佛炎帝剛從山間田野歸來。

據考古發現,長江流域是中華古文明發端之源,湖南是世界稻作農業發祥地,而長眠于此的中華民族人文始祖之一的炎帝神農氏,是農耕文明的開拓者、華夏文明的締造者、為民造福的先行人。

九鼎

炎帝神農氏像

傳說中,炎帝神農氏是我國上古時期杰出的部落首領,為中華民族的始興與繁衍作出了開創性的偉大貢獻。相傳,炎帝生于湖北隨州厲山,長于陜西寶雞城南姜水,因而得姓為姜,號烈山氏或厲山氏。他教民種谷,收獲糧食,故被稱為“神農”;他又嘗百草,發明醫藥,故又是“醫藥神”。他看到人們種田辛苦,便斫木為耜,揉木為耒,發明耒耜,助農人耕種,提高了先民征服自然、改造自然的能力,深受各部落首領和百姓愛戴,尊稱為“炎帝”。后世以炎、黃并稱,共同尊為中華民族的人文始祖。

經過主殿,我來到了墓碑亭。墓碑亭紅柱金瓦,四角攢頭,中置漢白玉墓碑,上刻“炎帝神農氏之墓”七個大字。亭后便是炎帝墓冢,冢丘綠草如茵,四周花木扶疏。抬眼望去,陵墓前鐘鼎齊列,香火繚繞。

我點燃一炷高香,向炎帝三鞠躬,用這種虔誠的儀式,完成了一次慎終追遠的祭祀,遙祭五千年龍魂,追尋五千年華根。

炎帝陵

春秋祭祀:綿延五千年的香火傳承

相傳,炎帝神農氏嘗百草,不顧生死,曾一天中毒72 次,仍不肯罷休,經過無數次試驗,最終為人類嘗出了賴以生存的稻、黍、稷、麥、豆五谷及360多種草藥。

“上古有墓,漢代有陵,唐有奉祀,宋建陵廟,清定形制”,從古至今,炎帝陵祭祀從未中斷,有史可查的官方祭祀比比皆是,且都極為莊重、盛大。

“國之大事,在祀與戎”,以祭典儀式為標志的祖先崇拜,是中華傳統文化最根本的價值傳承。祭祀之儀,既有朝廷御祭(大祭)、地方政府春秋兩季時祭等官方祭祀(公祭),也有民間以文祭、物祭、火祭、樂祭、龍祭等方式的民間祭祀,且祭祀的習俗源遠流長。

每年清明、重陽時節,炎帝陵都要舉行春祭、秋祭活動,禮儀相當隆重。歷經各朝各代,炎帝陵祭祀已形成一整套既定程序,即“炎帝陵祭典”。

莊重盛大的炎帝陵祭典,成為傳承炎黃文化、凝聚民族情感的重要載體。炎帝陵祭祀,既是一場神圣的心靈交流儀式,也是一場歷史文明的對話,更是中華民族亙古不變的傳統盛事。

如今的炎帝陵祭典,是一個集音樂、舞蹈、武術、文學等多個藝術門類于一體的文化盛宴,入選國家首批非物質文化遺產名錄,獲評“全球最具影響力的十大根親文化盛事”。

擊鼓九通,鳴金九響,鳴炮奏樂。牛、羊、豬三牲抬上供桌,五彩繽紛的果蔬陸續擺上供桌,在古樸典雅的古樂曲和舞蹈表演之后,一位農民代表手持犁杖,鏵開了春天的第一犁……主祭人點燃的圣火,繼續閃耀著火焰,仿佛是從古老的刀耕火種年代傳來的贊歌。

祭祀之后,人們撰文賦詩憑吊,一些文采斐然的詩文鐫石刻碑。如今,炎帝陵園內立有歷朝歷代各個時期的石碑。那一排排石碑,就像一條長長的藝術碑廊。

“千里尋根古松蒼翠迎赤子,萬縷追思心香一炷祭炎陵”,千山萬水風塵跋涉的炎黃子孫,來這里溯源、尋根、祭祖,緬懷炎帝功德,銘記炎帝功績,秉承炎帝開拓、創新、進取、奉獻的精神,傳承、延續中華文明。