甘肅岷縣《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》中的曲牌研究

汪 雪

(1.蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué);2.蘭州大學(xué)歷史文化學(xué)院,甘肅 蘭州 730020)

“泰山娘娘”是主要流行于中國(guó)北方的女性神祇,在眾多宣揚(yáng)泰山女神信仰的寶卷中,以《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》(以下簡(jiǎn)稱《泰山寶卷》)流傳最廣、影響最大。據(jù)車錫倫先生對(duì)天津圖書館藏明萬歷年刊經(jīng)折本《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》的研究,該卷創(chuàng)編于明嘉靖、萬歷年間,由紅陽教編印①。經(jīng)過文本對(duì)比,甘肅岷縣流傳之《泰山寶卷》與天津藏同名寶卷應(yīng)屬同一母本。

據(jù)《泰山寶卷》志序記載,明王菩薩降生救世,玉帝敕封于泰山,遂書為“源流寶卷”以記修行功程,并由東京汴梁的圣光和尚資財(cái)刊布而得流傳,后張員外妻董氏施資刊造“靈應(yīng)寶卷”。從記載來看,有關(guān)泰山信仰的寶卷有兩個(gè)版本,一為“源流寶卷”,內(nèi)容以記述泰山娘娘修行為主,這部寶卷初創(chuàng)于山東。二為《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》,刊造于東京汴梁,即今河南開封。受到民間教派的推動(dòng),該寶卷流布于以大運(yùn)河為中樞的廣大區(qū)域,寶卷中泰山女神具有“護(hù)國(guó)佑民”的神格,民眾對(duì)泰山女神的崇祀極盛。

以《泰山寶卷》為代表的早期宗教寶卷最顯著的結(jié)構(gòu)特征是每卷分“品”,每品以一首曲牌開始,寶卷中所含曲牌約十至二十余首。據(jù)筆者對(duì)甘肅寶卷傳承現(xiàn)狀的全面普查,河西地區(qū)宗教寶卷寫本尚可見,然而寶卷中曲牌唱腔大多失傳,僅存者共【浪淘沙】【耍孩兒】【清江引】等寥寥數(shù)曲。

岷縣位于甘肅南部,地處青藏高原東麓與西秦嶺隴南山地接壤區(qū),相對(duì)封閉的自然環(huán)境及深厚的文化積淀,為寶卷的傳承提供了土壤,寶卷念唱活動(dòng)至今猶盛于民間街頭巷陌。筆者于2018~2019年間對(duì)岷縣地區(qū)寶卷音樂進(jìn)行了普查,收錄整理了大量寶卷中的曲牌唱腔。岷縣所傳《泰山寶卷》中共有曲牌二十五首,年逾八旬的王天祥先生與雷柱英女士②可完成全套寶卷的講唱,是甘肅地區(qū)甚至全國(guó)宗教寶卷念唱中的孤例,是研究明清時(shí)期說唱音樂中曲牌發(fā)展?fàn)蠲驳恼滟F的活態(tài)史料。

本文擬以岷縣《泰山寶卷》中的曲牌唱腔為主要研究對(duì)象,用順向梳理與逆向考察、基礎(chǔ)研究與考釋研究相結(jié)合的方法,探析《泰山寶卷》曲牌的音樂特征及組合規(guī)律,并通過與明清時(shí)期輯錄、刊刻的俗曲工尺譜以及當(dāng)代民歌、曲藝中同名曲牌的對(duì)比研究,窺覓岷縣寶卷曲牌發(fā)展衍變的軌跡,進(jìn)而結(jié)合岷縣地方音樂特征,探究寶卷中曲牌唱腔發(fā)展流播的內(nèi)在規(guī)律。

一、《泰山寶卷》曲牌概述

岷縣《泰山寶卷》共二十四品,每品開始處使用一首曲牌,依次為:【上小樓】【駐云飛】【耍孩兒】【金字經(jīng)】【側(cè)郎兒】【紅繡鞋】【朝天子】【桂子香】【黃鶯兒】【清江引】【皂羅袍】【掛金鎖】【畫眉序】【羅江怨】【傍妝臺(tái)】【一封書】【疊落金錢】【山坡羊】【寄生草】【鎖南枝】【浪淘沙】【步步嬌】【駐馬聽】【甘荷葉】,另于結(jié)尾處演唱【連環(huán)耍孩兒】一首,共計(jì)二十五首③。

中國(guó)當(dāng)代的曲牌音樂浩若煙海,既有民歌、曲藝、戲曲等聲樂曲牌,又有民間器樂曲牌,且存在大量同名異曲、同曲異名的情況。就傳承源流而言,宋元南北曲曲牌與明清俗曲發(fā)展而來的曲牌屬不同的傳承體系,在詞牌格律、音樂結(jié)構(gòu)、旋律音調(diào)、調(diào)式特征等方面具有顯著差異,兩個(gè)體系間存在曲牌同名不同宗的情況。因此對(duì)岷縣《泰山寶卷》中曲牌群的研究宜從個(gè)案入手,通過與歷史文獻(xiàn)及當(dāng)代曲牌音樂遺存的對(duì)比研究,達(dá)到考鏡該曲牌群傳播源流的目的。

二、《泰山寶卷》中的詞牌格律

曲牌的名稱俗稱“牌名”,《中國(guó)音樂詞典》中“曲牌”條記:“絕大多數(shù)的牌名和曲牌表現(xiàn)的思想感情內(nèi)容并無必然的聯(lián)系,而只是一種標(biāo)志,表明它是怎樣的曲調(diào),以及和這個(gè)曲調(diào)相應(yīng)的歌詞的特點(diǎn),包括分段(闕)不分段,每段的句數(shù),各句的字?jǐn)?shù),字的四聲陰陽,何處用韻等,即填詞時(shí)必須遵守的格律(稱為詞格)。”④曲牌是包含了“曲”與“詞”兩種因素的整體概念。“曲”與“詞”本為互見的同一體,誠(chéng)如劉熙載在《藝概》中說:“詞曲本不相離,唯詞以文言,曲以聲言耳”⑤。隨著曲牌的發(fā)展,其中“詞”的部分逐漸具有獨(dú)立性,可脫離曲牌音樂而獨(dú)立存在,稱為“詞牌”。

在曲牌的傳播過程中,音樂易于流變,而詞牌格律相對(duì)穩(wěn)定。將《泰山寶卷》中的詞牌格律與其它樂種中的同名詞牌進(jìn)行對(duì)比,可大致勾勒出寶卷中的詞牌源流概貌。由于詞牌的傳承關(guān)系較為復(fù)雜,對(duì)正格詞牌的界定往往鮮有共識(shí),本文以《九宮大成南北詞宮譜》(以下簡(jiǎn)稱《九宮》)中所刊詞牌的首闕為正格,以便于詞牌格律的比較研究與歸梳。

(一)五代時(shí)期文人詩作同宗詞牌

【浪淘沙】產(chǎn)生于唐代,在唐教坊曲及文人詩作中為七言體。南唐李煜首創(chuàng)長(zhǎng)短句【浪淘沙】,一直被學(xué)界作為該詞牌正格。在甘肅曲藝音樂的詞牌中,【浪淘沙】的格律傳承最為穩(wěn)定。現(xiàn)將三首【浪淘沙】作以對(duì)比:

南唐李煜【浪淘沙】:

窗外雨潺潺,春意闌珊,羅衾不耐五更寒。夢(mèng)里不知身是客,一晌貪歡。

《九宮》所刊第一首【浪淘沙】:

秋意晚侵尋,庭院深深,嫩涼倒入藕花心。團(tuán)扇西風(fēng)容易老,此恨難禁。⑥

《泰山寶卷》第二十一品【浪淘沙】:

長(zhǎng)者告娘娘,缺少兒郎,我造圣母供經(jīng)堂。老母慈悲可憐見,討一個(gè)兒郎。

【浪淘沙】詞牌正格的結(jié)構(gòu)為:5,4,7。7,4。《泰山寶卷》中的【浪淘沙】?jī)H最后一句多加一字。李煜詞牌一韻到底,《九宮》與《泰山寶卷》類似,都于第四句轉(zhuǎn)韻,末句歸韻。就詞牌而言,《泰山寶卷》與正格【浪淘沙】同宗,是岷縣寶卷中詞牌傳承最為久遠(yuǎn)而準(zhǔn)確的一首。

(二)元曲同宗詞牌

元曲作品主要包含兩種類型,一種是單獨(dú)清唱的散曲,另一種為雜劇劇本中使用的劇曲。同一曲牌在散曲和劇曲中的使用往往有很大差別。散曲的句式結(jié)構(gòu)及平仄較為固定,極少變化,而劇曲則根據(jù)故事情節(jié)的需要,句式結(jié)構(gòu)變化較多。元代劇曲的這種特征為寶卷所承襲,《泰山寶卷》中多見因故事呈述的需要調(diào)整詞牌句式的情況。

《泰山寶卷》中有【山坡羊】【朝天子】【清江引】【寄生草】【紅繡鞋】等眾多的元曲同名曲牌,然詞牌結(jié)構(gòu)大多不同,僅【清江引】等個(gè)別曲牌與元曲在詞牌結(jié)構(gòu)上屬同宗。以貫云石(1286~1324)所作〔雙調(diào)〕【清江引·惜別】為例:

玉人泣別聲漸杳,無語傷懷抱。寂寞武陵源,細(xì)雨連芳草,都被他帶將春去了。⑦

泰山寶卷第十品中的【清江引】的前五句基本保持了這首詞作“7,5。5,5,8。”的結(jié)構(gòu),僅最后一句少一字:

頂上娘娘慧眼觀,觀見女和男,個(gè)個(gè)在東土,戀世貪著凡,誰肯回頭早結(jié)緣。

之后,這首詞牌保持基本句式結(jié)構(gòu)重復(fù)兩次,最后一次重復(fù)時(shí),句式結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大的變化:

娘娘神通變化多,勸大眾念佛陀。超出三界外,只在一剎那,了道還元在頃刻。頃刻了道得還元,入圣超了凡。答查對(duì)上號(hào),逕直到靈山,成發(fā)正覺萬萬年。大眾回頭早念佛,不要家去磨拖,時(shí)時(shí)下觀,想靈光出五濁,拍手撻掌笑呵呵。

(三)南、北詞同宗詞牌

明代沈德符《萬歷野獲編》中,述及【山坡羊】在明代的流傳盛況:

又【山坡羊】者,李、何二公所喜,今南北詞俱有此名,但北方唯盛,愛【數(shù)落山坡羊】,其曲自宣、大、遼東三鎮(zhèn)傳來,今京師伎女,慣以充弦索北調(diào)。⑧

從上文可知【山坡羊】有南、北之分,北方更盛。【數(shù)落山坡羊】應(yīng)是【山坡羊】的曲牌變體,可見該曲牌在明代已經(jīng)發(fā)展為一個(gè)較為復(fù)雜的同名曲牌群。以《九宮》所刊第一首【山坡羊】為例:

想當(dāng)初,形孤色菜,到如今,身安心泰。荷相公,恩深意濃,感夫人,青眼相看待。我理素齋,方袍新樣裁,愿飄飖仙境持清戒。望賜慈航,脫離欲海。傷哉!菱花鏡已霾。悲哉!梅花帳不埃。⑨

依據(jù)句體結(jié)構(gòu),可將這首【山坡羊】分為8+8的上下闕:上半闕以3+4的句式結(jié)構(gòu)為特征,形成七言句的四次重疊。下半闕開始格律相對(duì)自由,以唱詞內(nèi)容為主導(dǎo),突出“理素齋”“持清戒”“脫離欲海”等宗教觀念。下半闕后半部分以2+5的句式為特征,兩次重疊。試比較《泰山寶卷》第十八品中的【山坡羊】:

圣娘娘,開言高叫,叫大眾,回光返照。一個(gè)個(gè),吃齋學(xué)好,各人念佛參大道。休要家鬧吵,把光陰錯(cuò)過了。霎時(shí)間,一病纏身,臨危皈家無倚靠。那其間,后悔修遲,呵,萬般不如念佛好,聽著若懶,修行錯(cuò)過了。聽著萬般是假,念佛為高。

詞牌上半闕延續(xù)了《九宮》的詞律結(jié)構(gòu),最后七字“各人念佛參大道”將3+4的結(jié)構(gòu)置換為4+3,下半闕則主要突出勸化、布道的宣教內(nèi)容,基本脫離了原曲牌的格律結(jié)構(gòu)。從曲牌唱腔來看,最后尤其清晰地體現(xiàn)出為突出內(nèi)容而犧牲了曲調(diào)的流暢以及結(jié)構(gòu)特征。

【山坡羊】為上半闕遵循正格,而下半闕衍變的典型詞牌。除此之外,亦有開首處不同,而詞牌主體部分依從正格的例子。有關(guān)【寄生草】詞牌的文獻(xiàn)記載最早可見于元代。《九宮》共刊有三首【寄生草】,其中第一首為3,3,8。7,7。8,8的格律:

為甚憂,為甚憂,為蕭郎一去今經(jīng)久。玉臺(tái)寶鑒生塵垢,綠窗冷落閑針繡。豈知人玉腕釧兒松,豈知人兩葉眉兒皺。⑩

《泰山寶卷》第十九品中【寄生草】為5,5,7,7,7,7的格律:

娘娘神通大,普化眾有緣。大家同把佛來念,調(diào)理救咱娘生面,答得本來還得元,目前就有靈光現(xiàn)。

《九宮》注釋中對(duì)【寄生草】各闕的格律作了疏解:

【寄生草】首闕為正體,起作三字兩句。次闕起作五字兩句。第三闕起作六字兩句。以下皆作八字句,乃增字格。[11]

從注釋可知,《泰山寶卷》所延用的是次闕開首的格律,后半闕則以“齊言”部分規(guī)整的格律為主。

(四)明清俗曲同宗詞牌

與五代時(shí)期文人詩作及宋元南北曲相比,寶卷所傳承曲牌往往與明清俗曲具有更密切的傳承關(guān)系。在諸多同名異曲的詞牌中,寶卷大多傳承于明清之際的俗曲小令。如【耍孩兒】有南詞、北詞之分,南詞為七句體,北詞為九句體,前者如元代施惠《幽閨記》,后者如王實(shí)甫《西廂記》。《泰山寶卷》第三品中【耍孩兒】的詞律結(jié)構(gòu)應(yīng)該與南、北詞均無淵源關(guān)系。

《九宮》中的第一首【耍孩兒】:

村舍曾無胥里擾,處處安耕鑿,樂豐登戶裕家饒。行春,乘白馬,桃李東風(fēng)笑。指黃犢,桑柘晴旸照。(喜)世升平人熙皞。[12]

《泰山寶卷》第三品【耍孩兒】:

大地人,去進(jìn)香,泰安州,敬娘娘,或?yàn)闋攣砘驗(yàn)槟铮驗(yàn)槟衼砘蚯笈蛴袨?zāi)難許進(jìn)香,一切萬物都了當(dāng)。

對(duì)比相傳清代鄭燮所作的山歌【耍孩兒】,與《泰山寶卷》具有相類似的詞律結(jié)構(gòu):

老漁翁,一釣竿,靠山崖,傍水灣,扁舟來往無牽絆。沙鷗點(diǎn)點(diǎn)清波遠(yuǎn),獲港蕭蕭白盡寒,高歌一曲斜陽晚。一霎時(shí)波搖金影,驀抬頭月上東山。[13]

相比較蒲松齡俚曲《墻頭記》第一回中的【耍孩兒】,依舊保持了開首處三字疊句的格律,但后半闕衍變較多:

一個(gè)母,一個(gè)公,不怕雨,不避風(fēng),為兒為女死活的掙。給他治下宅子地,還愁后日過的窮,掙錢來自己何曾用?到老來無人奉養(yǎng),就合那牛馬相同。[14]

可見《泰山寶卷》中的【耍孩兒】與清代山歌及山東俚曲中的同名曲牌同宗同源。以三字疊句開始,是該曲牌的典型特征。

《泰山寶卷》所傳承的明清俗曲中,詞格最規(guī)范者首推第二品【駐云飛】:

圣母天仙,眼觀十萬零八千,一眼都觀遍,有惡也有善。佛,善者保平安,惡者輪回,死生都串遍,善惡二字在心田。

從《金瓶梅詞話》第十一回[15]、徐霖《繡襦記》中【駐云飛】[16]詞牌的記載來看,該詞牌的詞格在明清兩代音樂的傳承中都較為規(guī)范。《九宮》所刊第一首為【駐云飛】正格:

漫感楊朱,一箭花間路不迂。竹塢人通語,石竇泉流乳。嗏!捷徑競(jìng)相趨。終南佳趣,不學(xué)希夷,驢背馱來去,門板休將鳳字書。[17]

《泰山寶卷》中的明清曲牌也存在開首處為正格,后半闕衍變的詞牌。《九宮》所刊第一首【鎖南枝】:

呈瑞縠,歡似雷。慚無寸效心愿違。辜負(fù)圣恩叨,幸逢樂歲兆真祺。繪圖兒,貢丹墀,萬千秋,傳佳瑞。[18]

《泰山寶卷》第二十品【鎖南枝】:

合堂眾,側(cè)耳聽,聽說娘娘顯神通,隨處度眾生。天下人進(jìn)香,九籽要十成。圣娘娘拖出火坑,阿彌陀佛,拖出火坑。

從詞律結(jié)構(gòu)來看,《泰山寶卷》中的【皂羅袍】似乎與《九宮》無直接聯(lián)系。《九宮》中的第一首【皂羅袍】:

紫霧紅云環(huán)繞,近微垣深處,非煙縹緲。花肥枝瘦共推敲,仁風(fēng)到處蘇枯槁。少甚么鳳巢阿閣,麟游近郊玉階朱草,金戺白茅。今日里呈祥獻(xiàn)瑞瞻天表。[19]

《泰山寶卷》第十一品【皂羅袍】:

圣娘娘開言高叫,眾神祗你得知道,那里賢人把香燒,我耳又熱來眼又跳,巡香童子瞧上一瞧。或求兒女,或求財(cái)冢,或有痛患,把我禱告,佛,察清報(bào)得我知道。

然而對(duì)比陳大聲的《風(fēng)兒疏剌剌》中的【皂羅袍】,可發(fā)現(xiàn)這首詞牌上半闕與《九宮》類似,下半闕與《泰山寶卷》同源:

翠被今宵寒重,聽蕭蕭落葉,亂走簾櫳。堆枕香云任鬅松,不知溜卻金釵鳳。惱人階下,凄凄候蟲,驚心樓上,當(dāng)當(dāng)曉鐘。無端畫角聲三弄。[20]

綜上所述,岷縣傳《泰山寶卷》中,上承五代時(shí)期文人詩作中的詞牌,包含宋元南北曲詞牌,同時(shí)以明清時(shí)期俗曲為其主體。同宗詞牌的流變多體現(xiàn)為前半闕格律較為穩(wěn)定,后半闕易于流變,亦有前半闕變化而后半闕規(guī)范者。

三、《泰山寶卷》中的曲牌音樂研究

中國(guó)傳統(tǒng)曲牌發(fā)端于隋唐,傳承于宋元,盛于明清,其中既包含宋元南北曲,亦有明清俗曲小令,至清乾隆年間編纂《九宮大成南北詞宮譜》之際,時(shí)興小曲已徹底融入整個(gè)曲牌體系中。明清曲牌集成的編纂均以整理集結(jié)為主,未對(duì)曲牌的采錄地及時(shí)間作以考訂。《中國(guó)民間歌曲集成》及《中國(guó)曲藝音樂集成》等著作的完成,為我們重新梳理、探究曲牌的發(fā)展、傳播路徑及衍變狀貌提供了便利。

本文首先集合《泰山寶卷》與各類音樂集成中的同名曲牌,歸納、梳理其“源流”特性,繼而對(duì)寶卷中曲牌的音樂結(jié)構(gòu)、曲調(diào)特征、襯詞特點(diǎn)、節(jié)奏音型等方面進(jìn)行專題研究。依據(jù)曲牌音樂中的顯著特征,本文將《泰山寶卷》中的曲牌分為四種類型。

(一)傳承有序的曲牌

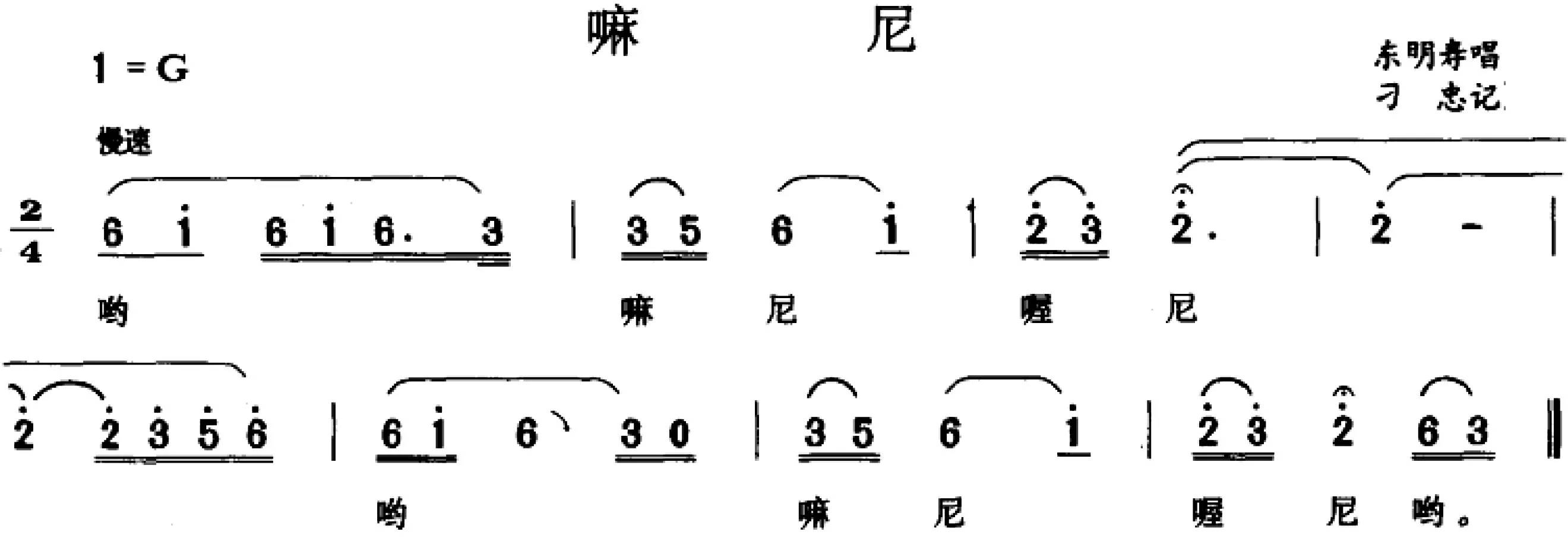

在《泰山寶卷》的眾多曲牌中,【浪淘沙】與【駐云飛】的詞牌格律傳承最為規(guī)范,其曲牌唱腔亦傳承有序。以【浪淘沙】為例,其曲牌唱腔具有鮮明的個(gè)性特征,以長(zhǎng)短句構(gòu)成一個(gè)不方整的樂段,詞曲之間契合較好,末尾無接佛,末句重復(fù)一次作為結(jié)尾(譜例1)。在岷縣范圍內(nèi)所流傳的眾多同名曲牌,唱腔基本一致[21]。

譜例1

現(xiàn)將岷縣與甘肅張掖市甘州區(qū)、河北撫寧縣[22]及《九宮》中的同名曲牌作以比較(譜例2):

譜例2

上方三首曲牌具有相類似的句式結(jié)構(gòu),首句均由一個(gè)向上方的四度跳進(jìn)開始,以四度向下跳進(jìn)結(jié)束,盡管唱腔細(xì)節(jié)上有所差別,但在旋律的基本輪廓及結(jié)束音上保持一致,均以“l(fā)a-re-mi”為核心音調(diào),這三首曲牌應(yīng)屬于同一曲牌母體發(fā)展而來的同宗曲牌,其中河西地區(qū)與岷縣的唱腔更為接近。

眾所周知,明清時(shí)期山東、河南、河北等地是民間教派活動(dòng)最為頻繁的地區(qū),同時(shí)也是明清俗曲最為發(fā)達(dá)的地區(qū),《泰山寶卷》中【浪淘沙】的曲牌音樂當(dāng)與山東、河南、河北等地的音樂文化傳統(tǒng)有密切聯(lián)系。

(二)同一曲調(diào)填詞的曲牌群

寶卷中存在多個(gè)詞牌運(yùn)用同一個(gè)曲調(diào)(或其變體)演唱的情況,這樣的曲調(diào)母體共有兩首,可依據(jù)曲調(diào)母體,將曲牌分為兩組。第一組包含【朝天子】【桂子香】【掛金鎖】三首詞牌,曲調(diào)旋律富有歌唱性,采用六聲C羽調(diào)式(加變宮),在多個(gè)詞牌的演唱中幾乎無變化,僅就部分即興的裝飾音有所不同(譜例3)。

譜例3

從樂譜可見,這首樂曲本為一個(gè)由上、下兩句構(gòu)成的方整型樂段,整體形成一個(gè)“起承轉(zhuǎn)合”的結(jié)構(gòu)。一般而言,此類曲調(diào)更適宜配以兩句齊言唱詞。在《泰山寶卷》中,這三首詞牌為長(zhǎng)短句,唱詞與曲調(diào)本不相宜。在詞牌與唱腔的結(jié)合中,曲牌唱腔較為固定化,唱詞較為靈活,演唱者通過即興加入襯詞,使上下兩句接近齊言,以契合曲調(diào)的旋律及重音:

【朝天子】:大地(的)賢良(呀),敬奉娘娘(呀),泰山(的)去把(呀),香來(的)降(呀)……

【桂子香】:焚香(的)發(fā)愿(呀),神明照(的)鑒(呀),修行(的)人(們呀)答本實(shí)(的)心(呀)……

【掛金鎖】:刊板(的)功德(呀),比山猶還(的)重(呀),留下(的)真經(jīng)(呀),老少男女誦(呀)……

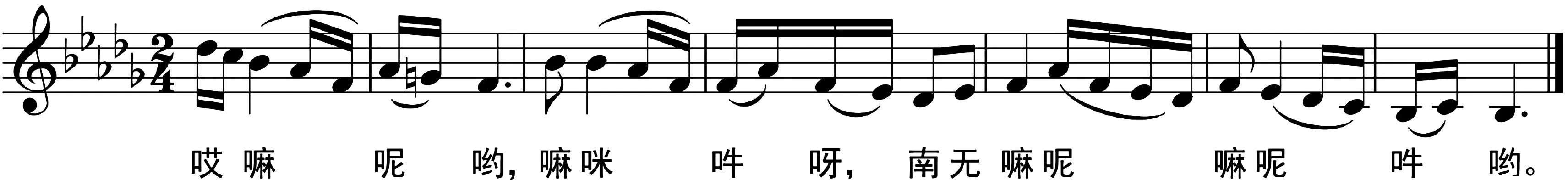

在曲牌演唱間隙及末尾,這一曲調(diào)還需填入類似佛教咒語的語匯,同時(shí)加以襯詞演唱數(shù)次:

南無(的)嘛呢(呀),嘛咪嘛咪吽(呀)……

第二組包含【側(cè)郎兒】【一封書】【駐馬聽】三首詞牌。這三首詞牌的詞句結(jié)構(gòu)差距較大,但有一個(gè)共同的特征,均敘事性不強(qiáng),首句都以“圣娘娘”“娘娘”等尊號(hào)開始(譜例4):

【側(cè)郎兒】:圣娘娘,圣娘娘,勸化天下眾賢良,孝了爺來敬了娘,免了災(zāi)殃,免了災(zāi)殃。佛究竟當(dāng)人往西方。

【一封書】:娘娘勸大地人,貧富貴賤各守心,命有天佛就加護(hù),命無使斷脊梁觔。實(shí)情話說與君,萬般由命不由人。

【駐馬聽】:圣母娘娘顯大神通,度賢良,天下男女進(jìn)明香,虔誠(chéng)有感把香降,滅罪消殃,滅罪消殃。皈家認(rèn)祖,到了靈山會(huì)上。

譜例4

三首詞牌的首句第1~2小節(jié)都具有吟誦性質(zhì),形成一個(gè)持續(xù)下行的核心動(dòng)機(jī),第3~4小節(jié)是對(duì)動(dòng)機(jī)的變化模進(jìn),模進(jìn)開頭使用五至六度大跳,加強(qiáng)了吟誦的語氣,具有歌頌贊詠的效果(譜例5)。

譜例5

由于詞牌結(jié)構(gòu)差距較大,因此樂曲的后半部分變化較多,唱腔相對(duì)自由,不似上一曲固定化。三首曲子均為雅樂羽調(diào)式,重用變宮音,常出現(xiàn)在句首及大跳的位置,而變徵音僅作為經(jīng)過音使用。

眾所周知,中國(guó)傳統(tǒng)曲牌具有程式性的特征,體現(xiàn)為每一首曲牌都具有一個(gè)獨(dú)特的基本調(diào),作為一首獨(dú)立的音樂作品,具有與詞牌相適應(yīng)的樂句結(jié)構(gòu)、旋律線條及曲式結(jié)構(gòu)。基本調(diào)在傳播流變過程中,會(huì)在音階、調(diào)式、旋律等方面產(chǎn)生變異,從而形成一個(gè)龐大的同宗曲牌體系;完成“一詞一曲”至“一詞數(shù)曲”的發(fā)展歷程。而岷縣寶卷中存在的“數(shù)詞共用一曲”的情況,應(yīng)不是曲牌自然流變的結(jié)果,而是在寶卷的流傳過程中,文本傳承與曲牌音樂傳承不同步,導(dǎo)致部分曲牌音樂失傳,在演唱時(shí)擇取現(xiàn)有音樂素材,套用于多首詞牌中,對(duì)句法、曲式結(jié)構(gòu)不相宜的部分加以改編,或加襯詞以適應(yīng)音樂,或自由地改變音樂以適應(yīng)唱詞,從而形成上述兩組曲牌的音樂模式。

這兩組曲牌在音樂特點(diǎn)及詞曲結(jié)合方面不同于寶卷中的其它曲牌,其差異主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:

第一,這兩組曲牌均為羽調(diào)式,并以“l(fā)a-mi-sol-si”為核心音級(jí)貫穿全曲。在以“秦聲”為基礎(chǔ)的秦隴音樂色彩區(qū),“商系統(tǒng)”與“徵系統(tǒng)”具有典型意義,而羽調(diào)式相對(duì)較少。值得注意的是,由于地緣關(guān)系,岷縣在歷史上一直處于漢藏之間政治交往及移民互動(dòng)非常頻繁的地帶,使得該地區(qū)成為藏文化與漢文化交流融匯之地。

藏族音樂可分為衛(wèi)藏、康巴、安多三大色彩區(qū),與岷縣毗鄰的甘肅甘南藏族自治州以及與甘肅接壤的青海省眾多州縣,均屬于安多色彩區(qū)。據(jù)王耀華先生研究,這三大色彩區(qū)的民間音樂均以羽類色彩調(diào)式為主,變宮音往往出現(xiàn)在較重要的位置,且不以小二度連接,常作大二度、小三度進(jìn)行[23]。這兩組曲牌的調(diào)式及偏音特征鮮明地體現(xiàn)了這一點(diǎn)。

中國(guó)北方的寶卷音樂主要傳承于甘肅的河西走廊與岷縣,青海地區(qū)流行的“嘛尼調(diào)”是與寶卷同源的說唱音樂類型,嘛尼調(diào)以徵調(diào)式與羽調(diào)式為主,“l(fā)a-re-mi-sol”是其音階中的核心音級(jí)。如青海互助土族自治縣嘛尼唱腔(譜例6[24]):

譜例6

譜例7

第三,兩組曲牌在演唱中間或結(jié)尾處需要加入和佛,和佛句的唱詞是佛教六字真言“唵嘛呢叭咪吽”的衍變。從調(diào)式音階、節(jié)奏音型及旋律線條看,和佛與曲牌主體部分保持一致,如第二組唱腔曲尾的和佛句(譜例8):

譜例8

六字真言作為佛教咒語,廣泛傳承于密宗盛行的區(qū)域。河西及江蘇常州的寶卷和佛常用“南無阿彌陀佛”,未見有六字真言。以六字真言用于寶卷和佛,為岷縣寶卷及青海嘛尼調(diào)所獨(dú)有,這與岷縣地區(qū)長(zhǎng)期受藏傳佛教文化的影響有關(guān),寶卷中的和佛唱腔,或出于藏傳佛教的唄贊音調(diào)。

綜上所述,這兩組曲牌均使用羽調(diào)式,以切分節(jié)奏為最主要的節(jié)奏音型,演唱較為自由,常以重音后置的拖腔結(jié)束樂句,具有吟誦性質(zhì)。其音樂風(fēng)格及和佛唱詞與藏文化有密切聯(lián)系。

(三)共用核心動(dòng)機(jī)的曲牌群

在岷縣寶卷之中,存在許多同名異曲的曲牌,如【寄生草】,其詞格結(jié)構(gòu)類似,但音樂完全不同[26],而【皂羅袍】則詞曲都不同源[27],對(duì)這類曲牌源流的探究有很大的難度。在對(duì)《泰山寶卷》中的曲牌進(jìn)行的橫向比較后發(fā)現(xiàn),有一類曲牌存在眾多的共性特征,主要體現(xiàn)為:

第一,唱腔缺乏傳統(tǒng)曲牌應(yīng)有的獨(dú)立性及獨(dú)特性,主題不突出,旋律性不強(qiáng);第二,樂曲的句式結(jié)構(gòu)是為了配合詞牌句式而刻意為之,句式結(jié)構(gòu)不規(guī)整,缺乏有機(jī)的結(jié)合;第三,常見多個(gè)曲牌用同一素材作為樂句開頭,即“同頭”;第四,多個(gè)曲牌重復(fù)使用同一素材作為終止,或使用這一終止的變體,即“同尾”;第五,商音是音階中最核心的音級(jí)。

這類曲牌共包含十一首:【金字經(jīng)】【皂羅袍】【畫眉序】【羅江怨】【傍妝臺(tái)】【疊落金錢】【山坡羊】【寄生草】【鎖南枝】【步步嬌】【甘荷葉】。在這一曲牌群中,筆者試圖找出“同頭”“同尾”的“核心動(dòng)機(jī)”,以便于探究曲牌之間的衍變規(guī)律,通過反復(fù)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)【甘荷葉】一曲的主題較為凝練,可從其第二個(gè)樂句中抽取出三個(gè)最重要的音樂動(dòng)機(jī)(譜例9),一為“頭(a)”,一為“尾(c)”,一為“中間材料(b)”(譜例9)。

譜例9

第一、第二樂句以上行動(dòng)機(jī)a作為開始,下行動(dòng)機(jī)b作為終止,中間使用“角、徵”兩音交替,最終落于商音的動(dòng)機(jī)c,從而構(gòu)成了這一曲牌群中的三個(gè)核心動(dòng)機(jī),而這三個(gè)動(dòng)機(jī)均以商音為核心。

三個(gè)動(dòng)機(jī)在全曲中的運(yùn)用以裝飾性變奏、模進(jìn)等手法為主。第三句的開頭是c 動(dòng)機(jī)向上五度的模進(jìn),這種手法類似于“頂針”,以上句末尾作為下句開頭。在第四個(gè)樂句中,通過b動(dòng)機(jī)的兩次變奏與反復(fù),擴(kuò)充樂句結(jié)構(gòu),以滿足唱詞的需要。

從唱詞與樂曲的結(jié)合來看,前兩句唱詞為齊言,樂句亦為方整的平行結(jié)構(gòu),第三句開始,當(dāng)雜言歌詞出現(xiàn)時(shí),則通過核心動(dòng)機(jī)的堆積、拼貼及擴(kuò)充手法,以契合長(zhǎng)短句的唱詞。這樣的創(chuàng)作手法貫穿于這一組的十一首曲牌之中,下表中簡(jiǎn)要列舉三個(gè)動(dòng)機(jī)的發(fā)展情況,囿于篇幅,僅擇幾例簡(jiǎn)要展示之(表1):

表1 核心動(dòng)機(jī)在各曲中的發(fā)展

明代李開先所著《李中麓閑居集》中,留存有他所輯錄的俗曲集《市井艷詞》的序文,其中提及【山坡羊】與【鎖南枝】二曲的音樂特征:

憂而詞哀,樂而詞褻,此今古同情也。正德初尚【山坡羊】,嘉靖初尚【鎖南枝】,一則商調(diào),一則越調(diào)。商,傷也;越,悅也,時(shí)可考見矣。[28]

可知分別流行于明正德、嘉靖年間的這兩首民間俗曲,【山坡羊】風(fēng)格憂傷,【鎖南枝】曲調(diào)歡悅。在岷縣《泰山寶卷》中,這兩首曲牌的風(fēng)格特征已不鮮明。可推測(cè)這一組龐大的曲牌群,是由一個(gè)母體發(fā)展衍變而來的同宗曲牌群體。

此外,【耍孩兒】的核心動(dòng)機(jī)由“徵—變宮”“宮—角”兩組大三度的音程構(gòu)成。【上小樓】主題句動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)與【耍孩兒】類似(譜例10)。

譜例10

然而在【耍孩兒】中,依舊可以看到上一組曲牌中核心動(dòng)機(jī)的運(yùn)用。其中第二個(gè)樂句以a動(dòng)機(jī)開始,繼而使用同一音型的四次模進(jìn),最終落于c動(dòng)機(jī)終止。曲牌之中亦有c及b的音樂材料(譜例11)。

譜例11

(四)說唱型曲牌群

聲調(diào)是漢語音節(jié)重要的音韻因素,為了準(zhǔn)確表意,依字行腔是漢字音節(jié)入樂所恪守的原則。正如明代魏良輔在《曲律》中所言:

五音以四聲為主,四聲不得其宜,則五音廢矣。[29]

在《泰山寶卷》中,唱詞曲調(diào)與方言聲調(diào)之間存在清晰的依存關(guān)系,曲牌的行腔體現(xiàn)出“口語化”的傾向,整體具有吟誦的效果。最顯著的是【紅繡鞋】【黃鶯兒】【清江引】三首曲牌。

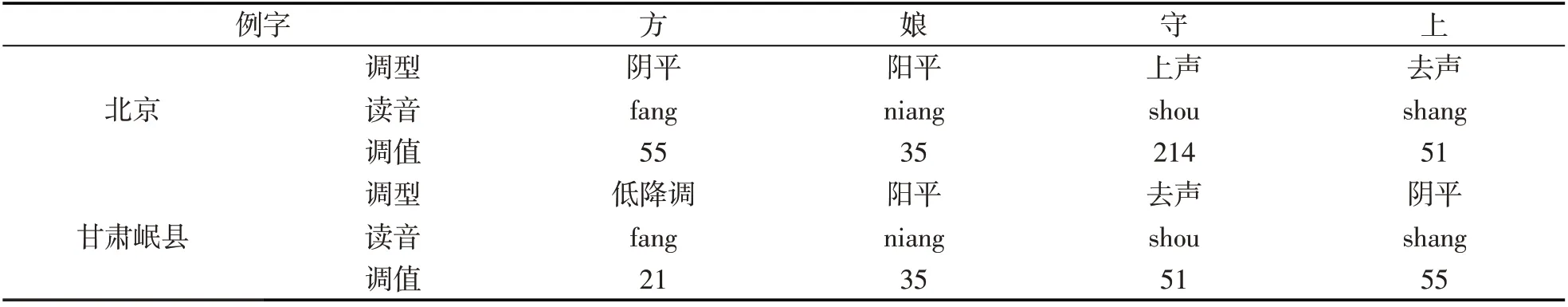

在普通話中,漢字的讀音可依據(jù)高低升降的調(diào)值分為四種調(diào)型:高平55調(diào)、高升35調(diào)、低降后升214調(diào)、高降51調(diào),即陰平、陽平、上聲、去聲四種聲調(diào)[30]。筆者將岷縣方言的調(diào)值測(cè)定如下:

表2 北京話與甘肅岷縣方言調(diào)值測(cè)定表

經(jīng)測(cè)定可知,普通話與岷縣方言中的陽平調(diào)值相同,普通話的上聲與去聲字分別讀去聲與陰平,岷縣方言中無上聲,取而代之的是音值為21的低降調(diào)。現(xiàn)將岷縣方言的調(diào)值標(biāo)注于唱詞之下,以對(duì)比旋律與調(diào)值之間的聯(lián)系(譜例12):

譜例12

曲牌中單個(gè)字的腔格包括腔頭和腔尾兩個(gè)部分。在這首曲牌中,一字多音的字在行腔時(shí),腔頭、腔尾的設(shè)計(jì)與聲調(diào)的腔值大體相當(dāng),升調(diào)與降調(diào)的字尤為明顯。一字一音的字,僅有腔頭而無腔尾,其音調(diào)的高低取決于與前方字之間的相對(duì)音高。在曲牌中,曲詞的節(jié)奏是由板眼控制的,詞組的首字往往出現(xiàn)在“板”上,第二字多在“眼”上,詞句的末字大多為降調(diào),在曲調(diào)上配以下行的音調(diào)。

通過對(duì)比,可見單獨(dú)字的音韻與方言的語調(diào)十分契合,旋律線條也基本配合了語調(diào)整體的抑揚(yáng)頓挫。有兩處旋律與語調(diào)不相合者,均出現(xiàn)在句尾,其中“善男信女同結(jié)良緣”句,是需要配合結(jié)束于商音的旋律走勢(shì)。而“赴靈山”三字所采用的曲調(diào),是多個(gè)曲牌共用的固定化的和佛曲調(diào),這三個(gè)字的曲調(diào)與語調(diào)完全沒有聯(lián)系,更加突出了全曲其余唱詞與方言聲調(diào)的關(guān)系。事實(shí)上在這三字之前的“增福延壽久后”就已經(jīng)大體脫離語調(diào)限制,為流暢地銜接和佛句做準(zhǔn)備了。

結(jié)論

岷縣《泰山寶卷》中詞牌的格律與五代時(shí)期文人詩作、宋元南北詞及明清俗曲均有傳承關(guān)系,并以明清俗曲為主體。在寶卷的傳播過程中,詞牌文本與曲牌唱腔的傳播體現(xiàn)出不對(duì)等的狀貌,詞牌更為穩(wěn)定,曲牌流變較多。岷縣《泰山寶卷》中曲牌的唱腔整體上體現(xiàn)出腔短字密的特征,以七聲音階為主,重用變宮音。

依據(jù)詞曲的特點(diǎn),可將岷縣《泰山寶卷》中的曲牌分為四種類型,其各自特征分述如下:其一,傳承有序的曲牌與河西寶卷及河北民歌中的曲牌唱腔同宗,這與明清時(shí)期山東、河南、河北等地民間教派的發(fā)達(dá)有密切聯(lián)系,該曲牌唱腔極有可能是山東、河南、河北等地曲牌音樂流播的結(jié)果。其二,同一曲調(diào)填詞的曲牌是因曲牌音樂失傳,故而在演唱時(shí)將同一曲調(diào)套用于多首詞牌中。常用手法為加以襯詞或改編旋律、曲式結(jié)構(gòu),使詞曲相宜。根據(jù)調(diào)式、偏音用法、切分節(jié)奏、和佛唱詞等特征,可推定這類曲牌唱腔與安多藏區(qū)的音樂文化有密切聯(lián)系。其三,共用核心動(dòng)機(jī)的曲牌在音樂風(fēng)格上缺乏獨(dú)立性,其音樂素材、調(diào)式特征、節(jié)奏上體現(xiàn)出統(tǒng)一性,常以商音或大三度音程為核心動(dòng)機(jī)進(jìn)行變奏或發(fā)展,從而形成“同頭”或“同尾”的效果。其四,說唱型曲牌中,唱詞的曲調(diào)與方言的聲調(diào)之間存在清晰的依存關(guān)系,其曲調(diào)是方言語調(diào)旋律化的結(jié)果,體現(xiàn)出“以字定腔”的特征。

綜上所述,岷縣《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》中的曲牌在格律及聲腔上體現(xiàn)出對(duì)明清時(shí)期寶卷曲牌音樂的傳承,其文本傳承與音樂流播存在不對(duì)等現(xiàn)象。曲牌音樂整體受到地方民間音樂、方言語調(diào)及漢藏文化交流融合的影響,多有衍變與創(chuàng)編,從而形成了一個(gè)音樂構(gòu)成較為復(fù)雜的曲牌群,對(duì)明清時(shí)期說唱音樂在我國(guó)西北地區(qū)的發(fā)展?fàn)蠲簿哂幸欢ù硇院蛡鞒幸饬x。

注釋:

①車錫倫《明代西大乘教的〈靈應(yīng)泰山娘娘寶卷〉》,載于《揚(yáng)州師院學(xué)報(bào)》(社會(huì)科學(xué)版)1993年第04期,第61-66頁。

②該寶卷由王天祥先生演唱、雷柱英女士和佛。王天祥,男,1936 年生于甘肅省岷縣岷陽鎮(zhèn)龔家堡村。雷柱英,女,1940年生于甘肅岷縣,王天祥妻子。

③由筆者記譜的《靈應(yīng)泰山娘娘寶卷》全套曲牌刊載于張潤(rùn)平《岷州寶卷集成》(十冊(cè)),甘肅文化出版社2020年版。

④中國(guó)藝術(shù)研究院音樂研究所《中國(guó)音樂詞典》,人民音樂出版社,1984年10月版,第321頁。

⑤劉熙載《藝概》,上海古籍出版社1978年版,第132頁。

⑥《九宮大成南北詞宮譜》,天津古籍出版社1998年7月版,第1380頁。

⑦蔣星煜、張溦《元曲一百首》,上海古籍出版社,1997年1月版,第45頁。

⑧[明]《萬歷野獲編》,中華書局1959年2月版,第647頁。

⑨《九宮大成南北詞宮譜》,天津古籍出版社1998年7月版,第3323-3324頁。

⑩《九宮大成南北詞宮譜》,天津古籍出版社1998年7月版,第384-385頁。

[11]《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》,天津古籍出版社1998年7月版,第386頁。

[12] 劉崇德《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》,天津古籍出版社1998年7月版,第699頁。

[13]《中國(guó)民間歌曲集成·江蘇卷》,中國(guó)ISBN中心1998年8月版,第703-708頁。

[14] 劉曉靜《〈聊齋俚曲〉的曲牌運(yùn)用情況》,《蒲松齡研究》2003年第02期,第72頁。

[15] 蘭陵笑笑生《金瓶梅詞話》,人民文學(xué)出版社1985年5月版,第124頁。

[16]《中國(guó)曲學(xué)大辭典》,浙江教育出版社1997年12月版,第787頁。

[17]《九宮大成南北詞宮譜》,天津古籍出版社1998年7月版,第681-682頁。

[18] 劉崇德《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》,天津古籍出版社1998年7月版,第3817頁。

[19] 劉崇德《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》,天津古籍出版社1998年7月版,第29-30頁。

[20] 馮光鈺《中國(guó)歷代傳統(tǒng)曲牌音樂考釋(選載之四)》,載于《樂府新聲》(沈陽音樂學(xué)院學(xué)報(bào))2007年第4期,第99-109頁。

[21] 見《中國(guó)曲藝音樂集成·甘肅卷》,中國(guó)ISBN中心2006年7月版,第782頁。

[22] 見《中國(guó)民間歌曲集成·河北卷》,中國(guó)ISBN中心1998年版,第969頁。

[23] 王耀華《中國(guó)民族音樂》,上海音樂出版社、人民音樂出版社2008年版,第272頁。

[24]《中國(guó)民間歌曲集成·青海卷》,中國(guó)ISBN中心1998年10月版,第752頁。

[25]《中國(guó)曲藝音樂集成·青海卷》,中國(guó)ISBN中心1998年10月版,第126-127頁。

[26]《中國(guó)曲藝音樂集成·甘肅卷》,中國(guó)ISBN中心2006年7月版,第783頁。

[27]《中國(guó)曲藝音樂集成·甘肅卷》,中國(guó)ISBN中心2006年7月版,第780頁。

[28][明]李開先《李中麓閑居集》,明萬歷刻本。

[29][明]魏良輔《曲律》,《中國(guó)古典戲曲論著集成》第5冊(cè),第5頁。

[30] 唐作藩《音韻學(xué)教程》,北京大學(xué)出版社2002年8月版,第56頁。