遠古“巨貓”

近日,一只37米長的“巨貓”在社交平臺上火了,它實際上是秘魯納斯卡沙漠上的一幅地畫。在秘魯南部的潘帕斯平原上,還分布著許多大小不一的地畫,其中,最大規模的一幅地畫跨度超過500米。1994年,納斯卡地畫群被聯合國教科文組織列為世界遺產,當時只有30幅地畫被發現,如今已有900多幅地畫被發現。地畫中以動物和植物圖案居多。

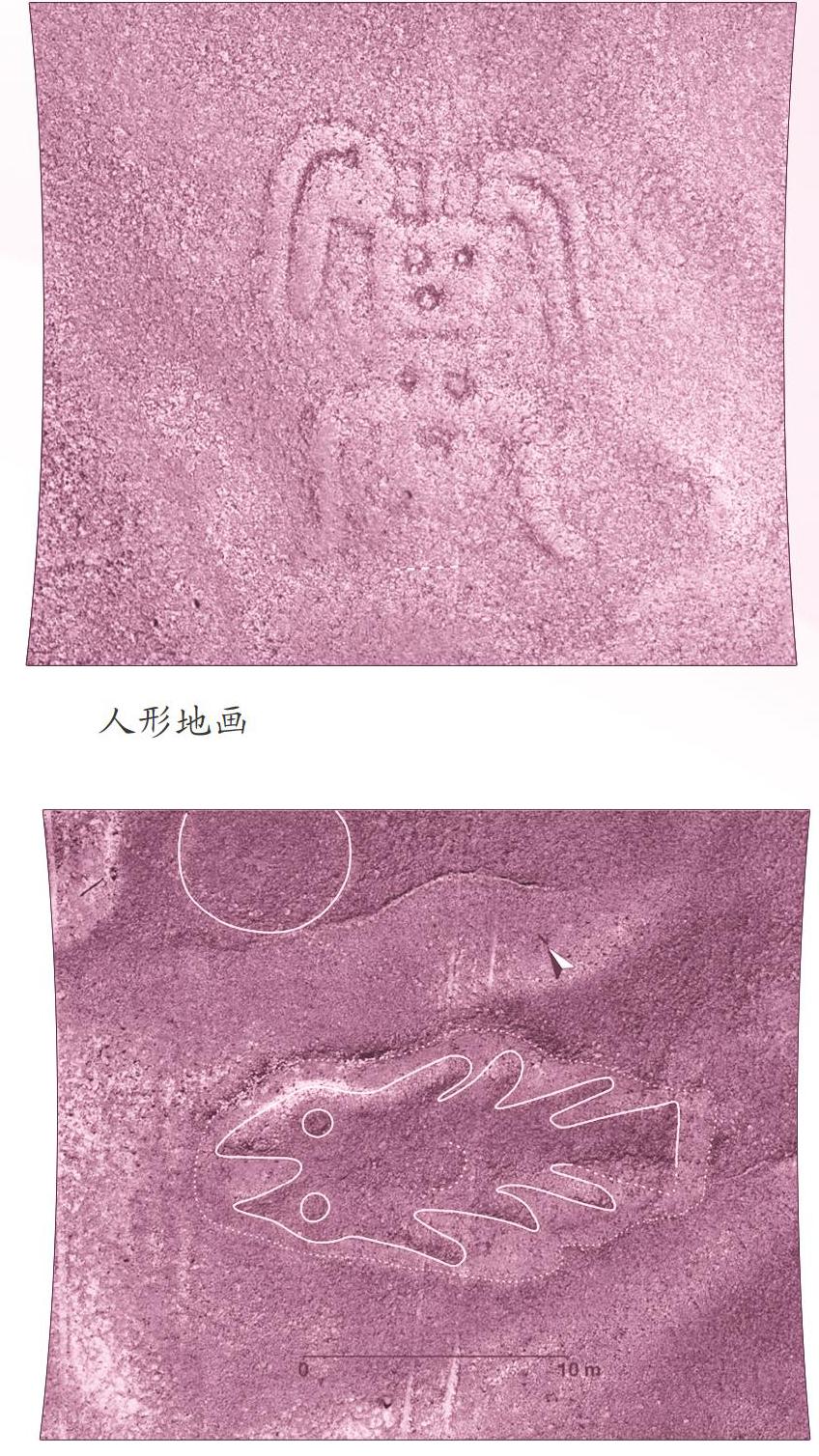

為了將這些圖像蝕刻到大地上,遠古畫師們清除了土壤中深色的表面沉積物,從而形成了淺色的線條。事實上,照片中清晰的圖形輪廓,是經過好幾天人工清潔和修復的結果。而在此前,當地工作人員偶然發現這片地畫時,圖形模糊得幾乎不可辨別。

除此之外,由于位于易受自然侵蝕影響的陡峭斜坡上,這只“巨貓”還面臨著消失的危險。自然侵蝕威脅著所有散布在沿海干旱平原上的地畫,這些地畫中大多數地畫線條的蝕刻深度僅為10厘米至30厘米,很容易遭受山洪、強風或人為的破壞。

納斯卡地畫遺址的首席考古學家Johny表示,這幅誕生于2500至1800年前的巨型貓像地畫,看起來很像是帕拉卡斯文化中的貓圖案,這種圖案流行于公元前500年至公元200年間,比納斯卡文化早幾個世紀。

“巨貓”身份依舊成謎

目前,考古學家還不確定當時的制作者試圖描繪的是哪個物種,但可以肯定的是,這只貓絕不是如今我們喜歡的那種現代家貓。這個問題的答案或許將告訴我們遠古人類創造這幅地畫的目的,以及帕拉卡斯文化中的世界觀。

在此之前,一些動物考古學家曾研究過納斯卡山脈中的16個鳥形圖案地畫,這些地畫主要完成于帕拉卡斯晚期和納斯卡時期(約2400至1300年前)。他們發現,其中一個圖案屬于隱蜂鳥亞科,這種鳥生活在當地東北方向約1 400千米外的森林中。他們還辨認出了生活在沿海地區的鵜鶘和一種最有可能是鸚鵡幼鳥的圖案。即使最后沒能把16個圖案所描繪的物種都找到,這項研究仍提出了有意思的結論:地畫中所描繪的許多物種,實際上生活在遠離納斯卡的地方——不知為何,這些古代藝術家對異域的鳥比對本地的鳥更感興趣。

當時,為了識別地畫中鳥的種類,考古學家分析了鳥尾形狀、腳趾數量,以及身體不同部位的比例等細微的線索。如今,研究者或許也能根據這只巨貓的大眼睛、大耳朵、尾巴上的一排小斑點、背部的形狀和側面的大斑塊等特點,確定它是什么物種。

地畫是用來干什么的

去年,日本山形大學的考古團隊把大量納斯卡沙漠的高分辨率航拍照片交給IBM的人工智能處理,算法基于圖像形狀和明暗對比等搜索特征,找出了幾種可能是地畫的圖案。山形大學的考古團隊結合實地考察發現,相對較小的地畫圖案,描繪的大多是動物和人,它們更可能出現在山坡上或人們走過時能清楚看到的地方;而較大的地畫描繪的一般是抽象幾何圖形,它們散布在沙漠表面并延伸數百米,只有當人們身處高處俯瞰大地時才能看清。

該團隊據此提出,較小的地畫可能是用來做路標的,而較大的地畫則可能是某種儀式的一部分。為了驗證這個想法,他們計劃使用一種機器學習算法來分析不同類型的圖案的分布模式。

另一種觀點認為,“巨貓”和其他較小的地畫是由較早出現的文化(例如帕拉卡斯文化)所創造的,而沙漠上較大的地畫則屬于較后出現的納斯卡文化。有考古學家指出,山坡上的許多小型地畫和帕拉卡斯文化中的紡織圖案有很多相似之處,比如人和鳥類的圖像。

總之,這幅遠古“巨貓”地畫畫的是什么動物,由誰所創造,繪制目的何在,這一連串的問題目前還沒有確切的答案,納斯卡地畫群的身世之謎也仍有待揭曉。不過,每多一幅地畫被發現,就多了一塊拼湊答案的碎片,至于還有多少碎片沒被發現,就只有時間才知道了。