鹽堿區冬棗種植戶水肥一體化技術采納意愿

焦源 趙玉姝

摘要:水肥一體化技術能夠恢復鹽堿區生態系統穩定,在節省自然資源投入的同時提高冬棗種植經濟效益。通過對陜西省渭南市大荔縣冬棗種植戶的問卷調研,利用多元有序回歸方程和解釋結構模型,考察農戶對水肥一體化技術采納意愿及影響因素間的交互關系。結果表明,農戶對水肥一體化技術采納意愿不強,其中農戶受教育程度、家庭農業純收入、參與合作社農戶、經濟效益認知、冬棗價格、技術試驗與有機肥補貼是主要影響因素;影響因素之間存在層級結構及交互作用路徑,作為深層根源因素的農戶受教育程度和家庭農業純收入對冬棗種植戶水肥一體化技術采納起決定性作用,并在此基礎上提出相關建議對策。

關鍵詞:鹽堿區;冬棗種植;水肥一體化技術;采納意愿;陜西省

中圖分類號:F323.3文獻標志碼:A

文章編號:1002-1302(2021)01-0218-06

作者簡介:焦源(1986—),男,山東濰坊人,博士,副教授。主要從事農業經濟理論與政策研究。E-mail:jyys_0211@126.com。

內陸荒漠水資源貧乏的現狀導致土壤鹽漬環境逐步衍生,這種低滲透高鹽堿的自然地理環境成為干旱半干旱區農業發展的致命性限制因素[1]。而歷史傳統形成的淡土植物無法在鹽堿區域廣泛種植,又加劇了傳統農業背景下的人地矛盾與生存危機。得益于農業科技的進步與推廣,鹽堿環境下多類鹽生植物的馴化及利用漸漸改變人們對“白色荒漠”的傳統認知,鹽堿區農業生產不但能夠保障糧食安全,也有利于恢復鹽堿荒漠生態系統,實現經濟發展與環境保護的雙重紅利。冬棗作為鹽堿區的主要經濟作物,是產業結構調整與農民收入提升的突破口。但受水資源稟賦缺乏、中重度鹽堿生長能力偏弱、高肥料養分需求明顯等因素影響,水肥一體化技術在冬棗種植過程中尤為關鍵。水肥一體化技術是指以水為載體,通過灌溉系統將肥料養分直接輸送至植株根部,以維持營養的低濃度持續供應并減少樹體對土壤礦物的依賴。須要強調的是,常態化的農戶兼業行為導致農村優質勞動力大量流失,農村留守人員以老人和婦女為主,受教育程度偏低與思想意識保守的缺陷將直接影響現代化農業技術的使用。以水肥一體化為代表的新型綠色農業技術面臨綜合效益突出同施用主體缺位的窘境。現有文獻對農戶水肥一體化技術施用問題進行了大量深入的研究。理性小農經濟屬性決定了其采納某類新技術的標準在于新舊技術成本收益的縱向比較[2];受種植成本因素影響,農戶對水肥一體化服務價格十分敏感[3];肥料與設備購置補貼政策變量的彈性系數較高,表征政府補貼對農戶采納這一技術具有明顯的促進作用[4];受教育水平影響,一方面體現農戶熟練掌握與有效使用新型農業技術的能力[5],另一方面反映農戶勇于接受新生事物的變革意識及進取精神[6-7];水肥一體化技術是化肥減量替代的主要手段,也是典型的綠色農業生產方式,技術的施用受農戶教育水平的影響直接且顯著[8]。此外,配套設施完備性[9]、農產品價格[10]也是農戶采納水肥一體化技術的重要影響因素。通過對既有研究成果進行梳理可知,上述學者從農戶屬性、技術特征、購置意愿、技術使用影響因素等方面對農戶采納水肥一體化技術問題進行了大量深入的研究,但在以下2個方面尚存在進一步研究的空間:一是水肥一體化技術的施用范圍多集中于東南沿海省份或魚米之鄉,農作物以水稻、蔬菜為主,針對鹽堿區冬棗作物的研究較少,關注這一區域農戶經濟作物水肥一體化施用影響因素的文獻并不多見;二是現有研究大多沒有涉及自變量之間的層級結構,忽視影響因素內部的作用機理及交互關系。因此,本研究基于陜西省大荔縣224家冬棗種植戶的調研問卷,利用多元有序回歸模型和解釋結構模型,[JP+1]在探明農戶對水肥一體化技術采納意愿及影響因素的基礎上,著重闡述各影響因素之間的層次結構并找出深層根源變量,以期加速鹽堿地區傳統農業改造,擴大現代農業技術服務規模。

1數據來源、變量選擇與描述性統計

1.1數據來源

本研究所用數據均來自筆者所在課題組2019年9月對大荔縣冬棗種植農戶的實地調研。調研采用問卷調查和實地訪談相結合的方式,在大荔縣安仁鎮、范家鎮、徐莊鎮、高明鎮4個鎮共發放260份問卷,收回243份,去除無效問卷后共224份,有效問卷率達86.15%。

1.2變量選擇

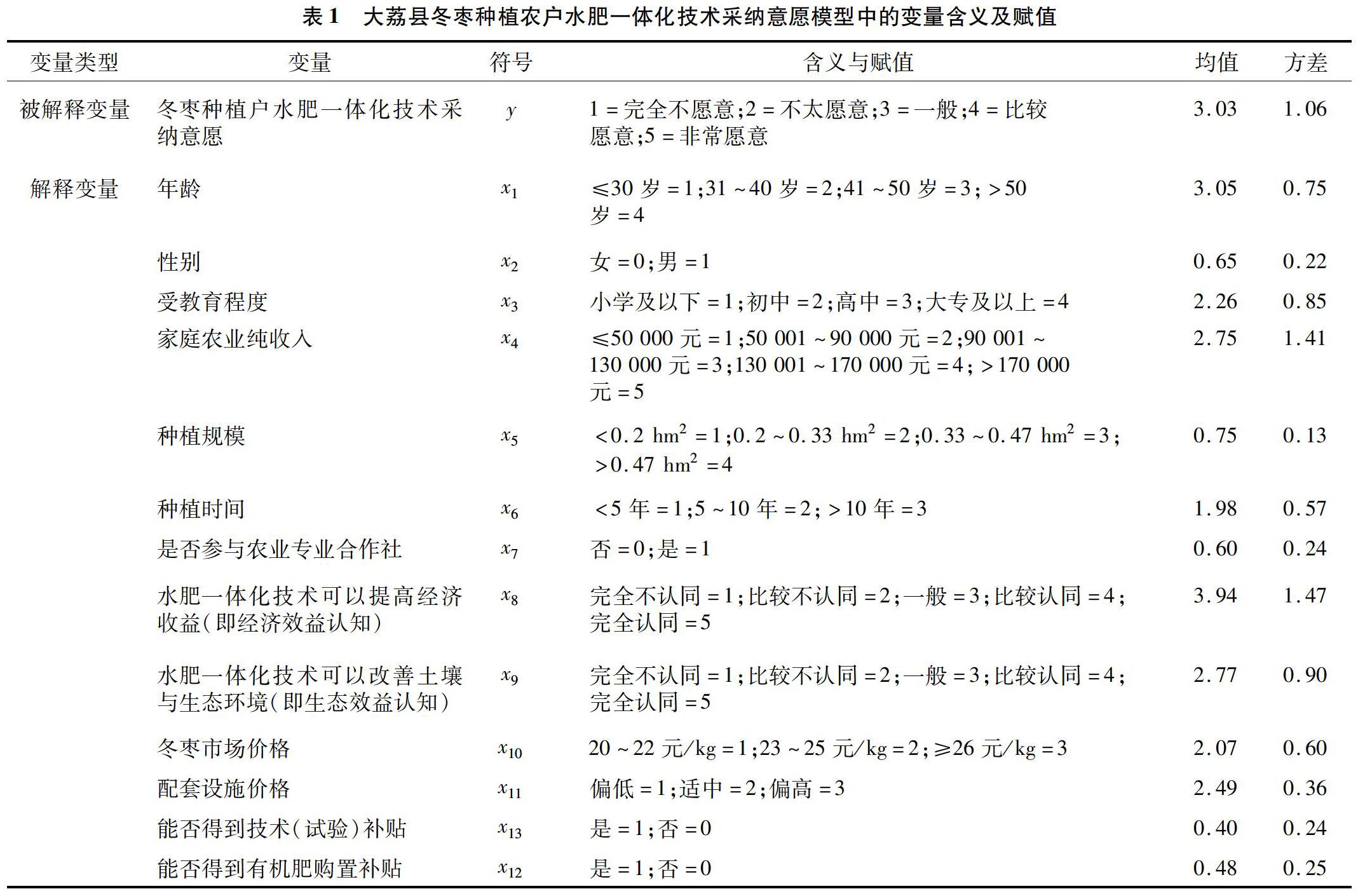

結合問卷數據,將冬棗種植戶是否采納水肥一體化技術設定為被解釋變量,利用李克特五點量表分別陳述農戶“非常愿意”“比較愿意”“一般”“不太愿意”“完全不愿意”5類技術采納意見,從1~5依次賦值。從農戶經營特征、農戶認知、價格環境、政策扶持4個維度選取13項解釋變量(表1)。

1.3描述性統計

由表1可知,冬棗種植戶對水肥一體化技術接受程度處中等水平,方差較大表明農戶對該類型技術采納意愿差異明顯。調研區域內的農戶年齡以41~50歲為主,男性占調研人數的65%,受教育程度普遍偏低,初中畢業占比較大;受近年來冬棗市場價格影響,大荔縣冬棗種植戶家庭農業純收入較高,多數家庭年收入可達10萬元;冬棗種植面變量方差為0.13,說明農戶冬棗種植面積相差不大,人均約為0.13hm2;受訪農戶中冬棗種植時間以5~10年為主,60%的受訪農戶參與農業專業合作社;農戶對水肥一體化技術的經濟效益和環境效益認知表現出一定的差異,其中多數農戶對水肥一體化能夠提升自身收益的觀點表示認同,但技術對生態環境改善狀態理解不深;40%左右的農戶可以得到技術推廣(試驗)補貼和有機肥購置補貼,但5000元/套左右的費用致使多數農戶認為水肥一體化配套設施價格偏高。

進一步來看,大荔縣冬棗種植戶水肥一體化技術采納意愿大致呈正態分布。其中,持“一般”態度的冬棗種植戶占比為34.37%,農戶“非常愿意”和“比較愿意”采納水肥一體化技術的農戶分別占總人數的7.14%、26.79%,不傾向施用技術或持觀望態度的農戶占比為31.70%(表2)。由此可見,農戶對水肥一體化技術采納意愿分歧明顯,同時也反映出該技術在鹽堿區的推廣效果不盡人意,因此有必要深入探究冬棗種植戶水肥一體化技術采納意愿的影響因素。

2.2模型估計結果與分析

結合問卷數據,利用SPSSStatistics26統計軟件對大荔縣冬棗種植戶水肥一體化技術采納意愿進行多元有序回歸分析。首先,將13項解釋變量全部納入模型作第1次回歸檢驗(表3),在第1次回歸檢驗中平行線檢驗為0.063>0.05,表明系數在各響應類別中具有相同屬性;模型擬合優度檢驗中P<0.001,顯示方程中至少有1個變量系數不為0,具有統計學顯著性。通過驗證可知,數據與模型擬合度較好,適合利用多元有序回歸模型進行實證研究。進一步來看,年齡、性別、種植規模、種植時間、生態效益認知、配套設施價格6項解釋變量在第1個回歸方程中沒有通過10%的顯著性水平檢驗,對農戶技術采納的影響偏弱。在剔除上述變量后,將剩余影響因素納入模型進行第2次回歸檢驗,輸出結果顯示模型的平行線檢驗、似然比檢驗和擬合優度檢驗效果均較理想,受教育程度、家庭農業純收入、是否參與農業專業合作組織、經濟效益認知、冬棗市場價格、技術(試驗)補貼、有機肥購置補貼7個變量均通過5%顯著性水平檢驗。

2.2.1農戶經營特征

(1)年齡。年齡變量在模型中的系數為負值,說明隨著年齡的增長,農戶思想日趨保守,對新型技術的接受能力和采納意愿逐步減弱[10-11]。但該變量在2次回歸過程中都未通過顯著性水平檢驗,這是因為年齡較大的冬棗種植戶通常沿循個人經驗從事農業生產經營活動,施肥慣性與思想保守的疊加效應導致農戶年齡對技術采納意愿的作用效果并不顯著,這與耿飆的研究結論相似[12]。(2)性別。與年齡變量相同,性別在2次回歸檢驗中都不顯著,其原因主要在于隨著農業經濟發展與鄉村移風易俗,重男輕女的傳統觀點略有轉變,加上農戶兼業形成的勞動力真空使得性別對水肥一體化技術采納影響不足。(3)受教育程度。受教育程度在2次回歸驗證中均達到了5%的顯著性水平,變量系數為正值,表明隨著農戶受教育水平的不斷提升,對農業技術的需求逐漸增加。在其他因素不變的情況下,受教育程度高的農戶采用水肥一體化技術的概率至少是文化程度較低農戶的1.95倍,影響效果十分明顯。(4)家庭農業純收入。家庭農業純收入在2個回歸模型中的系數為正值且通過了1%的顯著性水平檢驗,表明人均收入越高,農戶對水肥一體化技術的需求會不斷提升。該變量發生比為4.927,即農戶收入每提高1%技術使用概率將增長近5倍,原因主要是水肥一體化技術須建立滴灌系統、施肥系統等一系列前期配套設施,造價約為52500元/hm2,高額的資金壁壘在一定程度上降低了低收入農戶的技術采納熱情。(5)種植規模。種植規模變量系數為正,但在技術采納模型中不顯著,其原因有待于進一步研究。(6)種植時間。種植時間變量在水肥一體化技術采納模型中的系數為負,在2個回歸模型中沒有通過顯著性水平檢驗。冬棗種植戶對傳統農業技術的使用經驗豐富而對新型農業技術需求有限。(7)是否參與農業專業合作組織。該這一變量對技術采納的影響系數為正且極顯著。農業專業合作社能夠降低小規模冬棗種植戶的農資購置與銷售成本,并在水肥一體化技術指導方面提供幫助,從而化解“小農戶”和“大市場”的矛盾。須要強調的是,參與合作社農戶的技術來源及生產指導通常源于合作社內部,新型技術的專業屬性與資金投入的經濟壓力引發冬棗種植戶對專業合作組織的強烈依賴,農戶逐漸喪失生產經營的自主權。

2.2.2農戶認知

水肥一體化技術一方面可以降低鹽堿地農業發展中對高水、高肥的依賴與消耗,在節約自然資源的同時解決土壤板結、鹽漬化及地下水污染等問題,全方位改善微生態環境;另一方面技術的施用不但可以有效提高冬棗的產量和品質,還能節省勞動力、水、化肥等生產要素投入,增加農戶生產收益。通過分析大荔縣冬棗種植戶調研數據與模型輸出結果,發現農戶對技術采納的認知多停留在經濟效益上,對水肥一體化帶來的生態環境改善并不敏感。進一步而言,第一,水肥一體化技術可以提高經濟收益。該變量在2個回歸模型中全部通過1%的顯著性水平檢驗且系數為正,農戶經濟認知對水肥一體化技術采納有顯著正向影響。農業經營主體尤其是非兼業農戶更多關注農業技術帶來的實際收益,理性小農的思維導向與誘致性創新理念[13]的沖突將影響農戶技術采納行為,其依據是新舊技術經濟收益的直接對比。第二,水肥一體化技術可以改善土壤與生態環境。生態環境認知變量沒有通過回歸模型的任何顯著性水平檢驗,系數為負值。調研區域冬棗種植戶對水肥一體化技術改善生態環境的功能性作用了解不夠,且與經濟效益相比,生態效益對個人或家庭的影響具有長效性、間接性和公益性特征,短期功利主義的行為方式使得農戶的生態認知對新型綠色技術采納意愿偏弱。

2.2.3價格體系

價格體系包含農業生產收益和成本2個方面。第一,冬棗市場價格。農作物產品價格對水肥一體化技術采納有正向且顯著影響。以第2次回歸檢驗為例,冬棗市場價格每提高1%,農戶技術采納概率會增長1.016倍。7—8月大荔縣冬棗市場價格為10~15元/kg,1—2月普遍漲至20元/kg,冬棗市場行情的持續向好不斷刺激農戶改善生產技術條件,形成農技購置-產量提升-收入增長的良性循環。第二,配套設施價格。從理論上講,水肥一體化技術配套設施價格作為生產成本的重要構成,應是農戶技術采納著重考慮的決策因素,但模型輸出結果顯示配套設施價格變量對農戶技術采納的影響并不顯著,主要原因與配套設施補貼及農業合作社內部分攤購置成本有關。系數為負值,表明水肥一體化技術配套設施價格與技術采納意愿呈反向變動,這與現實情況相符。

2.2.4政策扶持

綜上所述,當前大荔縣水肥一體化技術推廣效果并不理想,多數冬棗種植戶依托推廣示范課題和技術試驗項目等形式施用水肥一體化技術,其農業生產收益并非完全取決于市場供需,因此技術推廣試驗的其他補貼成為農戶采納技術的重要考量。第一,能否得到技術(試驗)補貼。該變量在2次回歸檢驗中均達到1%的顯著性水平,發生比為20.709,獲得補貼的冬棗種植戶技術采納概率提升明顯。第二,能否得到有機肥購置補貼。與技術補貼的效果相似,肥料購置補貼變量在第1次回歸模型中發生比高達33.215,表明冬棗種植戶技術采納熱情高漲。肥料補貼除了可以降低冬棗種植戶的生產成本,規避因高投入帶來的經濟風險外,還可以補償綠色生態技術施用帶來的環境外部性損失[14]。

3基于解釋結構模型的影響因素交互關系測度與評價

為進一步厘清冬棗種植戶水肥一體化技術采納意愿影響因素之間的內部交互關系與層次結構,本研究嘗試利用解釋結構模型(ISM)進行結構化歸因測度,找出影響農戶技術采納的可見因素、中層因素和深層因素。

3.1模型選擇

解釋結構模型由Warfield于1973年首次提出,模型利用有向拓撲圖簡要反映系統要素的因果層次與階梯結構,用于梳理復雜系統中構成要素的相互關系。ISM分析主要包含梳理系統要素關系表、構建鄰接矩陣、測算可達矩陣[WTHX]A、級間分解、建立系統結構模型5個步驟。

3.2冬棗種植戶水肥一體化影響因素交互關系與評價

第1步,梳理系統要素關系表。將回歸模型中的受教育程度、家庭農業純收入、是否參與農業專業合作組織、經濟效益認知、冬棗市場價格、技術(試驗)補貼、有機肥購置補貼7個顯著性影響因素分別用S1~S7予以表示。利用德爾菲法梳理各影響因素之間的內部邏輯關系,構建要素關系表(表4)。

第2步,構建鄰接矩陣。依據系統要素關系表和公式(3)構建7個影響因素之間的鄰接矩陣aij(圖1)。

第5步,建立系統結構模型(圖3)。冬棗種植戶水肥一體化技術的7項顯著性影響因素被分解成3個層次,其中深層因素包括受教育程度和家庭農業純收入2個變量,農戶的經濟效益認知、技術(試驗)補貼、有機肥購置補貼為中層因素,可見因素涉及是否參與農業專業合作組織、冬棗市場價格。作為深層因素的農戶受教育程度,通過作用于家庭農業純收入影響農戶技術采納意愿[15];而家庭農業純收入變量的影響路徑包含經濟效益認知、冬棗市場價格、技術(試驗)補貼和有機肥購置補貼。可見,農戶受教育程度只與家庭農業純收入相互關聯,并通過家庭收入影響其他變量,一方面表明知識以無形或間接的方式改變農戶的意識及行為,另一方面體現家庭農業純收入對冬棗種植戶水肥一體化技術采納起決定性作用。

4結論與建議

4.1結論

通過對陜西省大荔縣冬棗種植與水肥一體化施用的實地調研,利用多元有序回歸方程和解釋結構模型對農戶技術采納意愿進行實證分析,結果表明,首先,鹽堿區水肥一體化技術能夠大幅提高水資源與有機肥料的利用效率,在節約資源的同時恢復生態系統功能,提升農業生產經營收益。其次,受內外部環境影響,水肥一體化技術在鹽堿區冬棗種植中的整體使用率不高,農戶對該技術的采納意愿分歧明顯。最后,農戶受教育程度、家庭農業純收入、參與合作社農戶、經濟效益認知、冬棗市場價格、技術(試驗)補貼與有機肥購置補貼是影響大荔縣冬棗種植戶水肥一體化技術采納的顯著性因素,其中農戶受教育程度和家庭農業純收入作為深層根源因素,對農技施用起決定作用。

4.2相關建議

第一,在關注農戶技術需求的基礎上,通過配套設施價格、技術(試驗)補貼方式降低農業生產經營成本,增加水肥一體化等綠色高效農業技術的推廣。第二,提高鹽堿區的生態承載力,利用農業科技成果創新控制鹽堿區生態退化,實現人與自然和諧共生。第三,改變農戶不良生產習慣,通過恢復勤施薄施的水肥管理方式,減少因過度施肥導致土壤板結和鹽漬化狀態。第四,開發農村人力資源,通過名校帶動辦學、中小學合并重組等辦學模式優化教育資源,夯實農村教育基礎并改善辦學條件。

參考文獻:

[1]邢軍武.鹽堿環境與鹽堿農業[J].地球科學進展,2001,16(2):257-266.

[2]趙玉姝,焦源,高強.農業技術外包服務的利益機制研究[J].農業技術經濟,2013(5):28-35.

[3]夏敬源.搶抓機遇乘勢而上大力示范推廣水肥一體化技術[J].中國農技推廣,2012,28(2):4-7.

[4]楊鈺蓉,羅小鋒.減量替代政策對農戶有機肥替代技術模式采納的影響——基于湖北省茶葉種植戶調查數據的實證分析[J].農業技術經濟,2018(10):77-85.

[5]姜維軍,顏廷武.能力和機會雙輪驅動下農戶秸稈還田意愿與行為一致性研究——以湖北省為例[J].華中農業大學學報(社會科學版),2020(1):47-55.

[6]劉艷婷,陳美球,鄺佛緣,等.社會網絡、信息成本與農戶生態耕種采納意愿[J].中國農業大學學報,2019,24(11):250-258.

[7]寧運旺,張輝,張永春.水稻種植大戶采用配方肥的意愿及其對化肥投入的影響——基于江蘇省蘇州和鹽城997個樣本農戶的調查[J].江蘇農業科學,2019,47(3):293-296.

[8]李子琳,韓逸,郭熙,等.基于SEM的農戶測土配方施肥技術采納意愿及其影響因素研究[J].長江流域資源與環境,2019,28(9):2119-2129.

[9]鞏前文,張俊飚,李瑾.農戶施肥量決策的影響因素實證分析——基于湖北省調查數據的分析[J].農業經濟問題,2008(10):63-68.

[10]張振,高鳴,苗海民.農戶測土配方施肥技術采納差異性及其機理[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2020,20(2):120-128.

[11]何悅,漆雁斌.農戶過量施肥風險認知及環境友好型技術采納行為的影響因素分析——基于四川省380個柑橘種植戶的調查[J].中國農業資源與區劃,2020,41(5):8-15.

[12]耿飆,羅良國.種植規模、環保認知與環境友好型農業技術采用——基于洱海流域上游農戶的調查數據[J].中國農業大學學報,2018,23(3):164-174.

[13]速水佑次郎,弗農·拉坦,郭熙保,等.農業發展的國際分析[M].北京:中國社會科學出版社,2000.

[14]黃炎忠,羅小鋒.化肥減量替代:農戶的策略選擇及影響因素[J].華南農業大學學報(社會科學版),2020,19(1):77-87.

[15]魏莉麗,吳一平,習斌,等.水稻種植示范區化肥減施增效技術采納意愿的調查研究——基于沙洋縣問卷調查的分析[J].中國農業資源與區劃,2018,39(9):31-36.