從《人民日報》看1949—1966年 十月革命紀念活動

龐敏

1949—1966年,基于自身建設和國家發展需要,中國共產黨領導人民采取多種方式紀念十月革命。這既是對建黨以來傳統做法的延續,又呈現出新的特色。尤其是在中蘇關系和國內政治經濟形勢不斷變化的情況下,十月革命紀念活動經歷了一個從隆重盛大到曲折復雜再到低落停滯的變化過程。這個過程在中共中央機關報——《人民日報》的報道中有著生動具體的呈現。從《人民日報》看1949—1966年十月革命紀念活動的形式、內容和特點,有利于廓清歷史、鑒往知來,為構建人類命運共同體提供啟示。

1949—1952:塑造蘇聯形象,

鞏固新生政權

中華人民共和國成立后立即“倒向社會主義一邊”,與蘇聯建立了同盟關系,因而對其國慶日——十月革命紀念日十分重視。與此同時,面對百廢待興的困難局面,在國內紀念十月革命、宣傳蘇聯的革命和建設成就,可以為新中國確立發展目標、描繪美好愿景。因此,塑造形象尤其是社會主義蘇聯的形象以動員國內群眾、鞏固新生政權是1949—1952年十月革命紀念的主題。

具體而言,1949年的十月革命紀念活動內容豐富、形式廣泛。其中,中央層面主要以召開會議和發表文章為主。例如11月7日,中蘇友好協會總會隆重集會,約1000人到場,劉少奇、郭沫若和蘇聯駐華大使羅申、在華蘇聯專家負責人科瓦廖夫發表演講,盛贊中蘇人民的深厚友誼。新中國成立后第一次十月革命紀念活動的規格就如此之高,說明中央對于這項活動格外重視。

當年國慶節后,《人民日報》開始對十月革命進行紀念和宣傳,內容主要集中在以下兩個方面:第一,報道中蘇兩國工人開展生產競賽的情況,以此塑造蘇聯形象、促進國內經濟恢復。例如,有報道稱:“旅大地區各大工廠、企業中的工人們,現正紛紛以提前完成全年生產任務的生產競賽行動,來迎接偉大的十月革命節。”他們還“發起五十萬人的簽名運動,向斯大林大元帥和毛澤東主席致敬”。此類宣傳有利于鼓舞中國人民的生產熱情,凸顯社會主義制度在發展生產力方面的優越性。第二,發表紀念文章,彰顯十月革命的作用和影響。例如,《人民日報》轉引蘇聯《新時代》周刊社論稱,“十月社會主義革命節不但是蘇聯人民的節日,而且也是人民民主國家的勞動大眾和全世界進步男女的節日”。《新時代》還曾發文寫道:“中國人民的勝利,是列寧主義的勝利,是列寧、斯大林偉大思想——十月革命思想的勝利。”

為響應中央號召,各地紛紛召開規模宏大的紀念大會,介紹蘇聯和十月革命的相關情況,號召群眾向蘇聯“老大哥”學習,對民眾進行愛國主義教育和國際主義教育。比較典型的是北京市中蘇友好協會在國民大戲院舉行的紀念大會,以及艾思奇在華北人民革命大學全校慶祝大會上主講“中蘇友好問題”。此外,各地紛紛舉行座談、征文、壁報創作、球類比賽、蘇聯電影放映等活動。中央電影管理局還編輯了一本《蘇聯電影介紹》,在北京、天津、上海、南京等大城市書店及影院出售。這些舉措進一步增強了民眾對蘇聯革命歷史和建設事業的了解,促進了中蘇兩國的文化交流。

1950年的十月革命紀念活動規模更加宏大,仍主要由中蘇友好協會牽頭負責。當年11月7日,《人民日報》同時刊載五篇文章,感謝蘇聯對中國的大力支持,歌頌十月革命對中國的巨大意義。這一年紀念活動的藝術形式更加豐富多彩,包括轉播蘇聯音樂節目、舉行廣播講演、進行圖片展覽、出版紀念專刊,等等。國際書店還對外發售蘇聯進口的紀念十月革命33周年宣傳畫。這些紀念活動在號召群眾學習蘇聯、反對帝國主義方面發揮了積極作用。

此后兩年的十月革命紀念活動基本延續上述形式,同時進行了調整和完善,逐漸走向規范化。

《人民日報》1950 年11 月8 日關于首都慶祝十月革命節的報道

綜合來看,1949—1952年的十月革命紀念活動具有以下兩個典型特點:第一,紀念文章數量眾多、內容詳盡。這一階段,《人民日報》共刊載146篇與紀念十月革命有關的文章,其中1949年、1950年分別有55篇和51篇之多。重視程度之高、紀念活動之隆重,由此可見一斑。文章的內容也很豐富,例如1952年11月7日,《人民日報》發表社論《感謝蘇聯,學習蘇聯——慶祝十月革命三十五周年和“中蘇友好月”》,以比較長的篇幅表達了中蘇友誼長存之意。第二,紀念時間長、規格高。1951年起,中共中央開始對十月革命紀念時長作出規定。當年10月26日發布的《中共中央關于紀念十月革命及加強中蘇友協工作的指示》指出,“中蘇友協代表會議已定明年二月在全國舉行中蘇友好宣傳月”。這意味著紀念十月革命活動的時間跨度有所延長。1952年10月10日,中共中央再次發出指示,要求在全國范圍內舉行“中蘇友好月”,以慶祝十月革命勝利35周年。由于“逢五”,這一年的紀念更加隆重。中央指示中不止一次出現“均須”“務使”“全體”“一切”“親自審定”等字樣,以示重視。指示指出,包括通訊社、報紙、雜志、廣播電臺、電影院、出版社、文藝工作團體在內的全國一切宣傳工作機構均須積極參與“中蘇友好月”,各級黨委負責同志要親自審定計劃,省市黨委宣傳部要召開專題宣傳會議,并在活動結束后向中央局宣傳部和中央宣傳部上交書面總結。10月25日,中蘇友好協會總會發布文件,除對中央及地方的具體活動形式作出規定外,還要求“凡有蘇聯友人的地方,均應邀請蘇聯友人參加”,對具體宣傳內容和形式也作了規定。

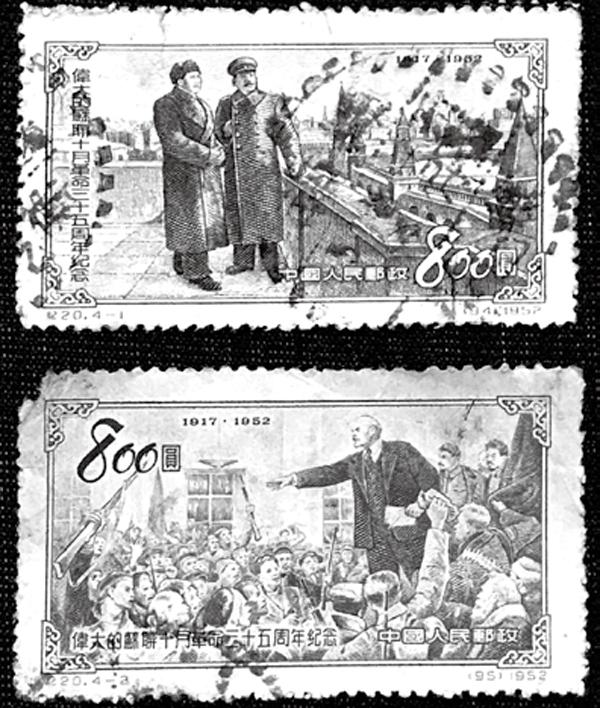

1952 年發行的紀念十月革命35 周年郵票

總之,1949—1952年的十月革命紀念活動規格較高、規模較大、宣傳較廣。從增加報刊發文數量到規范宣傳計劃、加強組織力度和擴大宣傳范圍,從情理兼具的文字報道到廣播、展覽、電影等豐富形式,十月革命紀念活動越來越隆重,逐步形成了若干規范或慣例。

就變化而言,藝術形式的紀念活動從1951年開始減少,發表文章、召開會議等常規形式漸成主流。至于宣傳的內容和范圍,則出現了不斷深入、擴大的趨勢。1949年起,《人民日報》開始大力報道蘇聯社會主義建設所取得的成就,涉及領域不斷擴展。例如1951年11月4日,華羅庚發表紀念十月革命的文章指出:“為了科學的發榮滋長,我們也必須有類似十月革命的開創過程,才能把我們的園地準備得宜于耕種。”這表明紀念內容擴大到了科學領域。幾年間,《人民日報》上有關蘇聯科學、政治、文化的介紹越來越多,歌頌對象從領導人擴展至人民群眾,宣傳重點從蘇聯成就逐漸轉為中蘇交流。蘇聯的成就為中國的建設事業提供了重要參照。中國對十月革命的隆重紀念,著眼于塑造蘇聯形象,倡導向其學習,向中國人民展現社會主義的美好愿景,以此動員群眾搞好國內建設,鞏固新生政權。

1953—1959:促進國內發展,

協調中蘇關系

1952年底,新中國成立前遭到嚴重破壞的國民經濟得到全面恢復,并有了初步發展。1953年7月,《朝鮮停戰協定》簽訂,抗美援朝戰爭結束。新中國逐漸將注意力轉移到國內政治、經濟、文化、社會等方面的發展上來。1956年底,社會主義改造基本完成,中國共產黨人開始致力于探索出一條適合中國情況的社會主義發展道路。不過,隨著以蘇聯為鑒戒的艱辛探索不斷推進,中蘇之間開始出現分歧,這對十月革命紀念活動產生了重要影響。因此,1953—1960年,紀念十月革命的主要目的是促進國內各項事業發展;與此同時,紀念活動比較注重突出國際意義,以此協調中蘇關系。

具體而言,1953年的十月革命紀念活動以發表文章為主,輔以對政治符號的凸顯和藝術形式的運用。中央層面,《人民日報》發表題為《十月革命的光輝照耀著我們前進的道路》的社論,贊頌中蘇友誼,感謝蘇聯援助。文章指出:“我國人民在毛澤東同志和中國共產黨的領導下,在偉大的蘇聯盟邦的慷慨無私的巨大援助下,正順利地進行著大規模的五年建設計劃。中國人民滿懷信心地為實現新中國的社會主義工業化而斗爭。”《人民日報》還報道了蘇聯社會主義建設的偉大成就和各社會主義國家開展生產競賽、迎接十月革命的情況。地方層面,在中蘇友好協會領導下,各地紛紛采取集會和藝術活動等形式紀念十月革命,包括志愿軍慶祝大會、攝影展、電影節等。多樣化的形式豐富了十月革命紀念話語的表達方式和思想內容。

1954—1956年,十月革命紀念活動總體上延續了1953年的規格,中央發表文章,地方召開大會。其中1956年的紀念活動相對豐富一點,除常規做法外,10月31日,文化部和中蘇友好協會決定舉行“蘇聯電影周”,以比較新穎的文化交流形式為十月革命紀念日獻禮。1956年蘇共二十大后,中蘇之間開始出現分歧,中國在社會主義陣營中的影響力則在逐步提升。于是,在為籌備第二個五年計劃而尋求蘇聯援助時,周恩來指出:“我們要爭取蘇聯的幫助,但要去掉依賴思想。”當年的十月革命紀念活動規模相對不大,這種與新中國成立后三年相比稍顯“冷落”的舉動顯然與中蘇關系的變化有關。但相較于此前兩年,1956年紀念活動相對豐富的形式又表明,活動的主題之一是協調、維系中蘇關系。

值得注意的是,1954年和平共處五項原則提出以后,中國的外交政策轉向“務實”,“革命外交”色彩相對減弱。例如1954年11月20日,《人民日報》轉發塔斯社有關紀念十月革命的消息,借新聞當事人之口指出:“有必要發展美國和蘇聯之間的友好關系,以加強世界和平。”又如1955年11月20日,《人民日報》以同樣的方式指出,美國不可能把“日內瓦精神”所引起的“希望的浪潮推回去”。也就是說,美蘇關系不可能再次惡化。這表明十月革命紀念活動的外交協調意義不僅局限于中蘇,而是逐漸擴展到國際社會中的其他成員。

1955 年10 月26 日《人民日報》刊發《蘇共中央發布慶祝十月革命節口號》

1957年是十月革命40周年,慶祝規模比前一年更大,堪稱這一時期之最。中央和各省、自治區、直轄市對當年的十月革命紀念日極其重視,展開了規格較高的紀念活動。國慶節后,中央就開始發表文章紀念十月革命。10月16日,《人民日報》發表臧克家的詩作《短歌頌蘇聯——紀念十月革命四十周年》。詩中歌頌道,蘇聯取得的巨大成就使得“四十年的革命開出了朵朵紅花”,感嘆中蘇友誼“實在太深長”。隨后,《人民日報》用八個版面發表了四篇紀念十月革命的長文,在宣傳學習蘇聯經驗的同時,開始強調獨立自主,并指出,中國必須與國際革命力量團結一致,反對資本主義復辟,這是紀念十月革命的意義之所在。各省區市也均按要求開展了慶祝活動,包括集會、排練蘇聯話劇、出版蘇聯劇作集叢刊等。

1958年和1959年的紀念情況基本延續慣例,總體規模較1957年有所下降。

縱觀1953—1959年的十月革命紀念活動,前三年由于工作重心轉向國內建設,對十月革命的紀念規模有所下降;隨后出于外交需要,1956年的紀念活動略有恢復;到了1957年,中方借“逢十”紀念的契機,加大紀念力度,以便維系中蘇友誼、協調中蘇關系。這種變化趨勢在《人民日報》紀念十月革命的文章數量上也有明顯體現。1955年僅有12篇相關文章,1956年增加到24篇,1957年則高達138篇。

這七年里,十月革命紀念活動出現了兩個方面的變化。一是規模。如前所述,紀念規模從1953年起開始縮小。當年10月17日,中共中央發布通知指出:“鑒于我國目前正在開展愛國增產節約運動,各方面的工作十分緊張,故今年對于十月革命節的慶祝只限于一般的規模不大的宣傳活動。”與此形成鮮明對照的是,1957年9月21日,中共中央再次發布通知指出:“在目前形勢下,紀念十月革命四十周年,具有十分重大的意義。”“這個紀念日將要成為社會主義各國和全世界勞動人民慶祝馬克思列寧主義的勝利、檢閱社會主義國家和國際共產主義運動的力量的盛大節日。”“全黨和全國各地都應當莊嚴、隆重地慶祝這個勞動人民的偉大節日,普遍、深入地做好紀念十月革命四十周年的宣傳工作。”通知還指出:“今年慶祝十月革命的規模應當比往年為大。全國各地紀念十月革命四十周年的宣傳活動,從國慶節以后即應開始。在十月七日到十一月七日期間,大體以一個月時間,比較集中地進行各項紀念宣傳活動。”10月23日,中共中央又發布了補充通知,要求“十一月七日,全國各機關、團體、學校以及國營和公私合營的工廠、企業、商店,一律懸掛國旗志慶”。“全國省、市以上黨報應當發表紀念十月革命四十周年的社論或論文。”1958年和1959年的紀念規模再次下降。1958年10月13日,中宣部發布文件指出:“今年慶祝十月革命節的規模,當然應小于去年慶祝十月革命四十周年紀念的規模。”二是內容。開始時仍對蘇聯慶祝十月革命節的盛況有所展示,但隨后逐漸轉向歌頌馬克思列寧主義在社會主義發展中的重要作用和中國國內的發展成就。后來幾年里,即便仍對蘇聯成就略有強調,其主旨也與此前有很大不同。例如1959年,中宣部明確表示:“目前國際形勢有利于和平和社會主義事業,加強以蘇聯為首的社會主義陣營的團結,加強全世界人民的大團結。”“在這次宣傳中,對于某些有不同看法的問題,應避免涉及。對于我國人民所取得的成就的宣傳,分量不要太多。”可見此時強調蘇聯成就的目的是彰顯十月革命紀念的國際意義,而且具有明顯的外交考慮。

1957 年11 月,毛澤東赴蘇參加十月革命40 周年慶典

1960—1966:控制規格

規模,批評蘇聯錯誤

進入20世紀60年代,國內經濟形勢十分嚴峻,世界局勢也充滿動蕩。國際社會各種政治力量發生重組與分化,中國不僅處于美蘇爭霸的冷戰環境中,而且與蘇聯的關系出現明顯變化,雙方的分歧逐漸公開化。因此,對具有蘇聯國慶和無產階級節日雙重意義的十月革命的紀念也受到了影響,整體規格和規模明顯下降,紀念的主題也變成了批判蘇聯修正主義,彰顯中國作為“十月革命精神”傳承者的身份。

1959 年中蘇友協慶祝十月革命42 周年

具體而言,1960年的十月革命紀念活動并未被“冷處理”,原因有二:一是盡管中蘇分歧不斷擴大,中方此時仍有維護雙方關系的外交考慮;二是希望借紀念十月革命之機,批判蘇聯背離“十月革命精神”。

當年的紀念形式依舊包括召開大會、發表文章和舉辦藝術活動三種。中央層面,中國駐蘇聯大使館于11月2日舉行友誼晚會,放映中國電影。11月7日,首都各界群眾舉行集會,慶祝十月革命43周年,周恩來、朱德等黨和國家領導人出席。《人民日報》在相關報道中反復強調“珍視中蘇兩國團結”。該報還刊登讀者來稿,表明中國是馬克思列寧主義的忠實繼承者,希望中蘇雙方能夠“永遠緊密地團結在一起,高舉十月革命的勝利旗幟,向著更加偉大的勝利前進”。此外,與往年一樣,文化部等單位于11月6日至12日舉辦了專門放映蘇聯影片的“電影周”。各地還開展了不同形式的紀念活動,包括圖片展覽、故事會、廣播錄音剪輯等。

1961—1963年的紀念活動基本延續了1960年的做法,即以首都召開紀念大會和人民自發集會紀念為主,輔以常規性的紀念文章和小型藝術活動,但整體規格、規模卻在不斷縮小。

1964年,中央層面甚至沒有組織集會,而是僅僅發表了紀念文章,內容主要是提醒蘇聯不要繼續擴大分歧;同時轉載兄弟黨文章,批判蘇聯的修正主義錯誤。各地則自發集會,未做統一安排。

1965年和1966年主要是發表紀念文章。例如1965年11月20日,《人民日報》轉載日共《赤旗報》社論指出,十月革命的道路是馬克思列寧主義的道路,是全世界人民求解放的道路,而蘇共已經偏離了這條道路,違背了列寧的教導。12月8日,《人民日報》援引日共中央政治局委員米原昶的話指出,十月革命和中國革命的經驗具有偉大國際意義,“赫魯曉夫修正主義者”則違反兩大革命的經驗,背叛革命,向帝國主義投降。

到了1966年,十月革命紀念活動基本趨于停滯,《人民日報》僅發表了中共中央、全國人大常委會和國務院的一份賀電,禮貌性地表達慶賀,同時批判修正主義,提醒蘇聯“繼承和發揚偉大十月革命的光榮革命傳統”,“捍衛十月革命的勝利果實”。這一年,十月革命紀念活動的規格和規模降至低谷。

從1960年到1966年,十月革命紀念活動有以下兩個方面的變化。第一,規范性下降。1965年10月30日,中共中央批轉《對外文委、中蘇友協、外交部關于十月革命節四十八周年慶祝辦法的請示報告》。報告提出,當年的慶祝規格和規模“可相當于一九六三年的水平,低于六四年赫魯曉夫下臺不久時慶祝十月革命節的水平”。之所以要控制紀念的熱度,是為了反對蘇聯不斷加劇的反華活動及其在慶祝中國國慶時的冷淡表現。

第二,內容轉變。紀念內容從宣揚中蘇攜手建設社會主義逐漸轉向彰顯中國道路是社會主義發展的正確道路,中國共產黨是馬克思列寧主義、“十月革命精神”的真正繼承人,而蘇聯卻逐漸走向修正主義。從紀念文章的內容可以看出,紀念十月革命時,《人民日報》往往會增加刊發兄弟黨文章的數量,借此批判蘇聯。

十月革命是世界社會主義革命的序幕和階梯,中國國內對十月革命的紀念則是一項重要的政治活動。同時,十月革命紀念日還是蘇聯國慶日,對它的紀念又與中蘇關系緊密相關。20世紀五六十年代,中蘇雙方領導人在紀念十月革命時都會以互致賀電的方式進行交流。從總體趨勢來看,無論是新中國成立初期抑或1957年、1960年和1965年等轉折點,外交關系尤其是中蘇關系都是影響十月革命紀念活動規格和規模的重要原因。中國共產黨人十分注意借助相關紀念活動來協調中蘇關系。

1962年發行的紀念十月革命45周年郵票

1964 年周恩來赴蘇參加十月革命47 周年慶典,回國受到毛澤東、劉少奇、朱德等熱烈歡迎

外交從來都是內政的延續,十月革命紀念活動服務于中國共產黨建構自身話語體系的需求,這才是其發展變化的深層原因。十月革命紀念活動的發展過程并非與中蘇關系變化一一對應,卻與不同時期中國共產黨自身的發展需要密切相關。中國共產黨以紀念十月革命為契機,努力詮釋自己的社會主義理念。(責任編輯 趙鵬)