進口中間品對制造業企業出口技術復雜度的影響

俞丹璐

(浙江工商大學經濟學院,浙江 杭州 310018)

一、引言

進入新世紀以來,我國制造業出口對世界制造業發展的重要性與日俱增。2019年我國工業制成品出口額達23655.13億美元,與2000年相比增長近10倍,年均增長率約為12.51%,約占世界制造業出口比重的18.56%,我國已成為名副其實世界“制造大國”。然而,我國競爭力僅排名全球第二十位,這與我國一直以來保持的較高出口貿易額不相匹配,也從側面反映出我國的出口競爭力有待提高。隨著全球化程度不斷加深,中間品貿易逐漸成為推動國際貿易發展的重要力量。我國制造業企業多為從事簡單裝配工作的加工貿易企業,在生產過程中對中間品需求較高,在此背景下,探討進口中間品對我國制造業企業出口技術復雜度的影響,不僅有利于推動我國積極參與全球中間品貿易,還可以為提升出口競爭力尋找另一有效途徑。

二、文獻綜述

學術界對于進口中間品能否提高出口技術復雜度水平的觀點并不一致,主要包括分為以下幾類。

一方面,有部分研究認為進口中間品會帶來正向技術溢出。中間品中內化了出口國的知識和技術(Zaclicever 等,2018),隨著國際分工體系不斷深入,中間品的跨境流動使其內含的知識和技術逐步擴散到不同國家。Grossman 等(1991)分析了開放經濟下中間品貿易的影響,發現進口國受中間品的技術溢出后會帶動本國創新能力的提高。進一步地,Acharya 等(2009)研究發現是進口中間品產生的研發溢出加快了進口國的創新活動。從進口中間品的異質性來看,齊俊妍等(2016)發現其正向作用僅在與國內產品的技術水平相吻合時才會顯著。

另一方面,也有觀點認為進口中間品不利于技術水平提升。Gereffi 等(2005)發現進口中間品會使進口國產生依賴,將進口國的產品技術水平鎖定在生產鏈的低端環節。祝樹金等(2013)認為這種負面影響對資本和技術密集型企業更為顯著。進一步地,陳曉華等(2021)從進口中間品的技術水平切入,研究發現進口技術含量越高的中間品越會使進口國產生中間品進口依賴。周記順等(2021)基于我國企業層面的數據分析,發現進口中間品會通過抑制企業研發投入、擠出人力資本等方式抑制我國企業技術水平提升。

綜上所述,已有一些文獻討論了進口中間品對出口技術含量的影響,但是還存在一些不足之處:一是有關的實證研究大多集中在國家、地區等宏觀層面,對微觀層面的研究相對較少,而企業作為市場經濟主體,對其進行研究是很有必要的;二是在計算出口技術復雜度時大多采用了Hausmann 等(2007)的做法,未考慮產品可能存在的相對質量水平差異。本文基于此,將工業企業數據庫與海關貿易數據庫合并,使用企業層面的面板數據進行分析。

三、理論機制

進口中間品對企業出口技術復雜度的影響可以通過以下三個方面來實現。一是技術溢出效應。進口中間品內化了出口國較高的技術水平,這為進口國起到了良好的示范作用。同時,進口國還可以通過在“干”中學,通過吸收和模仿先進技術以提高自身技術水平,結合自身實際進行模仿創新和二次創新,并擴散到整個行業,使行業技術水平也得到有效提升。二是研發互補效應。在同等資金水平下,企業會選擇優先進口技術含量較高的中間產品。當國內產品的技術水平與進口中間品相似時,國內產品的技術含量才有可能上升(齊俊妍等,2016)。為有效使用進口的中間品,企業勢必會提高研發水平,加大研發資金投入,引進更多研發人員,促進自身技術水平提升。三是競爭效應。中間品的引入會導致市場競爭加劇,擠占本國同類或替代產品市場。企業為繼續在市場生存,不得不加大研發投入,改進自身技術,優化產品,進而提高出口技術復雜度。而對于無法轉變的企業,則會因此而被擠出市場,在生產要素得到重新配置后又會進一步提高企業技術水平。

四、研究樣本與數據

1.數據來源說明

本文使用的數據區間為2006年至2012年,數據主要來源于聯合國商品貿易數據庫、世界銀行、中國工業企業數據庫以及海關貿易數據庫等。由于工企數據庫與海關數據庫中的企業代碼并不統一,因此,本文借鑒呂越(2020)的思路將這兩者匹配成一套數據庫:首先用企業名稱和年份匹配,接著對于無法用企業名稱匹配的企業,使用企業所在地的郵政編碼和企業電話后七位再次進行合并。關于中間品的識別,本文按照BEC分類篩選出代碼為21、22、31、42、53、111、121、322的中間品,并與HS編碼合并,最后得到中間品進口額。

2.變量定義

(1)被解釋變量

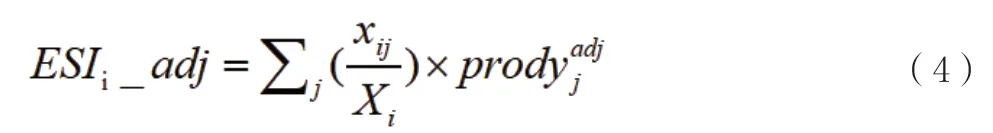

本文的被解釋變量是制造業企業出口技術復雜度(ESI_adj)。本文參照Hausmann 等(2007)的思想,先計算產品出口技術復雜度,考慮到同種產品可能存在不同質量,再參考Xu(2007)的方法對其進行調整,接著借鑒盛斌等(2017)的方法,將產品出口技術復雜度加總到企業層面。具體計算方法如下。

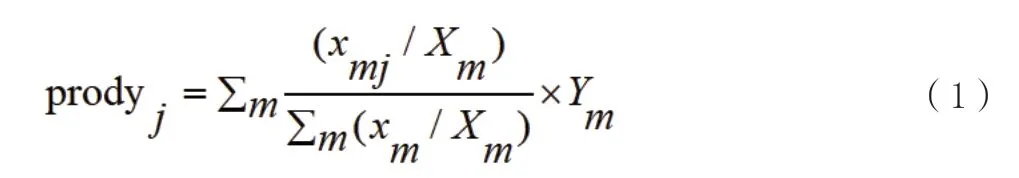

首先,計算產品j的技術復雜度,記為prodyj。

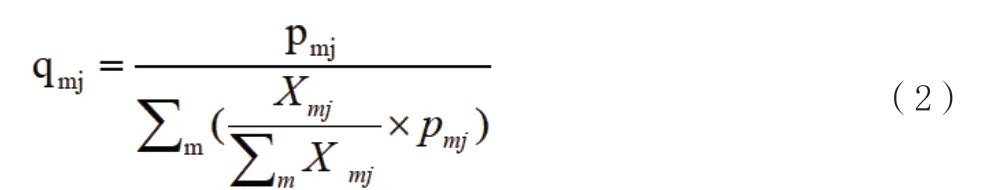

其中,xmj代表m國或地區產品j的出口額,Xm代表m國或地區的出口總額,Ym代表m國或地區的人均GDP。然后衡量該產品的質量水平,記為qmj。

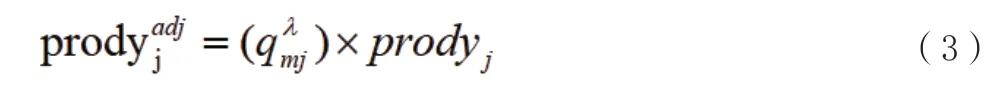

其中,pmj表示m國或地區產品j的出口價格,Xmj/∑mXmj表示m國或地區產品j的出口額占產品j全國出口總額的比重。接著,沿襲Xu(2007)的做法,令λ=0.2,由此可以得到相對價格指數調整后的產品技術復雜度,記為prodyjadj。

再計算企業i出口技術復雜度,記為ESIi_adj。

(2)核心解釋變量

本文用中間品進口額來衡量進口中間產品的情況。中間品進口額可以體現出一國進口中間品的總量,大多學者選用中間品進口額或中間品關稅作為進口中間品的代理變量。由于制造業細分行業較多且不同行業的中間品關稅不同,本文選擇使用中間品進口額來體現中間品進口的情況。

(3)控制變量

為控制其他因素可能對制造業企業出口技術復雜度產生的影響,本文參考大多文獻的做法加入如下控制變量:企業存活年限(lnage),以當年年份與企業成年之年取對數來衡量;企業規模(lnsize),以企業銷售額取對數衡量;行業集中度(hhi),使用赫芬達爾指數來衡量;盈利能力(profit),以利潤總額與主營業務收入的比值來衡量;勞動生產率(lp),以工業總產值與就業人數來衡量;企業負債率(debt),以利息支出與資產總額的比值來衡量。

3.描述性統計

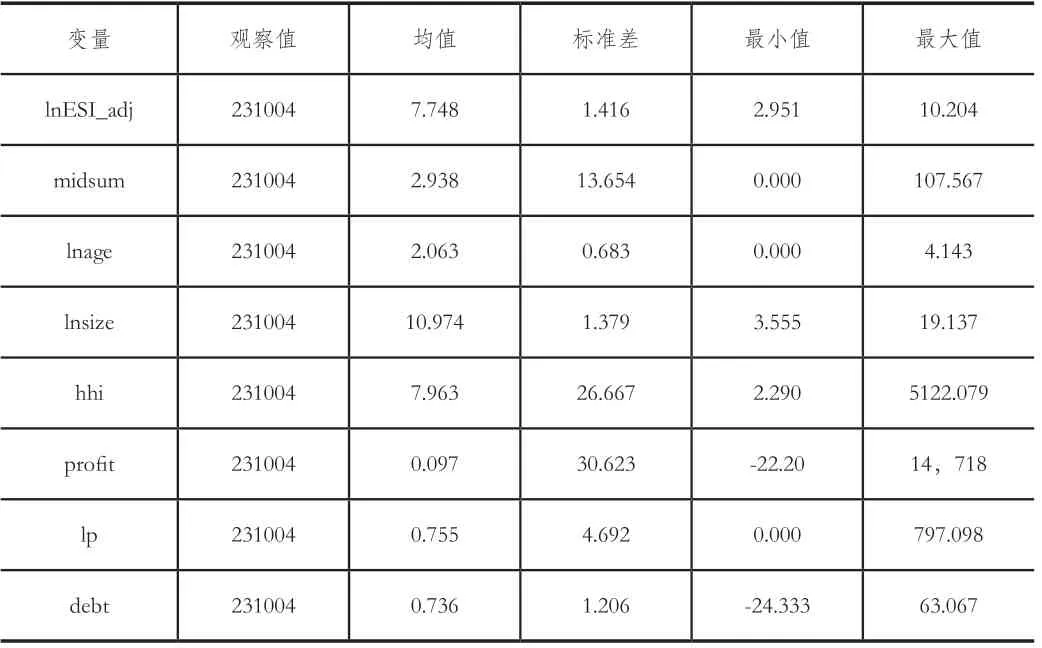

本文主要變量的描述性統計如表1所示。

表1 變量的描述性統計

五、實證分析結果

1.基準模型設定

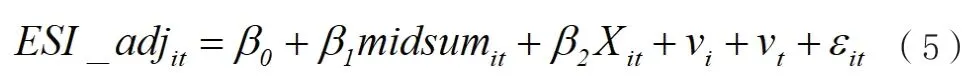

基于前文的機制分析,本文構建的基準模型如下:

其中,下標i表示國家,t表示年份,ESI_adjit表示i企業t年的出口技術復雜度;midsumit代表示i企業在t年的進口中間品,Xit表示一系列控制變量,vi表示企業固定效應,vt為年份固定效應,εit表示隨機誤差項。

2.基準回歸結果分析

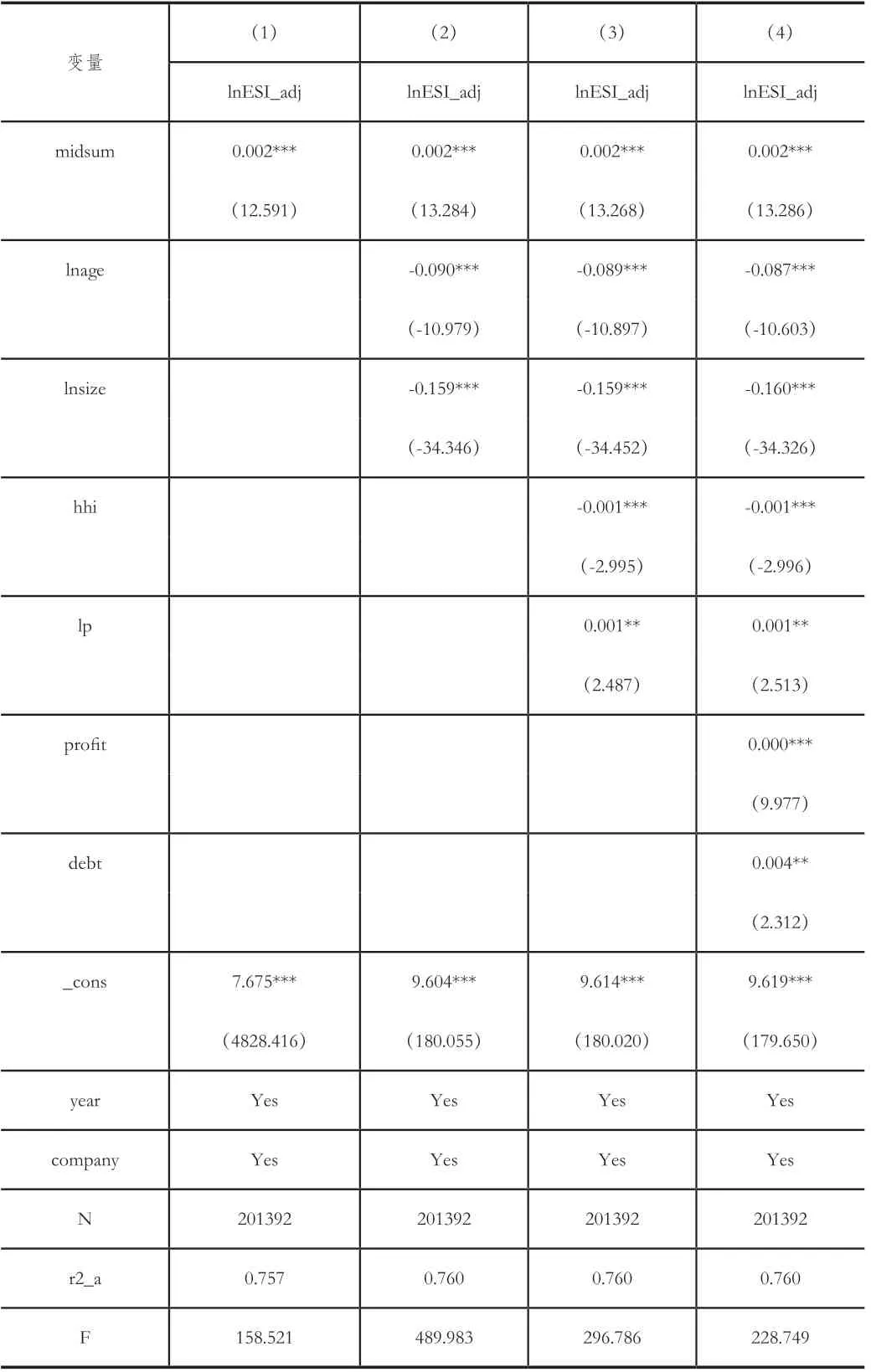

首先進行Hausman檢驗,檢驗結果顯示顯著拒絕使用隨機效應的原假設,故本文選擇使用固定效應模型進行估計,回歸結果如表2所示。

表2 進口中間品對制造業企業出口技術復雜度影響的回歸結果

回歸結果顯示,在不加入任何控制變量的情況下,進口中間品每上升1個單位,制造業企業出口技術復雜度將增加0.002個單位。在逐步加入控制變量后,顯著性水平和回歸系數均未出現較大變動,這表明進口中間品有利于促進制造業企業出口技術復雜度提高。

從控制變量的結果來看,企業存活年限(lnage)的回歸系數顯著為負,這可能是因為成熟企業的生產模式較為穩定,其創新意愿不如初創企業強烈;企業規模(lnsize)與制造業企業出口技術復雜度之間的關系顯著為負,規模越大的企業一般來說生產經驗更為豐富,但其面臨的轉型困難也較大;行業集中度(hhi)會抑制制造業企業提升出口技術含量,這與盛斌等(2017)的研究一致,行業集中度越高的企業所處環境的競爭越不激烈,升級產品的動力不足。勞動生產率(lp)越高,在提高產品技術含量方面的能力也就越大。企業盈利能力(profit)越強的企業越有能力引進高質量人才和擴大研發資金投入,為提高產品技術含量提供物質保障。企業負債率(debt)越高則受融資約束的限制越小,意味著企業可以加大研發投入以促進企業創新,有助于提升產品出口技術復雜度。

六、結論及政策建議

本文從進口中間品角度切入,研究其對制造業企業出口技術復雜度的影響。首先從理論層面分析了進口中間品如何通過技術溢出效應、研發互補效應和競爭效應影響企業出口技術復雜度,然后使用2006年至2012年企業層面的面板數據進行固定效應回歸,得出如下結論:第一,進口中間品顯著提升了制造業企業出口技術復雜度,說明中間品的流入有利于提升我國制造業企業出口技術含量;第二,企業存活年限、企業規模和行業集中度會抑制制造業企業出口技術復雜提升,而勞動生產率、企業盈利能力以及企業負債率會對其產生正向作用。

基于研究結果,本文提出政策建議。一是擴大中間品進口。進口中間品能夠提高企業出口技術復雜度,因此在制定相關政策應努力降低企業在進口時的成本,發揮進口中間品推動制造業出口競爭力提升的重要作用。二是需提高企業的學習和模仿能力。通過充分吸收進口中間品中內含的先進技術,結合自身產品的特點進行模仿,由此提高企業出口技術水平。