胸腔鏡下肺癌根治術在早期非小細胞肺癌中的應用價值

莫賽文,甘克定,劉冬東,林翱,莫顯博,鐘秋紅

(玉林市紅十字醫院 心胸外科,廣西 玉林 537000)

0 引言

肺癌是臨床常見的惡性腫瘤,發病率、死亡率極高,呈上升趨勢。非小細胞肺癌約占所有肺癌總數的80%[1],主要表現為胸部脹痛、咳嗽、痰中帶血、低熱等。目前,臨床主要采取手術切除及淋巴結清掃術治療早期非小細胞肺癌,可有效提高患者生活質量、提高患者生存率[2]。傳統的開胸肺癌根治術雖有一定效果,但創傷大、切口較長,并發癥多。隨著醫療技術水平的不斷發展,胸腔鏡下肺癌根治術不斷應用于臨床,并取得良好的治療效果。因此,我院選取86例早期非小細胞肺癌患者的病例資料進行分析,探討胸腔鏡下肺癌根治術在早期非小細胞肺癌中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。回顧性分析2018年6月至2019年6月在我院進行早期非小細胞癌治療的86例患者的病例資料,所有患者均經CT、MRI等影像學、病理學檢查確診,排除其他惡性腫瘤者。按照不同的手術方法分為對照組(n=43)和觀察組(n=43),對照組男22例,女21例,平均年齡(57.72±4.85)歲;平均病程(4.89±1.27)月;疾病類型:腺癌26例、鱗癌17例。觀察組男23例,女20例,平均年齡(58.18±4.62)歲;平均病程(5.16±1.03)月;肺癌類型:腺癌24例、鱗癌19例。兩組患者的一般資料比較(P>0.05)。

1.2 方法。對照組行常規開胸肺癌根治術。患者取側臥位、全麻,在第5或第6肋間隙做25-30 cm切口,將肺門處的縱隔胸膜切開,進入胸腔將病變所在肺葉切除,逐層清掃淋巴、肺門。觀察組行胸腔鏡下肺癌根治術。患者取側臥位、全麻,在腋中線的第7或第8肋間做切口,傾斜角30°左右置入胸腔鏡進行檢查;在腋后線第6或第7肋間行1.5~2.5 cm切口為輔操作孔,在腋前線第4或第5肋間做4~5 cm切口為主操作孔;進行根治術,切除病變所在肺葉,清掃淋巴結及肺門。

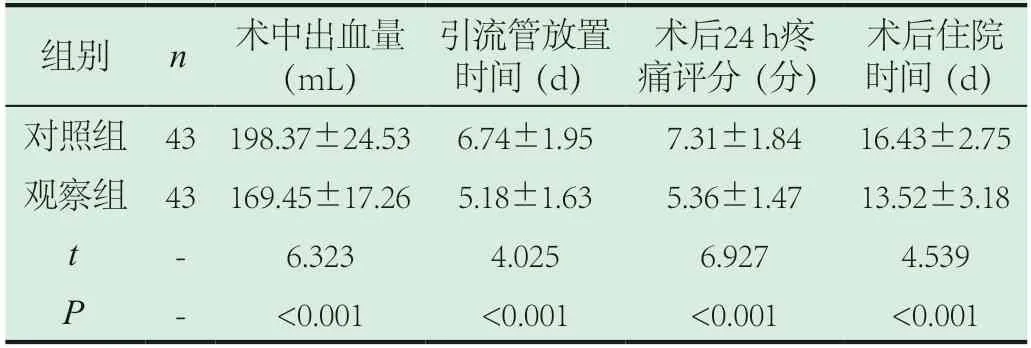

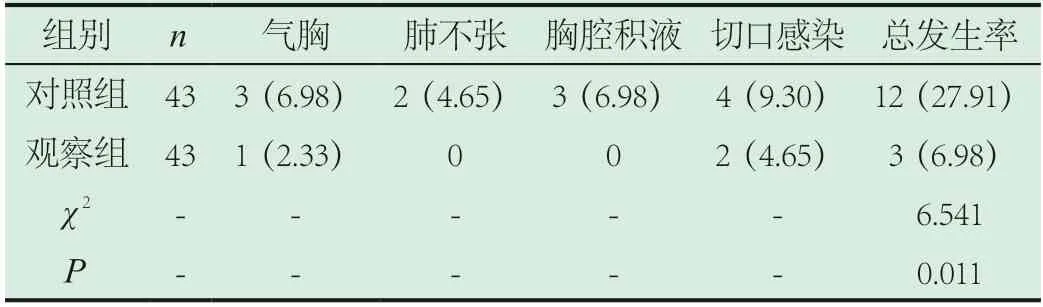

1.3 觀察指標。觀察兩組患者的手術情況(包括術中出血量、引流管置放時間、術后24 h疼痛(VAS)評分及術后住院時間)及并發癥的發生率(包括氣胸、肺不張、胸腔積液、切口感染)。

1.4 統計學分析。采用SPSS 20.0統計學軟件進行分析,計量資料用()表示,采用t檢驗;計數資料用(n,%)表示,采用卡方檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 比較兩組患者手術情況。觀察組術中出血量、術后24疼痛評分均低于對照組,引流管置放時間、術后住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.01),詳見表1。

表1 兩組患者手術情況比較()

表1 兩組患者手術情況比較()

2.2 比較兩組患者并發癥情況。觀察組并發癥總發生率為6.98%,顯著低于對照組27.91%,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

3 討論

非小細胞肺癌主要包括腺癌、鱗癌及大細胞癌等,與小細胞癌相比,非小細胞癌生長分裂、擴散轉移較慢,病灶進展時間長,因此早期手術治療效果較佳[3]。

表2 兩組患者并發癥情況比較[n(%)]

本研究結果顯示,觀察組術中出血量、術后24 h VAS評分均低于對照組,引流管置放時間、術后住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。這與靳智勇[4]研究結果相一致。說明胸腔鏡下肺癌根治術可明顯降低術中出血量,緩解患者疼痛,又能顯著縮短引流管置放時間及住院時間,對患者預后良好。而醫療水平的提高和影像學檢查水平的不斷進步,在肺癌早期時就能及時確診,并采取相應的干預措施。常規開胸肺癌根治術切口長,導致胸壁的大肌肉被切斷,明顯增加術中出血量,且手術操作繁瑣,開胸、關胸花費的時間長,增加患者疼痛感,患者長時間的開胸暴露易引起手術切口感染等并發癥,對患者術后生活造成影響[5-8]。而胸腔鏡下肺癌根治術為微創手術,切口小,患者不需要開胸,可明顯縮短手術時間、降低術中出血量,患者創傷小,從而縮短了住院時間,有利于患者早日康復及減輕醫療負擔。并且本研究結果顯示,觀察組并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),說明胸腔鏡下肺癌根治術可有效降低并發癥的發生率。胸腔鏡下可清晰顯示患者胸腔內部情況,指導術者全面清掃淋巴結及病灶組織,減少了手術器械對周圍組織的傷害。胸腔鏡輔助治療,患者術后疼痛輕,咳嗽時可順利咳出痰液,有效降低切口感染、肺不張等術后并發癥的發生率,提高患者預后[9-14]。

綜上所述,對早期非小細胞肺癌患者采取胸腔鏡下肺癌根治術可有效減少術中出血量,縮短引流管置放時間及術后住院時間,患者疼痛輕,治療效果較佳,并發癥發生率低,具有一定的臨床應用價值。