以七普數據管窺我國城鎮住房發展趨勢

金浩然 戚偉

摘要:人口規模和結構的變動直接影響著住房需求。在對六普和七普數據分析的基礎上,總結和預測了我國城鎮住房發展的規律和趨勢。研究發現:未來我國新增城鎮住房總需求穩中有降,其中新增城鎮家庭帶來的住房需求明顯減少,改善需求占比上升;區域之間城鎮人口變動冷熱不均,住房發展分化加劇;人口流動活躍、老齡化、家庭小型化等也對城鎮住房發展提出新要求。

關鍵詞:人口普查;城鎮住房發展;新趨勢

中圖分類號:F293 文獻標識碼:A

文章編號:1001-9138-(2021)12-0008-14 收稿日期:2021-11-25

我國每10年一次的人口普查是舉全國之力對基本國情進行的一次重要調查,為我國人口分析提供了數據支撐,也為相關行業發展提供分析依據。2021年5月,國家統計局發布了全國第七次人口普查(以下簡稱“七普”)公報,隨后各省(自治區、直轄市)紛紛發布了當地七普的基本情況。本文通過對比全國及地市級層面的六普、七普數據,分析了我國城鎮人口和住房發展的規律和趨勢,為未來城鎮住房發展提供研究支撐。

1 總量趨勢:未來城鎮家庭增速放緩,新增住房需求下降

1.1 過去10年,城鎮家庭戶數增加創造了大量住房需求

根據六普和七普數據,2020年我國城鎮人口有9.02億,較2010年增加了2.36億;2010年城鎮家庭戶均2.85人(未單獨考慮集體戶居民,下同)。根據《中國統計年鑒(2021)》,2020年我國城鎮家庭戶均2.56人。由此推出,2010年和2020年我國城鎮家庭總戶數分別為2.34億戶和3.52億戶,10年間我國城鎮家庭約增加了1.18億戶。

若不考慮農民“帶房入城”等情況、按一戶一套假設,則2010-2020年我國城鎮家庭增加帶來約1.18億套新增住房需求。其中,新增城鎮人口2.36億,大致貢獻了近9000萬套新增住房需求;城鎮家庭戶均規模由2.85人下降至2.56人,大致貢獻了近3000萬套新增住房需求,兩者對新增住房需求的貢獻比例大致為3:1。可見,除了城鎮人口本身增長的作用,過去10年家庭小型化對新增住房需求的拉動作用同樣顯著。

1.2 未來新增城鎮住房需求穩中有降,結構有所調整

過往研究表明,新增城鎮住房需求主要來自三方面動力:分別是由城鎮家庭戶數增加帶來的新增家庭的住房需求、由存量住房更新被動引致的住房拆除改造需求、因收入水平和居住品質要求提高主動帶來的住房改善需求。分析發現,未來我國新增城鎮住房需求總體呈現穩中有降趨勢。

其一,未來新增家庭戶數帶來的住房需求下降。城鎮家庭戶數增加主要由城鎮人口增長以及家庭小型化貢獻。(1)城鎮人口增量方面,隨著我國總人口規模逐漸筑頂,城鎮化率增速放緩,城鎮人口規模增量不斷下降。根據《國家人口發展規劃(2016-2030)》預測,2030年我國城鎮人口規模將達到10.1億人,較2020年實際城鎮人口規模僅增加1.1億人,較該規劃預測的2020年城鎮人口規模增加1.6億人,均明顯低于過去10年實際城鎮人口增量(2.4億)。即使再對其預測的2030年城鎮人口進行技術修正,未來10年的增量也極有可能明顯低于過去10年。(2)家庭戶均規模方面,2020年我國平均每個家庭有2.62人,已與日本 (戶均2.38人,下同)、英國 (2.39人)、韓國(2.50人)和美國(2.54人)等世界上戶均規模較小的國家水平接近。結合各國家庭戶均規模變化規律,我國家庭小型化仍會繼續,但難以保持10年間每戶減少0.48人的速度,家庭小型化會明顯減緩。綜合以上兩方面,未來我國城鎮家庭戶數增加速度會明顯放緩,由此帶來的新增住房需求也將有所減少。

其二,未來住房拆除改造需求趨于穩定或下降。2015年1%人口抽樣調查數據顯示,我國城鎮住房中超過85%是在1990年以后建成的,近6成是2000年以后建成的。2015年以后我國城鎮住房仍在大規模新建,目前我國存量城鎮住房中有7成樓齡較新(不足20年),拆除改造的必要性不強。此外,近年來我國推進了大規模棚戶區改造,過去10年改造了超過4600萬套棚戶區住房,大量有拆除改造需求的老舊住房已完成改造。因此,未來拆除改造帶來的新增住房需求不存在明顯上升的動力,將趨于穩定或下降。

其三,未來住房改善需求保持基本穩定。住房改善需求主要由居民收入水平和對居住品質的要求提高帶來。根據國際經驗,隨著社會經濟發展,人均居住水平總體呈現出對數形式的增長,沒有明確的“天花板”,但增加幅度會逐漸減小。目前我國城鎮居民人均住房建筑面積在40平方米左右,相較于典型國家還有一定差距,預計未來一段時間內還會提升。新冠疫情的反復也讓住房改善需求更加凸顯,高品質、低密度、好物業的住房更加受到青睞。

綜合以上三方面以及我國住房供需體量大的特點,初步判斷未來一段時間內我國新增城鎮住房需求總體呈現穩中有降趨勢,其中新增城鎮家庭帶來的住房需求占比下降,而改善需求占比有所提升。

2 空間分異:區域之間人口變化冷熱不均,分化加劇

我國幅員遼闊,不同地區之間人口變化和住房發展有比較大的差異。2010-2020年間東部和西部地區人口所占比重分別上升2.15個百分點和0.22個百分點,中部和東北地區人口所占比重分別下降0.79個百分點和1.20個百分點;廣東、浙江、江蘇、山東、河南5個省份人口增長最多。受限于更準確口徑的數據難以獲得,這里對比分析了六普和七普地級市層面的常住人口數據,大致反映地區之間的人口變化特征(嚴格來講,對于城鎮住房的分析,相應更為準確的指標應當是各城市市域或市轄區的城鎮人口規模;對于城市住房的分析,更為準確的是各城市城區人口規模。但受限于數據難以獲得,這里只能采用地級市層面的常住人口數據,這一口徑大于傳統對城市的統計范圍,與城市圈等概念有一定重疊,能夠大致反映一個地區人口的增減情況,有助于推演當地新增城鎮人口帶來的住房需求變化。地級市層面的行政區界線調整相對較少,暫未對其進行修正)。研究發現,我國地級市之間人口冷熱分化愈加明顯,今后住房政策制定和市場研判都需要重點關注這一趨勢。

2.1 核心城市群和高等級城市是主要熱點區域

核心城市群和大城市對人口增量貢獻大,這些地區住房需求最為旺盛。2010-2020年間珠三角、長三角、成渝和京津冀城市群的人口增長量最大,分別達到2182萬、1690萬、695萬和607萬,占全國新增人口的7成左右,是人口增長最旺盛的地區。分城市看,少數大城市的人口極化現象更趨凸顯。筆者統計了2010-2020年間人口增長量最大的30個城市,這30個城市都是大城市,除海口(2020年人口287萬)外,其他29城人口規模都在400萬以上。30城均位于《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》劃定的城市群內。10年間,這30城新增人口總規模達到7000萬以上,占全國新增人口的100%左右,其他城市的人口總規模變化不大(有增有減)。而2000-2010年間人口增量前30城共新增6000多萬,占全部新增的85%左右。可見近10年少數大城市的人口增長明顯提速,對全國人口增長的貢獻有所上升。

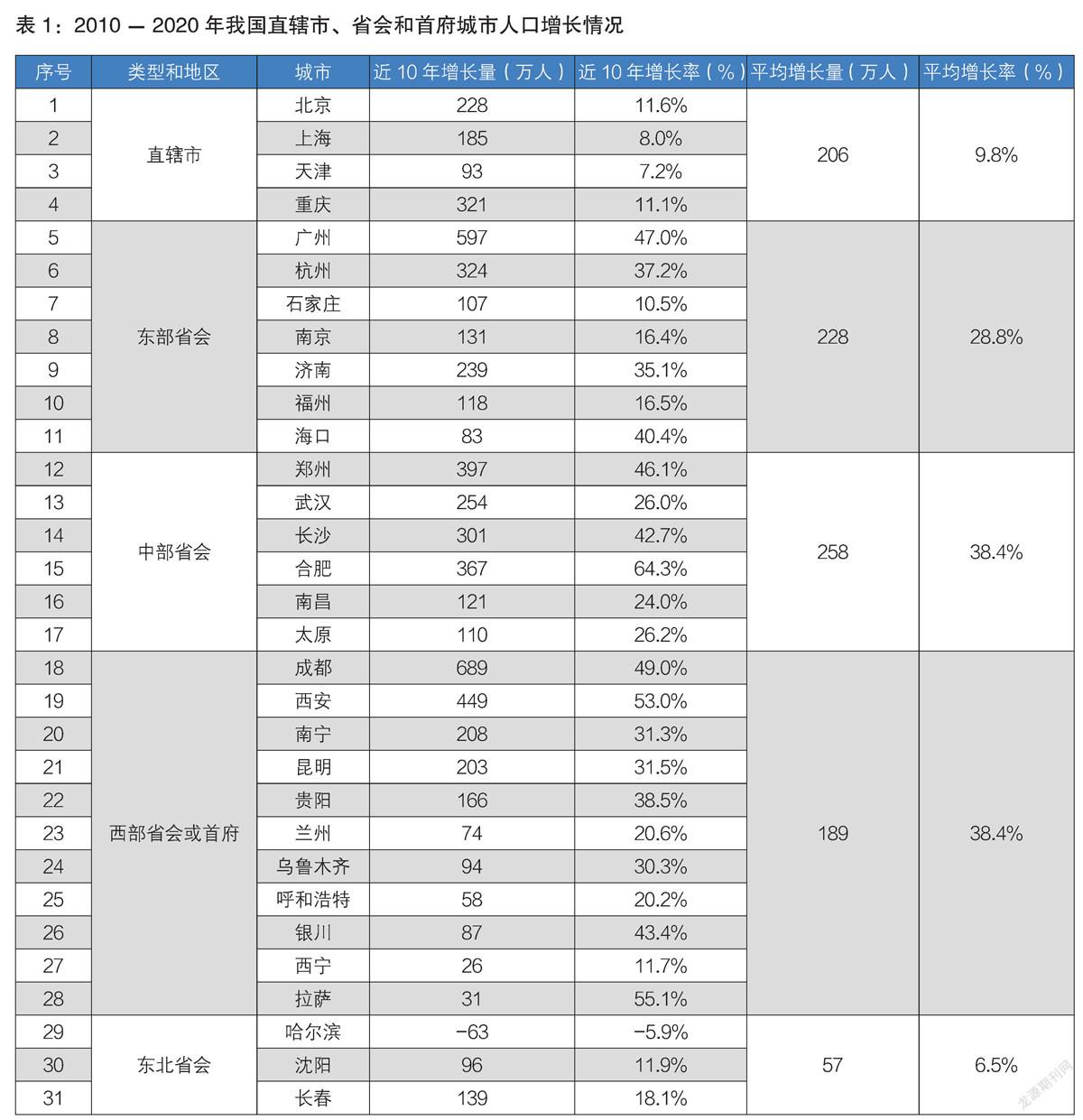

人口增量大的城市有明顯的高行政等級傾向。在人口增量最大的30個城市中,有3個直轄市(北京、上海和重慶)和4個副省級城市(深圳、青島、廈門和寧波),此外還有16個省會城市,共占30個城市的8成左右。一些中西部省會受限于基數低,人口增長量排名不靠前,但增速較高,如拉薩增長了55.1%、銀川增長了43.4%、昆明增長了31.5%、南寧增長了31.3%、烏魯木齊增長了30.3%、蘭州增長了20.6%。中西部地區省份的省會集聚度明顯上升,部分省會城市在省內“一枝獨秀”。如2010-2020年間湖南省人口規模僅增加1.1%,但長沙市人口增長約300萬,增加了42.6%,省內其余人口占比靠前的城市則呈現人口凈流出的狀態,形成強烈對比。

這些人口增長較多的城市住房供需矛盾最為突出。土地和住房供應有限而新增需求蓬勃,房價快速上漲,居民購房壓力持續增加。據貝殼研究院數據,2008-2020年間我國不少城市房價上漲明顯,漲幅大幅超過收入,如深圳、北京和上海二手房均價分別上漲了5.6倍、3.9倍和2.8倍,而同期城鎮居民人均可支配收入僅分別上漲1.4倍、1.8倍和1.9倍,明顯低于房價漲幅。北京、上海、深圳等地房價收入比超過25,對城市競爭力提升產生不利影響。

隨著產業在城市群之間轉移,交通基礎設施不斷完善,預計核心城市群和高等級城市仍將是我國人口增長最顯著的區域,這是決定未來城鎮住房發展格局最核心的背景。對于重點城市群等熱點地區,仍有大量城鎮家庭戶數增加帶來的住房需求,以及現有城鎮居民的改善需求,住房建設存在較大發展空間。對于內陸新增長極、省會城市以及其他衛星城市和縣城,如果產業經濟能夠持續發展,人口穩定增長,住房發展也有望獲得較強動力。見表1。

2.2 人口收縮地區不斷增加,其住房發展模式亟需探究

2010-2020年間,我國343個地級市中有150個出現人口收縮,占比接近一半,人口共減少4051.4萬;2000-2010年間,收縮地級市僅有92個,人口共減少2222.1萬。可見,在人口大量向核心區域集聚的同時,我國出現了越來越多的人口收縮地區,對未來我國城鎮住房發展提出了新挑戰。從空間分布上,西部、中部、東北的人口收縮地區數量最多,分別有54個、47個和33個地級市出現了人口減少。在減少量上,東北地區最多,為1411.5萬,中部次之,為1219.3萬,西部地區減少了1161.3萬。

過去各界對人口收縮的認識往往是負面的、貶義的。但實際上,發展不等于增長,收縮也應當被視作與增長同樣重要的一種發展模式,只是兩者面臨的核心問題和發展機理有所差異。在城市發展和住房發展中,這類人口收縮地區需要解決的不是增量不足的問題,而是人口流失后出現的政府收入下降、城市環境衰敗、產業加速下滑,以及由此導致的區域性房地產市場風險、住房品質惡化等問題,目前各界對這類地區住房發展問題的關注還十分不夠。

未來隨著七普數據的進一步公開,還可以進一步對城區和鎮區人口收縮及其住房發展展開細化研究。

3 結構特征:人口流動活躍、老齡化、家庭小型化等對住房發展提出新要求

3.1 流動人口規模超預期,住房租賃需求旺盛

按照國家統計局數據,2015年我國流動人口規模為2.5億,此后逐年下降,至2019年降至2.4億左右。七普數據顯示,2020年我國流動人口達到3.8億,較2010年增長了69.7%,明顯高于上一年公布的抽樣調查結果,說明此前我國流動人口規模被嚴重低估。其中,我國省內流動人口增長相對更多,增加了84.7%;跨省流動人口增加了45.4%。這些流動人口創造了大量住房租賃需求。《中國流動人口發展報告(2020)》顯示,我國流動人口中超過2/3住在租賃住房中。其中,進城農民工和新就業大學生等新市民構成流動人口租房的主體。前者的租金承受能力相對有限,租賃需求以“一張床”和“一間房”為主;后者租金承受能力相對較高,租賃需求以“一間房”和“一小套房”為主,都希望在承受范圍內“有的租、租的起、租的好”。

2020年我國市轄區內人戶分離人口達到1.2億(這部分人不納入流動人口統計),較2010年增加了192.7%,反映出城市內人口流動激增。考慮到我國城鎮居民的戶口與自有住房大多一一對應,市轄區內人戶分離主要對應兩種情況:一是該城鎮家庭在居住地和戶口地均有房產,不是一處,且同在一個市轄區內;二是由于孩子上學地點變動、工作崗位變化等原因,一個家庭擁有自有住房,但目前租房居住。在公共服務(主要是教育資源)均等化還有待進一步提高、換房成本較高的背景下,大城市中后一種情況的規模和占比有上升趨勢。這多是一種互換式的租賃需求,在形成租賃需求的同時,一般也會將自有住房對外出租,其租賃需求的階段性和過渡性特征明顯,租金承受能力相對較高。

3.2 老齡化進程加快,對住房適老化的需求增加

近年來,我國人口老齡化速度明顯加快,2020年我國60歲及以上人口達到2.6億,占總人口的18.7%,較2010年上升了5.4個百分點。最近10年我國60歲及以上人口占比增速較上個10年提高了2.5個百分點,目前已是世界上人口老齡化速度最快的國家之一。

目前我國城鎮住房的適老化水平總體偏低,不少住房本身空間狹小、設計存在先天不足,適老化改造進展緩慢,難以充分滿足老年人獨立生活的訴求。受獨生子女政策等影響,我國“4-2-1”“8-4-2-1”代際人口配比的家庭明顯增多,傳統主要依靠子女照料的養老方式難以持續。特別是在大城市,子女生活節奏快、工作壓力大,難有足夠的時間和精力全身心照護好老人,需要提高住房的適老化水平及獲得相應養老服務的便捷性。當然,老年人之間居住需求也有明顯差異,返鄉務工老人有在老家改善居住條件的需求,進城幫忙照顧小孩的老人有鄰近子女或同住的階段性居住需求,無自理能力的老人需要鄰近專業的養老照料服務,部分活力老人還有康養度假的需求。現階段,應當抓住解決老年人居住問題的重要窗口期,增加符合各類老人需求的住房產品供給,保證老年人居住的舒適度、安全性。

3.3 少子化對穩定房價和加強住房保障提出更高要求

2020年我國出生人口約為1200萬,育齡婦女總和生育率僅為1.3,處于較低生育水平。過去10年,我國曾多次調整生育政策,從雙獨二孩、單獨二孩到全面二孩,都對增加生育起到積極作用,但這種作用正在逐漸式微,生育政策的效果邊際鈍化,未來生育水平提升空間十分有限,甚至可能出現了快速下滑的勢頭。

生育率下降和少子化受多方面因素影響,包括女性就業壓力和托幼資源嚴重不足、教育資源配置不均增加了孩子的教育成本、養老負擔加重要求家庭加大養老資源分配份額等。有學者和媒體認為高房價是少子化的重要原因。從住房發展的角度,應當關注通過穩定房價和加強住房保障降低年輕家庭的生活負擔,多路徑滿足青年人的居住需求,并積極增加托幼設施,推動釋放生育潛能,減緩少子化進程,增強社會整體活力。

3.4 家庭小型化對住房產品提出新需求

歷次普查數據顯示,我國家庭戶均規模呈現持續下降趨勢,1982年、1990年、2000年和2010年分別為4.41人、3.96人、3.44人和3.10人,到2020年下降至2.62人,意味著我國一家三口的基本結構開始被打破。家庭小型化主要受我國人口流動日趨頻繁、戶籍制度改革受阻、年輕人不婚不育觀念等因素影響,“空巢老人”和“獨居青年”增多,為住房需求帶來新變化。根據國外經驗,我國家庭小型化趨勢將會持續,但未來小型化的速度可能放緩。對于住房供應端,應當充分考慮小規模家庭對住房空間、設施、配套和物業服務等方面的獨特要求,在對存量住房結構分析的基礎上,適度增加符合小規模家庭生活需要的住房供應。

4 結語

本文基于目前已公布的七普資料對我國人口變化進行分析,繼而對未來我國城鎮住房的發展趨勢進行探討。

一是存量房時代來臨,改善需求占比逐漸提升。未來我國住房需求規模總體呈現穩中有降趨勢,存量房市場和改善需求占比不斷上升,政策制定和市場預判需要重點關注這一變化,住房需求的重點從“有沒有”轉向“好不好”。當前,我國城鎮家庭的住房擁有率在全世界處于較高水平,但不少住房居住品質不佳,應積極推進老舊小區改造,實現存量住房在外觀和功能上的改善。此外,我國一直鼓勵“先租后買、先小后大、先舊后新”的梯度住房消費理念。對于有能力、有需求改善居住水平的居民,也應當支持他們通過購或租更換住房,改善居住條件。這種改善不僅表現在面積的增加,還表現在住房區位、戶型、社群和相關服務等方面匹配度的契合。例如,入住專業化青年公寓或老年公寓后,居住條件得以改善。

二是城市之間分化加劇,住房發展特征迥異。當前我國人口分化不斷加劇,大量人口流入部分核心城市,同時伴隨著部分城市開始出現人口增長乏力或收縮。結合城鎮化發展規律,預計這一趨勢還將繼續。各地應當因地制宜,尋求符合城市實際、差異化的住房發展策略。對于流入人口規模較大的城市,考慮到新流入人口的平均年齡相對低,剛性和改善需求更旺盛,應當落實好“人-地-房”聯動機制,適當增加住房供應規模,加快住房租賃市場發展,維護市場穩定并做好住房保障;對于有發展前景但短期內人口增速不大的城市,應把握好增量空間,避免住房開發過度超前,帶來供過于求的風險;對于收縮型城市,應借鑒國外經驗,探索利用閑置房屋再造城市吸引力,保持宜居宜業水平。

三是行業發展因“人”而動,充分匹配人的實際需求。現階段,房地產企業通過“高杠桿”“高周轉”來獲得“高利潤”的傳統發展方式已難以持續,需要尋求新的突破口。房企發展要順應人口變化趨勢,不只追求大規模,而是在一些細分區域和領域做更加高品質的產品,強化企業自身的“護城河”“安全墊”。結合我國人口變化趨勢,可結合老齡化、少子化等人口轉變趨勢,探索在物業服務、住房租賃、智能建筑、資產管理等方面的結構性機會,在做好主業的前提下,走好轉型發展之路。

四是政策設計更加突出住房的民生屬性。1998年“房改”后的一段時間,我國住房政策高度重視住房發展與經濟增長的協同關系,強調住房建設對經濟增長的貢獻。黨的十八大以來,黨中央準確把握發展階段新變化,強調“房住不炒”,把逐步實現全體人民共同富裕擺在更加重要的位置上。住房承載了我國城鎮居民超過70%的財富構成,住房不平等容易沉淀為財富不平等,因此制度設計要更加關注重塑住房在經濟發展和社會民生中的角色,更強調住房的民生屬性,著重從保持房地產市場平穩健康發展、完善住房保障體系等多方面入手優化住房政策,增進民生福祉。

參考文獻:

1.趙奉軍.七普數據的房地產含義.中國房地產.2021.22

2.喬曉春.從“七普”數據看中國人口發展、變化和現狀.人口與發展.2021.27

3.黃敬婷 吳璟.中國城鎮住房拆除規模及其影響因素研究.統計研究.2016.09

4.金浩然.我國都市圈住房發展的新形勢與新要求.中國房地產.2020.22

5.金浩然.“收縮城市”住房發展的新形勢及應對.城鄉建設.2021.07

6.吳璟 徐曼迪.中國城鎮新增住房需求規模的測算與分析.統計研究.2021.09

3585500589211