開放共享的步行尺度社區規劃體系建設

楊華,張英琦,谷德慶

(中國建筑設計研究院有限公司,北京 100044 )

1 引言

我國的城市住區建設經歷了多個階段:建國初期的基于古城機理的穿插建設—工業大發展階段的圍廠建院—改革開放初期的職住一體—商業地產大開發階段的大型封閉社區—當代新城建設的小街密路網開放共享社區[1]。歸納起來,我國城市居住區的規劃建設逐漸從“自給自足”的大規模封閉社區,逐漸轉型成小街區密路網肌理的開放社區。封閉的社區不僅無法享受到城市景觀帶和公共設施帶來的便捷服務,城市也無法獲得社區配套設施的補充。同時造成了街區空間活力的匱乏、公共環境的下降、交通擁堵和景觀殘破。

在中共中央國務院《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》中指出:新建住宅要推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區。開放共享的密路網街區目的不僅要打破封閉的“圍墻”,更強調將社區的景觀環境和配套設施開放給城市,在開放社區的規劃建設中要基于街區整體規劃,服從城市空間的立體規劃網絡,將配套設施和景觀綠化融合到街區規劃中。

2 封閉社區出現的原因和問題分析

封閉社區興起于20世紀80年代貧富差距較大的美國,我國的住區建設最初采用此模式主要是因為“廠院模式”行政體系,追求的是封閉社區所帶來的安全性和完備性等。現代城市建設中,封閉社區依然流行的原因既有政策的引導,也有市場運行的因素。

城市規劃理念在不斷革新,但 “功能分區理念”仍然是當前城市總體規劃的主流方法。相關的法規和規范、地方規劃通則和標準也是以“功能分區”理念為主導思想,只約束功能布局的“千人指標”和服務半徑,城市的規劃格局已成定型。城市設計的加入也只能解決造型的問題,對于功能空間的布局影響不大。人們對當代社區規劃的品質追求,需要在規劃中將交通、公共服務設施配套、城市設計等多方面因素進行綜合考慮。

在市場層面,為了規模化招商引資,采用大地塊的整體出讓。開發商為了樓盤的管理獨立,不受周邊城市街區的干擾,打造所謂的“世外桃源”,對市政道路的穿插建設比較排斥。這造成街區道路網密度低,交通不便。

隨著時代的變遷,那些封閉社區從建設之初的獨立完善,變成了封閉隔絕,甚至變成了城市的孤島。時間越久,其對城市發展的負面影響越大。基于以上對封閉小區的分析,總結如下:

1) 形態與不斷新陳代謝的城市機理格格不入,無法融入街區整體形態中去。

2)配套設施被分割,跟不上時代發展,嚴重落后與不足。

3) 公共環境陳舊,景觀環境下降。

4)交通設施獨立但不足,造成街區交通網的阻斷,市政路網的稀疏引發城市交通的擁堵。對城市步行系統和自行車系統的影響尤為突出,街坊系統的可達性降低,城市效率低下。

5)管理松散,物業服務落后于時代,原來的安全性和私密性也大幅度下降。

解決封閉小區問題不僅是將“圍墻推倒”那么簡單,相反開放街區也不意味著小區可以失去安全性和私密性,這應該是對住區規劃的結構性優化。小街區密路網是社區開放共享的規劃前提,更深層的是要加強街區的穿過力,提高街區的便捷性。

3 小街區密路網的城市肌理分析

街區風貌由貼臨街道的建筑營造而成,進而形成城市肌理。封閉社區的城市界面是由少量貼臨建筑和大量圍墻組成,與城市道路聯系很少。開放共享社區的基礎是小街區模塊,建筑布置在場地周邊,圍合成街道。

小街區密路網體系基于以步行尺度作為構建街道肌理的尺度。根據GB 50180—1993《城市居住區規劃設計規范》的要求,按照“5min生活圈”為基本模塊,配建相關的公共服務設施,滿足區域內居民的物質和文化需求。5min的步行距離,按照人體工程學的分析計算,距離約為300m,考慮到步行折線、路網寬度和市政等情況,小街區密路網的基本尺度為260~280m的建設用地和20~30m的道路寬度。建設用地面積7.29~7.84hm2,在不考慮建筑高度前提下,以平均容積率2.0計算,建設規模為14.58×104~15.68×104m2。按照居住功能占比85%,人均居住建筑面積35~50m2計算,一個地塊內居住人數在2 500~3 800人,基本符合一個居住小區的規模范圍。

“10min生活圈”是2~4個地塊聯系組合,形成居住社區,規劃共享社區級的公服配套設施。 總之,開放共享的步行尺度社區是新建和重塑緊湊的街區,步行適宜的道路網,豐富多樣復合使用的社區,對建筑環境進行整體提升,形成完善共享的社區鄰里單元。

4 步行尺度街區的影響因素

步行適宜的開放街區,具有更多的積極意義。(1)步行系統優先,街區的可達性指標比服務半徑指標更人性化。(2)步行開放街區具有更多的商業服務界面。小街密路尺度宜人,空間上引導商服聚集,產生規模效應,增加更多的消費機會和社區活力。(3)開放的步行尺度街區能夠促進鄰里交流,提高社區的歸屬感。(4)開放的街區容易形成小尺度場域空間。街心公園、商業小廣場、街道轉角等,都是人們交流駐足的活動場所。與城市綠化帶的結合,使得原本孤立的公共綠化景觀具有了更多的使用價值。(5)開放街區促進了步行系統和單車系統的發展。在10min生活圈內輔之以公交系統,15min生活圈內包含軌道交通系統,城市交通體系貼近居民,方便出行方式的選擇。(6)開放的街區沒有視線和管理的“死角”,城市環境更加安全。

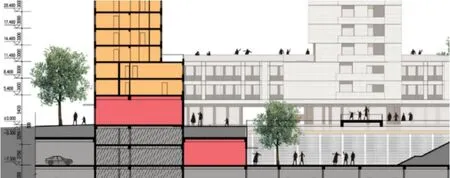

密路網街區強調立體空間上的開放共享。在當代城市建筑中,首層架空為步行系統的可達性帶來了更多的便利(見圖1);地下1層的商業開發,提供了更多的商業街區界面(見圖2);2層的步行退臺和裙房屋頂為建筑功能營造了隔絕城市道路困擾的“首層”空間(見圖3)。立體的空間設計突破了傳統平面化的街道關系,在規整的圍合圖底關系中實現通達便捷(見圖4)。開放共享的圍合街區需要“留白增綠”,需要“轉角廣場”,需要“便捷服務”。打破城市功能分區模式,各地塊混合功能,街區功能多元化;街道公共空間社會共享,組團花園獨立安全;多層級交通體系服務網,提升出行便利性;注重社區的文化營造,提高居民的歸屬感。

圖1 宋莊藝術公社(北京)

圖2 扎德拉德中心(克羅地亞)

圖3 東云社區(日本)

圖4 立體開放共享空間

5 開放共享的社區規劃體系構建

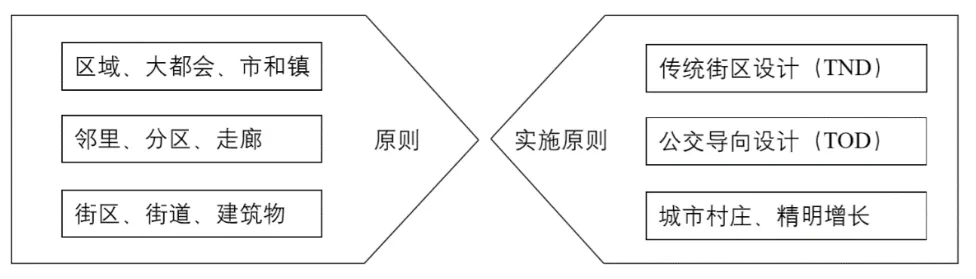

在現代規劃理論中,以社會學為基礎的“鄰里單位”是主要的研究方案。佩里在《鄰里單位》中強調了社區的配套設施與居民數量的對應性,這直接形成了我國 “千人指標”法則。“需要注意,佩里鄰里單位理論的潛臺詞是進行相對嚴格的分區,這導致鄰里單位理論后來曾一度被詬病為助長城市分區與種族隔離”[1]。 為了避免城市分隔造成的社會矛盾,“新城市主義”提出緊湊型的城市功能混合替代不斷擴大的社會隔離(見圖5)。新城市理論實踐中從區域層面到街區、建筑層面,對不同維度的實施策略提出了構思。開放共享的社區規劃體系,對街道和組團提出的設計要點如下。

圖5 新城市主義理論框架圖

1)以步行系統為基礎的小街區模式,輔助以單車。在5min生活圈內解決便捷型的服務功能,10min步行距離內完成10 000人規模共享服務功能。

2)城市快速交通設置在街區外圍,與軌道交通站點統一規劃。地上公交站點遍布在密路網的節點。

3)地下商業空間和機動車庫連續布置,部分配套商服在地下空間布置,激活負1層價值。

4)建筑周邊化布置布局,建筑主立面朝向街道,塑造街區風貌。

5)地面層架空開放,跨越型的步行系統可以增加配套設施的效率。

6)架空層形成第二首層,形成組團的室外綠化活動場和私密花園。

7)智能化的物業管理方式,實現對小區安全性的需求。

我國某些重要的新城建設中,除了為騰退土地而建的社區外,所有的居住功能建筑均為公有,統一安置員工周轉使用。在此類城市規劃中應充分發揮體制優勢,根據工作調整居住地點,實現“職住一體”的規劃優勢。以主要的辦公行政類和科研類功能建筑作為城市的動力點,分散布置周圍居住社區、配套設施等功能類建筑。

各種功能建筑相互交互融合的城市規劃,可以大幅度降低城市交通壓力,提高出行效率。

6 結語

我國城市的分區規劃形成了片區的功能單一和城市文化特色喪失,造成城市的不斷蔓延。城市的發展已經從解決百姓的物質需要轉向實現人民對美好生活的向往。開放共享的步行尺度社區體系是通過對社區“硬環境”的規劃設計,最終達到改善人居“軟環境”的目的。社區作為城市的基本組成單元,開放共享的步行尺度街區體系最終形成可持續發展的街區空間形態,大幅提升社區的人文風貌,提升居住品質。