廣州綠色金融改革創新試驗區發展現狀、問題與對策

涂劍明 唐宋元 張家敏 胡蝶 李韻怡

摘要:粵港澳大灣區建設背景下,廣州綠色金融改革創新試驗區承擔了開放合作的重要任務。廣州試驗區歷經三年建設,既取得了可喜成績,也面臨著突出問題。廣州試驗區應抓住中央及省市以金融支持大灣區建設的重大機遇,重新謀劃布局,加快試驗區發展。

關鍵詞:綠色金融? 綠色產業? 粵港澳大灣區

2017年6月,為促進生態文明建設及經濟可持續發展,國務院批準設置五個綠色金融改革創新試驗區,旨在以金融為手段,以創新為動力,全面促進綠色經濟及綠色產業發展。試驗區成立三年來,在綠色金融組織體系建設、綠色產品與服務創新、綠色產業發展、綠色金融可持續發展機制等方面取得不少成就。本文旨在全面分析總結全國綠色金融改革創新試驗區所取得的經驗,并結合粵港澳大灣區建設的新要求,對廣州綠色金融改革試驗區的下一步發展提出相應的對策建議。

一、廣州綠色金融改革創新試驗區發展現狀

廣州綠色金融改革創新試驗區自2017年成立以來,始終堅持“綠色金融服務實體經濟”的發展思路,緊緊圍繞“綠色金融改革創新的試驗田、綠色金融與綠色產業協調發展的示范區、粵港澳大灣區合作發展的新平臺、‘一帶一路建設的助推器” 這四大定位,不斷探索綠色金融體制機制和產品服務創新,努力實現經濟高質量發展。

隨著廣州花都區有關綠色金融發展優惠政策的陸續實施,試驗區綠色金融機構和綠色金融業務快速增長,綠色金融支持綠色產業發展的體制機制不斷完善,綠色金融與綠色產業協同發展的效應明顯增強,綠色金融改革創新走在全國前列。目前廣州已形成一批可復制、可推廣的經驗,比如碳排放權抵質押融資標準體系建設、林業碳匯生態補償機制方面的探索、搭建廣州市綠色金融改革創新實驗區融資對接系統、成立大灣區綠色金融合作聯盟等。全區金融業規模大幅度增長,金融業增加值從2016年的0.8億元增長到2019年的44.83億元,增長55倍。金融組織體系不斷完善,現有銀行22家(包括“工、農、中、建、交”綠色分行5家),證券公司11家,保險及中介機構93家,商業保理4家,融資租賃公司8家。法人金融機構從試驗區建設之初的 1家增長至11家,包括信托公司、村鎮銀行、全國性保險經紀公司等不同類型的金融機構。

截至2019年末,花都區引進或設立各類綠色金融機構300余家。 廣州綠色金融街進駐綠色機構256家,注冊資本金203.4 億元,年均增加超過100家,注冊資本金5000萬元以上的企業已達44家,年納稅額超千萬元的企業8家。截至2019年末,全區存貸款余額為 2849.93億元,同比增長13.06%,存貸比為66.98%; 企業貸款余額為507.75 億 元,同比增長22.99%,其中綠色信貸余額179.24億元,占企業貸款比重達到35.3%,同比增長 38.17%,為全區2300多家企業以及廣州市300多家企業提供綠色信貸支持。

2019年9月5日,中央財經大學綠色金融國際研究院發布的《地方綠色金融發展指數與評價報告》顯示,截至2019年底,廣州地區銀行機構綠色貸款余額超3000億元,累計獲批發行各類綠色債券638億元,新增綠色保費收入488億元,廣州碳交所碳配額現貨交易量累計成交突破1.36億噸,這四項指標在全國各試驗區中均排名第一。

二、廣州綠色金融改革創新試驗區面臨的問題

近三年來,廣州綠色金融改革創新試驗區取得了令人矚目的成就,形成了大量可復制可推廣的綠色金融產品和服務創新,但作為國家中心城市、粵港澳大灣區的核心城市以及全國重要的區域金融中心,不應滿足現有成就。

2020年5月,中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局發布《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》中第24條專門就推動粵港澳大灣區綠色金融合作問題進行規劃。明確提出“依托廣州綠色金融改革創新試驗區,建立完善粵港澳大灣區綠色金融合作工作機制。”為廣州試驗區未來發展指明了方向。2020年7月和9月,廣東省和廣州市相繼出臺金融支持大灣區建設的具體實施方案。廣州市政府發布的《關于貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的行動方案》提出,廣州支持港澳金融機構參與廣州綠色金融改革試驗區建設,建設粵港澳大灣區綠色金融合作平臺,推動廣州綠色金融創新經驗向粵港澳大灣區復制推廣,探索在粵港澳大灣區構建統一的綠色金融相關標準,并逐步向國際標準接軌,進一步吸引國際投資者。可見,未來廣州將以綠色金融為抓手,推動粵港澳大灣區的金融合作。在這個過程中,廣州綠色金融改革創新試驗區必將發揮更大的作用,但當前廣州綠色金融改革創新試驗區仍存在以下問題。

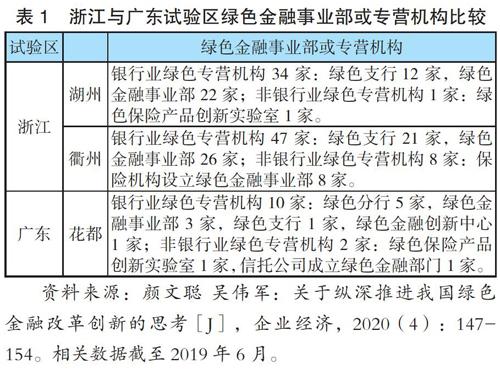

(一)綠色金融組織體系仍不健全

浙江湖州和衢州都是地級市,從經濟實力與金融發達程度看,都無法與廣州相比,但其綠色金融事業部或專營機構都遠超廣州花都(見表1),這說明廣州試驗區綠色金融組織體系仍有較大的發展空間。另外還需擴大非銀行綠色金融專營機構、投資擔保機構及相應的中介組織。

(二)試驗區綠色金融服務的輻射能力有限

如上所述,廣州試驗區金融服務機構數量有待擴大,金融服務供給能力有待提升。從綠色信貸來看,目前試驗區綠色銀行機構主要服務于區內2300多家企業,所服務的區外企業僅300家左右,試驗區對區外的輻射能力有限。從試驗區的定位看,其輻射能力不能僅限于廣州,服務半徑應擴展至整個粵港澳大灣區。同時應加強區內綠色金融機構與區外金融機構,甚至與港澳金融機構的廣泛合作。

(三)綠色金融與綠色產業協同發展仍需加強

花都區政府制定了大量財稅優惠措施吸引綠色金融機構和綠色金融企業進駐,取得了很好的成效,但試驗區綠色金融發展目的不只是促進試驗區內綠色產業的協同發展,而是要促進花都區,以至于整個廣州市綠色產業的快速發展。目前,試驗區綠色金融與綠色產業協同發展仍主要局限于試驗區內。從綠色金融服務的供給與需求方面看,試驗區更加側重于綠色金融服務供給方面,著力引進綠色金融機構。截至2019年5月,“線上”綠色企業和綠色項目融資對接系統中,有116個區內項目和48個市內項目納入該系統,區外項目有待進一步提高。2020年1月,廣州綠色金融街已進駐企業263家,其中金融類企業或機構占38%,非金融類機構占62%,涵蓋環保科技、生物科技、彩妝、保溫材料等企業,比較而言綠色企業引進數量偏少。

(四)相關激勵政策有待完善

針對廣州綠色金融改革創新試驗區,出臺了很多激勵政策,但是有很多是指導性的,執行有困難,效果不夠理想。2017年,廣州稅務局提出了10項支持試驗區的納稅服務舉措并表明要打造陽光稅務,但試驗區的信息披露和共享機制并未完善,容易存在信息遺漏和更新延遲的現象。2020年1月,廣州市花都區人民政府發布《關于印發花都區支持綠色金融創新發展實施細則的通知》進一步細化了獎勵政策,從政策力度看,明顯偏向于引進綠色金融機構,對引進的金融機構給予落戶及經營獎勵,但對進駐試驗區的綠色企業則無此類獎勵。政策導向上,只注重綠色金融服務的供給方面,對綠色金融服務需求照顧不足,只注重綠色企業生產活動,對綠色消費的引導不夠。

(五)大灣區綠色金融合作水平有待提升

2019年,廣州綠色金融改革創新試驗區組織相關機構在香港聯合舉辦“2019穗港澳金融合作推介會”,會上廣州碳排放權交易所分別與歐洲能源交易所、全球環境信息研究中心 (CDP) 簽訂合作協議和合作備忘錄。同時推動發起粵港澳大灣區環境信息披露倡議。廣州試驗區作為與港澳對接綠色金融合作的重要平臺,已初步開展相關領域合作,但合作的層次與水平有待進一步提升,與《意見》要求還有很大差距。

(六)綠色金融專業人才不足

綠色金融人才不僅具備扎實的金融學素養,而且應具備環境經濟學及環保相關知識,是學科交叉的復合型人才。我國綠色金融起步較晚,綠色金融專業人才總體數量少,而試驗區建設需要大量高素質人才支撐和智力支持。綠色金融產品服務創新、綠色金融管理和服務、綠色金融風險防范、綠色金融發展研究等都需要培養相應的人才。廣州不乏金融類人才,但綠色金融人才仍偏少,趕不上綠色經濟及綠色金融發展的需要。

三、加快廣州綠色金融改革創新試驗區發展的對策建議

(一)以更高標準建設好試驗區

不管是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,還是中央四部委發布的《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》,都對廣州綠色金融改革創新試驗區寄予厚望。廣州試驗區應成為粵港澳大灣區綠色金融發展的高地以及綠色金融合作的重要平臺。為此,應重新審視試驗區的功能定位,高標準建設好試驗區。一是要構建粵港澳大灣區綠色金融合作的長效機制;二是要對標國際,加快試驗區綠色金融創新發展,成為粵港澳大灣區綠色金融發展的示范區;三是提升試驗區綠色金融服務的能級與輻射能力;四是建立統一、與國際接軌的綠色金融標準和信息披露規范。

(二)提升試驗區功能、擴大綠色金融服務半徑

廣州綠色金融改革創新試驗區應進一步強化綠色金融要素的集聚功能、綠色金融業務的創新能力、綠色金融的研究能力、綠色金融標準的影響力以及綠色金融信息處理加工能力,全面提升試驗區利用綠色金融服務實體經濟、促進經濟高質量發展的各項功能;通過規劃綠色金融聚集區、綠色產業發展示范區、港澳青年綠色創新創業園區等功能區為載體,立足產業發展現狀和特色,謀劃一批重大綠色項目,積極爭取國家、省、市的政策支持,依托港澳渠道引進境外資金投資于粵港澳大灣區綠色產業;擴大綠色金融服務半徑,立足花都區,面向廣州,輻射粵港澳大灣區。

(三)突出特色、加強重點

如上所述,全國五省區綠色金融改革創新試驗區各有特點及發展優勢。廣州也要結合廣州實際,突出綠色金融發展特色。廣州的實際情況是綜合經濟實力強,服務業比重高,先進制造業較發達,金融業基礎雄厚,綠色金融服務的需求旺盛。市場導向型發展模式適合廣州情況,綠色信貸、綠色保險、綠色債券的規模在全國居于前列,這也是未來發展的重點。從特色來看,廣州碳排放權交易量一直排名全國第一,碳排放權抵質押融資標準和林業碳

匯生態補償機制等兩項碳金融業務試點成果已在全省范圍推廣,累計成交林業碳匯211.66 萬噸,成交金額3237.82 萬元。因此,廣州應突出碳金融業務及環境權益交易特色。為進一步強化廣州綠色金融發展特色,應爭取盡快設立廣州期貨交易所。

(四) 促進綠色金融與綠色產業協同發展

廣州試驗區應完善綠色金融與綠色產業政策激勵體系,引導金融機構加大對綠色產業的金融供給,支持花都區新能源汽車產業、智能電子產業、臨空高科技產業等綠色產業發展和皮具、珠寶等傳統產業綠色化轉型升級,支持綠色產業園區建設,通過綠色信貸、股權投資、綠色債券、上市等金融支持手段為產業園區不同發展階段的企業提供全周期綠色金融服務。更進一步,構建差別化綠色金融服務體系,帶動廣州市戰略性主導產業和新興產業綠色轉型升級,促進先進制造業和現代服務業沿著可持續發展道路前進。

此外,廣州綠色金融改革創新試驗區具有毗鄰海洋的優勢。廣州試驗區可以攜手香港與澳門,以綠色金融為抓手,推進綠色海洋交通建設,再從點到面,推廣到海洋養殖業、海洋油氣工業、海洋漁業等其他海洋經濟領域,促進海洋經濟與綠色金融共同發展。

(五)建立大灣區綠色金融合作機制

一是由穗港兩地政府建立綠色金融合作協調委員會,協調綠色金融標準及綠色金融信息披露機制,就重大政策問題保持戰略溝通,共同推進綠色金融業務雙向開放;二是繼續舉辦穗港澳金融合作推介會,形成常態化的金融合作機制,“政府搭臺,銀企唱戲”;三是建立粵港澳大灣區綠色金融自律組織合作機制。推動廣東金融學會綠色金融專業委員會、廣州金融業協會等自律組織和廣州地區金融機構與香港、澳門地區綠色金融協會、金融機構及有關部門建立常態化合作機制,推進綠色金融業務合作。

(六)大力引進和培養綠色金融人才

創新是第一動力,人才是第一資源。綠色金融發展離不開高素質人才的支撐,大力引進和培養綠色金融人才是試驗區當務之急。試驗區已經開出豐厚的待遇吸引綠色金融高端人才的加盟,但同時也應利用廣州高校集聚的優勢,支持相關高校的金融類專業設置綠色金融方向,為綠色金融人才培養創造有利條件,打造本土綠色金融專業人才的“搖籃”和“儲備庫”。

建議在試驗區內設立粵港澳大灣區綠色金融研究院,將綠色金融人才培養與科學研究相結合,條件許可情況下,可以設立博士后流動站。積極創造條件,吸引國內外優秀綠色金融人才進入試驗區學習、研究、工作和創業。鼓勵粵港澳三地的企業以及高校在試驗區內設立研究所以及創新孵化基地,定期舉辦高檔次與綠色金融相關的學術會議,邀請國內外綠色金融研究的知名專家來訪交流與講學,營造濃厚的學術氛圍,同時積極開展產學研合作,引導研發機構將理論與實踐相結合,為綠色企業發展提供有力的智力支持。

參考文獻:

[1]劉琪.央行等四部門聯合發布26條措施 為粵港澳大灣區建設提供有力金融支持[N].證券日報,2020-5-15.

[2]中國人民銀行研究局.綠色金融改革創新試驗區第二次聯席會議在廣州召開,綠色金融動態,2020(3).http://www.greenfinance.org.cn/displaynews.php?cid=86&id=2794.

[3]鄭志林.廣州綠色金融發展現狀及對策研究[J].工程技術究,2018(03):15-16+20.

[4]廣州市地方金融監督管理局 :廣州金融白皮書2020,2020-06.

[5]張瑞懷.創新綠色金融產品服務 探索金融引領綠色產業發展的“貴安模式”.清華金融評論,2017(10):37-39.

[6]龐彩霞.廣州加快推進綠色金融與產業融合發展[N].經濟日報,第8版,2017-07-26.

[7]李揚:以綠色金融改革創新激發廣州老城市新活力,探求,2019(6):57-65.

[8]林素絮等.粵港澳大灣區戰略下廣州建設綠色金融綜合服務體系研究.探求,2020(2):39-44.

[9]邱億通.建設綠色金融改革創新試驗區探索綠色金融“廣州模式”.清華金融評論,2017(10):31-33.

[10]廣州市花都區金融工作局.工作總結與工作計劃(2017-2019),2017.12-2019.12.

基金項目:“粵港澳大灣區背景下加快廣州綠色金融改革創新試驗區建設的對策和建議”,2019 年國家級大學生創新創業訓練計劃立項項目(編號:201911106010);2020 年廣東省科技創新戰略專項資金一般項目(編號:pdjh2020b0449)。

作者單位:廣州航海學院航運經貿學院