“快樂讀書吧”教學策略之我見

錢友芬

【編者按】統編教材在課程層面進行了全面重構,其中就設置了“快樂讀書吧”,首次實現了課外閱讀課程化,克服了課外閱讀邊緣化問題。那么,對于“快樂讀書吧”,教師該如何進行教學呢?本專輯的兩篇文章對“快樂讀書吧”的教學都進行了探索,有自已的特色,可供參考。

為培養學生廣泛的閱讀興趣,引導學生多讀書、讀好書、讀整本的書,統編教材新增了“快樂讀書吧”欄目。每冊讀書吧都有一個主題,從多方面引導學生學習閱讀、參與閱讀、分享閱讀,力求實現課外閱讀系統化、課程化。

一、整體把握,準確定位

整體性強是統編教材鮮明的特點,124個語文要素,各種言語實踐能力的訓練點一以貫之,邏輯推進。整個教材所構成的體系就像一棵蓬勃生長的大樹,而每一冊、每一單元、每篇課文所要達成的目標就是樹上有序生長的枝葉,向著同一方向生長。

1.從教材體系來看。筆者梳理了一至六年級“快樂讀書吧”的主題及目標。

從上表中可以發現,不同學段所要達成的閱讀目標非常明確,但側重點有所不同。第一學段指向學生良好閱讀習慣的培養,激發閱讀興趣,引導學生感受閱讀分享的快樂。第二學段指向閱讀策略的運用,引導學生學習并嘗試根據文本類型選擇相應的閱讀策略。第三學段側重于引導學生進行有目的的閱讀,并能選擇合適的閱讀方法進行深入閱讀。從習慣的培養到學習運用策略,再到策略的嫻熟運用,由易到難,螺旋上升,前后勾連,形成了有梯度的閱讀指導體系。

五年級上冊“快樂讀書吧”的主題為“從前有座山”,指向了民間故事的閱讀。對五年級學生來說,讀懂民間故事的主題和內容是沒有太大難度的,難點在于要在一個學期之內,用合適的速度完成多個長篇的閱讀,并了解民間故事的特點。因此,教學時,教師應明確目標,精準定位,避免“越位”或“拔高”。

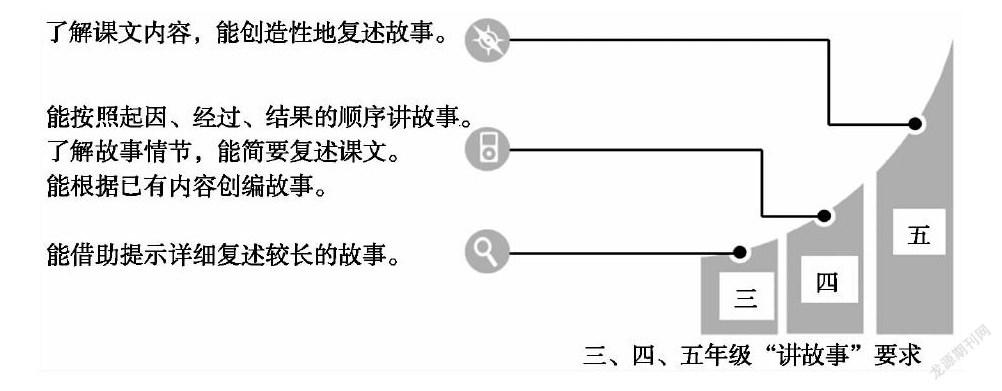

2.從言語訓練點來看。重視語用是統編教材另一個鮮明的特點,教材采用了多種形式來促進兒童言語能力的發展,“講故事”就是其中之一。筆者將教材三、四、五年級對“講故事”的要求梳理如下圖。

從上圖可以看出,從詳細復述到簡要復述、創編故事再到創造性復述,“講故事”要求由扶到放,科學漸進,逐步提升。

民間故事是中國傳統非物質文化遺產的一部分,口耳相傳是它傳承的主要途徑,這種故事傳承方式要求傳承人語言組織能力強,能進行原樣復述或創造性復述。因此,在教學五年級上冊“快樂讀書吧”時,應引導學生創造性復述故事、分享故事,感受閱讀民間故事的快樂,將中華民族的集體記憶傳承下去。

3.從語文要素來看。五年級上冊的“快樂讀書吧”是第三單元的內容,圍繞“民間故事”這一主題,這一單元共編排了三篇課文——《獵人海力布》《牛郎織女(一)》《牛郎織女(二)》,以及“口語交際:講民間故事”“習作:縮寫故事”“語文園地”“快樂讀書吧:從前有座山”。所有內容的編排都指向本單元的語文要素一“了解課文內容,創造性地復述故事”“提取主要信息,縮寫故事”。《獵人海力布》的教學目標之一是學生能通過合理想象,以第一人稱進行創造性復述;《牛郎織女》的教學目標之一是引導學生展開想象,能把課文中寫得簡略的地方講具體;“口語交際”旨在培養學生通過想象細節,并配上相應的肢體語言,將故事講生動的能力;“習作”則側重于學生縮寫故事能力的訓練;“語文園地”概括了本單元所學的“創編故事”的方法。在此基礎上,教學“快樂讀書吧”時,除了引導學生閱讀更多的中外民間故事,感受民間故事的特點及魅力,“創造性復述故事”“縮寫故事”的能力訓練也應成為實踐目標之一,讓語文要素有效落地。

二、立足民間故事,實踐閱讀指導

本次“快樂讀書吧”的設計匠心獨具。導讀部分是一個大家熟知而又親切的小故事“從前有座山”,類似“講不完的故事”的語言游戲形式很容易激發學生的閱讀興趣。接下來是“你讀過嗎”和“相信你可以讀得更多”這兩部分內容。“你讀過嗎”板塊中呈現的是《田螺姑娘》的故事片段,神奇的想象、奇妙的故事情節、生動的語言,無不吸引著學生。《梁山伯與祝英臺》《八仙過海》等耳熟能詳的故事,以及機智的徐文長、聰慧的巧姑等精彩的人物形象,令人感到無比親切,足以調動學生的閱讀欲望。此外,還有兩個點明本次閱讀要素的小貼士。這兩個小貼士提示的都是民間故事的文體特點:情節內容的反復、固定的故事類型,以及相似的主人公和結局。“相信你可以讀更多”板塊則提醒學生民間故事存在于世界的每個角落,它們是人類智慧的結晶。該板塊還通過一些著名故事及故事人物的列舉,進一步激發學生的興趣。

基于以上分析,筆者緊扣“民間故事”這一文學體裁,觀照教材特點,關注語文要素,進行了以下教學嘗試。

1.導讀啟動,興趣為先。一切學習從興趣開始,事半功倍。在執教“從前有座山”的導讀啟動課時,筆者先請學生說一說自己所知道的民間故事,再請學生談談自己是怎么知道這些民間故事的,然后根據學生的回答,總結出民間故事口耳相傳的特點。隨即,筆者一臉神秘地說起自己的奶奶的奶奶的奶奶也傳下來一個十分精彩的故事。在吊足了學生的胃口后,筆者開始“一本正經”地講起了故事。當說到“山上有個廟,廟里有個老和尚在給小和尚講故事”時,學生恍然大悟,都哈哈大笑起來,附和著筆者一起講了起來,教室里開啟了“無限循環”模式。就這樣,師生一起快樂地走進了“快樂讀書吧”。可見,閱讀期待值拉滿,有助于閱讀活動開啟。

2.比較閱讀,發現異同。很多民間故事都被改編成影視、詩歌、樂曲等不同樣式,而這些不同樣式的文學表達,匯聚了創作者的智慧。如果將它們拿來進行對比欣賞,讓學生在同中求異或異中求同的比較中進行主動的知識建構,就能增強學生的學習能力。

(1)在相同故事中找不同點。“你讀過嗎”板塊中除了《田螺姑娘》的故事外,還推薦了很多其他的民間故事,如《梁山伯與祝英臺》《八仙過海》《沉香救母》等。從這些故事中,筆者選擇了《沉香救母》進行對比閱讀。因為學生對電影《寶蓮燈》特別感興趣,而且影視劇《寶蓮燈》無論是故事情節還是人物設計都可圈可點。在學生自主觀看電影的基礎上,筆者引導學生閱讀《沉香救母》的民間故事,比較電影和故事的異同。通過在小組內進行交流,學生很容易發現,兩者故事內容相同,講的都是沉香救母。不同之處在于:在人物刻畫方面,電影更細膩,省略了三圣母和劉彥昌相識相戀的過程,增加了二郎神欺壓百姓的情節,突出了沉香學藝的艱辛。通過這樣的對比,學生知道了電影為了吸引觀眾,對原故事中的很多情節進行了增刪調改。同樣的,我們在講故事的時候,也是可以根據需要,對故事進行適當的創編,讓故事更具吸引力。

(2)在不同故事中找相同點。民間故事作為一種口頭藝術,一般有固定的類型和重復的段落,寄托著人們樸素的愿望。怎樣讓學生了解民間故事的這些特點呢?筆者引導學生讀一組故事,如《梁山伯與祝英臺》《孟姜女哭長城》《田螺姑娘》,在對比閱讀中尋找共同點。學生先組內討論,然后全班進行交流。通過討論,學生歸納出相同點:第一,故事中的主人公都是心地善良且正直的人。第二,故事中的主人公都有著不幸的遭遇,最后都有著“神奇”的際遇去戰勝困難。第三,這些故事都有著重復的段落、類似的情節——欲揚先抑,懲惡揚善,結局圓滿。通過這樣的對比閱讀,學生對于中國民間故事的基本特點自然而然就了解了。

3.豐富形式,分享所獲。曹文軒先生和陳先云老師共同編著的民間故事讀本《田螺姑娘》共收錄了37個家喻戶曉的經典故事,這些故事是訓練學生創編故事能力的極好素材,也是落實本單元語文要素的重要載體。筆者在組織學生通讀《田螺姑娘》整本書的基礎上,進行了豐富的實踐活動。

(1)連連看。37個故事,涉及眾多人物形象。為了檢測學生是否認真閱讀整本書,同時也為了讓學生充分體驗閱讀成就感,筆者設計了類似“連連看”這樣的小游戲,即將書中的人物與其相對應的性格及故事結局打亂,讓學生進行連線。在游戲過程中,學生表現出濃厚的興趣,再讀此書的意愿非常強烈。

(2)創編故事。選擇自己最喜歡的故事進行創編,在尊重文本原意的基礎上進行增刪調改;發揮想象,使故事更生動。縮寫故事,使劇本更簡練。學生可以一個人自主完成,也可以小組合作完成,課本劇、故事會、詩歌創作等形式不限。

(3)分享故事。結合學校“讀書節”活動,上好民間故事分享課。學生以讀后感、讀書卡、海報、給書中人物寫信等形式展示自己的閱讀感受,同一本書,讀者不同,收獲也不同。通過多種方式“秀”出讀書成果,閱讀活動“活”了起來,學生的表達也“活”了起來。

(4)拓展提升,推薦閱讀。民間故事與個人創作最大的不同在于它口口相傳的特質,那些五彩斑斕的故事,在漫長歲月的打磨中,融入了無數講述者的智慧,充溢著古往今來的情感、想象、觀念和理想。好故事是不分國籍的,《一寸法師》《捧著空盆的孩子》《農夫和魔鬼》《金手指》等外國優秀民間故事富有神奇的想象,情節生動迷人,主題深邃有哲理。教師應深入到巨大的民間故事寶庫中,將有趣且有益的故事甄選出來,推薦給學生,讓學生在優秀民間故事的浸潤中,厚植閱讀素養。

總之,教師只有立足學情,觀照整體,精準定位,細化讀書指導內容,開發形式多樣的讀書活動,引領學生從“一本”走向“一類”,才能實現“快樂讀書吧”編排的目的,助力學生語文核心素養的生長。

(作者單位:江蘇省溧陽市文化小學)