垃圾分類逐步實施下校園有機垃圾堆肥綠化利用分析

王婉靜 周慶生 龐天賜 陳海博 徐永貴

關鍵詞:有機垃圾堆肥;再生利用;資源量;潛在需求量;需供比

1973年,保羅·帕爾默首次使用了無廢(zero waste)一詞,直至20世紀90年代后期,這一理念才受到社會各界的廣泛關注。無廢理念的核心是對廢棄物價值的重新定義,需要意識到廢物是潛在的資源[1]。近年來,歐美國家不斷通過政策法案減少垃圾衛生填埋量和焚燒量[2]。減少垃圾填埋和焚燒最有效的辦法是源頭減量和再生資源化利用。焚燒垃圾中的有機物質占有較高的比例[3],因此,世界各國不斷研究這些有機物質的再生資源化利用[4]。

有機生活垃圾成分復雜,具有“危害性”和“資源性”雙重屬性[5]。近年來,隨著中國經濟快速發展和居民消費水平的提高,生活垃圾的品種和產生量都出現迅速增長趨勢[6],也引發了處理及再生資源化利用等問題[7]。2019年,我國生活垃圾中的有機物質所占比例高達59.30%,年產生量約9 000萬t[8]。另外,我國有機生活垃圾具有高含水率、高鹽、高有機質和高油脂等特點[9],極易腐化發臭[10]和滋生致病微生物,嚴重威脅生態環境和人體健康[11]。此外,目前我國城市生活垃圾無害化處理57.22%依靠衛生填埋,40.24%依靠焚燒[12],再生資源化利用在生活垃圾處理中所占比例仍然較低。垃圾焚燒產生的污染物質以及衛生填埋處理,同樣會引發一定的漏水漏氣等環境問題[13]。

有機生活垃圾主要有堆肥化[14]和發酵制沼氣[15 -16]等再生資源化利用對策。有機生活垃圾經過上述方法處理,不但能減輕污染物對地下水的污染,減少溫室氣體的排放,使廢物實現資源化[17],還能有效避開食物鏈,防止生物富集危害人類[18]。城市有機生活垃圾存在有機成分不穩定和大規模搬運困難等不利因素[19],因此,發酵制沼氣存在較大難度。另外,城市有機生活垃圾堆肥在農業利用中,同樣存在養分不固定和運輸范圍的經濟性等問題[20],廣域農業施用難度較大。本研究認為,城市有機生活垃圾集中堆肥化并且在發生區域內利用,是高效的、經濟的集約型再生資源化利用方法,具有較高的學術研究價值[21]。

高校是城市的重要組成部分,也是青年人群食宿較為集中的地方,有機生活垃圾的產生量恒定可控。文獻顯示,全國在校生若每人每天產生0.1 kg有機生活垃圾,年校園垃圾產生量將高達95萬t[22]。另外,由于外賣業的興起和配送產業的蓬勃發展,校園有機生活垃圾的產生不局限于校園食堂,不但給有機生活垃圾的集中收集造成很大麻煩,還擴大了污染范圍。在校內進行垃圾分類,將校園有機生活垃圾堆肥化處理并進行校園綠化循環利用,不但能強化大學生的環境保護意識,而且對促進綠色大學發展意義重大。校園有機生活垃圾(包括學校食堂餐廚垃圾中的骨骼內臟、蔬菜葉、剩飯剩菜等和學生宿舍中的果皮、過期食品及茶葉渣等有機物質,下同)集中堆肥化并且最大限度地在校園區域內實施綠化(包括喬木、灌木、草坪、花卉等,下同)利用,是高效的、經濟的集約型再生資源化利用方法,可促進大學生活垃圾的再生資源化利用,對建設綠色校園、保護生態環境和推動我國綠色低碳循環發展的經濟體系具有重要意義。

1 研究方法與目的

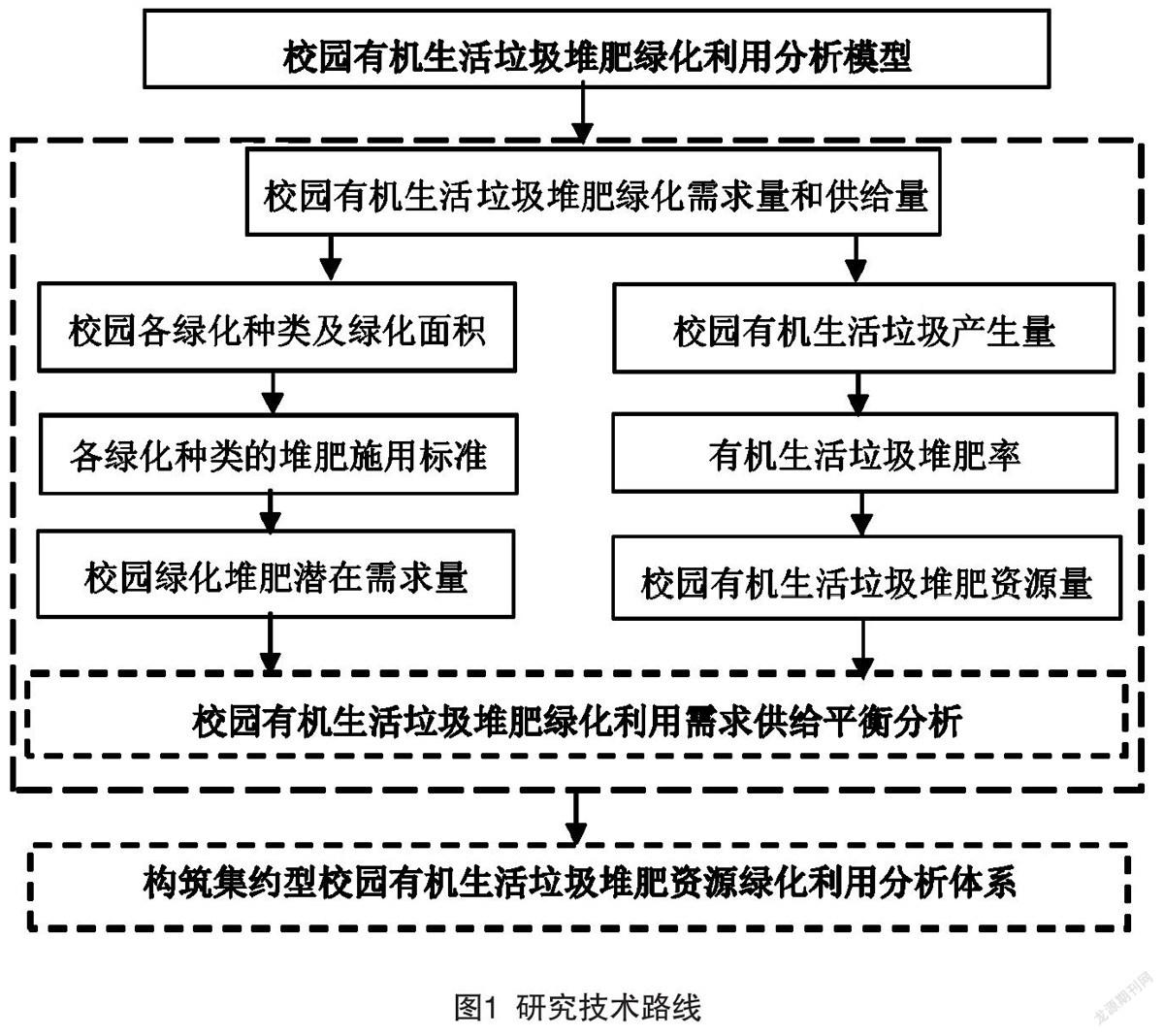

本研究以大學校園內有機生活垃圾堆肥綠化利用的需求和供給可能性、需求供給平衡分析為中心進行探究,研究技術路線如圖1所示。利用校園有機生活垃圾排出的現場調研和數據收集以及文獻梳理和定量分析等具體研究方法,對校園有機生活垃圾轉化為堆肥的資源量(理論可供給量,下同)和堆肥綠化利用潛在需求量(理論最大需求量,下同)的計算定式化,對需求供給平衡分析模式化。以鄭州師范學院為研究代表事例(model case),以該校的東、西兩校區為研究區域進行試點分析,為研究區域有機生活垃圾堆肥的校園綠化利用可能性提供有效的科學依據,構筑集約型校園有機生活垃圾堆肥資源綠化利用分析體系,并推廣應用。本項目的完成對加強鄭州師范學院有機生活垃圾的再生資源化利用、促進全國校園垃圾再生資源化利用及推動我國綠色大學的發展都起到重要作用。

2 研究對象有機生活垃圾產生量的調查與統計

鄭州師范學院的校園由東、西兩個校區組成,校園有機生活垃圾主要集中在學生宿舍和學校食堂。西校區由3棟學生宿舍樓(包括1棟男生宿舍、2棟女生宿舍)和1個綜合食堂(包括1個民族餐廳、1個學生餐廳、1個教師餐廳)組成;東校區由10棟學生宿舍樓(包括2棟男生宿舍、8棟女生宿舍)和1個綜合食堂(包括1個民族餐廳、2個學生餐廳、2個教師餐廳)組成。本研究分別對各校區、各學生宿舍和各食堂的有機生活垃圾產生量進行了調查和統計。統計時間為2020—2021學年第一學期(即2020年9月1日—2021年1月10日,下同)。

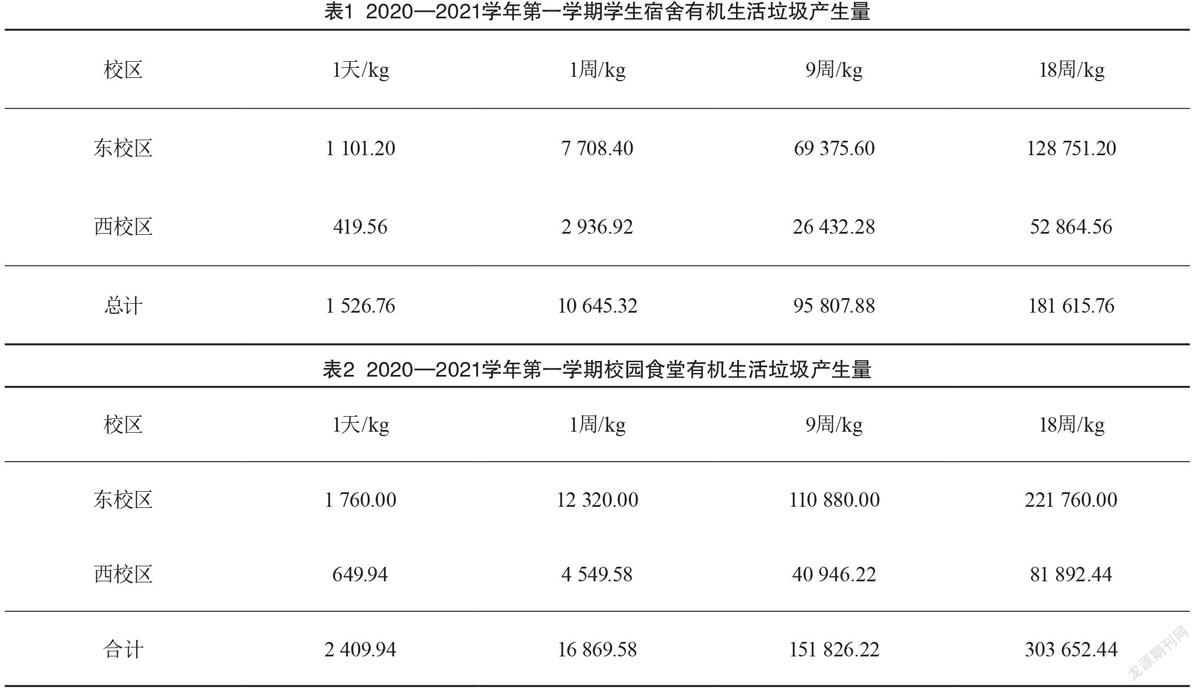

學生宿舍主要采取有機生活垃圾投放宣傳、設置回收箱(各學生宿舍每層樓梯口分別設置回收箱并張貼投放說明)及對回收箱設置點進行定期觀察統計等,估算出每天、每周及每學期各校區學生宿舍有機生活垃圾產生量。統計結果如表1所示。

學校食堂有機生活垃圾產生量的調查統計同樣采取現場調研和數據整理等方法。通過專人記錄的方式,在各校區、各食堂對一日三餐的有機生活垃圾產生量進行統計,估算出每天、每周及每學期各校區、各食堂有機生活垃圾的產生量。統計結果如表2所示。

3 研究對象有機生活垃圾堆肥資源量和綠化堆肥潛在需求量的計算

3.1 研究對象有機垃圾堆肥資源量的計算

2020—2021學年第一學期東、西校區的校園有機生活垃圾堆肥資源量根據公式(1)計算。通過校園有機生活垃圾產生量Wij乘堆肥轉化系數D,計算出有機生活垃圾堆肥資源量Zij。

Zij=Wij×D (1)

式中:Wij—有機生活垃圾產生量,t;D—堆肥轉化系數;Zij—有機生活垃圾堆肥資源量,t;j—學期;i—校區(東校區和西校區)。

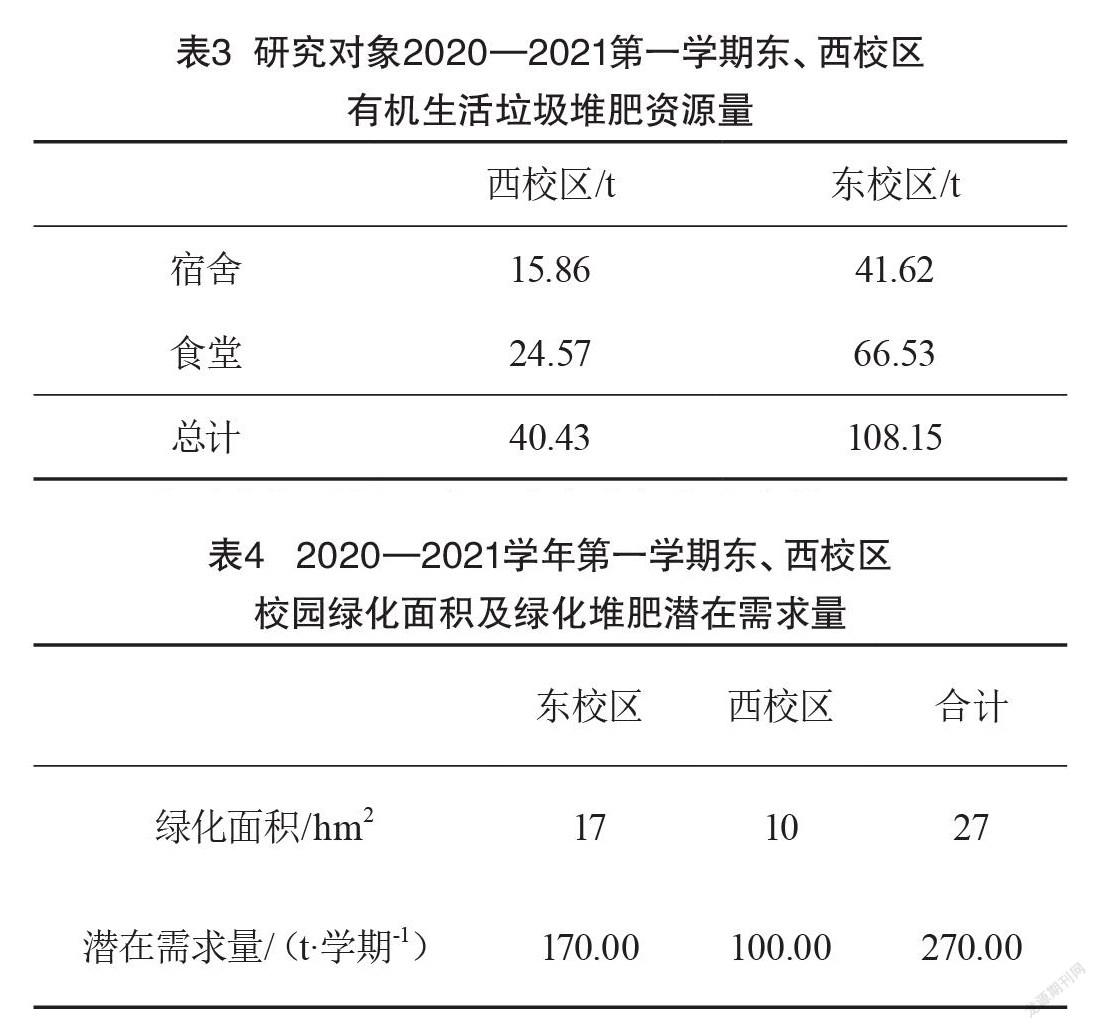

有機生活垃圾經過發酵、干燥等過程,被制成符合國家標準的堆肥,在轉化為堆肥的過程中質量減小。本研究將堆肥的質量和有機生活垃圾質量之比定義為堆肥轉化系數。轉化系數D參考文獻值,約為0.3[23]。有機生活垃圾產生量Wij利用表1和表2研究對象(學生宿舍和校園食堂)的有機生活垃圾產生量的調查和統計值,根據公式(1)計算出東西校區2020—2021學年第一學期的有機生活垃圾堆肥資源量,如表3所示。

3.2 研究對象校園綠化堆肥潛在需求量的計算

2020—2021學年第一學期東、西校區的校園綠化對堆肥的潛在需求量根據公式(2)計算。通過綠化面積Sij乘綠化堆肥施用標準X,計算出校園綠化對堆肥的潛在需求量Mij。

Mij=Sij×X (2)

式中:Mji—綠化對堆肥的潛在需求量,t/hm2;X—綠化對堆肥的標準,t/hm2;Sij—綠化面積,hm2;j—學期;i—校區(東校區和西校區)。

研究對象的綠化面積Sij由校方提供。綠化堆肥施用基準X參考文獻值[24]。文獻顯示,綠化堆肥的年施用標準為20 t /(hm2·年),綠化施肥一般為一年兩次(每次10 t /hm2),因此,本研究對2020—2021學年第一學期的綠化施肥單位設定為10 t / hm2。東、西校區2020—2021學年第一學期校園綠化堆肥潛在需求量的計算結果如表4所示。

4 研究對象有機生活垃圾堆肥需求供給平衡分析

2020—2021學年第一學期東、西校區有機生活垃圾轉換為堆肥的資源量、校園綠化的堆肥需求量及堆肥需供比(需求量/資源量)的計算結果如表5所示。

由表5得知,2020—2021學年第一學期的校園有機生活垃圾轉化為堆肥的資源總量約為148.58 t,校園綠化對堆肥的潛在需求總量約為270.00 t,總需供比約為1.82。該研究對象的校園綠化堆肥需求量大于供給量,出現了供不應求的狀況,由此可判斷出研究對象的校園有機生活垃圾轉化為堆肥后全部可以被校園綠化利用。該研究對象的綠化覆蓋率高且對堆肥的需求量較大,是造成此結果的主要原因之一。東、西校區的堆肥需供比分別約為1.57和2.47,東校區的需供比遠大于西校區,東校區是新建校區,規劃相對合理,而綠化覆蓋面積較大是造成此結果的主要原因。

5 結語

以鄭州師范學院為研究對象,利用校園有機生活垃圾排出的現場調研、數據收集統計及文獻梳理等研究方法,通過對各校區、各學生宿舍和各食堂有機生活垃圾產生量的調查和統計,得出2020—2021學年第一學期的校園有機生活垃圾產生量,根據有機生活垃圾堆肥轉化率,估算出校園有機生活垃圾堆肥資源量。通過校園綠化面積和綠化堆肥施用標準,推算出校園綠化對堆肥的潛在需求量。根據以上計算結果,對該研究對象的校園有機生活垃圾堆肥綠化利用需求供給平衡進行了定量分析。研究結果表明,鄭州師范學院2020—2021學年第一學期的校園有機生活垃圾轉化為堆肥的資源總量約為148.58 t,校園綠化對堆肥的潛在需求總量約為270.00 t,總需供比(需求量/資源量)約為1.82,需求量遠大于供給量,由此可判斷,鄭州師范學院的校園有機生活垃圾轉化為堆肥后全部可以被校園綠化利用,為校園有機生活垃圾的資源化利用提供了一定的科學依據。作為今后的研究方向,對校園有機生活垃圾的效率化收集方法和校園內堆肥設施的科學性設計等探究也很有必要。