去哪了?一個100億太陽質量的黑洞不知所蹤

天文學家正在宇宙失物招領處尋找他們認為應該存在的最大、最可怕的黑洞之一。不過,到目前為止,他們還沒有什么收獲。

星系就好比是燈火通明的一座座大城市,在它們的中心潛藏著一個饑腸轆轆、隨時準備吞噬一切的惡魔,那就是質量相當于幾百萬甚至幾十億個太陽的超大黑洞。在過去的幾十年里,這個看法哪怕還算不上定律,至少也已經成了天文學界的某種共識。此外,天文學家還認為,星系越大,中心的黑洞質量也越大。

于是,10年前,當空間望遠鏡科學研究所馬克?波斯曼(Marc Postman)借助哈勃空間望遠鏡研究星系團發現了一個中心沒有黑洞存在跡象的超大質量星系時,大家都很驚訝。一般來說,星系核心都會更亮一些,就像是穿了一件發光斗篷一樣,那是因為星系中心質量巨大的黑洞通過強大引力把很多恒星都聚到了那個區域,這些恒星發出的光讓星系中心分外明亮。

相反,在這個星系核心區域的正中心,也就是星光本該比周邊區域更為明亮一些的位置,卻反而要比周圍更暗一些。此外,這個星系的整個核心區域——那是一個直徑大約有20 000光年的恒星團——甚至都不在整個星系的正中間。

“哦,我的天哪,這實在是太不尋常了。”亞利桑那圖森市美國國家光學-紅外天文學研究實驗室星系核專家、相關論文作者托德?勞爾(Tod Lauer)回憶起當初波斯曼博士向他展示這個發現時說。

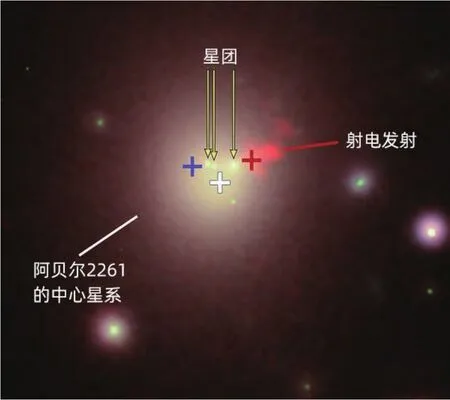

哈勃空間望遠鏡捕捉到的阿貝爾2261星系團圖像。畫面中間偏左處最明亮的那個星系就是阿貝爾2261。它的直徑大概是100萬光年,約是銀河系直徑的10倍

當時是2012年。自那之后,這兩位研究者就一直在與同行們搜查這個星系的每一個角落,尋找那個不知所蹤的黑洞可能發出的X射線波或射電波。

這個星系是阿貝爾2261星系團中最亮的一個,距地球大約27億光年,在北半球天空的武仙座方向,離著名的織女星不遠。根據經驗推斷,2261星系中心缺失的這個黑洞質量至少相當于100億個太陽,可以與天文學家目前已知的最大黑洞一較高下。相比之下,我們銀河系中心的黑洞質量大概只相當于400萬個太陽。

所以,神奇的大自然到底把這相當于100億個太陽的質量藏到哪兒去了?

一種可能是,黑洞其實就在那里,但因為沒有任何東西可“吃”了,所以歸于寂靜,沒有留下任何表明自身存在的信號。不過,勞爾博士和他的同事們表示,還有一個更令人興奮的可能:整個黑洞都被丟到了星系之外。

每個桃子都有核

如果能證明后面一種可能,那將給我們研究星系和宇宙演化中的一些最猛烈、最動態的過程帶來啟示。天文學家早有理論預言了這類過程的存在,但從未真正觀測到過。那是巨大力量引發的旋轉之舞,威力大到足以將恒星和行星拋到空無一物的虛空。

“那是個有趣的謎團,也是我們正在研究的。”波斯曼博士在一封電子郵件中寫道。他還補充說,即將投入工作的詹姆斯?韋伯空間望遠鏡有能力給這項研究帶來新的內容。

“一個超大質量黑洞從所在星系里拋射出來,會發生什么?”勞爾博士問道。

勞爾博士是一個自稱“Nukers”的非正式組織的成員。這個團體的成員并不固定——“就像樂隊一樣。”勞爾說——第一次聚會則是在哈勃空間望遠鏡升空后不久,由加州大學圣克魯茲分校的桑德拉?法布爾(Sandra Faber)組織。在過去的40年里,他們借助哈勃望遠鏡這雙敏銳的眼睛以及其他一些新裝備窺視遙遠星系的核心部位,以期掌握更多有關星系核的知識。

“A2261-BCG(這個星系在文獻中的正式名稱)的故事,”勞爾說,“正是宇宙中質量最大的星系,也即巨大的橢圓星系演化到終點時會出現的情況。”

黑洞這種天體密度非常之高,所以連光都無法逃脫它們的引力。從定義上講,黑洞就是看不到的。不過,物質落入黑洞時造成的騷動——X射線和射電流——全宇宙都能看到。20世紀60年代,星系中心類星體的發現引導天文學家第一次想到超大質量黑洞可能就是這種宇宙煙火表演的始作俑者。

20世紀與21世紀之交,天文學家逐漸達成共識:每個星系中心都藏著一個質量小則相當于數百萬個太陽、大則相當于數十億個太陽的超大質量黑洞。沒人能夠肯定它們究竟是怎么形成的——到底是由那些恒星坍縮后形成的小黑洞慢慢增長而成,還是由早期宇宙的其他某些過程形成,沒人知道。“每個桃子都有核。”勞爾博士說。

不過,這些天體又是怎么影響它們周遭環境的呢?

1980年,三位天文學家米切爾?比奇曼(Mitchell Begelman)、馬丁?里斯(Martin Rees)和羅杰?布蘭德福德(Roger Blandford)在論文中闡述了這些黑洞會如何改變它們所在星系的演化過程。當兩個星系相撞并且發生合并時——這在早期宇宙中是一種特別常見的現象——它們各自中心的黑洞也會相遇并且形成一種雙黑洞系統,也即兩個黑洞互相圍繞對方運動。

比奇曼博士和他的同事們提出,這樣兩個巨大的黑洞在互相繞轉的時候會與所在的恒星海洋產生相互作用。時不時地就會有那么一顆恒星與雙黑洞系統近距離接觸,后者的強大引力會把它推出星系中心,而這兩個黑洞之間的聯系也會變得更加緊密。

隨著時間的推移,越來越多的恒星會被扔出星系中心區域。于是,原本集中在星系中心的星光會慢慢地向外擴散成一個涵蓋區域更大,但也更為彌散的核心區,這個核心區的中心位置還有一個小小的結塊,兩個黑洞在那里跳著雙人舞。這個過程叫作“沖刷”。

“他們在這場游戲中遙遙領。”勞爾博士這樣評價比奇曼等三位天文學家。

棘手的問題

勞爾博士和波斯曼博士認為,他們研究的阿貝爾2261擁有的就是這種沖刷出來的核心區。問題在于,這樣的核心區中心應該是最明亮的,但實際情況卻是最暗的,就好像超大質量黑洞及其附近的恒星就這么憑空地抽走了一樣。

這就引出了一種更富有戲劇性的可能,同時也是比奇曼博士及其同事設想的過程演化到最后的場景:兩個黑洞合并成了一塊巨大的虛無區域。這個合并過程必然伴隨著災難性的引力波爆發。所謂“引力波”,就是愛因斯坦在1916年預言并且在一個世紀后的2016年得到激光干涉引力波天文臺(LIGO)證實的時空漣漪。

如果這種引力波爆發不平衡,那么合并產生的超大質量黑洞就會在整個星系內“飛翔”,甚至飛出星系——當然,這些都是天文學家從未觀測到過的現象。因此,找到這個“誤入歧途”的黑洞就是最緊迫、最重要的任務。

研究人員進一步審視了A2261-BCG后發現,其彌散核心區中有4個小小的光結塊。其中會不會有一個藏著黑洞?

在星系中心位置附近探測到的射電流表明:5 000萬年前,那個地方曾有超大質量黑洞活動

西弗吉尼亞大學薩拉?伯克-斯波勞(Sarah Burke-Spolaor)領導的一個團隊利用哈勃空間望遠鏡和位于新墨西哥州索科洛的甚大陣列射電望遠鏡觀測了整個天空。他們通過哈勃望遠鏡的光譜測量結果得知結塊內恒星的晃動速度,并由此推斷是否存在某些大質量天體——比如黑洞——將這些恒星聚到一起。

他們總結稱,其中兩個結塊,很可能是內部運動幅度較小的小星系正在被大星系吞噬而產生的效果。對第三個結塊的測量結果誤差很大,所以既沒法肯定黑洞就在此處,也沒法排除這種可能。

而第四個結塊,密度很高,位置則接近A2261-BCG核心區的底部邊緣。伯克-斯波勞博士報告稱,由于這個結塊實在太過昏暗,連哈勃望遠鏡都無法深入測量。“就算用哈勃望遠鏡,觀測這個結塊也需要很多很多時間,大概幾百上千個小時。”她在一封電子郵件中說。因此,這個結塊目前也只能算是黑洞藏匿地點的候選區域。

伯克-斯波勞博士稱,星系核心還會發出射電波,但這對尋找黑洞并沒有什么幫助。

“最開始的時候,我們期盼射電發射能成為確鑿證據,希望活躍射電噴流能直接指出黑洞所在位置。”她說。然而,根據光譜特征,我們觀測到的射電遺跡至少已有5 000萬年的歷史了,這就意味著,在停止噴射射電流之后,這個大黑洞也有足夠長的時間移動到其他位置。

另一架搜尋這個黑洞的望遠鏡則是美國宇航局的軌道望遠鏡:錢德拉X射線天文臺。密歇根大學的凱漢?古爾特金(Kayhan Gultekin)也是Nuker組織中的一位經驗豐富的老手。他是后來才加入對這個黑洞的搜索行動的。古爾特金將錢德拉X射線天文臺對準了星系團核心區以及那些可疑的結塊。結果也是一無所獲。古爾特金博士說,如果這個假想中的黑洞真的在那個位置,那么它現在的“進食”速率大概只有理論上限的百萬分之一。

“要么是處于中心位置的黑洞實在太過昏暗,沒有留下太多蛛絲馬跡,要么就是那兒根本沒有黑洞。”他在一封電子郵件中寫道。他還表示,雙黑洞系統也是一樣:如果這種系統要藏匿起來,不被我們發現,那么它就只能吸收很少很少的氣體。

與此同時,英國薩里大學的伊姆蘭?納西姆(Imran Nasim)——他并非波斯曼博士團隊的成員——發表了一篇論文,詳盡地分析了兩個超大質量黑洞合并如何將所在星系改造成天文學家現在看到的樣子。

“簡單來說,就是引力波反沖把超大質量黑洞‘踢’出了星系。”納西姆博士在一封電子郵件中解釋說。失去了壓場的這兩位超大質量“人物”后,原先在雙黑洞系統周圍的恒星向外擴散,變得更加彌散。那塊區域中的恒星密度——那個地方可是這個巨大星系中恒星密度最高的地方了——只有我們銀河系中心恒星密度的1/10。所以,相比我們的夜空來說,A2261-BCG的夜空一定顯得貧瘠得多。

如此種種,都為天文學家熱切期盼詹姆斯?韋伯空間望遠鏡早日升空提供了又一個理由。按照目前的計劃,“千呼萬喚始出來”的詹姆斯?韋伯空間望遠鏡將于今年10月末升空。屆時,這個哈勃空間望遠鏡的繼任者將會同時觀測前面提到的4個結塊,天文學家就有可能據此確定其中是否有哪個藏著超大質量黑洞。

“說到這里,你該明白我們工作面臨的巨大復雜性了,”勞爾博士說,“嘿!或許它藏在這些結塊里!或許它不在那兒!最好把所有地方都找一遍!”

資料來源 The New York Times