不縮短指骨顯微外科手術在末節斷指再植中的影響研究

張清東 趙 靜 龍俊江

1.河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院),河南 洛陽 471000 2.河南中醫藥大學,河南 鄭州 450046

末節斷指是臨床常見的手指離斷類損傷,伴有神經與血管及甲床等多部位的損傷,臨床治療難度增大,治療效果不理想,將嚴重影響患者的身心健康。傳統斷指再植治療,受過度清創等因素影響,易出現術后指骨縮短等現象,在美觀度與手指運動及感覺等方面的恢復效果不盡理想。在末節斷指再植手術中引入顯微鏡技術,可顯著規避傳統斷指再植術療法的不足,提高整體療效,具有較高的臨床應用價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇54例末節斷指患者當作觀察對象,患者及家屬均知情同意,并簽署知情同意書,根據治療方式差異分組各27例,對照組男12例、女15例;年齡在18-80(45.0±6.1)歲。對照組男13例、女14例;年齡在18-81(45.0±5.3)歲,兩組基線資料相匹配,(P>0.05)。

1.2方法 對照組接受傳統斷指再植手術治療,末節遠端斷指再植,采用單根注射器針頭指骨內固定,吻合指動脈弓分支動脈、指腹靜脈等方式重建血運,吻合神經,再植。研究組接受不縮短指骨顯微外科手術再植治療,術前行血常規與肝腎功能及心電圖等常規檢查,臂叢神經阻滯麻醉后,在患肢上臂中1/3處扎氣囊止血帶。雙氧水與滅菌生理鹽水清洗斷指,常規鋪巾消毒,再次沖洗。顯微鏡下行骨斷端污染物與壞死組織的清除,再次清洗。甲根部遠端斷指,骨折對位后,用細克氏針進行髓腔內固定,3-0號線縫合指背甲緣皮膚,5-0號線縫合甲床。遠端指間關節斷指,先探查屈伸肌腱,并用3-0號線縫合屈肌腱,斷指遠端用細克氏針進行髓腔內固定,伸肌腱3-0號線呈 “8”字縫合。游離遠近斷血管周圍組織,減張血管。延長血管吻合的長度,修剪血管斷端嚴重損傷的部分,11-0無損傷線縫合血管,9-0無損傷線縫合神經。術后給予止痛與抗凝、抗感染等對癥治療。術后2周拆線,6周拔除細克氏針,7周進行功能鍛煉。

1.3觀察指標 比較兩組植入成活率與并發癥率。根據患者手指感覺與運動、外觀、工作等方面進行療效評定,1分為患者喪失工作能力,運動功能下降50%,手指感覺S0-S1,外觀較差;2分為手指感覺S2,可以繼續工作,運動功能為之前的50%-70%,外形美觀尚可;3分為手指感覺S3,工作能力尚可,運動功能超過75%,外形比較理想;4分為外觀較好,運動與感覺及工作能力均恢復。各分值相加后,不足4分為差,5-8分為可,9-12分為良,13-16分為優。

2 結 果

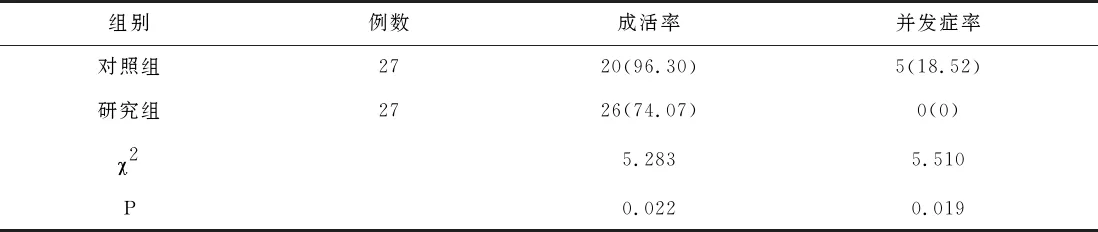

2.1預后情況 研究組再植成活率高于對照組,P<0.05;研究組并發癥率低于對照組,P<0.05;見表1。

表1 預后情況[n,(%)]

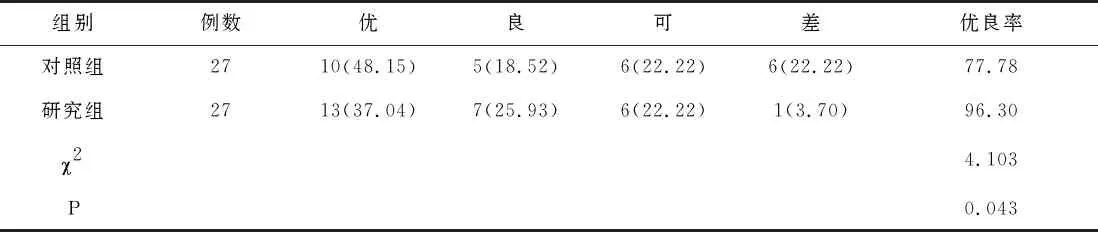

2.2治療效果 研究組的治療優良率比對照組高,差異顯著,(P<0.05),見表2。

表2 治療優良率[n,(%)]

3 討 論

末節斷指屬于一類手部創傷疾病,以中青年患者居多。隨著醫療技術水平提升,手術治療可基本滿足患者斷指再次植入與手指關節功能及外形美觀等方面的要求[1]。傳統殘端再植有治療時間長與術后恢復進程緩慢、手術失敗率高、術后修復手指縮短、手指運動感覺功能受損、手指生理關節弧度異常等特征,存在無法滿足患者美觀度與療效期待等缺陷,臨床應用推廣率逐漸下降。末節斷指患者接受顯微鏡外科手術治療,有創傷小、外形美觀、運動功能影響小、成活率高、并發癥率低等特征,在療效與預后改善等優勢方面,都是傳統外科手術療法不能比擬的[2]。

在不縮短指骨顯微外科手術治療中,在顯微鏡下進行壞死失活的細胞或組織清除操作,可避免出現過多清創等問題,創面清理更加徹底。進行斷指斷端復位操作,可避免出現短指與關節囊攣縮等現象,外形美觀度理想[3]。術后給予抗感染與解痙等常規治療,降低感染率的同時,更利于斷端處血管與神經的吻合恢復。術后早期進行手指功能活動鍛煉,可加速手指感覺與運動等功能恢復進程,實現醫療資源優化與高效利用。影響整體外科手術療效的因素較多,需通過心理護理與健康教育,提高患者認知度與配合度,確保臨床治療工作有序展開。要求術者提高自身的操作技能水平,掌握手術操作細節,切實發揮不縮短指骨顯微外科手術治療的價值意義,實現醫療服務質量與效益持續改進[4]。血容量不足與指甲畸形等現象,是斷指再植常見的并發癥,為確保斷端恢復到原來的狀態,對手術醫師的專業操作水平提出了更高要求,需嚴格控制創面清洗與修復縫合等操作要點,以提高整體療效[5]。

綜上所述,不縮短指骨顯微外科手術治療在末節斷指再植手術手指成活率高,并發癥少,優良率高,具有較高的臨床應用價值。