活動義齒知識宣教與患者滿意度關聯分析

杜 洪

遵義醫科大學附屬口腔醫院,貴州 遵義 563003

牙齒缺失仍是臨床的一種常見病、多發病。牙列缺損、缺失影響生活質量、營養狀況、社會交往以及全身健康。目前主要治療方式包括活動式義齒修復和種植義齒修復。種植義齒雖然可提高牙齒缺失的修復效果,但由于費用、患者自身條件的限制以及對手術的畏懼心理,活動式義齒仍是牙列缺失的主要修復方式。盡管活動式義齒的修復方式技術成熟,但仍存在義齒固定性和穩定性較差、義齒體積較大、咀嚼功能恢復較差等客觀問題,均會影響到患者對最終結果的滿意度,甚至不愿意佩戴,導致修復失敗。在現代醫學模式下,更強調關心患者、關注社會,注重技術與服務的共同提高,患者的評價是醫療服務質量的最終評定[1]。本研究通過強化對活動式義齒患者的強化健康教育,以期提高患者對活動式義齒修復以及總體醫療服務的滿意度,并進行滿意度問卷調查,現報道如下:

1 資料和方法

1.1一般資料 選取我院2018年1月~2019年12月于遵義醫科大學附屬口腔醫院修復科治療的200例牙齒缺失患者,不區分性別年齡,具備一定的文化程度,有回答問卷能力,愿意合作。分為觀察組(健康宣教組)和對照組。健康宣教組先對患者介紹義齒的佩戴方法,日常口腔保健方法,日常義齒保護方法,適度降低患者的修復期望等加強知識強化和了解;對照組進行牙齒修復相關知識的正常普及。

1.2問卷設計和調查方法 ①問卷分兩部分:第一部分為患者一般情況,包括患者姓名、年齡、義齒佩戴史等;第二部分為調查患者對美觀、語音、咀嚼、固位和舒適性方面的舒適度和滿意度統計。②患者佩戴義齒1個月后通過電話對患者本人進行問卷問答,各項內容從高到低分10級,最好10分,最差0分,給患者解釋表內各項內容,直至領會為止。滿意率為滿意度8分以上者(包括8分)占總人數的百分比。所有表格由患者答,護士填寫。

1.3統計學方法 采用 SPSS 17.0統計分析軟件處理數據。組間差異的比較采用t檢驗,計數數據采用X2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1兩組對活動義齒修復相關知識的知曉情況比較 (見表1),觀察組健康教育后對活動義齒修復相關知識的知曉率為81%(81例),對照組為61%(61例),知曉為有效,不清楚為無效。觀察組高于對照組,差異有統計學意義(X2=9.713,Ρ<0.01)。

表1 兩組對活動義齒修復相關知識的知曉情況統計表

2.2兩組舒適度、滿意度比較 (見表2),觀察組佩戴義齒后感覺舒適度的比例為93%(93例),滿意度為95%(95例)。對照組分別為73%(73例)、滿意度為78%(78例)。均為試驗組高于對照組,差異均有統計學意義(X2=12.71,Ρ<0.01)。

表2 兩組對活動義齒佩戴舒適性、滿意度情況統計表

3 討 論

可摘義齒因其制作簡單、價格便宜、功能良好,是臨床常規治療方法之一。許多學者對可摘局部義齒機械力學原理和生理學進行大量的研究[1],但是臨床中存在著患者滿意度與義齒質量不一致,患者滿意度低的情況,義齒質量以外的因素包括個性、對義齒的態度以及醫生護士患者之間溝通的關系等人文因素,心理學因素對義齒的滿意度也有一定的影響。

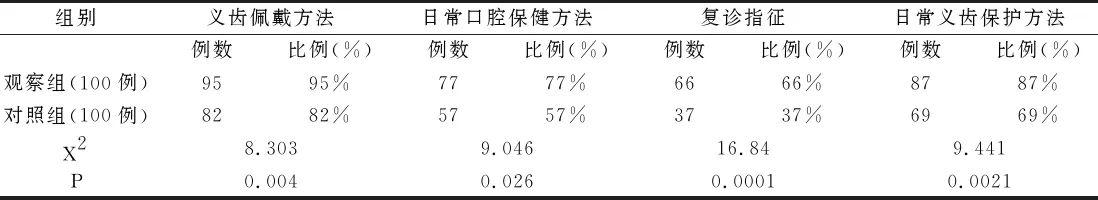

本研究納入了200例局部活動義齒修復的患者,采用有效問卷調查,采用10分制,如實反映了患者對義齒使用效果滿意度的客觀情況,分析健康宣教對復雜活動義齒滿意度的影響。研究顯示,觀察組在義齒佩戴方法、日常口腔保健方法、復診指征和日常義齒保護方法等方面加強健康宣教后,患者的滿意度較對照組高,二者差異均具有統計學意義。分析可能的原因為,通過健康宣教,如介紹可摘局部義齒的支持及固位方式等,適度降低患者的修復期望,可以降低患者在義齒佩戴初期因不適引發的不滿。經過宣教及戴牙指導,多數患者發生此類障礙時的第一想法會是求助醫生,而不會產生修復失敗、棄用義齒,甚至對醫生不滿。相反,未經過健康宣教加強的患者,會以天然牙或者佩戴多年的舊義齒的標準來要求新義齒的修復效果,對于初戴義齒時的不適,患者通常認為是醫生或者技師不恰當操作造成的,未被滿足的期望與現實的巨大落差不可避免會造成醫療糾紛[2,3]。

本次調查中,兩組患者對復診指征相關的知識更加關注,而對日常口腔保健知識關注度較低。由于問卷收集的是患者佩戴新義齒一個月的滿意度數據,而舒適度是患者佩戴義齒后能夠直接感覺并可以及時與醫生交流的方面,且經過時間接受和適應,所以舒適度反饋還可以。而滿意度可能受其他如美觀等因素的影響,反饋稍低,但整體滿意度較對照組明顯提高。

綜上所述,在現代生物-心理-社會醫學模式中,患者的心理因素對口腔修復效果有著重要的影響。實踐證明,活動義齒修復中健康教育貫穿整個治療始終,是必不可少的一個重要環節。局部活動義齒修復知識的宣教對患者滿意度有顯著的影響,所以有必要對需要裝戴活動義齒患者進行心理疏導,完善健康教育,可以增強患者健康意識,建立積極向上的健康行為,使患者對活動義齒的了解程度更高,提高佩戴義齒期間的滿意度,以達到更好的提高生活質量的目的。