談藝錄

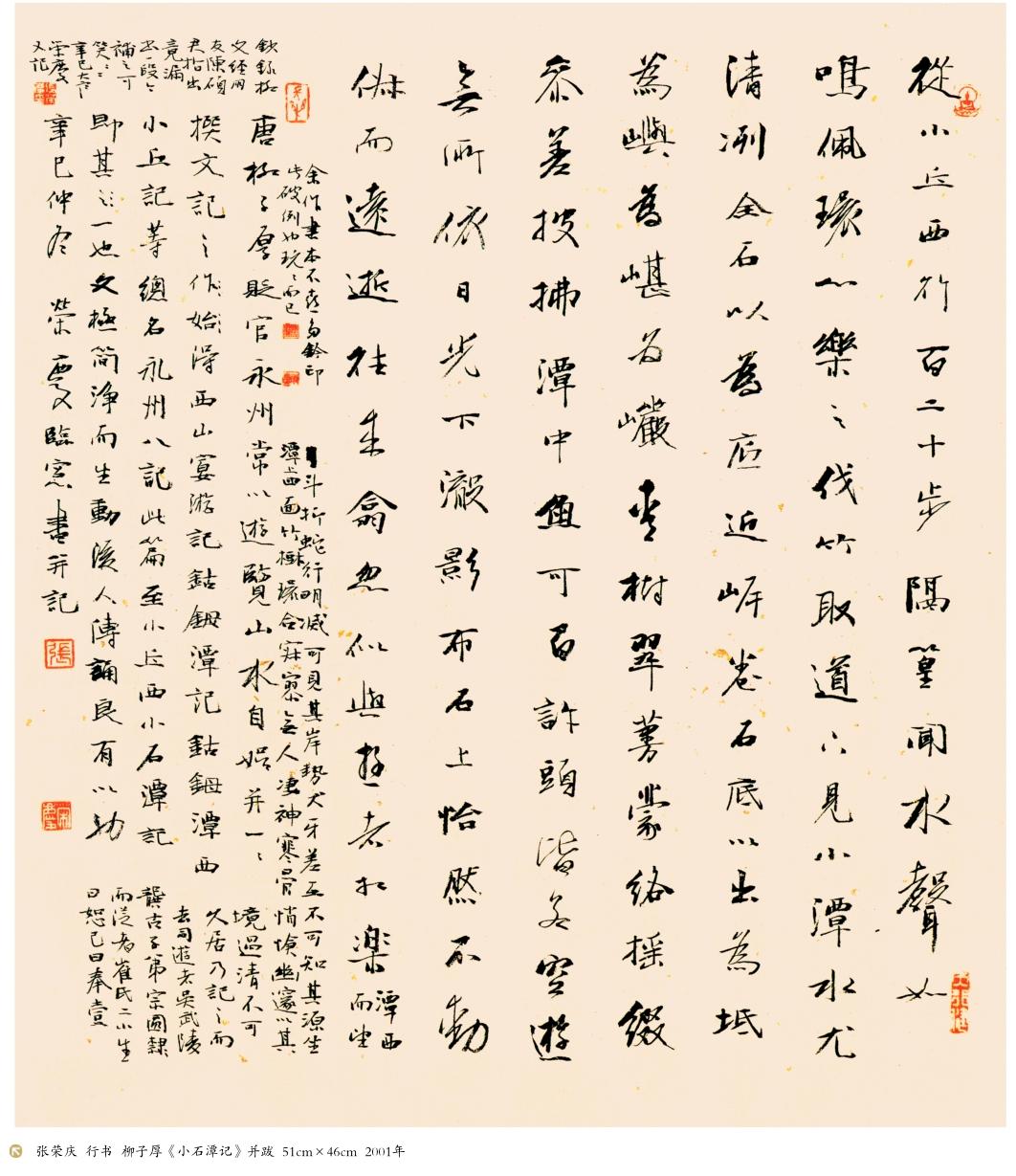

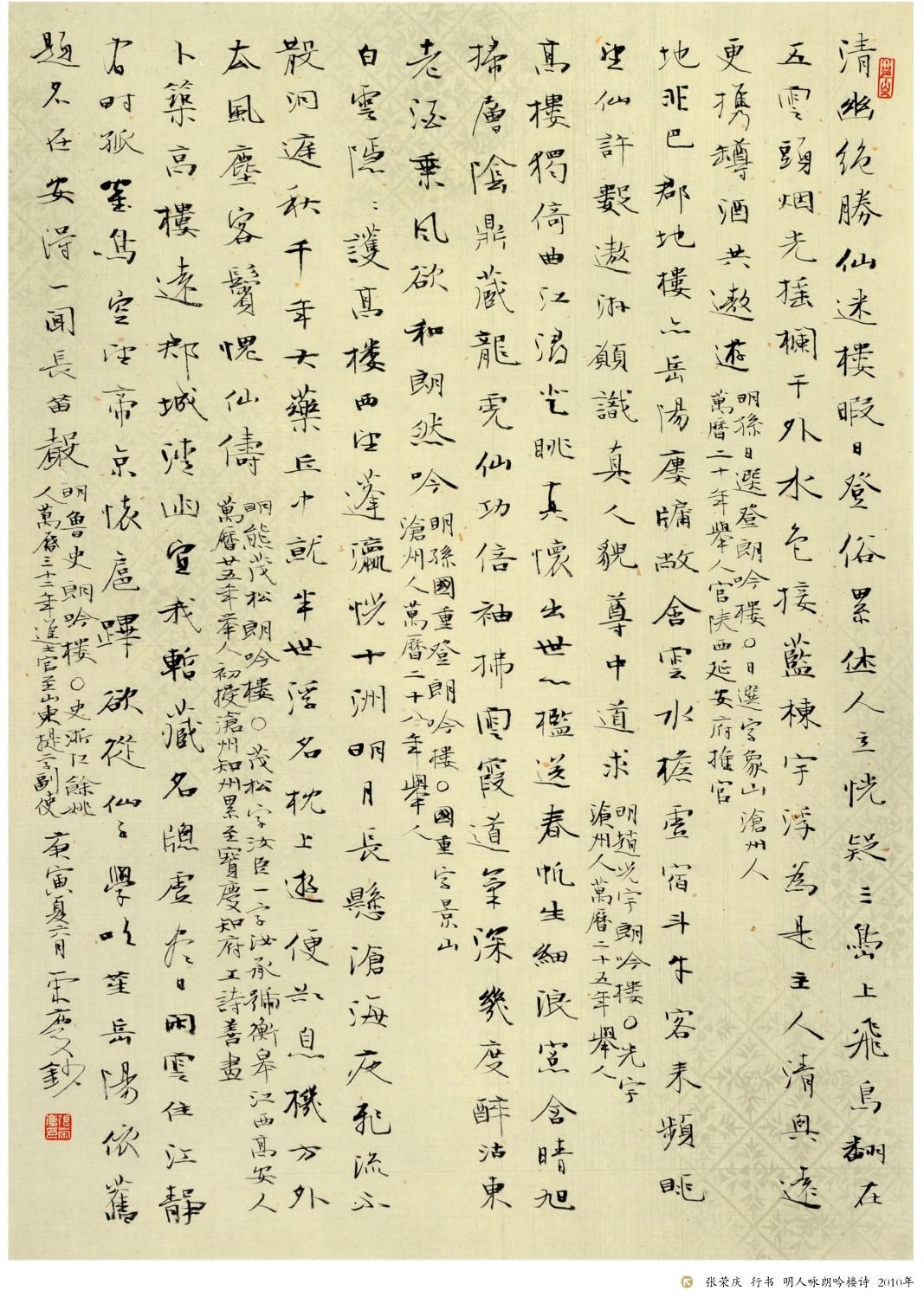

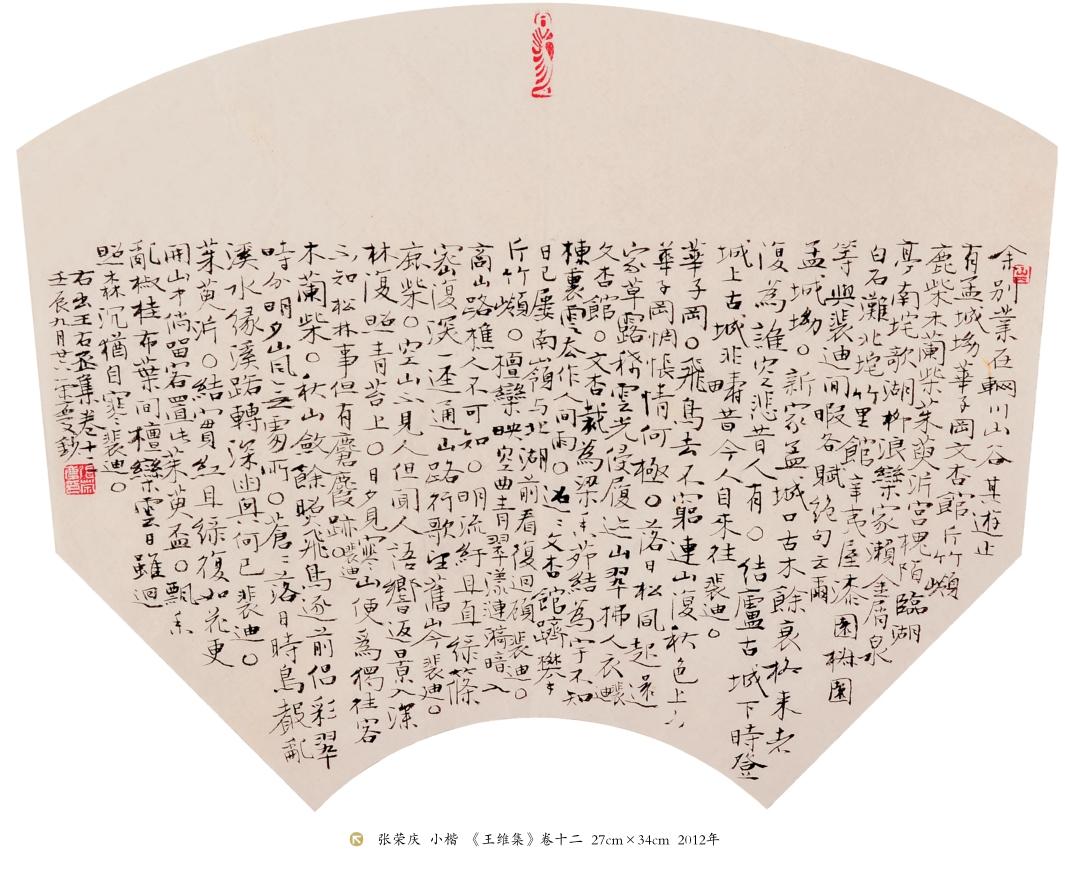

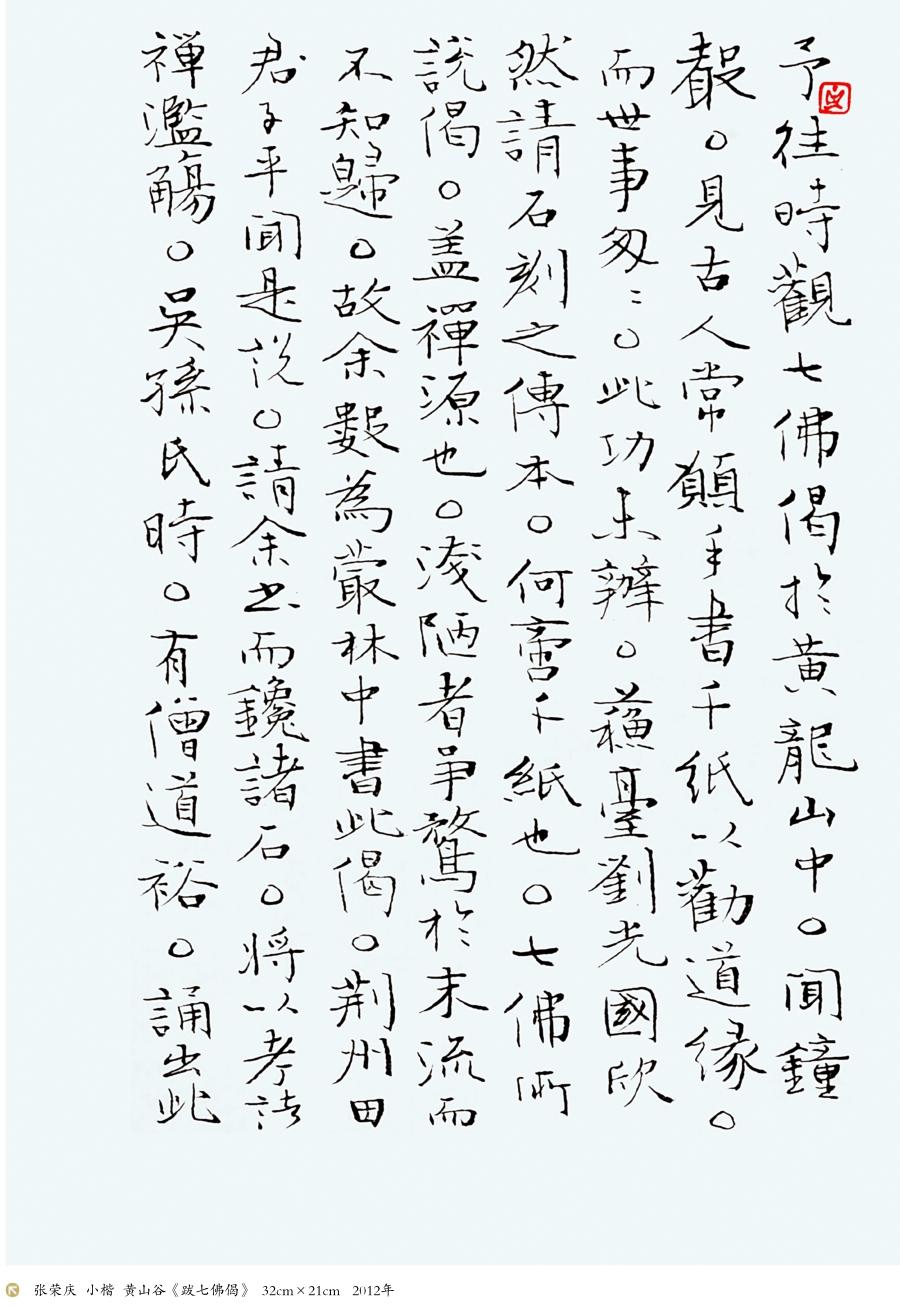

張榮慶 1938年生,河北安國人。曾任中國書法家協會研究部主任、學術專業委員會秘書長、教育工作委員會委員,中華海外聯誼會二屆理事,中國美術館專家委員會委員等。現為中國藝術研究院博士生導師,清華美院客座教授。曾組織策劃第二至五屆全國書學討論會等多次重大書法學術活動。潛心于古代書史書論研究兼及書法評論等,有文集《退樓叢稿》行世。1989年作品入第四屆全國書法篆刻展覽,為五十名獲獎者之一;2012年獲第四屆中國書法蘭亭獎藝術獎。

我是寫帖的。智商太低,無本事創新,乃極力入古。但總覺得寫出來的東西跟先賢比差得太遠。什么原因?找來找去,不外兩點:一是功力不足;二是學養欠缺。這兩點都必須深入進去。真正深入進去,是要吃大工夫的。這兩個問題,解決的辦法無他——戒除自滿和浮躁,在“字內功”和“字外功”上老老實實補課為是。

自東晉以降,以“二王”為代表的帖系書法,是中國書法藝術賴以發展延續的一條主脈。主脈,就是中國傳統書法的正脈,或謂主流,也有朋友稱之為正宗、正統、大統。

“二王”書法兼擅眾美,是中國書法史上的一座豐碑。“二王”以后,歷代高手林立,各領風騷,而莫不受其滋乳,影響之大,既深且遠。祖述“二王”的帖系書法,猶如大江之匯眾流,奔騰入海,勢不可擋,實為中國書法史上的一道生機蓬勃的最為絢麗壯觀的風景線。

我學書是主宗“二王”的。“二王”暨王氏一門法帖,主要是小楷、行書(含大量行草書)以及草書(少量章草為今草,有些可視為后世狂草的濫觴)。今見真跡唯存王珣《伯遠帖》一種,其余皆是唐人臨摹本成單帖、叢帖、集王刻本,即此亦甚珍貴。平時通臨不多,大多是拿來看,偶臨數行甚至挑出單個字猛練的情形,則常有。在讀帖、臨寫和創作交叉進行當中,經常是寫過一段時間,又回過頭來琢磨“二王”的東西,如此往復不斷。每次看,都有妙不可言的新鮮感,覺得足資取法的東西殆無窮盡,生發出許多聯想,且又每因學之不能及而望洋興嘆。

《書譜》開篇即謂:“夫自古之善書者,漢魏有鐘、張之絕,晉末稱‘二王之妙。”又云:“元常專工于隸書(按,即楷書),伯英尤精于草體,彼之二美,而逸少兼之。”“二王”(當然主要是“大王”),可以說是“入古為新”的最高典范。書法到右軍之手,在楷、行、草三體上獨能繼軌前賢而裁成新樣,從者如流,動成模楷,此其一。其二,是使古法用筆臻于完善。觀其書跡,發筆出鋒如抽刀斷水,點畫之質量,極虛靈挺拔之致,真可謂揮運之際,左右逢源,窮極變幻,出神入化;后之書家傾力學之得其一二即可名世,殆無能出其右者。其三是品味超絕,風流蘊藉,氣象萬千。綜合前人所評,乃是率意和精能的高度結合,秀潤和雄強亦即陰柔和陽剛的高度結合,可以說達到了藝術境界之極致,這也正是中國傳統文化藝術最為推崇注重的中和大美之所在。

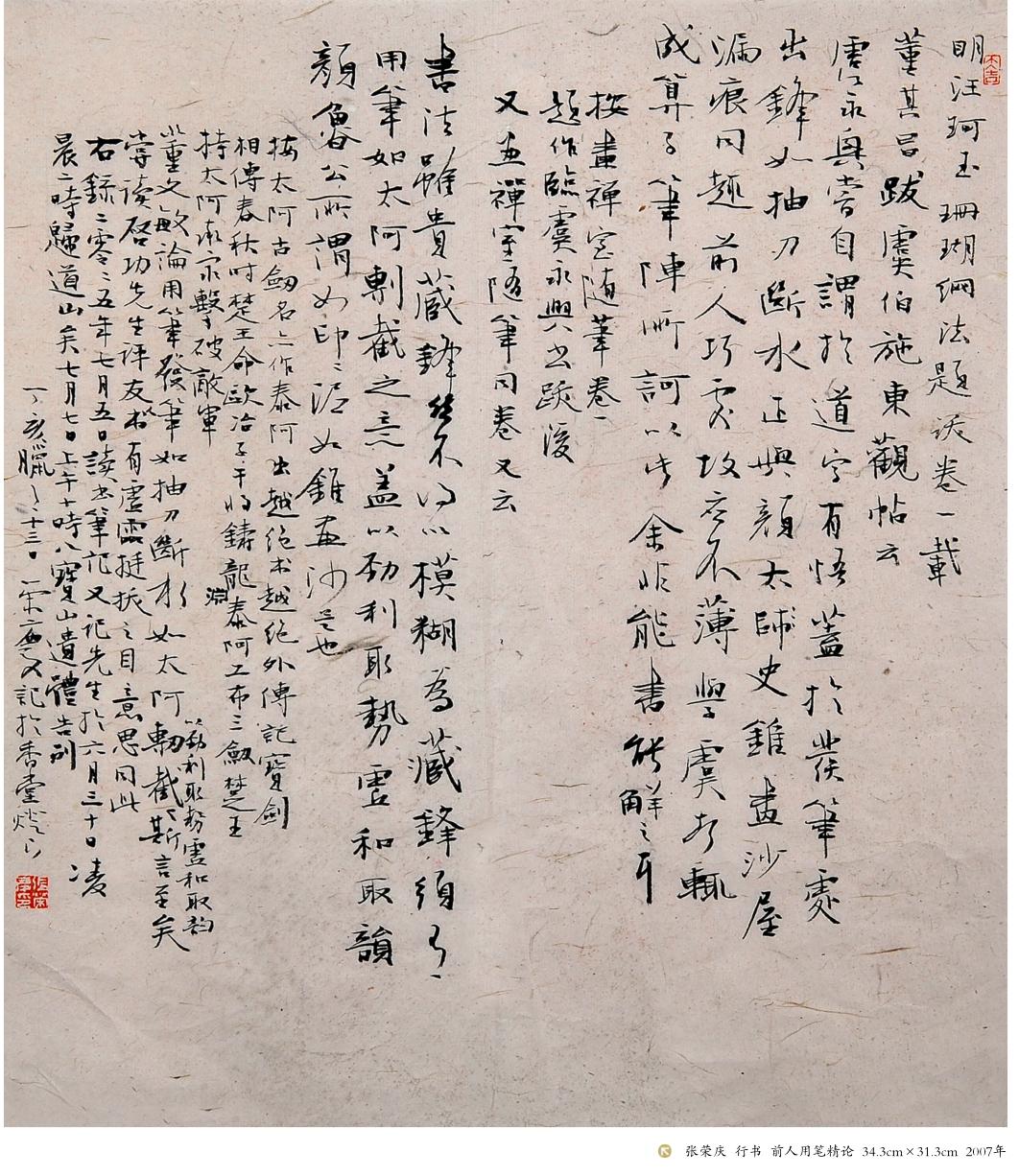

“用筆千古不易”,這句話出自趙孟潁《〈定武蘭亭〉十三跋》中的一跋。開頭一段說:“書法以用筆為上,而結字亦須用工;蓋結字因時相傳,用筆千古不易。”趙孟頫在這里點明兩層意思:一是用筆和結字都很重要,而用筆是第一位的;二是結字(按,可視為書法面目),可以因時相傳,因人而異,然而作為書法之最核心的用筆,則是千古不易的。特別須要明確的是,趙所說的“用筆”,乃是指歷來書家視為珍秘的“古法用筆”。

古法用筆亦如漢字書體(字體)一樣,都曾有過一個發生、演變和成熟完備的過程。從書史看,東晉“二王”時代,五體具備,篆隸之外,楷、行、草之形制亦趨于穩定,此后再也沒有新的書體出現。古法用筆經“二王”熔鑄,遂亦達至空前的完善,所以趙跋又說:“右軍字勢,古法一變……故古今以為師法。”

古法用筆,產生發展并完善于人們寫字尚無桌椅即所謂“席地而坐”的時代。唐人仍是沿用“二王”古法,觀《書譜》等唐人墨跡,可窺其仿佛。唐末五代至北宋以來,由于桌椅的普遍使用,人們寫字的狀況因此發生很大變化。淺薄之徒,圖便因襲,導致古法的流失;而有識之士,則仍千方百計追尋和保存古法,如此代代傳承,大體保證了中國書法藝術的健康延續,這是很值得慶幸的。關于古之筆法是怎么回事,可參見《沙孟海論書文集·書法史上的若干問題》和孫曉云《書法有法》。

“唯筆軟而奇怪生焉”,這句話出自蔡邕《九勢》。我們的祖先之日常書寫,在很早以前(起碼可以追溯到殷商時代)就使用毛筆了。中國書法之成為一種獨特的藝術形式,跟使用毛筆有至為密切的關系。毛筆這個東西,在不知書法為何物的人手中,起不了什么作用,但在書法家那里情況就不同了。蔡邕是大書法家,時值東漢末年,制筆技術已相當精良,他染翰作書,即以相對于竹木棍要柔軟的毛筆蘸墨在竹木簡牘或縑帛(紙雖已有了,但尚未廣泛用為書寫載體)上寫字,點畫的意態竟能產生非常奇妙的千變萬化的藝術效果(或謂感染力),所以他才發出“唯筆軟而奇怪生焉”的感嘆。然而所謂“筆軟”亦并非唯軟是則。中國的毛筆一向講求“尖、齊、圓、健”四德,筆頭無論用兔毛、鹿毛、狼毫或羊毫,是皆以剛柔相濟,適宜提按使轉為旨要的。

究其實質,在用筆上寫帖、寫碑沒有什么不同。若論不同,只是喜用之毛筆上或有差異,但也不盡然。寫帖的為了便于使轉表現點畫的斬截爽利,講究用硬毫(狼毫)、兼毫(如七紫三羊)或加健羊毫(如大小白云)筆,筆鋒一定要尖。寫碑的為了要表現點畫的蒼茫和所謂金石味,則喜用長鋒羊毫,筆鋒不講究尖。但也有寫帖用長鋒禿毫的,觀其作品總感覺不大對勁;孫伯翔先生寫碑不用長鋒筆,卻照樣很好。

學書,不管你是走帖一路還是走碑一路,“二王”都是繞不過去的。我講繞不過去,絕非因為我個人是學“二王”的,就故意把“二王”捧到天上去,借以抬高自己的身價,亦非指單純的臨寫,而是著眼于領悟“二王”書法所達到的那種極高雅的藝術境界。那是蘊含了中國書法藝術精髓內核的東西,是代表了中國書法藝術精神的東西,因此最當重視和體味。當今乃至以后的學書者,倘欲追求高境界,“二王”書法都是不可能繞過的。

中國自古以來,書法家的成才條件是多方面的,并非單純寫字所能奏效。中國古時候,判定某一位歷史學家是否合格,常以“才、學、識、德”這四項衡之。我以為,這四個字,也是完全可以用來衡量書法家的。“才”“德”姑且不論,“學”“識”,都是可以通過后天的努力實現的。“學”,即學有所專,精益求精。“識”,即對所從事的專業(學科),要有很高的見地,或謂識見。書法家須具備很高的書寫技能,這就是學有所專,但這還不夠。書法家還要有豐富的知識積累,很高深的藝術見解,合到一起,就是還需要有很高的學識修養。書寫技能和學識修養,兩者互為表里,相輔相成,缺一不可。此外,書法家的成才,恐怕還有環境、機遇等諸多因素,就不多說了。

創作一件作品,大筆一揮,瞬時完成,書家的技法本領全貫注進去了,所以技法是一個渾然的整體的概念。分開來說,我以為技法的體現,不外乎結字、用筆、用墨、布局這四大塊。

先說結字。中國的漢字,是方塊字,自發端演變至于今日,大體已經定型,其本身就具有了獨特的結構美。結字方式是有一定規律的。一般來說,就是經營字形。字形,觀照古人的辦法,我覺得基本上還是方整平正為好。在方塊里面做文章,把點畫的相互位置,處理妥當,使之均衡穩定。故意肢解字形,伸胳膊踢腿,或者歪歪趔趔,古人是視為魔道的。結字有一定規律,但也不必死守而不敢越雷池一步,這就需要研究。把字全寫成大小長短一樣整齊,那就成了“布如算子”,呆板了。方整字形,有時是可以打破的。比如“寒”字,可以處理為上寬下尖,成一倒三角形;“柳”“聊”等字,可以把右邊的“卩”寫為“マ”,這樣全字就成了一個橫置的三角形。書法作品,還允許使用一些常見的異體字,好多字都有異體字,這就需要平時積累。至于字的長短、大小或以正面示人,或略微傾斜一點,皆須見機行事,不拘一格。王右軍書《蘭亭序》,二十幾個“之”字,字字不同,就是很好的先例。學書者必須具備很強的結字能力,我以為這也是一個大關口,過不去,登堂入室便無從談起。

次說用筆。古代書家,極重用筆,有其深刻的道理。古人關于用筆的論述縱然不少,但由于時隔久遠,再加上有的說得很玄乎,不容易把握。倘從傳世墨跡中細細體察,追尋其起、行、收筆的軌跡,往往能有比較切實的收獲。我的體會是,起筆(也叫下筆、落筆、發筆)的變化,非常重要。

用筆,說白了,就是手法——毛筆通過手之揮運,來表現點畫多種形態的方法。起筆手法的多樣性,至為關鍵。用筆手法,質言之,即用鋒的手法或者方法。通常所謂方圓、藏露、正側,皆指用鋒而言,這里面有著非常豐富的變化。今舉一橫為例。下筆如用藏鋒,即欲右先左,端頭形態呈半圓狀,這就是所謂圓筆,辦法相對比較簡單。但下筆如用出鋒(露鋒)即所謂方筆,筆鋒下切的角度不同,便會呈現無限多的帶棱角的筆端形態。試觀“二王”一路經典之作,諸家于此處都非常重視,非常地道。以上關于起筆問題,因為我覺得特別重要,所以多說了一些,意在能夠引起青年學書朋友們的關注,以冀加強這方面的意識。有這個意識,跟沒有這個意識,情況很不一樣。

用筆質量,跟所用工具——毛筆有直接關系,特別是寫帖的,筆鋒不一定長,但鋒一定要尖,硬毫、兼毫、軟毫都可以用。我寫字多用狼毫或兼毫。

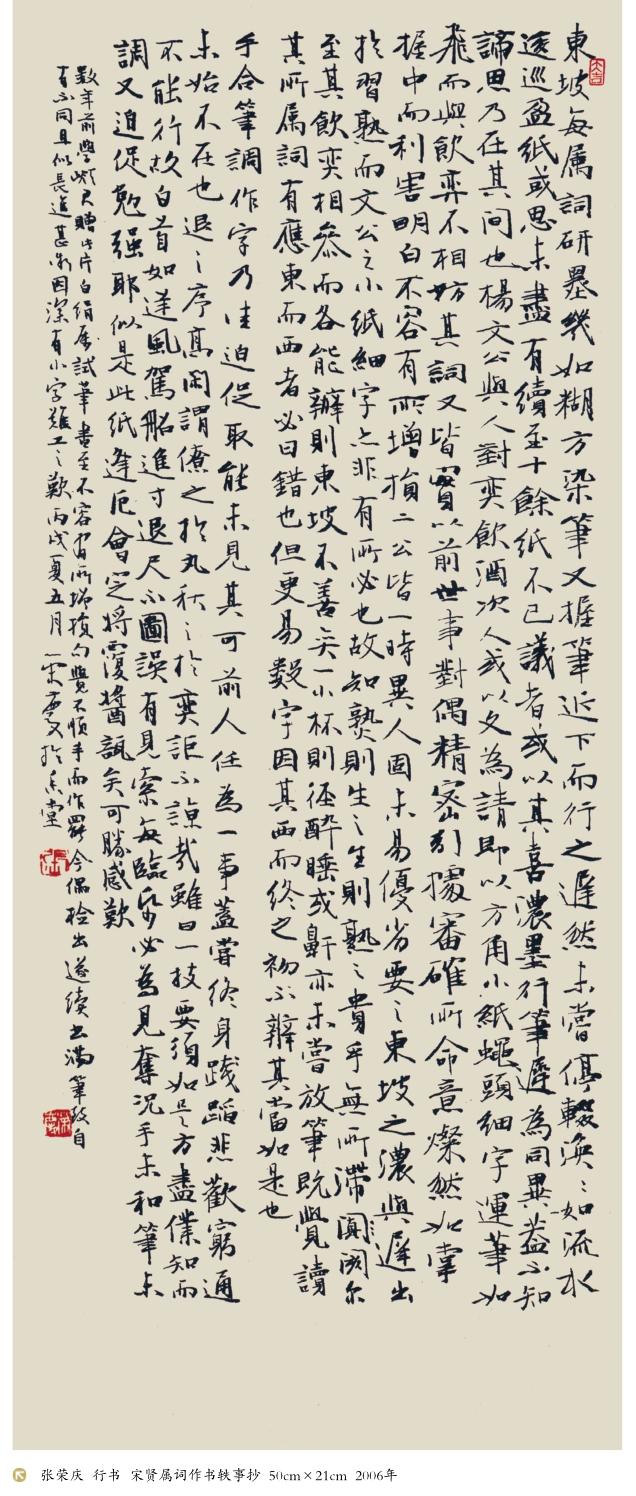

關于用墨,也有不少學問,據說董其昌用墨非常講究,頗負盛譽。用墨有濃淡枯濕之說。清代有“濃墨宰相淡墨探花”之說,是說當過體仁閣大學士的劉墉,善以濃墨作書,王文治殿試未中狀元,得了個探花,他寫字則喜歡用淡墨。古人寫字似乎不大濃淡墨兼施,今天有人這么弄。我寫字一般是先把墨調好,便一路寫下去。枯濕,需要說一說。濕,就是墨重;枯,就是筆上墨少了,便會出現所謂“枯筆”(也叫渴筆)。枯筆,講究枯而潤,干渣渣的,就沒味道了。書法史上,米元章和董玄宰,可稱善用枯筆的高手。現在常見一些學書者,最容易犯的毛病,是寫字時頻頻蘸墨,字字墨飽,墨色單調,缺少變化。這個不大好的習慣如果能扳過來,將是一大進步。想戒煙的人,開始他老想拿煙抽,不拿,渾身不舒服,但是毅力堅強者,慢慢還是能戒掉。習慣了寫字老蘸墨的人,要改,也有類似的過程。辦法是有意識地蘸好墨,一下寫它幾個字,筆寫枯了,照樣寫下去,慢慢就好了。明末王鐸作行草書,時用漲墨,現在不少人學他。墨分松煙、油煙,只要好,都可以用。用好的墨塊、發墨好的硯臺,研出來的墨,比成品的墨汁好。市面上墨汁品牌不少,膠少的比膠多的好。

通篇的整體經營,是為章法布局。比如創作一件作品,你要寫的每個字都是聽你調遣的“兵”,你怎么安排隊列,把每個“兵”,安排在合適的位置上,最后大家成一個互為依存的有機的整體。這種善于從總體上指揮調遣的能力,便是處理章法的問題,章法也叫形式。古人并非不注重形式,現代人對于形式的看重,似乎還要加一個“更”字,這也可以說是發展罷。形式的多樣化,大有文章可做。我們甚至還可以做些以前沒有的開拓性的探索。我寫字也比較重形式。不過我以為,書寫質量和形式,固然都重要,但是前者終究是第一位的。常常看到全國大展上一些在形式上搞得不錯的作品,細看書寫質量不行。嚴格說,評委盡管給你畫了圈,入選乃至獲獎,也還是不夠成功的佳作。這個問題比較普遍。

要從古人的作品中看出“平正當中蘊涵著極為豐富的變化”,這一點非常重要。變化,是包括書法藝術在內的一切藝術的生命。求變,是書法家的不二法門。一個人學書,從幼到老,要不斷地求變。一旦他不變了,結殼了,那便意味著他的書法也就到此為止了。這是從縱的方面來說。從具體書寫來說,結字的變化,用筆的變化,用墨的變化,章法布局的變化,四者加到一起,便是無窮無盡的變化。

每個人學書的路子,師法的對象,即所謂取徑和取法不一定相同,臨帖、讀帖的辦法,也不一定相同。但有一點應該趨同,那就是要下大力氣學古人的經典之作。學古人,我沒有如某些朋友那樣,逮住某家或某碑某帖,死勁臨,而不顧其他。古人留給我們的好東西很多。對古代遺產,當做全方位的宏觀地考察了解,弄清楚碑是怎么回事,帖是怎么回事,明其源流,辨其優劣,并分別理清其脈絡。這個道理,我是經過了長時間讀書看帖才逐步明白的。明白了,我就依自己的性情所近,把學書的路徑確定下來。具體說,就是鎖定要走以“二王”為根底的寫帖的一路。書史上“二王”一脈的重要書家,他們的取法和風格面目等等,在腦子里也比較清楚了。然后,按照魯迅先生所倡導的“拿來主義”的辦法,隨己之所好,上下左右任意擷取,為我所用。還有一點,就是對我感興趣的書家,還著意盡量搜集與其相關的史料,做全面深入地考察,在這上面用了大量的時間和精力。我認為這既是學書所不可少的基本功夫,同時也等于是做學術研究。我的幾篇書學研究論文,就是這樣產生的。

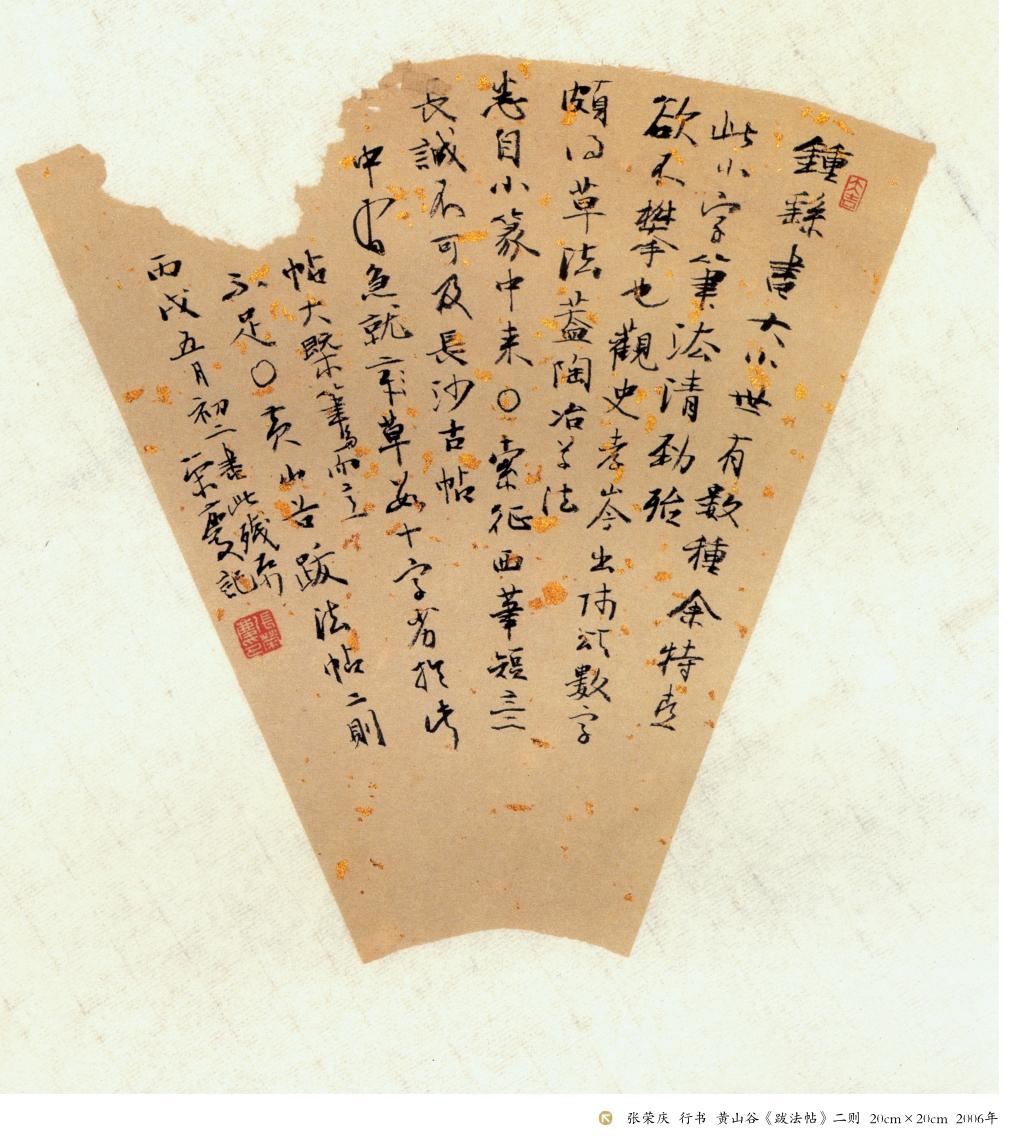

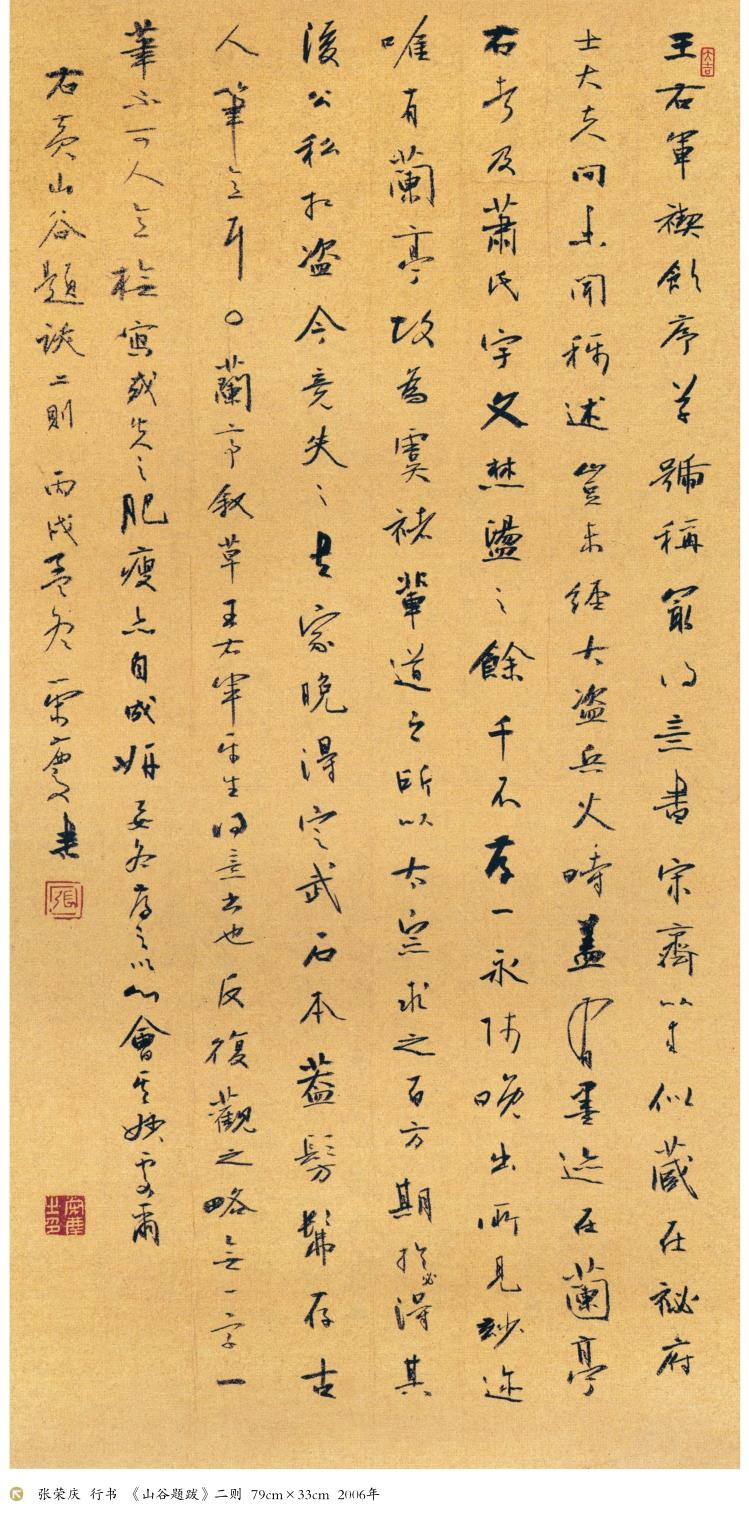

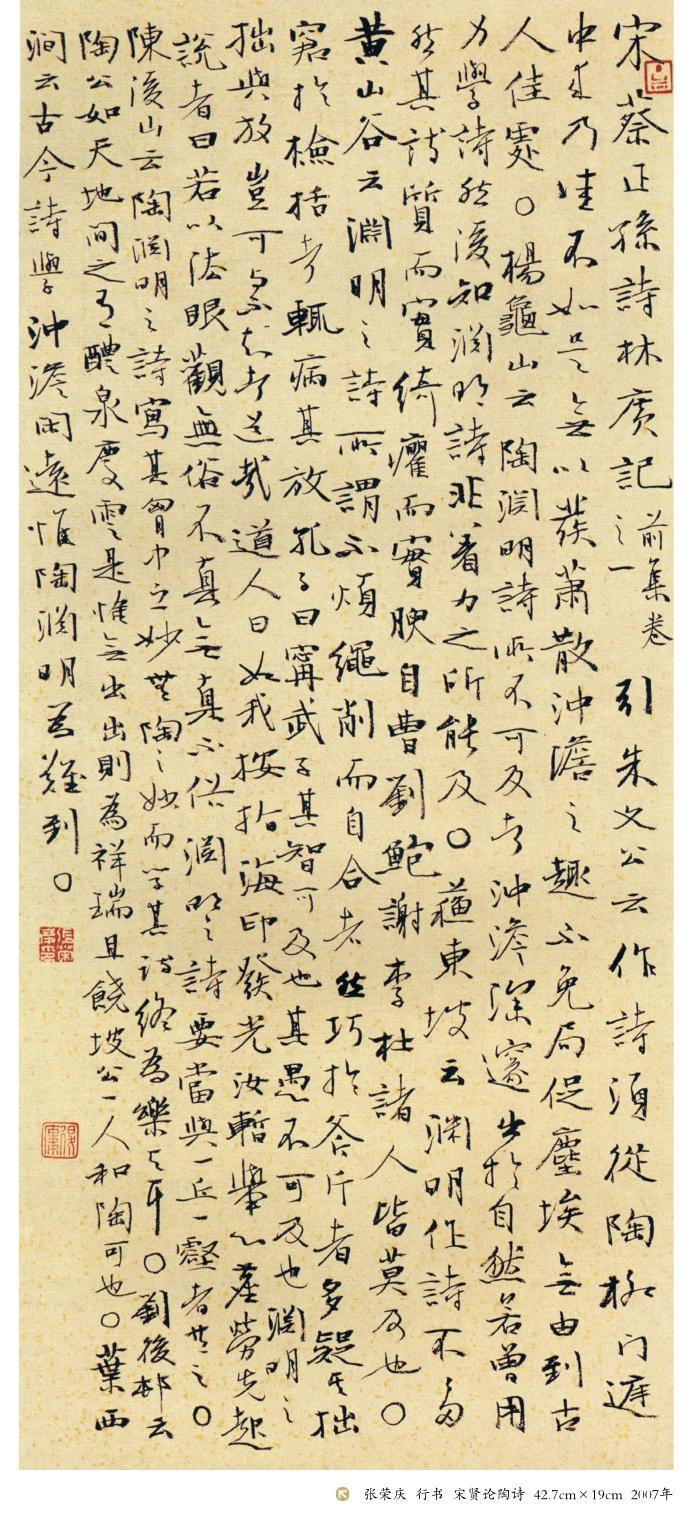

我平時讀帖大大多于臨帖。《集王圣教序》是我最為傾心的范本,但至今還沒有從頭到尾臨過一遍,只是經常反反復復地看。《蘭亭序》寫過有數的幾次,也多非亦步亦趨地摹寫,取其大意而已。智永的《真草千字文》,前賢多喜書之,據說趙松雪曾寫過數十百本。我受啟發,近來也試著寫了幾通,只寫楷書,而且不過是照抄文字,多參己意,算不上正兒八經的臨作。至于讀帖,自1989年以來,看了不少“二王”帖之外,我精讀過智永、褚遂良、虞世南、孫過庭、李邕、張旭、顏真卿、楊凝式、米芾以及趙孟頫、董其昌等諸家的許多東西。拿起一本帖來,把玩半天、半宿,是常有的事。辦法就是用心體察其結字、用筆、用墨以及章法布局上的獨到之處,并深入到最細微的地方反復琢磨。還有這種情況,一個帖,今天看,覺得不錯,就吸收一點,過些日子再看,又有新的體會,便再吸收一點。如此這般,東拿一點,西拿一點,迄無休止。玩賞當中,有時候興致來了,也舒紙提筆畫拉一通,寫它一段。有時看中帖上(主要是“二王”的帖)某一個字,我想用,便一氣臨寫它無數遍,直至覺得差不多行了為止。如此,心摹手追,積累多了,下筆則仿佛有其意思。我這個辦法,趕不上有些朋友臨帖所下功夫之深。但我覺得也有好處,那就是通過長期讀帖,在悠游消遣亦即一種玩的心態之下,不用費勁而能獲益。好像黃山谷就說過:“古人學書不盡臨摹,張古人書于壁間,觀之入神、則下筆時隨人意。”他又說:“凡作字須熟觀魏晉人書,會之于心,自得古人筆法也。”

我個人不大同意所謂“碑學”“帖學”之說。碑和帖,沒有明顯的界線,機械地把碑和帖割裂開來是不妥當的。碑派書風,興起于清代中晚期,經清末康有為大力張揚推崇,受到書家的普遍重視。在當時背景下,有其積極的歷史意義。在此之前,書家們大多是寫帖的。碑風大盛之時,寫帖的書家陣容,仍然相當可觀。所以我也不大同意有人撰文稱“碑學”業已取代“帖學”之說。我們現在看到的一些名帖也有刻在石頭上流傳下來的。即便是碑,也是毛筆寫了再刻在石頭上。關于怎樣看待碑的問題,啟功先生說得最好:“透過刀鋒看筆鋒。”有朋友說,現在是碑帖并重、碑帖合流的時代,這是符合事實的。其實,這種局面,早在清末民初就已見端倪。民國整個是碑帖合流,現在的情形可視為民國時代的延續。現在走傳統之路的,無非兩大塊——寫碑的或者寫帖的。兩者分別可以有所側重,但寫碑的不妨學點帖,寫帖的也有必要吸取一點碑的營養。厚此薄彼,實不可取。天津的孫伯翔先生,是以碑入行草的高手,他的摳碑的工夫是驚人的,但他也能把帖的溫潤化入書中,因而頗為同道稱許。我自己是寫帖的,也試圖從碑里頭汲取點靈氣,汲取點結字的豐富多變等等,揉的工夫趕不上孫先生。我平時讀帖,也看了不少碑拓,不但看,還曾梳理過漢碑,寫過一點東西。

名碑名帖,都是經過許多人研究學習被認為是好的東西。要學主要還是學名碑名帖,但是名碑名帖,司空見慣,有些人覺得沒勁,喜歡找些冷僻的藝術水平并不高的東西當寶貝,這就讓人感覺有點本末倒置了。孫伯翔先生在文章里也說過:“比如無名的小墓志、小造像,刑徒磚以及竹簡、木簡、一般的寫經等等,只能取意,悟其天趣,不可取法。”我很同意他的主張。

創新,非常可貴。從宏觀意義上說,中國書法藝術延續了幾千年,今后還會延續下去。延續當中有發展,發展要靠不斷地創新,沒有創新,就不可能有發展。我個人理解,創新,乃是指真正意義上的創新。真正意義的創新,可分為集體的即時代的創新和書家個體的創新。縱觀中國書法史,自先秦以至于當代,幾乎每個時代都出現了不同于前代的新局面、新風尚、新特點。這是靠每一時代的書家們集體實踐鑄成的,這就是時代的發展、時代的創新。書家個體的創新,是指某一時代開風氣、領潮流、集大成的大書法家的創新。這樣的創新大家,并不是每個時代都能出現的。歷史上有定評的、人民公認的大天才大創新家,實際上極少,恐怕只有王羲之、顏真卿等數得過來的幾位能當此譽。所以我說,真正意義上的書家個體的創新,極為可貴,但也難,不是一般的難,簡直可以說是難乎其難。

書法作品有個藝術品位的問題。書寫技能,至關重要,但這僅僅是技術層面的東西。技術問題即使解決了,也不一定跟作品的藝術品位掛得上鉤。藝術品位是精神層面的東西。藝術品位的提升,當從“字外”求之,這是古人早就講過的道理。有學問的人,不一定寫得好字,寫字的人,倘欲有所進取,學識修養則是一個很重要的條件。歷來的書法家,多是學問家。我以為,字寫到一定程度(基本技法大體掌握的程度)再往上一步步提高——這個提高主要應該是藝術品位的提高,幾乎全靠不斷積累和充實的學識修養來滋補,否則便會出現虛弱貧血、底氣不足,甚至于中途敗退。

學書,臨帖的工夫不可不下,否則便是任筆為字,瞎胡鬧了。然而什么是工夫?記得啟功先生曾經講過這樣意思的話:工夫,不等于時間加數量,工夫是準確的積累。“唯落筆總求在法度中,雖少必準。準中之熟,從心所欲,是為工夫之效。”

我們看古代大家的經典之作,結字、用筆、用墨乃至章法布局,都是非常講究法度的。我們通過臨帖,就是要精求法度,倘能達到高度熟練,筆筆得法,左右逢源,準確無誤,那就到家了。“大王”書,當然也包括“小王”書,體大精微,法度嚴謹,而且手法又極其豐富多樣,實在是學不勝學。“二王”書法沾溉后人,既深且遠。今天寫字的人,凡是注重傳統的,“二王”書法是不可忽而不顧的,特別是側重于寫帖的朋友,不好好摳哧摳哧“二王”,那是令人遺憾的事情。《集王圣教序》可謂法度俱全,作為學王范本是再好不過了(當然同時也需參考其他王帖)。此帖不光初學有用,恐怕還要經常對之反復琢磨,得其啟迪。臨帖,說白了就是老老實實跟著古人走。學《集王圣教序》,就是跟著王羲之走,學他寫字的習慣動作,把自己不好的習慣動作改掉,學到的越多,改正的越多,你的長進也就會越明顯。

臨帖有個像不像的問題。一點不像,便失去臨帖的意義,希望能夠接近帖,大體上像,我看就可以了,完全像是不可能的。臨帖,形似之外尤貴神似,臨得活,方是上乘。常見一些朋友的臨作,像倒是像,只是呆板,了無生氣,這就臨死了。曾聽一位朋友說,他的老師教他臨帖,要求他把臨的字蒙到帖上,與帖上的字毫厘不爽。他真能做到嗎?我表示懷疑。再說,臨帖的目的,最終是為了化為己有,能用到創作上這是很重要的。臨帖跟創作脫節的現象,我以為眼下并不少見,這是不好的。我前邊說的臨帖要看實效,不光是臨帖本身,還要能夠很好地運用于創作之中。比如咱們學了《集王圣教序》,創作時,若能下筆即帶其意思,哪怕帶一點點意思,也是很好的。否則的話,你臨帖花的時間再長,也幾同白費了。

我選定的路子,具體說是以“二王”為主宗的入古之路。摸索一陣子之后,又深感入古亦絕非易舉。面對前人碑帖,效之再三而弗能得其一二,故常望之而興嘆,每以所書無古味而自恨。記得1989年有一天與朋友同去拜訪啟功先生,我帶了一件自己寫的《千字文》請先生指點,先生先是鼓勵,而后說出三個字:“很新呀。”我聽了心中馬上一震,自以為帶點古味了,可先生還認為是新的。我領會到這“新”,并不是好現象,因而越發感到入古之難了。

本專題責任編輯:薛源