四川漢代養老、收租、告貸題材畫像磚解析

白麗

摘 要:畫像磚作為漢代社會出現的一種在墓葬中展現死者生前生活場景的一種特殊載體,在幫助我們探索了解漢代人民生活中起到了至關重要的作用。而四川是漢代畫像磚分布的一個重要地區,此地出土的“養老圖”更是備受矚目。文章試從“養老圖”的定名、其與其他類似圖像的界限和此類圖像在墓葬中出現的含義三部分進行敘述。

關鍵詞:養老;收租;告貸;命名;含義

四川出土的此類畫像共有9幅,被命名為“養老圖”“告貸圖”“收租圖”,還有“賑贍窮乏圖”。按其意義主要可分為兩類,這兩者卻是完全相反的兩種不同的意思。“養老圖”“賑贍窮乏圖”表現的是當時的漢代社會上層管理者體恤下層勞動者,給予他們幫助,體現的是管理者對于人民的善意。而“收租圖”“告貸圖”展現的是當時的豪強地主及上層管理者對于普通勞動人民的壓迫,體現的是消極的一面。所以,對于此類畫像的解讀與命名就顯得尤為重要。本文欲對四川發現的此類畫像磚做全面的解讀,找出不同類型圖像的異同點。

1 前人研究回顧及相關概念的界定

1.1 前人研究回顧

此前已有學者對此類圖像的命名和含義做過解讀。最先是沈仲常先生在1979年對《四川漢代畫像磚拓片》中收錄的1956年彭縣太平鄉出土的名為“告貸圖”的畫像磚和重慶博物館藏的《四川漢畫像磚選集》中收錄的1952年德陽縣黃許鎮蔣家坪出土的名為“乞貸”的畫像磚以及1975年在曾家包M1中出土的名為“養老圖”三幅畫像磚進行解讀,發現其中的老者持鳩杖,并與武威漢墓中出土的鳩杖和文獻古籍材料進行比對,認為這些畫像磚應當定名為“養老圖”畫像磚,其含義從表面上看是尊老、養老的制度,實際上所尊的三老、五更,大多為封建地主統治階級和官吏,而不是普通大眾。①隨后胡順利先生在1980年針對沈先生的觀點又做出了補充說明,認為此類圖像應當定名為“奉詔仲秋養老圖”,表現的是東漢王朝的郡縣政權遵照仲秋養老,莫敢怠慢的情景。②2018年,蔣宛羚又對曾家包M1畫像磚這一類題材的畫像進行總體解讀,最后得出養老圖的構成要素應當包括官吏、糧倉、持鳩杖者、送糧行為這幾個要素。③沈仲常先生和胡順利先生雖然對圖像的名稱及意義做出了解讀,但并未對此類畫像的定義標準提出明確的區分特點。蔣宛羚老師則彌補了前兩位學者的不足,提出了判定標準,但其著眼點還是放在了鳩杖、老者及糧倉這三個要素上,對其他要素的涉及比較少。

1.2 相關概念的界定

養老:尊老養老是我國孝文化的重要組成部分,而漢代又是以孝治國的典型時期,所以在描寫漢代的典籍中經常有關于國家救濟和尊老養老的文獻記錄。有“仲秋之月,縣道皆案戶比民。年始七十者,受之以王杖,鋪之以糜粥。八十九十,禮有加賜。王杖長九尺,端以鳩鳥為飾”④,說明漢代在仲秋之月會給70歲以上者授王杖,并且會給他們其他生活用品,用于生活。又有“賜民年八十以上米,人一斛,肉二十斤,酒五斗;九十以上加賜帛,人二匹,絮三斤”⑤,由此說明在漢代國家分別會給年齡80歲以上、90歲以上者不同的待遇扶持其生活,僅是從年齡層面做了界定,而未有身份界定。又有描寫“舉民年五十以上,有脩行,能帥眾為善,置以為三老,鄉一人。擇鄉三老一人為縣三老……以十月賜酒肉”⑥,說明在漢代會給50歲以上的官職縣三老的長者賜酒肉以供其享用。綜上所述可知,在漢代可享受國家賞賜且具有養老資格的人主要包括兩類:其一為50歲以上的縣三老,賜酒肉;其二是70歲以上者,會由國家賜王杖并賜米、布帛等生活用品。

收租:漢代國家會向土地所有者收稅,而土地多被當時的豪強地主把持,所以形成了國家向土地所有者收取一定的國家稅收,而土地所有者又通過對普通平民租借土地,轉而向平民收取稅收,并且稅率往往遠高于國家向其收取的稅率,而這些稅收往往是以谷物的形式上交,實際也是豪強地主盤剝普通貧民的一種方式。

借貸:在漢代,一些富商巨賈、豪強地主、貪官污吏,會在采礦煮鹽、占田置地積累大量財富之后,向需要物資的其他人以遠遠高于買進價錢的形式對其租借,向其收取高額的借貸金,其形式一定程度上同收租形式有相似之處,但其盤剝能力要遠遠高于收租對普通民眾的壓迫,也是一種豪強地主壓榨貧民的方式。史料就有記載:“當具有者半價而賣,亡者取倍稱之息于是有買田宅鬻子孫以償責者矣。”①由此可知借貸給人民帶來的傷害。此外,除了豪強地主外,漢代政府也會實行放債,《漢書·王莽傳》就記載“又令市官收賤賣貴,賒貸予民,收息百月三”,可知其利息還是相當高的,同時借貸的范圍也極其廣,不僅僅限于谷物糧食。

2 四川發現的“養老圖”“收租圖”“告貸圖”的構成及含義

畫像磚是向人們傳遞當時信息的重要資源,在四川發現的養老、收租、告貸類畫像磚之間也有一定的異同點。這些圖像根據其構成要素可以分為三類。

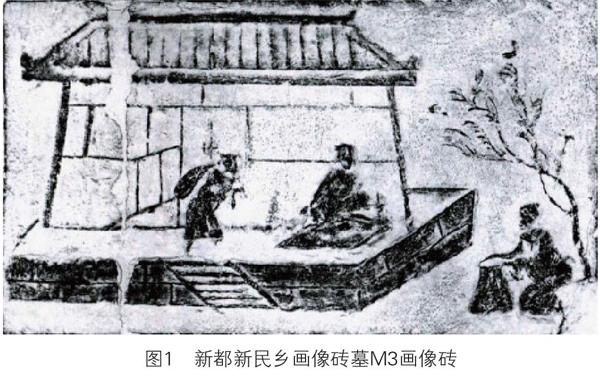

第一類:以新都新民鄉畫像磚墓M3中出土的畫像磚(圖1)為例,這類圖像的構成部分主要包括持鳩杖呈下跪姿勢的老人和一個身負袋狀物或手捧盆的類似小吏的人物,從圖像可以看出,后者的身份明顯要高于前者持鳩杖的老人,因為其服飾和體形明顯要高于老人。還有一個在畫面中身份應當是最高者,跪坐于老者對面,且身下有毯子狀的東西。除人之外,圖像中出現的還有房子。此類房子,學者一般都認為是當時的糧倉。而圖像想要表達的主題應當是小吏給持鳩杖的老者賜物資,而另外有官吏在一旁監督。

根據前文對不同概念的界定,這幅圖像表現的應當是漢代向年齡在70歲以上的手持鳩杖的老者發放供養物資的場景,是漢代尊老養老制度的一種體現。圖中老人所持之物是否就是文獻記載中的王杖?武威雷臺漢墓出土了相同的實物,并且墓葬中出土的竹簡中明確記載此鳩杖就是王杖。②綜上所述,這類圖像是漢代尊老養老的體現。在這類畫像磚中,德陽市黃許鎮征集的畫像磚,在龔延萬、戴嘉陵先生編撰的《巴蜀漢代畫像集》中被定名為“養老圖”③,但是在高文和王錦生先生的《中國巴蜀漢代畫像磚大全》中又被定名為“賑贍窮乏圖”,而將此類圖像以這種名稱命名也是第一次,且其中的圖像也僅此一例,圖像的含義被認為是為了宣揚主人賑濟窮人的“仁義”“德行”的。這幅圖與其他被命名為“養老圖”的畫像磚在構成要素上的區別在于,這幅畫像磚中被救助的老者未持鳩杖,這也是高文和王錦生先生將其區別于“養老圖”畫像磚的一個重要原因。另一個原因是,其在圖錄中的解釋為“圖上受禮者未荷鳩杖,且又長跪于地,與‘養老圖中執鳩杖者的身份明顯不同”④,認為圖中的老者是長跪于地的。但是從其他的“養老圖”中可以明顯看出,圖像中被賜物之人都是呈雙膝跪地的姿勢,而其中的類似于官員的人物都是跪坐于毯子之上的,這點似乎不能看作是兩類圖像的區別。而未荷鳩杖者就不能接受政府的救濟嗎,似乎沒有這種規定。由上文可知,漢代政府對年紀在50歲以上的鄉三老和縣三老也會賜物,這些人就未荷鳩杖,所以鳩杖也并不是判斷其是否為“養老圖”的一個特定標準。最重要的是,養老政策是一種官府對于下層社會人民的撫恤政策,是一種官府行為,畫面中應當包括有官員作為見證,來進行此種賜物行為。所以,筆者認為,此類圖應當還是屬于傳統意義上的“養老圖”的范疇,故將其歸為“養老圖”,而這類圖像的主要構成部分就是“官吏”“老者”以及“小吏”和“糧倉”這四個構成要素,至于老者手中是否有持鳩杖,并不是此類圖像的主要判別方式。其所表達的意義應當是官府撫恤社會中需要幫助的在一定年紀的長者,體現政府尊老養老的政策。

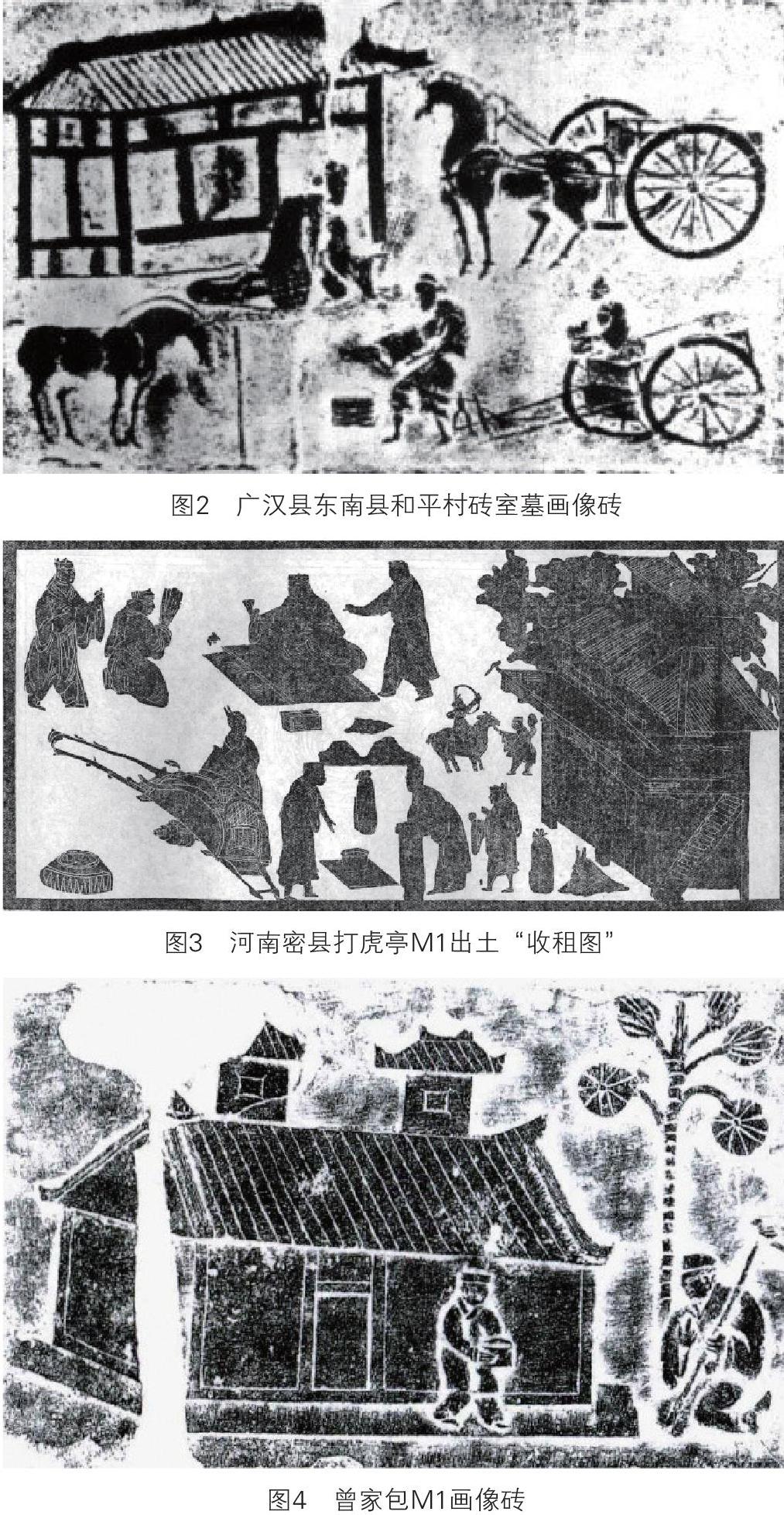

第二類圖像以廣漢縣東南縣和平村磚室墓中出土的畫像磚(圖2)為例,此類畫像的主要構成與第一類圖像的不同之處在于,這類圖像的構成有房屋,一般認為是糧倉,糧倉前執算籌的類似官吏者,其次就是人數不等的負物品前來向官吏上交的人,有的是用扁擔負于肩上,如廣漢縣磚室墓中的這塊畫像磚,也有的是用馬車馱來,如新津縣和廣漢新平鎮羅家包漢墓M3出土的畫像磚。整個畫面缺少了“養老圖”中向被賜物者傳遞物品的小吏,畫面呈現的是與其相反的場景,是由其他人向官吏交納東西的過程。這與河南密縣打虎亭M1中出土的“收租圖”(圖3)描述的畫面極為相似,仔細看可以發現官吏身后的車上的糧食是滿袋的,而前來交租者身后的糧食也是滿袋的,用靜態的畫像描述了一幅動態的交租場景。

綜上所述,這類圖像應當是屬于“收租圖”,畫面相比較而言構成人數一般較多,通常還會有馬車或牛車之類,一般都包括“持算籌的人”“送物者”“房子”。而這類圖像中的房子與第一類“養老圖”中的房子有明顯的區別,“養老圖”中的房子一般呈現的是一種封閉的糧倉類的房屋,而此類圖像中的房子一般都呈四面開放式,其形式更加類似于亭子,而其中的送物者形態也各不相同,一般有馬車、牛車,還有負扁擔者,而人物的數量也不等。其表現的應當是收租交租的場景。

第三類圖像是指曾家包M1出土的畫像磚(圖4),在報告中這幅圖被命名為“養老圖”,在其他的圖錄中學者們也一直稱其為“養老圖”,主要原因是以前的判定標準都是以圖中的被賜物者是否荷鳩杖為標準,對其他的圖像要素涉及較少。但從圖像來看,這幅畫像磚與“養老圖”畫像磚還有兩點極其明顯的差異:首先,這幅圖中的人物構成只有兩個,除了荷鳩杖的老者外,另一個就是送物的小吏。由上文可知,“養老圖”的一個重要標準在于此行為是屬于官府行為,界定的標準就是畫面中要有官員形象存在,在這幅圖中并沒有體現。其次,就持鳩杖的老者而言,圖中的老者形象與“養老圖”中的老者形象有很大的差別,其形象明顯要比送物的小吏的形象還要高大,而在畫像磚中,一般身份較高、較重要的人物在圖像中的形象要比其他人物更加高大,如果以此標準來判定的話,似乎就顛倒了賜物與被賜物者的身份。所以筆者認為這幅畫像磚被認定為“養老圖”是欠妥當的。根據畫面所描述的場景來看,持鳩杖的老者的確是要從小吏手中接過盆中的物體,是一個接受而不是送出的場景,所以這又與第二類“收租圖”有明顯的區別。而從漢代的文獻可知,告貸行為是存在于社會的各個層面的,不僅有民間放貸,還有官府放貸,而借貸者的身份既包括社會底層的貧苦大眾也包括身份較高的人,所以這幅圖像應該展現的是主人放貸的場景,因此定名為“告貸圖”可能更為恰當。表現的應當是漢代社會中官府或地方豪強地主向人民放貸的一種場景,是一種土地私有制下上層社會剝削下層社會的一種方式。但因為漢代放貸的不僅包括民間放貸也包括官府放貸,而被放貸的對象也不僅包括普通貧民,所以對于其表現的意義應當根據特定情形進行具體分析。

3 結論

“養老”“收組”“告貸”三種行為是漢代社會三種不同的行為方式,而“養老圖”“收租圖”“告貸圖”三種圖像在畫像磚上的出現,也進一步對文獻中記載的漢代歷史進行了輔證,是了解漢代社會的一種極為重要的材料。各種圖像之間雖然存在千絲萬縷的聯系,但它們之間的不同之處也是極其明顯,因為名稱的不同而體現出完全不同的意義。所以對于不同種類的畫像磚要具體分析其畫面的構成要素及其要表達的場景意義,而不能單靠分析的思維定式去進行判定。