行為視角的精益供應鏈管理探索

尹方

本文基于行為視角討論了精益供應鏈管理,精益/準時化運作的程度和成功實施取決于產品變量、產量、產品標準化和需求變化。而高績效的關系管理要素則取決于關系的時間長短、組織的特點以及雙方認為值得信賴和公平的政策和做法。在精益供應鏈管理中,信任是一個重要的因素,成功地運作高度依賴于互信和公平的強大供應關系。設計一個有效和可持續的精益供應鏈時,必需考慮所有與產品和組織因素相關的變量。

20世紀50年代末,日本制造業出現了一種獨特的生產系統,到90年代末,該系統對整個運營管理和供應鏈領域帶來了變革。這種獨特高效的生產/供應系統是由豐田汽車公司首創并加以改進,因此最初被稱為豐田生產系統。1980年10月,福特汽車全球總部舉辦了第一屆日本生產力研討會,準時制(JIT)一詞引起了西方世界的關注。

精益一詞后來由John Krafcik創造來描述豐田生產系統的基本理念。JIT和精益生產理念的基礎是:制造商和供應商需要共同努力,以正確的時間和準確的數量提供無缺陷的組件。

日本供應鏈管理的演變

與西方式的供應鏈管理相比,日本式的供應鏈管理是從一種截然不同的財務模式演變而來的。日本工業化的第一個時代是家族性控股公司——財閥,控制著由鋼鐵、造船、建筑、保險、金融等各大行業的大公司組成的工業帝國。這些財閥,連同他們的資產,在二戰后美國占領日本期間被解散。

在1931年至1939年期間,豐田公司通過直接從美國公司購買零部件,拆解并尋求當地公司仿制,來發展自己的供應基礎。此時與供應商之間沒有長期合作關系,創新和質量很差。隨著分包變得越來越普遍,采購變得越來越重要。豐田和日產在此期間都建立了采購部門。

供應商協會(kyoryokukai)是政府戰時計劃的產物,該計劃將分包商組織成渠道集團(keiretsui)。與財閥的金融控股不同,keiretsui的成員是通過交叉鎖定的股權結構來維系在一起。豐田的kyoryokuka成立于1943年,由豐田和20個主要分包商組成。直到20世紀60年代,在政府干預以防止不公平做法之前,總承包商一直在壓低價格。

1960年代日本開始廣泛從離散采購轉變為針對特定資產的復雜工業合同。供應商和分包商研究了通過共同改進、分享利益和買方供應商利潤分享規則來降低成本的方法,并且將傳統的單邊價格確定轉移到了雙邊價格協議。隨著價格談判的這種轉變,人們開始參與新產品的開發和創新。 Nishigushi將其描述為“合同關系的邏輯從開發轉移到協作制造”,即通過供應商的全面支持和合作來實現新產品的制造,精益供應鏈的概念就產生了。

精益供應鏈管理

從本質上講,供應鏈是一種的商業關系,并受到許多因素的影響。精益思想不是從生產過程開始或結束的。在一個組織內,它需要從分散的部門進行根本性的改變,所有部門都謹慎地維護自己的職責范圍、角色、思想、信息,并直接向新的“協作式”組織機構報告。必須打破溝通障礙,使信息透明并易于獲得。這需要向跨職能團隊的流程視角轉變,致力于解決問題和消除浪費,以提高價值和優化價值鏈。精益供應鏈管理者的目標是找到一個解決方案,將外包和內購的產品和服務結合起來,從而節約生產、交易和管理成本的總和。一種方法是選擇成本最小化的組織形式;二是發展基于信任的合作貿易關系,并開發經濟上可行的戰略網絡。

協作式供應鏈有兩個或兩個以上的獨立公司共同計劃執行供應鏈運營,是一種分享風險和回報的手段,從而導致比企業單獨實現更高的業務績效。上游和下游活動是精益企業的一部分,如果產品要從原材料無縫地流向客戶,則與供應商和客戶的協作與溝通至關重要。供應鏈管理在四個方面不同于傳統的生產和材料管理。

1.供應鏈管理將供應鏈視為一個整體,而不是零散的個體;

2.它發起并最終取決于統一的戰略方針;

3.它對庫存提供了不同的觀點;

4.采用系統方法。

高績效供應鏈中的行為視角

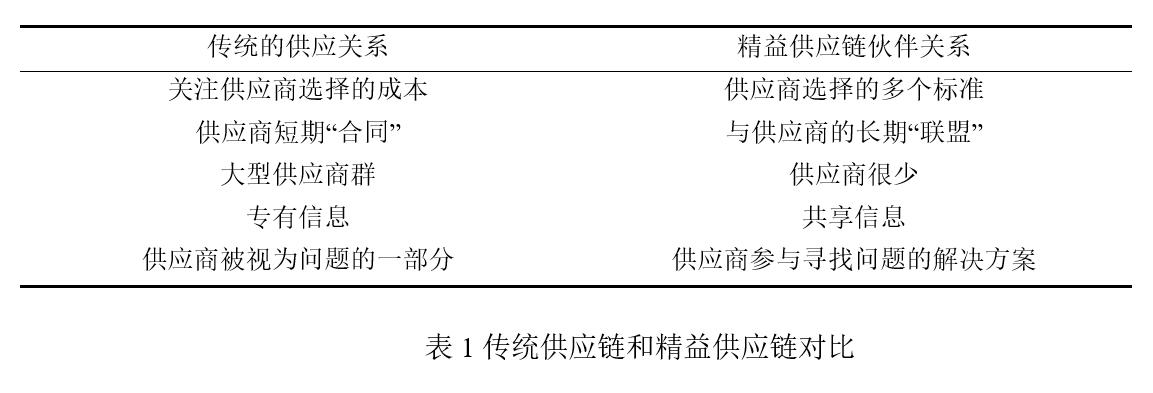

傳統的采購和供應管理一般是采購商和供應商就價格進行談判,雙方幾乎沒有發展密切關系的需要或愿望。表1比較了傳統的供應關系和供應鏈伙伴關系,顯示出短期合同關系將被少數供應商的長期聯盟所取代。信任、承諾和權力影響伙伴關系的強度和質量。

Sako將兩種形式的合同關系描述為公平合同關系(ACR)和義務合同關系(OCR),它們代表多維頻譜的兩端。ACR以離散的經濟交易為代表,在交易結束時結算帳戶。 任何一方均無義務繼續這種關系,也不受另一方的控制。 所有交易都是公平交易,如果發生不可預見的問題,則應通過法律或其他規則解決。 相反,OCR涉及嵌入互信的合同,其特點是高度相互依賴。

權 力

對買方和供應商關系至關重要的因素如信任、承諾、合作、合規、沖突和解決沖突等,都受到權力的強烈影響。Lukes將權力定義為“行為人A使行為人B以全新方式做事的能力”。根據支配方如何選擇使用權力依賴關系,采購策略可以描述為競爭、合作和指揮。

買方和供應商之間的權力既是促進作用,也是制約作用。主導方的預期結果將得到促進,而從屬方的預期結果將受到限制。

根據Benton和Maloni的觀點,具有強大實力的公司可能沒有必要建立雙贏聯盟,因為它可以通過控制供應商(依賴者)來實現自身的盈利和效率。在尋求自己的盈利和成功時,只在權力平衡所要求的范圍內,服從聯合規劃部門的領導下,占主導地位的公司可能更傾向于追求自己的供應鏈議程。

信 任

信任在減少經濟交易中的不確定性和風險,從而降低交易成本方面具有重要作用。 Mari Sako在她的書《價格、質量和信任》中定義了三類信任:

1.合同信任。雙方都有履行義務的道德義務。合同可以是書面的形式,但也可以是口頭的。合同信任依賴于信守承諾,并涵蓋顯式和隱式協議。

2.能力信任。 期望貿易伙伴在技術上有能力執行交易。代表供應商提供符合要求規格的產品或服務,并由買方完全指定并進行交易和付款。

3.商譽信任。表示愿意做超出預期的事情的信任。

ACR和OCR關系都依賴于合同信任和能力信任,商譽信任僅存在于OCR關系中。信任可以是資產專用性的前提,也可以是資產專用性的結果。在資產專用性較高的地方,機會主義行為的風險較大,而信任度較低,從而導致較高的交易成本。 在信任度較高的地方,對特定資產進行投資的意愿也較高; 但是隨著這些資產的增加,對供應鏈合作伙伴的依賴性也會增加。

權 益

供應鏈網絡由各個公司的鏈接和節點組成,網絡鏈或網絡的強度依賴于供應鏈最弱的一環,滿意度在加強關系中起著關鍵作用。供應鏈管理(SCM)涉及供應鏈內企業之間的戰略協調過程,以競爭的方式向最終客戶交付產品或服務。他們將供應鏈中的供應商滿意度定義為“無論買賣雙方之間存在何種權力失衡,供應鏈關系的公平感”。

“平等”(equity)的概念與法律上的公正(justice)與社會意義上的公平(fairness)有關。 個人從根本上認為,與其他人所得到的相比,他們得到的待遇是公平的。Adams (1963)提出了這樣一個命題:我們每個人在為滿足我們的需要而行動時,都要評估我們所感知到的結果的公平或公正性。Adams公平理論可以應用于制造商和供應商二元系統中,激勵合作伙伴為整個供應鏈的優化工作。

低信任關系存在于人們覺得自己沒有得到公平對待的地方。這意味著,當強大的商業客戶不公平地行使他們的權力時,供應商認為公平的回報就會減少,信任就會受到損害。

結 語

精益供應鏈管理由兩個要素構成:運營精益采購和高績效關系管理。JIT/精益運營實踐依賴于支持它們的供應關系,并且只能在精益運營環境中完全實施。信任似乎是關系型和運營型精益供應鏈管理的一個重要因素。

一個強大的客戶有權控制一個較小的或依賴的供應商,并能迫使供應商遵守客戶的要求。然而,強制力并不會引起長期的承諾,并影響關系中的信任和公平水平。供應商在強制性權力關系中表現為機會主義的風險很高,這種關系可能無法長期持續下去。

總之,精益供應鏈管理是一個龐大的系統工程,其設計取決于產品變量、所有合作伙伴的社會技術組織特征以及支持它們的組織結構。權力、平等、信任等行為因素對于高績效精益供應鏈管理具有重要意義。精益供應鏈的實施和改進,要求整個組織了解并具有學習的能力,也取決于組織的領導者、組織的結構、以及組織對新思想的開放性。

(山東威海煙草有限公司)

——關注自然資源管理