北部灣城市群商道發展演變及其對外傳播研究

陳鈺曦

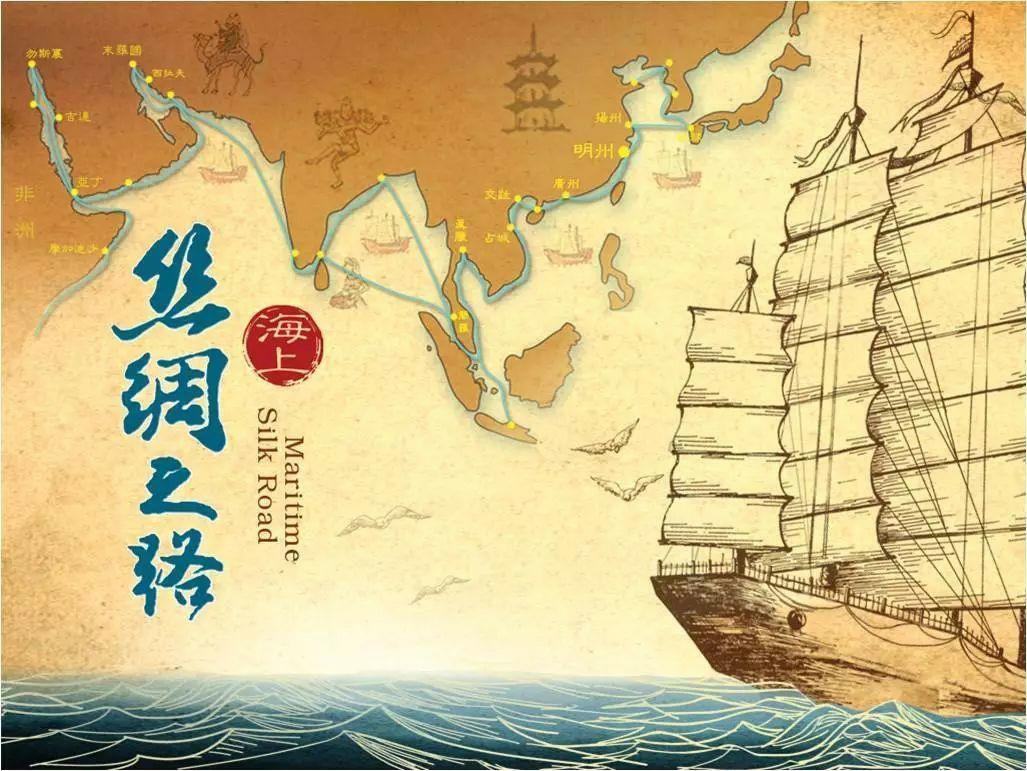

海上絲綢之路作為“一帶一路”的組成部分,是東盟的重要結點,也是打造帶動腹地發展的戰略支點。本文從廣西北部灣城市群的商道文化層面對其演變歷程進行梳理,嘗試厘清北部灣城市群商道的發展脈絡。廣西北部灣城市群是我國面向東盟和東南亞各國開放合作的重點片區,對于國家實施區域發展、溝通交流、互利共贏的開放戰略具有重要戰略意義。北部灣城市群作為沿海沿邊地區,對外貿易頻繁,從古至今的長期發展形成了獨特的商貿文化。

北部灣城市群商道歷史發展特點

北部灣城市群恰好位于中國南海西北部,是當代海上絲綢之路重要的港口。在中國悠久的歷史文化中,廣西北部灣城市群的發展也是歷經曲折,經過不斷地規劃和政策實施,于2017年復批北部灣城市群這一國家級城市群,這也是對廣西北部灣地區發展的肯定和鼓勵。

漢代時期——海上絲綢之路的開辟與北部灣地區早期開發

公元前111年,漢武帝將合浦港等地劃分為與東南亞各國開展大規模海上經濟貿易往來的起點。漢代海上絲綢之路的開辟使廣西北部灣這一地區迎來了海上對外開放,開始逐漸與其他國家交流學習,并進入了早期開發期。但它不是一種地域性的自發行為,而是中央集權制的政治和經濟輻射的結果。

唐宋時期——北部灣地區對外交流的空前繁榮

追溯到唐朝,該時期政府實行全面的對外開放政策,并重視和鼓勵商人和市民大規模開展海外經濟貿易,因此,廣西北部灣地區也迎來第二次海上對外開放及開發的機遇。在唐宋時期海上貿易通道逐漸打開的背景下, 廣西北部灣地區城市的經濟貿易發展以及社會文明程度進一步加快,其對外交流達到空前繁榮的景象。

清末明初——北部灣地區政策轉型與重構

清末民初,中國社會正在進行轉型。北部灣地區市場狀態,是這種轉型的一種折射。北海、龍州、梧州、南寧的開埠通商,使北部灣地區逐漸與世界資本主義市場聯系在一起,西方列強主要通過迫使中國政府簽訂不平等條約來奪取市場空間。這一時期該地區的市場空間不斷擴大,交通、稅制、環境、組織管理等要素不斷完善,成為中國連接東南亞市場的前沿陣地。

改革開放后——順應改革新風,北部灣再續輝煌

北海市(含防城港)于1984年被列為中國14個對外開放的沿海港口城市之一。隨著改革開放的步伐,1992年,鄧小平南巡講話,廣西北部灣地區順應這一東風,努力發展經濟貿易,這一時期的廣西北部灣城市再次崛起。緊接著2017年國務院復批北部灣城市群,該城市群的港口發展等一系列經濟貿易措施成為帶動廣西及周邊區域發展的新方式,中國—東盟自由貿易區的新增長極逐步形成。

北部灣商道海洋經濟生態

在21世紀海上絲綢之路背景下,國務院于2017年批復同意建設的國家級城市群——北部灣城市群。習近平總書記指出,廣西有條件在“一帶一路”建設中發揮更大作用。可見北部灣城市群具備一定地域優勢和歷史因素,經濟發展在該區域應是核心工作,因此對這一經濟生態展開探究也是非常必要的。北部灣城市群商道歷時悠久,在歷史文化的熏陶和積淀下逐漸形成可北部灣海洋經濟生態,而這一“生態”的表征模式體現在北部灣經濟的方方面面,北部灣地區經濟生態表征系統是成系統性滲透的直達內里的。

生態表層——各項經濟政策

各項北部灣城市群的經濟政策包括海上絲綢之路和中國東盟博覽會等。海上絲綢之路,是古代中國與國外進行經濟貿易、文化交流和貨物往來的重要海上通道。在世界科技文化交流不斷深入、發展的今天,21世紀海上絲綢之路也被賦予了新的意義和價值。即大力開展海上絲綢之路,帶動中國臨海經濟帶發展,促進國內外經濟貿易、科技文化的交融互通,從而達到互惠共贏的交流模式。同時為促進國家間有效交流,中國東盟博覽會也在政府和市民們的支持下順利開展,作為北部灣城市群中的核心城市“南寧”也是中國東盟博覽會的永久舉辦地。

生態內里——經濟文化熏陶

基礎的經濟政策的下達讓北部灣地區民眾能夠明顯感受到地區經濟的快速發展與轉變,如何將經濟文化有效地傳承下來也是民眾們思考的重心。經濟發展不僅需要產業的帶動,同時也需要不斷將經濟發展深入民眾生產生活中去,在經濟和本土文化地交相輝映下,衍生出一系列的符合北部灣經濟發展特色的節日,如欽州國際蠔情節、北海珍珠國際節等。

生態中心——地區民眾經濟文化內核

為豐富研究的科學嚴謹性,研究發放問卷對北部灣地區海洋文化的民眾了解度進行了探究。民眾大多對北部灣地區的第一印象為景色優美、尚在發展中,可見對北部灣地區的初印象大多停留在經濟表層生態層面。在研究發放的問卷調查中,根據設置的問題,我們不難發現半數以上民眾對于廣西富有經濟特色的節日還是比較了解的,其中知名度最高的當屬北海珍珠國際節占比37.17%,其次則為靈山荔枝節占比36.28%,可見廣西的特色經濟產物以然逐漸帶動地區的經濟發展。對于北部灣地區的沿海貿易商業,70.8%的民眾認為濱海旅游業和海洋漁業是貿易市場主流,同時民眾認為海洋養殖業也很重要,在問卷中占比66.37%,其次依次為海洋鹽業、海洋裝飾業、海洋礦業等。北部灣地區內涵多個美麗景點,現階段都被政府及當地民眾保存下來,在設置的問題中,絕大多數民眾對于北部灣地區美麗經典的認知度還是比較高的,如北海潿洲島認知度占比84.07%,北海沿海紅樹林占比第二,達66.37%,欽州三娘灣、防城港白浪灘、南寧青秀山也是民眾所熟知的。在對北部灣地區基礎的海港設置的問題中,問題設置為“北部灣地區地處沿海,正是我國與鄰省、周邊鄰國進行貿易的窗口,請問北部灣港由以下哪幾個港口組成呢?”北海港、欽州港和防城港在民眾的選擇中占比高達三分之二,卻仍有近十分之一的民眾選擇了選項中不正確的崇左港、玉林港,可見少部分民眾對于北部灣地區經濟發展的認識仍然存在誤區。

中國海洋經濟生態建設與對外傳播

基于對北部灣海洋經濟生態的分析和考究,我們可從對外翻譯的視角對中國海洋經濟生態建設提出一定建議。對于海洋經濟中,與民眾生活最為貼近的則是濱海旅游這一貿易產業,隨著廣西經濟的發展,廣西北部灣地區與世界各國以及泛北部灣國家的旅游交往日益密切。然而,從北部灣的各旅游勝地現狀來看,目前北部灣地區的國際化水平還處于一個初級階段,如果旅游景區的公示語翻譯存在不足,不僅會造成國外游客的誤解,更會影響到北部灣城市群這一國家級城市群的對外形象傳播。在新時代國家倡導一帶一路的背景下,北部灣地區的商業發展愈發得到重視,然而,受限于商業發展的歷史曲折因素,外語宣傳仍然較少,對外傳播效果并不理想。因此,筆者建議政府支持一批具有活力地當代傳播學家、翻譯學家參與傳播和宣傳,較多融合現代多媒體,打造現代化的宣傳效果;建議傳統和新媒體加大對外傳播力度,多渠道、多角度、全方位將北部灣商業向世界展示;建議廣大翻譯愛好者、翻譯專業學生將目光投向北部灣傳統和新時代商業形式的對外翻譯,為中國文化“走出去”貢獻一份力量。

結 語

近年來,各國之間的經濟往來日益頻繁,如何加強各國間的經貿往來,也是“經濟全球化”的一項重要課題,理應順應時代潮流,開展相關研究。中國要生存,要走向世界,就必須加強對外傳播,讓世界了解中國。但對外傳播不能僅僅只靠國外學者的努力,同樣,中國翻譯傳播工作者理應義不容辭的挑起這份重擔,為確保翻譯質量,也可同時進行國內外協助合作,這也不失為一類好方法。

[本文系基金項目:廣西壯族自治區研究生教育創新計劃項目(YCSW2020056)階段性成果。]

(廣西大學外國語學院)