學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的“雙刃劍”效應(yīng)

——基于中小企業(yè)上市公司的實(shí)證分析

徐建波,陳建明,王嘉歆

(徐州工程學(xué)院 管理學(xué)院, 江蘇 徐州 221008)

0 引言

提升企業(yè)創(chuàng)新能力是信息經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段[1],也是我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。2014年中國(guó)在政府工作報(bào)告中提出“鼓勵(lì)科研人員創(chuàng)辦企業(yè)”,此后在一系列國(guó)家創(chuàng)新政策的推動(dòng)下,具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的學(xué)者不斷加入企業(yè)管理團(tuán)隊(duì),成為“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”洪流中獨(dú)具特色的群體。學(xué)術(shù)高管的加入對(duì)提升企業(yè)創(chuàng)新水平、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、推動(dòng)社會(huì)轉(zhuǎn)型都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

作為企業(yè)創(chuàng)新決策主體,高管團(tuán)隊(duì)如何影響企業(yè)創(chuàng)新這一問(wèn)題受到了越來(lái)越多的關(guān)注。事實(shí)上,高管團(tuán)隊(duì)并非一個(gè)同質(zhì)群體,而是由擁有不同社會(huì)屬性和職業(yè)經(jīng)歷的個(gè)體構(gòu)成。高管團(tuán)隊(duì)成員異質(zhì)性對(duì)企業(yè)管理職能執(zhí)行效果施以影響,進(jìn)而對(duì)企業(yè)創(chuàng)新決策產(chǎn)生影響[2-3]。既有文獻(xiàn)分析了高管個(gè)體特征如性別[1,4]、教育背景[5-6]、宗教信仰[7]、性格[8]、薪酬[9]以及個(gè)人經(jīng)歷如軍事經(jīng)歷[10]、政府任職經(jīng)歷[9]、發(fā)明經(jīng)歷[11]等對(duì)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的影響。本文重點(diǎn)關(guān)注高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷。已有研究關(guān)注了高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)債務(wù)融資成本[12]、社會(huì)責(zé)任[13]、審計(jì)費(fèi)用[14]等的影響,但是將高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷與企業(yè)創(chuàng)新直接聯(lián)系的研究較少。劉金山等[15]以2008-2014年我國(guó)制造業(yè)上市公司為樣本,實(shí)證發(fā)現(xiàn)高管學(xué)術(shù)背景對(duì)企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效有正向影響,在對(duì)比分析不同企業(yè)性質(zhì)和不同地區(qū)的差異性影響后,發(fā)現(xiàn)高管學(xué)術(shù)背景對(duì)非國(guó)有控股企業(yè)和東部省份企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效的正向影響更顯著;趙珊珊[16]對(duì)2008-2014年A股上市公司的研究發(fā)現(xiàn),高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷能夠顯著提高企業(yè)創(chuàng)新投入與創(chuàng)新產(chǎn)出,規(guī)模較大、負(fù)債水平較低的企業(yè)具有更高的創(chuàng)新產(chǎn)出;張曉亮[17]以高層梯隊(duì)理論為基礎(chǔ),以滬深兩市2007-2014年A股上市公司為研究對(duì)象,實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)CEO的學(xué)術(shù)經(jīng)歷有助于提高企業(yè)創(chuàng)新效率;黃燦針[18]針對(duì)我國(guó)“文人下海”現(xiàn)象,研究了高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷能促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新,良好的創(chuàng)新氛圍、較低的國(guó)有股權(quán)占比會(huì)強(qiáng)化這種正向作用。另有部分學(xué)者將高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷融入高管個(gè)人背景并展開(kāi)研究,同樣發(fā)現(xiàn)具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新具有正向影響[19-20]。

綜上,已有研究為理解高管團(tuán)隊(duì)特質(zhì)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響提供了豐富視角。其中,針對(duì)高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響效應(yīng),學(xué)者們主要認(rèn)為學(xué)術(shù)高管出色的科研能力和豐富的創(chuàng)新資源有助于促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新。本文認(rèn)為,高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)心理特質(zhì)的塑造是復(fù)雜的,其對(duì)企業(yè)創(chuàng)新具有“雙刃劍”效應(yīng),在肯定學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)作用時(shí),其可能產(chǎn)生的抑制作用不應(yīng)被忽視。為此,本文將對(duì)高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的“雙刃劍”效應(yīng)進(jìn)行理論梳理,通過(guò)對(duì)我國(guó)上市企業(yè)的實(shí)證研究,檢驗(yàn)學(xué)術(shù)高管位居關(guān)鍵職位、不同學(xué)術(shù)高管占比下的創(chuàng)新效應(yīng)以及高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)創(chuàng)新投入和產(chǎn)出的差異性影響。本研究的理論貢獻(xiàn)是,從正、反兩方面深入探討和分析學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響效應(yīng),彌補(bǔ)了前人只關(guān)注高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新正向影響的不足,完善并豐富了高層梯隊(duì)理論。同時(shí),在越來(lái)越多學(xué)者投身“雙創(chuàng)”浪潮的背景下,本文研究結(jié)論對(duì)理性評(píng)價(jià)學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響、合理制定政策引導(dǎo)科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和政策參考價(jià)值。

1 理論分析與研究假設(shè)

1.1 學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)機(jī)理

資源依賴?yán)碚撜J(rèn)為,企業(yè)作為社會(huì)組織,是一個(gè)開(kāi)放性系統(tǒng),從外部環(huán)境中不斷獲取發(fā)展所需資源是其必然選擇。因此,企業(yè)為在創(chuàng)新資源競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),需要找到聯(lián)接外部資源和內(nèi)部組織的橋梁。聘用具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的人擔(dān)任企業(yè)高管正是搭建該橋梁的有效方式。隨著越來(lái)越多的文人學(xué)者加入企業(yè)管理團(tuán)隊(duì),學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新也會(huì)產(chǎn)生重要影響。

(1)學(xué)術(shù)高管是優(yōu)質(zhì)的人力資本。長(zhǎng)期受到學(xué)術(shù)熏陶的高管較其他高管通常擁有更高水平的專業(yè)技能和管理才能。根據(jù)研究領(lǐng)域不同,學(xué)術(shù)高管可以分為技術(shù)型和非技術(shù)性兩種。技術(shù)性學(xué)術(shù)高管大多是某技術(shù)領(lǐng)域?qū)<遥麄冊(cè)谔囟I(lǐng)域積累的知識(shí)、研發(fā)慣性、研發(fā)技巧以及研發(fā)流程等經(jīng)驗(yàn)?zāi)転槠髽I(yè)縮短研發(fā)時(shí)間、節(jié)省研發(fā)費(fèi)用、提升研發(fā)效率,讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中“贏在起跑線”;對(duì)非技術(shù)性高管而言,公司聘用他們的主要目的是利用他們?cè)趹?zhàn)略決策、成本管理、人力資源管理、品牌營(yíng)銷等方面的管理才能,為企業(yè)營(yíng)造良好的內(nèi)部創(chuàng)新生態(tài),從而促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新。

(2)由學(xué)術(shù)經(jīng)歷塑造出的性格特征契合企業(yè)創(chuàng)新要求。已有研究發(fā)現(xiàn),受過(guò)長(zhǎng)期嚴(yán)謹(jǐn)學(xué)術(shù)訓(xùn)練的人在決策時(shí)會(huì)依據(jù)其專業(yè)知識(shí)更為冷靜地分析問(wèn)題,審慎作出更穩(wěn)健的判斷[21]。一方面,科技創(chuàng)新活動(dòng)具有專業(yè)性和復(fù)雜性。長(zhǎng)期接受嚴(yán)格學(xué)術(shù)訓(xùn)練的高管養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)精神和面對(duì)困難鍥而不舍的探索精神,使他們?cè)趹?yīng)對(duì)創(chuàng)新過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)時(shí)更加理性、從容。同時(shí),學(xué)術(shù)經(jīng)歷中培養(yǎng)出的批判性思維和獨(dú)立思考能力使他們?cè)跊Q策時(shí)不會(huì)人云亦云,能獨(dú)立發(fā)表見(jiàn)解,促進(jìn)企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)建議多樣化,有利于提高高管團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新決策質(zhì)量[22];另一方面,科技創(chuàng)新具有長(zhǎng)期性和高風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)于上市企業(yè)而言,為應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)敵意收購(gòu)、財(cái)務(wù)分析跟蹤和股票流動(dòng)性壓力,企業(yè)高管會(huì)優(yōu)先考慮短期目標(biāo),從而減少對(duì)長(zhǎng)期創(chuàng)新項(xiàng)目的投資[23]。而學(xué)術(shù)高管更加關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新,能深刻體會(huì)創(chuàng)新的重要性,更愿意進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新[24]。因此,學(xué)術(shù)高管能夠在一定程度上遏制企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)的短視行為,促進(jìn)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入,保障企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

(3)學(xué)術(shù)高管的社會(huì)資本能給企業(yè)帶來(lái)更多創(chuàng)新資源。基于社會(huì)資本視角,學(xué)術(shù)高管擁有的高校、科研機(jī)構(gòu)人際關(guān)系和社會(huì)資源使企業(yè)在獲取人才、技術(shù)設(shè)備和信息等創(chuàng)新資源方面具有優(yōu)勢(shì),有利于企業(yè)降低創(chuàng)新要素獲取難度和成本,提高創(chuàng)新效率,拓展創(chuàng)新空間。具體表現(xiàn)為:①人才資源。學(xué)術(shù)高管從本科到研究生階段積累了豐富的人脈資源,在該圈子里他們彼此了解和信任,形成人際關(guān)系和技術(shù)上的雙重優(yōu)勢(shì),使企業(yè)能夠通過(guò)學(xué)術(shù)高管的橋梁作用,快捷、準(zhǔn)確地招聘到合適的技術(shù)研發(fā)人才;②技術(shù)設(shè)備資源。企業(yè)通過(guò)學(xué)術(shù)高管的“搭橋”與高校、科研院所等開(kāi)展項(xiàng)目合作,共享它們的技術(shù)和設(shè)備資源;③信息資源。學(xué)術(shù)高管通過(guò)參與、跟蹤企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)的科研項(xiàng)目,形成信息共享的創(chuàng)新聯(lián)盟,有助于企業(yè)獲得研發(fā)創(chuàng)新先發(fā)優(yōu)勢(shì)[25]。

綜合上述對(duì)學(xué)術(shù)高管人力資本、性格特征和創(chuàng)新資源的分析,本文提出如下假設(shè):

H1:高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)提升企業(yè)創(chuàng)新水平具有正向影響。

1.2 學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的抑制機(jī)理

根據(jù)高層梯隊(duì)理論,企業(yè)高管的有限理性使得他們的行為受到認(rèn)知、價(jià)值觀念等心理特質(zhì)的影響,而心理特質(zhì)的形成又與個(gè)人職業(yè)經(jīng)歷緊密相關(guān)。學(xué)術(shù)高管具有的人力資本、性格特征和創(chuàng)新資源在為企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)帶來(lái)提升效應(yīng)的同時(shí),也可能造成抑制作用,即學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新存在“雙刃劍”效應(yīng)。高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)生抑制作用,源于學(xué)術(shù)活動(dòng)與企業(yè)管理方面的差異。

(1)溝通管理模式。一方面,學(xué)者的使命是追求知識(shí)和真理,當(dāng)他們?cè)趯W(xué)術(shù)研究過(guò)程中與其他學(xué)者產(chǎn)生觀點(diǎn)分歧時(shí),解決辦法是通過(guò)進(jìn)一步研究證實(shí)自己或證偽對(duì)方。當(dāng)分歧無(wú)法解決時(shí),不同觀點(diǎn)在邏輯自洽條件下可以互不干擾、共生共存。因此,獨(dú)立和堅(jiān)持被認(rèn)為是學(xué)者的優(yōu)秀品質(zhì)。而企業(yè)管理從某種意義上是“借助別人做好工作的技能”,是將不同性格、特長(zhǎng)和偏好的人凝聚在同一組織目標(biāo)下的協(xié)作活動(dòng),企業(yè)目標(biāo)的唯一性決定了企業(yè)管理者無(wú)法求同存異,只能放棄或改變個(gè)人觀點(diǎn),為企業(yè)共同目標(biāo)彼此妥協(xié)和讓步。另一方面,在科研工作中,學(xué)者作為知識(shí)傳播者和研究方向把握者,對(duì)門下弟子和學(xué)生普遍采用居高臨下的權(quán)威式、家長(zhǎng)式管理模式。而企業(yè)員工擁有專業(yè)技能,長(zhǎng)期身處研發(fā)一線,是創(chuàng)新活動(dòng)的創(chuàng)造者和具體執(zhí)行者,權(quán)威式、過(guò)于僵化的管理方式不利于活躍員工思維、保持創(chuàng)造性,因此企業(yè)多采用以激勵(lì)為主的管理模式。上述差異帶來(lái)的結(jié)果是,學(xué)術(shù)高管受原有溝通管理方式的慣性影響,協(xié)作能力和團(tuán)隊(duì)精神與其他高管相比較弱,在高管團(tuán)隊(duì)中“獨(dú)樹一幟”,增加了管理和溝通成本,降低了企業(yè)創(chuàng)新決策效率。

(2)思維模式。學(xué)術(shù)活動(dòng)是單點(diǎn)創(chuàng)新思維模式,而企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)是工程思維模式。學(xué)者在開(kāi)展學(xué)術(shù)活動(dòng)時(shí),都是在自己專長(zhǎng)和關(guān)注領(lǐng)域選擇某個(gè)切入點(diǎn)進(jìn)行 “聚焦”,在前人相關(guān)研究基礎(chǔ)上進(jìn)行尋根問(wèn)底的研究,這就需要具備較高專注度和細(xì)致、深入的思維。企業(yè)創(chuàng)新本質(zhì)上是一項(xiàng)投資決策,除需要考慮技術(shù)可行性外,還要對(duì)市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、企業(yè)資源分配、財(cái)務(wù)績(jī)效等方面進(jìn)行綜合分析,這就需要管理者具備把握大局、宏觀思維的能力。

(3)創(chuàng)新目標(biāo)。是否考慮市場(chǎng)價(jià)值是兩者的又一個(gè)區(qū)別。在學(xué)術(shù)活動(dòng)中學(xué)者主要關(guān)注能否通過(guò)實(shí)驗(yàn)假設(shè)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程等實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果,至于實(shí)驗(yàn)結(jié)果是否具有市場(chǎng)價(jià)值并不是其考慮的首要因素,在其看來(lái),基礎(chǔ)領(lǐng)域和純理論研究成果同樣具有重要價(jià)值。企業(yè)研發(fā)的最終目的是銷售產(chǎn)品,性價(jià)比高的產(chǎn)品才能在市場(chǎng)中贏得良好銷售業(yè)績(jī)和聲譽(yù)。創(chuàng)新成果市場(chǎng)化的目標(biāo)決定了企業(yè)研發(fā)追求產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用價(jià)值,同時(shí),盡可能降低研發(fā)費(fèi)用和制造成本等。創(chuàng)新目標(biāo)差異對(duì)學(xué)術(shù)高管提出了截然不同的能力與素質(zhì)要求。

(4)實(shí)施條件。學(xué)術(shù)活動(dòng)中的科學(xué)研究能夠嚴(yán)格控制研究條件,學(xué)者可以精心布置實(shí)驗(yàn)環(huán)境,當(dāng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與預(yù)期出現(xiàn)偏差時(shí),可以對(duì)實(shí)驗(yàn)條件反復(fù)進(jìn)行調(diào)試,直至達(dá)成實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹6髽I(yè)創(chuàng)新活動(dòng)具有社會(huì)實(shí)驗(yàn)性質(zhì),面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境,企業(yè)對(duì)各種影響因素的控制力遠(yuǎn)不及學(xué)者對(duì)實(shí)驗(yàn)室的操控。企業(yè)研發(fā)一旦失敗,調(diào)整方案可能涉及市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷宣傳、生產(chǎn)銷售等多個(gè)環(huán)節(jié),調(diào)整成本遠(yuǎn)高于學(xué)術(shù)活動(dòng)中的科學(xué)實(shí)驗(yàn)。因此,學(xué)術(shù)高管面臨著從可控性強(qiáng)、調(diào)整成本低的實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)向不可控性大、調(diào)整成本高的企業(yè)研發(fā)轉(zhuǎn)換,更苛刻的制約條件對(duì)學(xué)術(shù)高管的適應(yīng)能力提出了挑戰(zhàn)。

由此可見(jiàn),實(shí)驗(yàn)室科研與企業(yè)創(chuàng)新是兩個(gè)截然不同的領(lǐng)域,存在溝通管理模式、思維模式、創(chuàng)新目標(biāo)、實(shí)施條件等諸多方面差異。這些差異使學(xué)者在向高管轉(zhuǎn)變的過(guò)程中出現(xiàn)角色沖突,導(dǎo)致?lián)碛胸S富科研成果和卓越科研能力的學(xué)者未必能成功轉(zhuǎn)換為出色的企業(yè)管理者。

那么,為什么學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新效應(yīng)的抑制作用在以往研究中被忽視?究其原因,是因?yàn)檫@種抑制作用不是任何條件、任何情境下都一定存在的。只有當(dāng)學(xué)術(shù)高管在高管團(tuán)隊(duì)中的地位和話語(yǔ)權(quán)發(fā)生突變,他們與其他高管的技能、文化和價(jià)值觀差異由原來(lái)的互補(bǔ)型轉(zhuǎn)變?yōu)闆_突型時(shí),學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的抑制作用才會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。

首先,由學(xué)術(shù)高管團(tuán)隊(duì)地位變化導(dǎo)致的企業(yè)創(chuàng)新抑制效應(yīng)。企業(yè)創(chuàng)新是一項(xiàng)復(fù)雜工程,企業(yè)高管尤其是處于關(guān)鍵職位的高管需要具備高水平的綜合素質(zhì),包括市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握、客戶需求識(shí)別、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)掌控和激勵(lì)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境協(xié)調(diào)等。這些對(duì)很多學(xué)者而言,都是很大的挑戰(zhàn)。在學(xué)者擔(dān)任企業(yè)非決定性職務(wù)時(shí),其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)有助于拓展企業(yè)決策視野、提高團(tuán)隊(duì)專業(yè)素養(yǎng)、整合更多創(chuàng)新資源,幫助企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。但是通常情況下,學(xué)術(shù)高管很難是既精通某領(lǐng)域的專才又兼?zhèn)渚C合管理能力的通才。當(dāng)學(xué)術(shù)高管擔(dān)任企業(yè)決定性職務(wù)時(shí),綜合能力不足的短板將突顯出來(lái),從而對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的提升效應(yīng)產(chǎn)生抑制作用。

綜上所述,提出如下假設(shè):

H2:與擔(dān)任非決定性職務(wù)相比,學(xué)術(shù)高管擔(dān)任決定性職務(wù)會(huì)抑制企業(yè)創(chuàng)新。

其次,由學(xué)術(shù)高管話語(yǔ)權(quán)變化導(dǎo)致的企業(yè)創(chuàng)新抑制效應(yīng)。當(dāng)企業(yè)創(chuàng)新面臨動(dòng)蕩的外部環(huán)境時(shí),企業(yè)高管需具有更強(qiáng)的信息處理能力、更高的協(xié)調(diào)效率來(lái)應(yīng)對(duì)環(huán)境不確定性和外部挑戰(zhàn)。在高管團(tuán)隊(duì)中授權(quán)一定比例的學(xué)術(shù)高管,可以為團(tuán)隊(duì)提供多樣化知識(shí),有利于從不同視角審視和分析企業(yè)面臨的問(wèn)題,進(jìn)而改善創(chuàng)新決策質(zhì)量。隨著學(xué)術(shù)高管數(shù)量的增加,學(xué)術(shù)高管特立獨(dú)行的處事方式、權(quán)威式管理方式、理想化的目標(biāo)追求不利于企業(yè)高層統(tǒng)一想法,從而降低企業(yè)創(chuàng)新決策效率和弱化決策執(zhí)行效果,即企業(yè)學(xué)術(shù)高管過(guò)多,會(huì)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)生“過(guò)猶不及”的影響。

基于此,提出如下假設(shè):

H3:學(xué)術(shù)高管與企業(yè)創(chuàng)新并非呈持續(xù)的線性相關(guān)關(guān)系,隨著學(xué)術(shù)高管占比提高,企業(yè)創(chuàng)新效應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2 研究設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)收集

2.1 模型構(gòu)建

依據(jù)前文理論分析,本文將檢驗(yàn)高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的影響。構(gòu)建基準(zhǔn)計(jì)量模型如下:

Innovationi,t=α+βAcademici,t+γControlVariablesi,t+δIndustryi+θYeart+μProvincei+εi,t

(1)

其中,i表示企業(yè),t表示時(shí)間,Innovation為企業(yè)創(chuàng)新代理變量,Academic為企業(yè)學(xué)術(shù)高管代理變量,ControlVariables為其它影響創(chuàng)新行為的一組控制變量,Industry、Year、Province分別為所屬行業(yè)、年份和所屬省份效應(yīng),回歸時(shí)對(duì)上述3種效應(yīng)進(jìn)行控制,ε為殘差項(xiàng)。

2.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源

選取2011-2018年我國(guó)中小板和創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)作為初始樣本,剔除金融類、ST、*ST、個(gè)別年份數(shù)據(jù)不全企業(yè),最終獲得樣本8 067個(gè),具有學(xué)術(shù)高管的觀測(cè)值3 476個(gè),約占總樣本的43.1%。核心變量學(xué)術(shù)高管信息來(lái)源于國(guó)泰安上市公司人物特征數(shù)據(jù)庫(kù),樣本企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)、研發(fā)投入情況、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、治理數(shù)據(jù)均來(lái)自國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)、WIND數(shù)據(jù)庫(kù),缺漏部分從歷年企業(yè)年報(bào)中查詢補(bǔ)充。為消除極端值對(duì)結(jié)果的影響,對(duì)連續(xù)變量進(jìn)行前后1%水平的Winsorize處理。

2.3 變量設(shè)置

(1)因變量:創(chuàng)新水平(Innovation)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》規(guī)定,專利分為發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利。當(dāng)前我國(guó)各地政府在創(chuàng)新追趕戰(zhàn)略引導(dǎo)下,對(duì)專利申請(qǐng)企業(yè)采取創(chuàng)新補(bǔ)助、稅收減免等多種財(cái)政激勵(lì)。在利益驅(qū)動(dòng)下企業(yè)專利申請(qǐng)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生了扭曲激勵(lì)效應(yīng)[26]。相較于實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利,發(fā)明專利在成果新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性方面要求較高,其扭曲激勵(lì)效應(yīng)相對(duì)較小,更能反映企業(yè)真實(shí)創(chuàng)新能力。因此,本文用發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)(Invent)衡量企業(yè)創(chuàng)新水平。在進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)時(shí),采用3種專利申請(qǐng)量之和(Apply)以及反映企業(yè)創(chuàng)新投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)(R&D)作為企業(yè)創(chuàng)新水平代理指標(biāo)。

(2)核心自變量:高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷(Academic)。本文沿用Bamber等[27]、周楷唐[12]對(duì)企業(yè)高管范疇的界定,即指除企業(yè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員外,直接參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的高級(jí)管理人員,包括企業(yè)董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

學(xué)術(shù)經(jīng)歷反映了高管的職業(yè)經(jīng)歷以及由此衍生的可利用資源,是人力資本和社會(huì)資本的總和[28]。與一般高管相比,學(xué)術(shù)高管具有更強(qiáng)創(chuàng)新能力、更多創(chuàng)新資源,能為企業(yè)創(chuàng)新提供更多科研支持,獲得創(chuàng)新成果的可能性也更大。本文根據(jù)實(shí)證需要,對(duì)核心自變量作如下設(shè)置:①設(shè)Academic-d1為高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷的虛擬變量,當(dāng)高管團(tuán)隊(duì)有成員具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷時(shí),Academic-d1為1,否則為0;②設(shè)Academic-d2表示CEO或董事長(zhǎng)學(xué)術(shù)經(jīng)歷的虛擬變量,當(dāng)兩者中至少有一個(gè)具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷時(shí)則為1,否為0;③設(shè)Academic-d3表示當(dāng)CEO和董事長(zhǎng)沒(méi)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷而其他高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷的虛擬變量。當(dāng)其他高管有學(xué)術(shù)經(jīng)歷時(shí)則為1,否為0;④設(shè)Academic-p表示具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管占企業(yè)全部高管人數(shù)的比例。

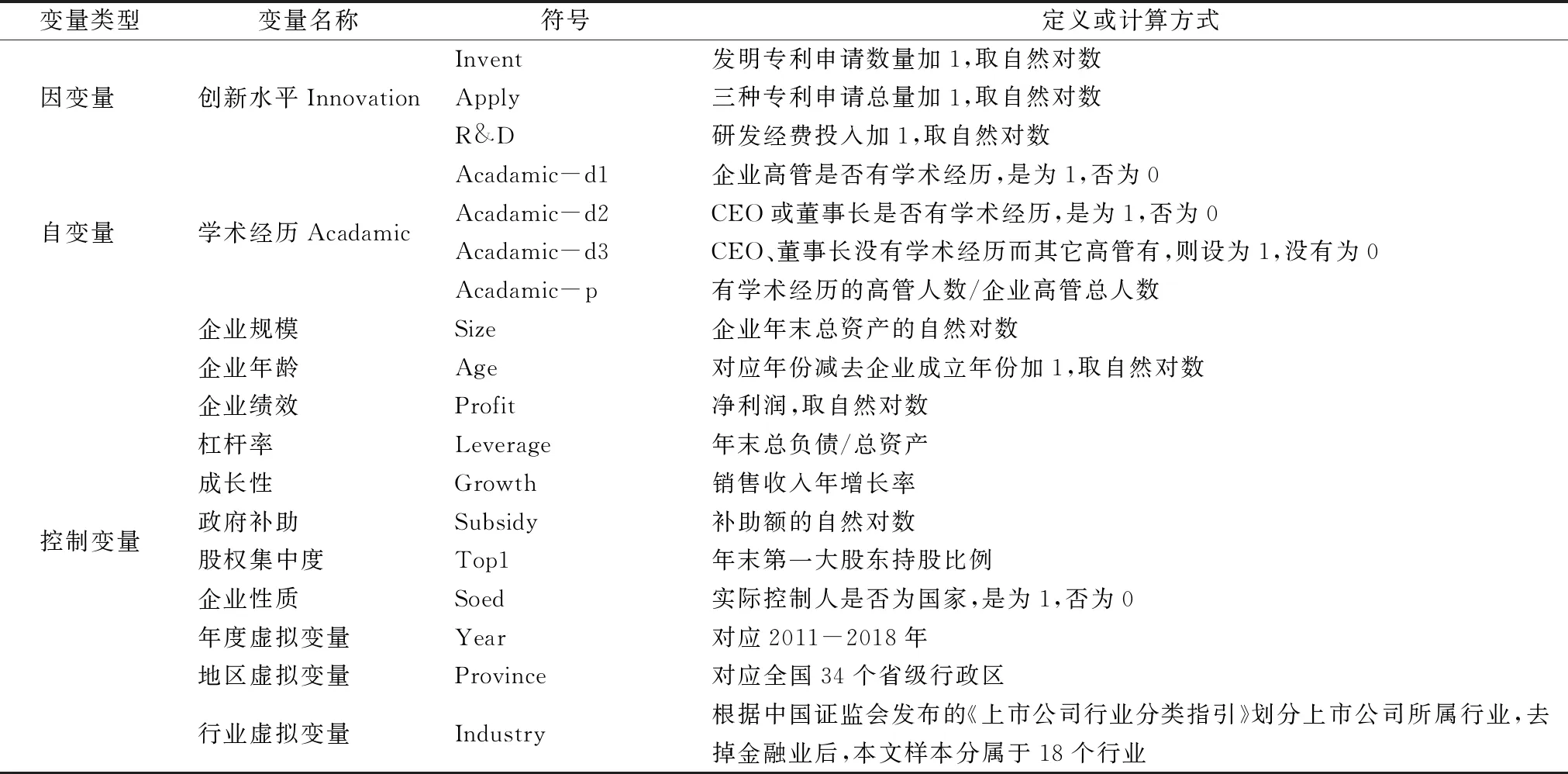

(3)控制變量。借鑒以往文獻(xiàn)做法[29-31],對(duì)控制變量設(shè)置如下:用企業(yè)總資產(chǎn)衡量企業(yè)規(guī)模(Size),用企業(yè)成立時(shí)間表示企業(yè)年齡(Age),用凈利潤(rùn)衡量企業(yè)績(jī)效(Profit),用資產(chǎn)負(fù)債率衡量企業(yè)杠桿率(Leverage),用營(yíng)業(yè)收入衡量企業(yè)成長(zhǎng)性(Growth),用政府每年提供的補(bǔ)助衡量企業(yè)獲得的外部資助(Subsidy),用年末第一大股東持股比例衡量企業(yè)股權(quán)集中度(Top1),采用實(shí)際控制人是否為國(guó)家衡量企業(yè)性質(zhì)(Soed)。此外,還加入了年度(Year)、省份(Province)和行業(yè)(Industry)虛擬變量,分別控制年度、地區(qū)和行業(yè)固定效應(yīng)。為減小異方差性影響,對(duì)因變量、核心自變量和各控制變量中的連續(xù)變量均進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理。模型中各變量具體定義和計(jì)算方式如表1所示。

表1 變量定義及計(jì)算方式

2.4 描述性統(tǒng)計(jì)分析

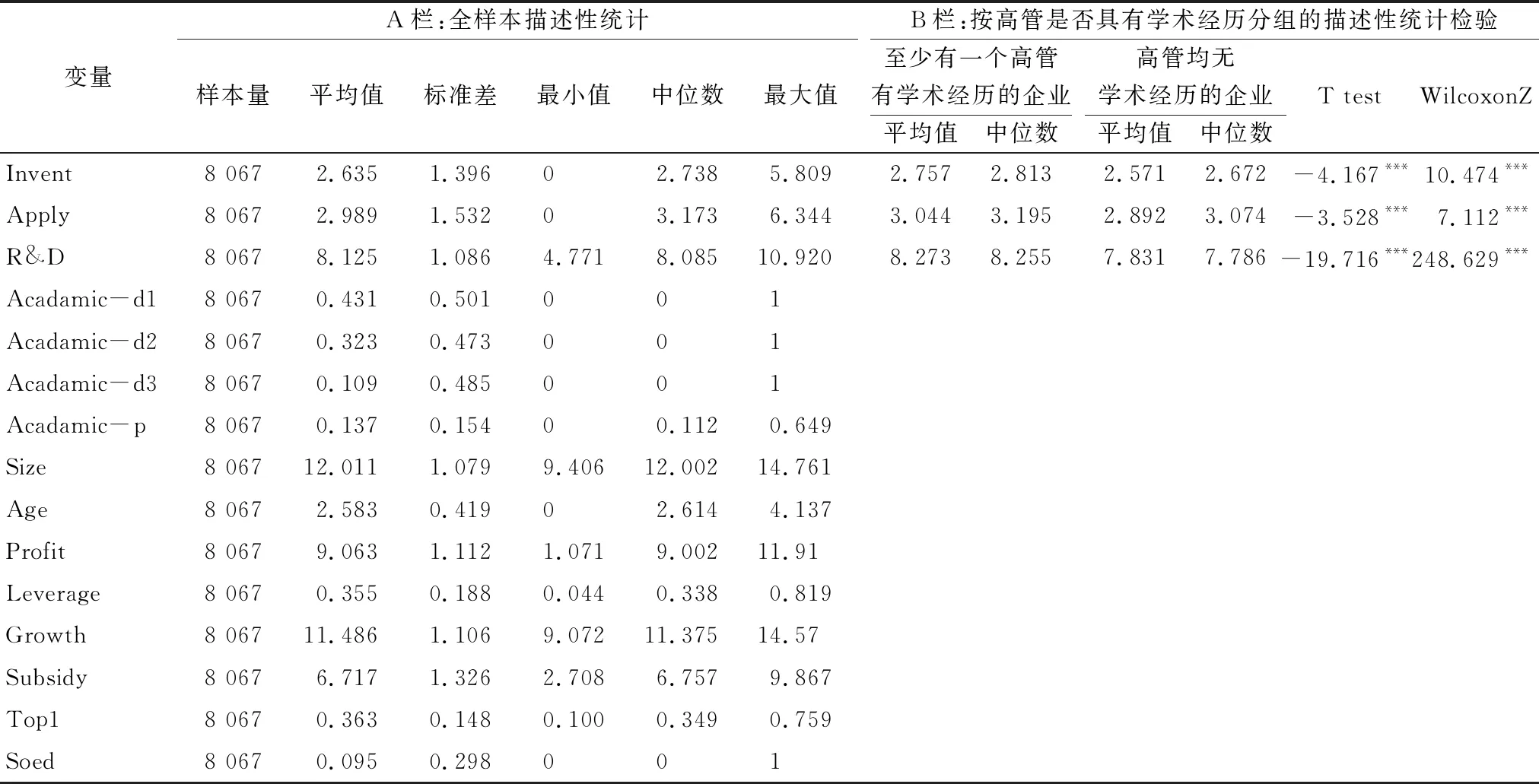

表2A欄列出了全樣本描述統(tǒng)計(jì)特征。創(chuàng)新產(chǎn)出指標(biāo)發(fā)明專利申請(qǐng)變量Invent的均值和中位數(shù)分別為2.635與2.738,發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利3種專利申請(qǐng)量之和Apply的均值和中位數(shù)分別為2.989與3.173,中位數(shù)均大于平均值,說(shuō)明總體分布呈左偏狀態(tài),即研究期內(nèi)大多數(shù)樣本企業(yè)專利申請(qǐng)量的增長(zhǎng)速度低于平均值。企業(yè)創(chuàng)新投入指標(biāo)研發(fā)經(jīng)費(fèi)R&D的均值和中位數(shù)分別為8.125與8.085,顯著高于研發(fā)產(chǎn)出的同類指標(biāo),表明企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入,研發(fā)投入增長(zhǎng)速度維持在較高水平。高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷Acadamic-d1的均值和中位數(shù)分別為0.431與0,表明43.1%的樣本企業(yè)高管有學(xué)術(shù)經(jīng)歷。Acadamic-d2的均值和中位數(shù)分別為0.323與0,表明32.3%的樣本企業(yè)CEO或董事長(zhǎng)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷。Acadamic-d3的均值和中位數(shù)分別為0.109與0,表明10.9%的樣本企業(yè)CEO或董事長(zhǎng)沒(méi)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷,而其它高管有學(xué)術(shù)經(jīng)歷。Acadamic-p的最大值和最小值分別為0.649與0,反映出不同企業(yè)高管比例差異巨大,均值和中位數(shù)相對(duì)較低,分別只有0.137和0.112,表明雖然近年鼓勵(lì)學(xué)者投身“雙創(chuàng)”的氛圍日趨濃厚,但總體來(lái)看,企業(yè)高管中具有高校或者科研機(jī)構(gòu)任職經(jīng)歷的比例仍然不高。

表2B欄對(duì)比了有學(xué)術(shù)高管與無(wú)學(xué)術(shù)高管企業(yè)在創(chuàng)新水平方面的統(tǒng)計(jì)性表現(xiàn)。T檢驗(yàn)和Wilcoxon Z檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)值表明,有學(xué)術(shù)高管企業(yè)的創(chuàng)新水平顯著高于無(wú)學(xué)術(shù)高管企業(yè)。描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果初步驗(yàn)證了假設(shè)H1。

3 實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及分析

首先,對(duì)基準(zhǔn)模型進(jìn)行估計(jì),分別驗(yàn)證3個(gè)假設(shè);其次,通過(guò)改變樣本、因變量和自變量衡量指標(biāo),引入滯后項(xiàng)等方法進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn),確保估計(jì)結(jié)果穩(wěn)定可靠;最后,采用傾向得分匹配估計(jì)方法解決可能出現(xiàn)的內(nèi)生性問(wèn)題。

3.1 基準(zhǔn)模型估計(jì)

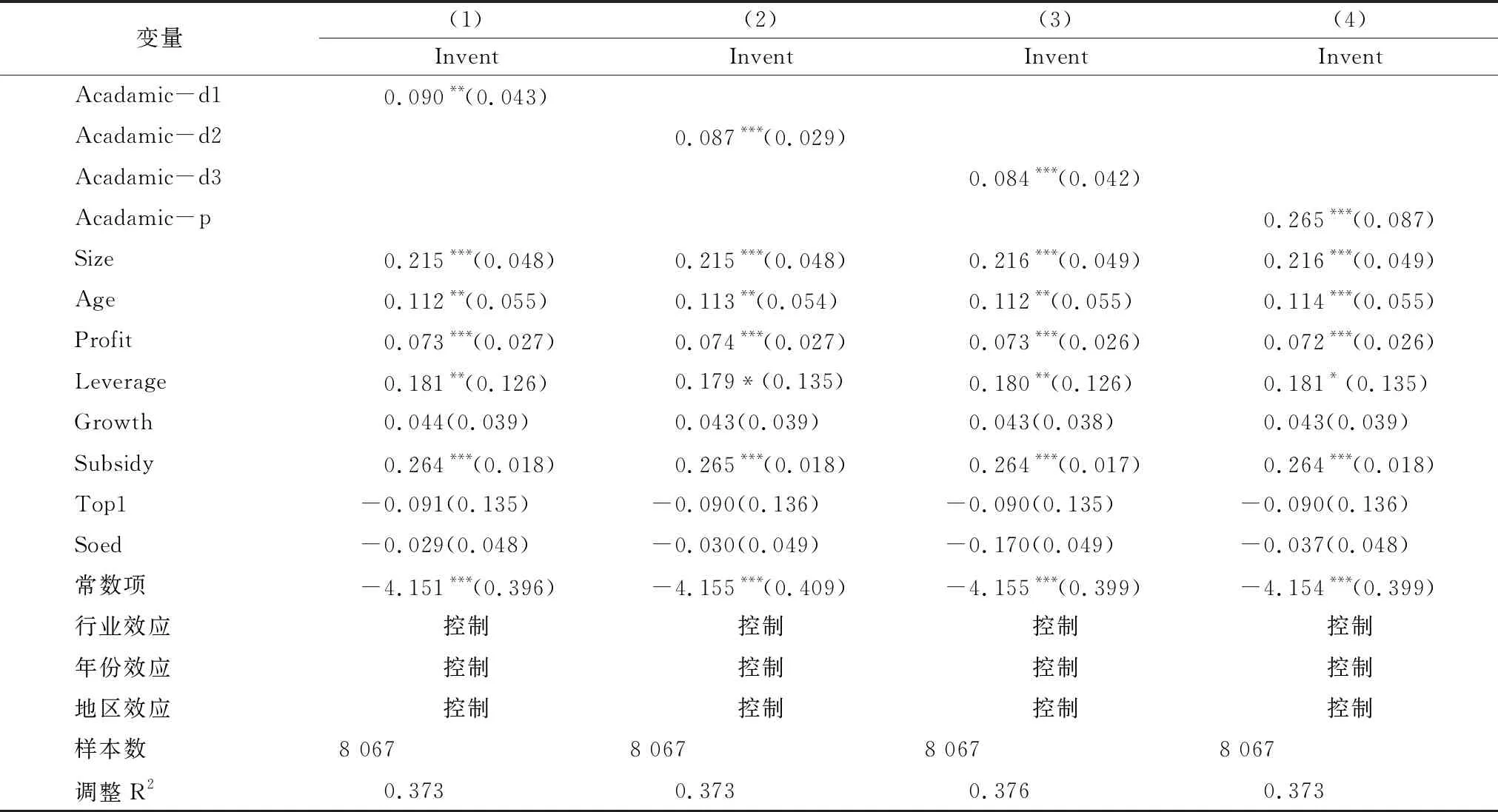

采用最小二乘法對(duì)基準(zhǔn)模型進(jìn)行回歸,結(jié)果如表3所示。模型(1)、(2)、(3)、(4)列出了學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新影響的多元回歸估計(jì)結(jié)果。模型因變量為企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)量,核心自變量依次為高管團(tuán)隊(duì)中至少有一人有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、CEO或董事長(zhǎng)至少有一人有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、CEO和董事長(zhǎng)沒(méi)有而其他高管有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管人數(shù)在企業(yè)高管總?cè)藬?shù)中的占比。對(duì)比各模型回歸結(jié)果可見(jiàn),衡量高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷的4個(gè)代理指標(biāo)的符號(hào)相同,各控制變量影響系數(shù)在不同模型中的符號(hào)相同、數(shù)值相近,說(shuō)明回歸結(jié)果比較穩(wěn)定。

模型(1)中學(xué)術(shù)高管的回歸系數(shù)為0.090,且在5%的水平下顯著,說(shuō)明學(xué)術(shù)高管與企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)存在顯著正相關(guān)關(guān)系,學(xué)術(shù)高管使企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出水平平均提高9%。由此可見(jiàn),學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的提升作用,無(wú)論是在統(tǒng)計(jì)意義上還是在經(jīng)濟(jì)意義上都十分顯著,因此驗(yàn)證了假設(shè)H1。其它控制變量中,企業(yè)規(guī)模、企業(yè)年限、企業(yè)盈利能力、杠桿率以及企業(yè)獲得的政府補(bǔ)助等變量系數(shù)顯著為正,說(shuō)明規(guī)模擴(kuò)大、企業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期、經(jīng)濟(jì)效益越好、調(diào)動(dòng)的資金量越大、從政府手中獲得的創(chuàng)新補(bǔ)助越多,企業(yè)創(chuàng)新成效就越顯著。企業(yè)發(fā)展速度系數(shù)為正,但不顯著;第一大股東持股比例和企業(yè)國(guó)有性質(zhì)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的影響為負(fù),說(shuō)明股權(quán)過(guò)于集中和國(guó)有性質(zhì)都制約了企業(yè)創(chuàng)新,但回歸結(jié)果并不顯著。模型(2)、(3)和模型(4)回歸結(jié)果類似,不再贅述。

表2 變量描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果

表3 高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷與企業(yè)創(chuàng)新水平回歸估計(jì)結(jié)果

對(duì)比模型(2)和模型(3)的核心自變量系數(shù)發(fā)現(xiàn),學(xué)術(shù)高管擔(dān)任企業(yè)決定性職位(CEO或董事長(zhǎng))與擔(dān)任非決定性職位相比,由前者帶來(lái)的發(fā)明專利提升效應(yīng)反而出現(xiàn)降低。這個(gè)結(jié)果驗(yàn)證了假設(shè)H2,即因?qū)W術(shù)科研與企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)在溝通管理模式、思維模式、創(chuàng)新目標(biāo)、實(shí)施條件等方面的差異,學(xué)者在進(jìn)行兩種身份轉(zhuǎn)變時(shí)產(chǎn)生了“水土不服”現(xiàn)象,尤其是當(dāng)他們擔(dān)任企業(yè)核心領(lǐng)導(dǎo)時(shí),對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的抑制效應(yīng)體現(xiàn)得更顯著。

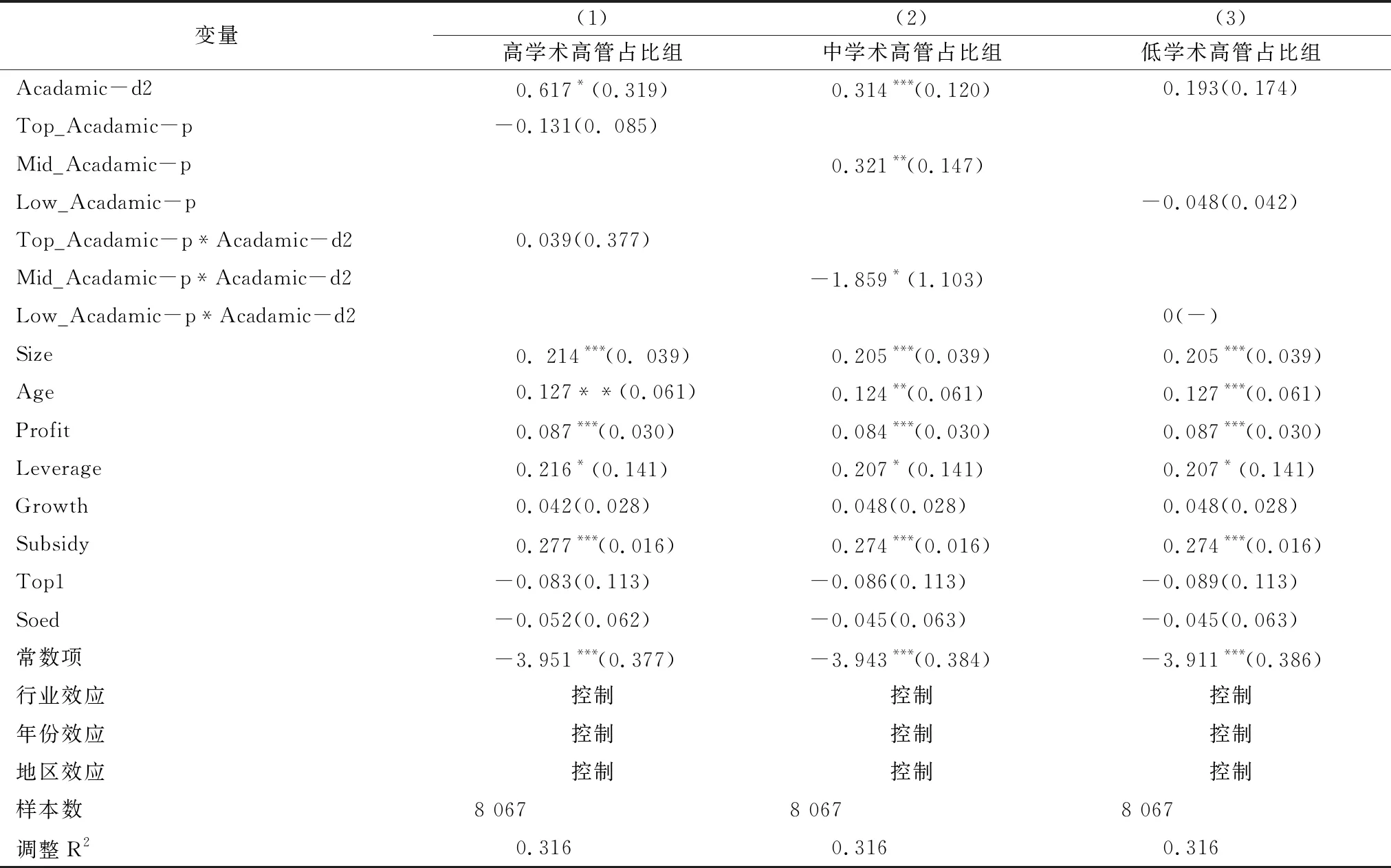

為驗(yàn)證假設(shè)H3,即學(xué)術(shù)高管與企業(yè)創(chuàng)新之間并非持續(xù)呈線性關(guān)系,參考沈藝峰[32]的處理方法,根據(jù)學(xué)術(shù)高管比例對(duì)樣本從高到低進(jìn)行排序,并將排序位于前30%的樣本作為高比重組,介于30%~70%之間的作為中等比重組,排在最后30%的作為低比重組,設(shè)定分組虛擬變量。在模型(1)中加入分組變量以及分組變量與學(xué)術(shù)高管比重的交乘項(xiàng),構(gòu)成新模型(2)以檢驗(yàn)3個(gè)分組差異。

Innovationi,t=α+β0Groupi,t+β1Groupi,t×Academici,t+β2Academici,t+γControlVariablesi,t+δIndustryi+θYeart+μProvincei+εi,t

(2)

其中,用發(fā)明專利申請(qǐng)量(invent)作為創(chuàng)新代理變量,用學(xué)術(shù)高管占比(Acadamic-d2)作為學(xué)術(shù)高管代理變量。依照學(xué)術(shù)高管比例的高低,將Group變量分為三類:Top_Acadamic-p、Mid_Acadamic-p和Low_Acadamic-p,分別代表高、中、低三組學(xué)術(shù)背景的虛擬變量。

表4表明,學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響為正向,但按學(xué)術(shù)高管占比分組的系數(shù)符號(hào)出現(xiàn)正負(fù)交替,表明兩者存在非持續(xù)線性關(guān)系。按照學(xué)術(shù)高管比重從低到高的順序比較發(fā)現(xiàn),學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)作用初始為負(fù)且相關(guān)系數(shù)不顯著,隨著學(xué)術(shù)高管比例增加,與企業(yè)創(chuàng)新的關(guān)系變?yōu)轱@著正相關(guān),比重進(jìn)一步提高后,兩者又變?yōu)樨?fù)向關(guān)系,驗(yàn)證了假設(shè)H3。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因在于:當(dāng)學(xué)術(shù)高管在高管團(tuán)隊(duì)中占比較低時(shí),其話語(yǔ)權(quán)較小,其觀點(diǎn)和理念不足以動(dòng)搖或影響其他高管,所以對(duì)企業(yè)創(chuàng)新決策和活動(dòng)的影響不顯著。當(dāng)學(xué)術(shù)高管逐漸成為高管團(tuán)隊(duì)的主要力量時(shí),對(duì)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的正向促進(jìn)效應(yīng)開(kāi)始凸顯。當(dāng)學(xué)術(shù)高管過(guò)于飽和時(shí),與其它非學(xué)術(shù)高管相比,學(xué)術(shù)高管受學(xué)術(shù)經(jīng)歷影響形成的處事方式、管理方式、互動(dòng)方式等差異凸顯,從而降低了企業(yè)創(chuàng)新決策效率、削弱了決策執(zhí)行效果,當(dāng)這種負(fù)面效應(yīng)大于企業(yè)創(chuàng)新提升效應(yīng)時(shí),說(shuō)明因?qū)W術(shù)高管雙重身份帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)對(duì)正面效應(yīng)形成反噬,出現(xiàn)“過(guò)猶不及”現(xiàn)象。所以,企業(yè)應(yīng)從實(shí)際出發(fā),既要在數(shù)量上保證足夠的學(xué)術(shù)高管為企業(yè)創(chuàng)新提供支持,又要從效率角度考慮,謹(jǐn)慎聘用過(guò)多的學(xué)術(shù)高管加入企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)。

表4 學(xué)術(shù)高管與企業(yè)創(chuàng)新的異質(zhì)非線性關(guān)系

3.2 穩(wěn)定性檢驗(yàn)

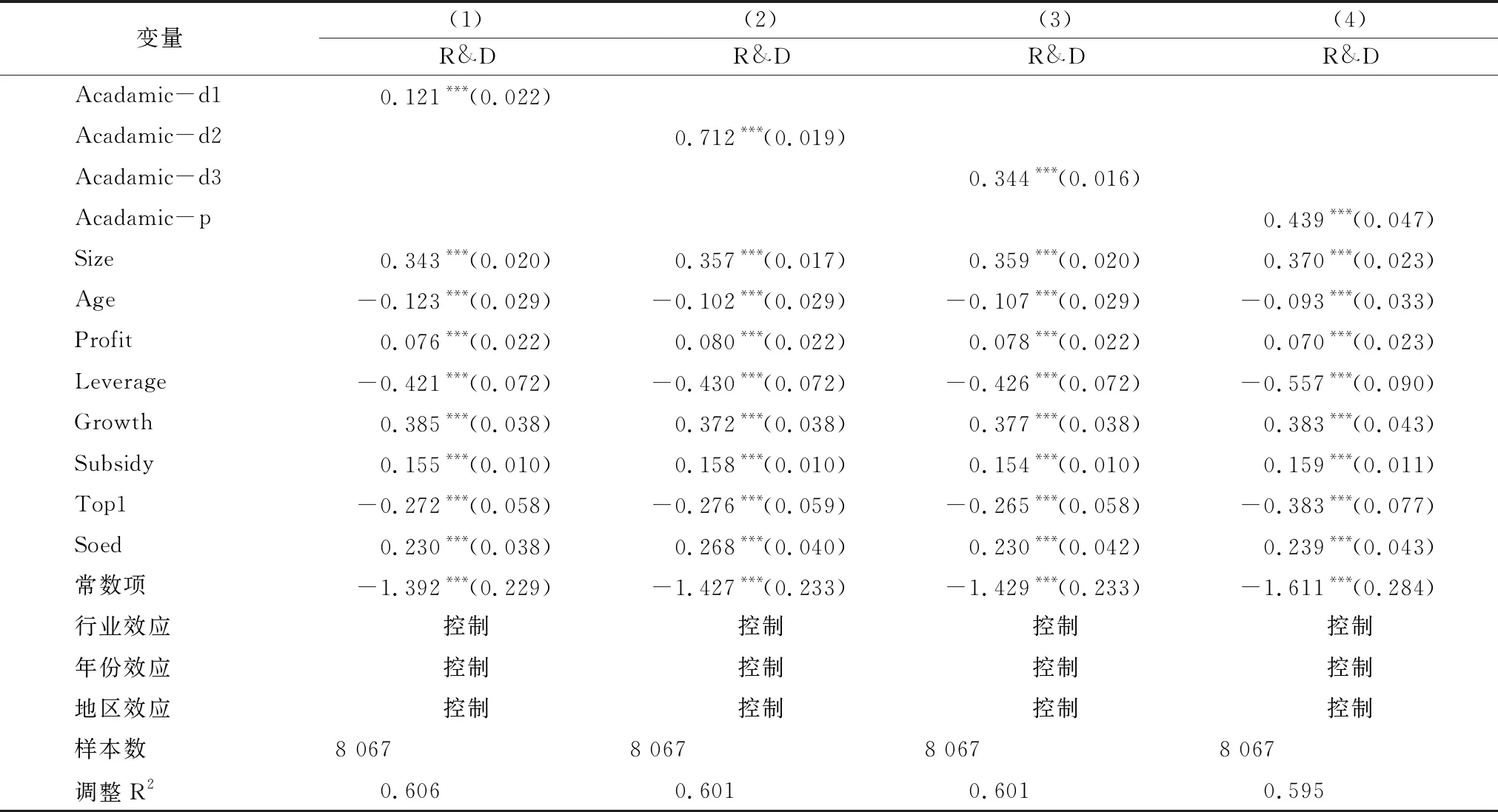

改變因變量代理指標(biāo)。企業(yè)創(chuàng)新包括創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新投入兩方面。研發(fā)費(fèi)用作為企業(yè)創(chuàng)新投入,決定了企業(yè)未來(lái)的創(chuàng)新產(chǎn)出水平。因此,本文用企業(yè)研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率作為衡量企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的代理指標(biāo)。與創(chuàng)新產(chǎn)出模型一致,核心變量依次選取高管團(tuán)隊(duì)中至少有一個(gè)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、CEO或董事長(zhǎng)至少有一個(gè)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、CEO和董事長(zhǎng)沒(méi)有而其他高管有學(xué)術(shù)經(jīng)歷、有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管人數(shù)在企業(yè)高管總?cè)藬?shù)中的占比,檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。對(duì)比回歸結(jié)果發(fā)現(xiàn),核心變量高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷的4個(gè)代理指標(biāo)的符號(hào)相同,各控制變量影響系數(shù)在不同模型中符號(hào)相同、數(shù)值相近,說(shuō)明回歸結(jié)果比較穩(wěn)定。以模型(1)為例分析,學(xué)術(shù)高管的回歸系數(shù)為0.121,且在1%的水平下顯著,表明學(xué)術(shù)高管與企業(yè)創(chuàng)新投入存在顯著正相關(guān)關(guān)系,學(xué)術(shù)高管使得企業(yè)創(chuàng)新投入水平平均提高12.1%,學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新投入的提升作用在統(tǒng)計(jì)意義上和經(jīng)濟(jì)意義上均十分顯著。因此,學(xué)術(shù)高管在投入和產(chǎn)出兩個(gè)維度上均能對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)生積極效應(yīng)。

一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是,對(duì)比學(xué)術(shù)高管對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)出和創(chuàng)新投入的影響系數(shù)發(fā)現(xiàn),學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)創(chuàng)新投入的促進(jìn)作用明顯高于創(chuàng)新產(chǎn)出。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因可能是,學(xué)術(shù)高管從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)入企業(yè)時(shí),會(huì)帶來(lái)自身科研成果和創(chuàng)新資源,進(jìn)而激發(fā)企業(yè)對(duì)其提供配套資金,有利于實(shí)現(xiàn)科研成果轉(zhuǎn)化。然而影響企業(yè)科技創(chuàng)新的因素很多,投入資金未必能夠換來(lái)等比例的創(chuàng)新產(chǎn)出,這也印證了其他學(xué)者關(guān)于我國(guó)企業(yè)創(chuàng)新效率不盡如人意的判斷[4,6]。

表5 高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷與企業(yè)創(chuàng)新投入回歸估計(jì)結(jié)果

運(yùn)用其它方法進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn):①改變自變量代理指標(biāo)。考慮到學(xué)術(shù)高管加入和其它影響變量對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出的影響效應(yīng)具有一定滯后性,對(duì)自變量取滯后1期進(jìn)行回歸;②改變樣本。制造企業(yè)是創(chuàng)新主體,也是我國(guó)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體,制造業(yè)在本文樣本企業(yè)中的比例高達(dá)77%,因此本文以制造企業(yè)為樣本進(jìn)行驗(yàn)證;③在解釋變量中加入被解釋變量的滯后一期,控制可能存在的研發(fā)慣性因素;④改變回歸方法。由于因變量專利數(shù)符合泊松分布,因此采用泊松回歸模型進(jìn)行回歸分析。以上回歸結(jié)果均相近,表明上述結(jié)論穩(wěn)健可靠。

3.3 內(nèi)生性處理

以上驗(yàn)證并不能解決模型中可能存在的反向因果問(wèn)題:學(xué)術(shù)高管與企業(yè)創(chuàng)新間正相關(guān)可能并不是學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)生促進(jìn)效應(yīng),而是創(chuàng)新水平較高的企業(yè)有更好的創(chuàng)新環(huán)境和更多創(chuàng)新激勵(lì),從而對(duì)有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管更具吸引力,即企業(yè)在聘用高管時(shí)存在內(nèi)生性。針對(duì)這一問(wèn)題,本文采用傾向得分匹配法(PSM)作進(jìn)一步分析。

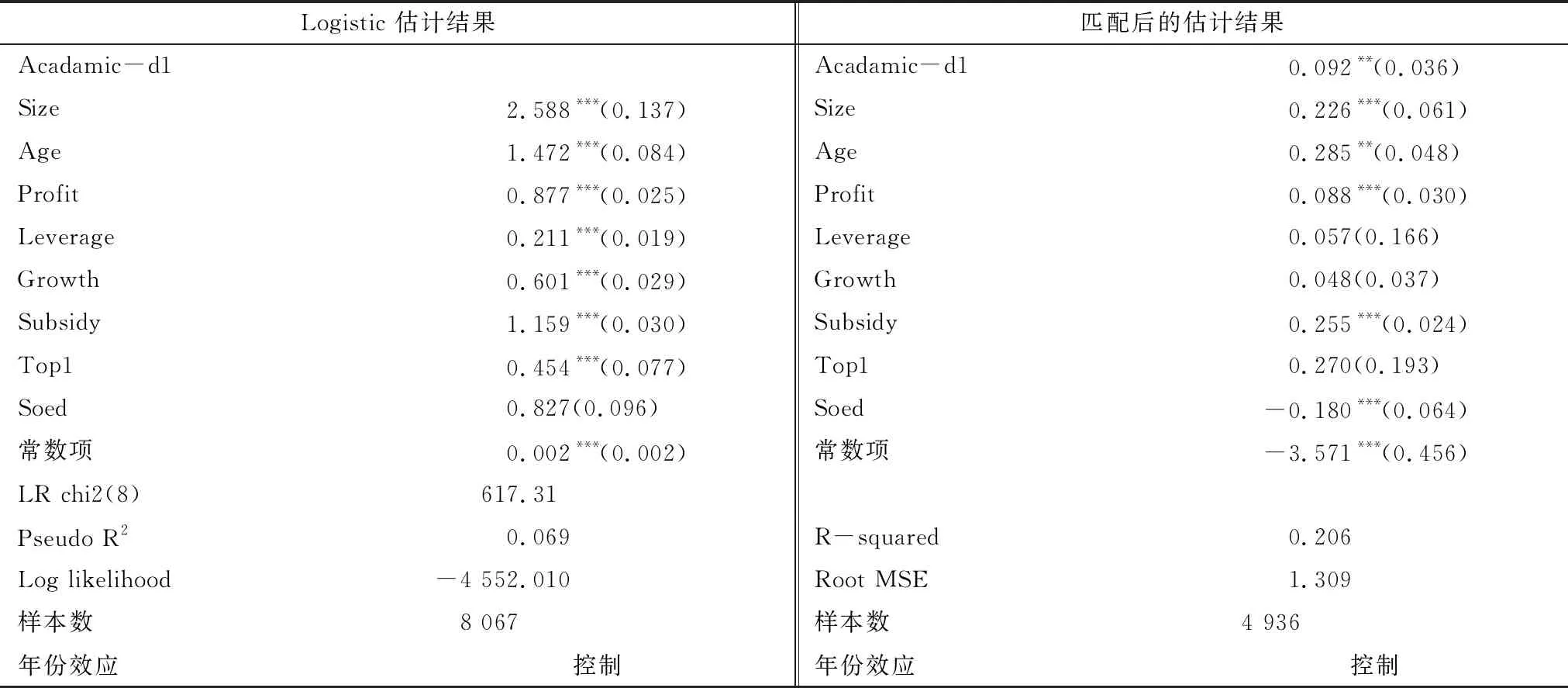

參考許年行[33]、齊紹洲[34]的思路,首先,運(yùn)用傾向得分匹配法遴選樣本。PSM方法是將處理組與對(duì)照組進(jìn)行匹配。本文以企業(yè)是否聘用有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的高管為標(biāo)準(zhǔn),將樣本分為處理組(企業(yè)有學(xué)術(shù)高管)和控制組(企業(yè)無(wú)學(xué)術(shù)高管),采用半徑匹配法進(jìn)行樣本匹配。在其它條件相同的情況下,通過(guò)對(duì)比有無(wú)學(xué)術(shù)高管企業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn),判斷高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響。

PSM估計(jì)由Logistic估計(jì)結(jié)果、ATT值以及匹配后的估計(jì)結(jié)果3部分組成。總樣本Logistic估計(jì)結(jié)果見(jiàn)表6第2列,企業(yè)規(guī)模、年限、績(jī)效財(cái)務(wù)杠桿率、成長(zhǎng)性、政府補(bǔ)貼、第一大股東股權(quán)比與學(xué)術(shù)高管均顯著正相關(guān),而企業(yè)性質(zhì)系數(shù)不顯著,反映出愿意放棄高校、科研院所等事業(yè)單位而投向企業(yè)的學(xué)術(shù)高管不會(huì)特別在意企業(yè)性質(zhì)。ATT值在1%的水平下顯著為正,同時(shí),匹配后的估計(jì)結(jié)果如表6第4列所示。其顯示,學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響仍然顯著為正,驗(yàn)證了本文結(jié)論。

表6 Logistic 估計(jì)結(jié)果與半徑匹配后的檢驗(yàn)結(jié)果

4 研究結(jié)論與啟示

聘用具有學(xué)術(shù)經(jīng)歷的學(xué)者擔(dān)任企業(yè)高管,是我國(guó)“雙創(chuàng)”浪潮中企業(yè)追求市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)獨(dú)特現(xiàn)象。本文以2011-2018年我國(guó)中小板和創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)為對(duì)象,實(shí)證考察了高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的“雙刃劍”效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn):①學(xué)術(shù)高管自身具備的優(yōu)質(zhì)人力資本、符合創(chuàng)新活動(dòng)要求的性格特征,以及依附學(xué)術(shù)經(jīng)歷帶來(lái)的豐富創(chuàng)新資源,整體上可以顯著提升學(xué)術(shù)高管任職企業(yè)的創(chuàng)新水平;②學(xué)術(shù)活動(dòng)與企業(yè)管理在溝通方式、思維模式、創(chuàng)新目標(biāo)、制約條件等諸多方面存在明顯差異,導(dǎo)致學(xué)者在向企業(yè)高管轉(zhuǎn)變的過(guò)程中存在一定程度的角色沖突,學(xué)術(shù)高管出任董事長(zhǎng)或CEO等決定性職位時(shí)的創(chuàng)新效應(yīng)低于其任職其它高管職位,表明學(xué)術(shù)高管的創(chuàng)新促進(jìn)效應(yīng)與其所處企業(yè)職位緊密相關(guān);③學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新效應(yīng)的抑制作用還受其在企業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)影響,表現(xiàn)為學(xué)術(shù)高管數(shù)量并非多多益善,隨著學(xué)術(shù)高管在企業(yè)高管中占比的提高,其對(duì)企業(yè)創(chuàng)新水平的提升作用呈下降趨勢(shì);④學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新投入與創(chuàng)新產(chǎn)出均有促進(jìn)作用,但對(duì)前者的作用效應(yīng)顯著大于后者,創(chuàng)新投入增加并不能帶來(lái)同等程度的創(chuàng)新產(chǎn)出增加,反映了學(xué)術(shù)高管對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的促進(jìn)效應(yīng)有待進(jìn)一步提升。

本文深入研究了高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的“雙刃劍”效應(yīng),這對(duì)于深入理解我國(guó)企業(yè)管理與實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。從理論上看,拓展了“高層梯隊(duì)理論”決定因素體系的研究深度。本文在已有高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷影響企業(yè)創(chuàng)新的研究基礎(chǔ)上,從正向和負(fù)向兩個(gè)方面深入分析了高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的差異化作用機(jī)制,對(duì)進(jìn)一步豐富“高層梯隊(duì)理論”具有重要的理論價(jià)值。從實(shí)踐上看,當(dāng)前我國(guó)政府大力提倡“文人下海”、“學(xué)者創(chuàng)業(yè)”,從個(gè)人微觀層面看,出現(xiàn)了許多成功的學(xué)者轉(zhuǎn)型案例,但失敗的案例也不在少數(shù)。如何趨利避害、最大程度地發(fā)揮學(xué)術(shù)高管在企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)中的作用依然是困擾企業(yè)的一個(gè)難題。本文研究結(jié)果表明,學(xué)術(shù)高管位居企業(yè)決定性職位時(shí)的創(chuàng)新效應(yīng)并沒(méi)有擔(dān)任其它非決定性職位時(shí)的創(chuàng)新效應(yīng)顯著,學(xué)術(shù)高管占比提升并不能同步帶來(lái)創(chuàng)新效應(yīng)的提升。上述發(fā)現(xiàn)有助于更加理性、客觀地認(rèn)識(shí)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)中學(xué)術(shù)高管的作用,即科技人員“破籬”式創(chuàng)業(yè)、參與式創(chuàng)業(yè)或許要優(yōu)于主導(dǎo)式創(chuàng)業(yè)。因此,建議企業(yè)在尋求學(xué)者智力支持時(shí)并非多多益善,而應(yīng)適當(dāng)控制學(xué)術(shù)高管比重,使其既能夠充分發(fā)揮學(xué)術(shù)經(jīng)歷帶來(lái)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì),又可以盡量避免因?qū)W者自身“短板”對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的不利影響。此外,企業(yè)應(yīng)選擇適當(dāng)方式方法,采用多種形式“柔性”引才用才,做到人盡其才,實(shí)現(xiàn)企業(yè)聘用學(xué)術(shù)高管的真正目的。

5 研究不足與展望

本研究局限和未來(lái)研究方向是:①研究樣本主要是我國(guó)中小板和創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè),相關(guān)結(jié)論是否適用于創(chuàng)新能力突出的大中型企業(yè)需謹(jǐn)慎。未來(lái)可作深入研究;②分析高管學(xué)術(shù)經(jīng)歷時(shí),只考慮了高管有無(wú)學(xué)術(shù)經(jīng)歷,對(duì)其學(xué)術(shù)經(jīng)歷時(shí)間長(zhǎng)短、是否依然在高校等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)任職等缺乏深入分析,學(xué)術(shù)經(jīng)歷的差異化對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的影響需在未來(lái)作進(jìn)一步研究;③研究發(fā)現(xiàn),企業(yè)高管團(tuán)隊(duì)中學(xué)術(shù)高管數(shù)量并非越高越好,那么是否存在一個(gè)學(xué)術(shù)高管的最優(yōu)占比?這也是后續(xù)研究的另一個(gè)重要內(nèi)容。

- 科技進(jìn)步與對(duì)策的其它文章

- 專利資源碎片化及其治理:一個(gè)研究綜述

- 知識(shí)操縱行為意向影響因素研究

- 財(cái)政政策對(duì)軍民融合企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效的影響

——?jiǎng)?chuàng)新投入的中介效應(yīng)分析 - 戰(zhàn)略差異度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響:代理成本的中介作用

- 高新技術(shù)上市公司連續(xù)并購(gòu)的同伴效應(yīng)研究

——企業(yè)研發(fā)的調(diào)節(jié)作用 - 異質(zhì)性FDI綠色技術(shù)溢出環(huán)境規(guī)制門檻效應(yīng)研究